Die Schmerzensmutter und die Gnade der Versöhnung

Fest Kreuzerhöhung im 13. Jahr nach Kriegsende. Ein 82 Jahre alter Bundeskanzler fährt über gewundene Landstraßen der Haute-Marne. Zahllose Kreuze der Soldatenfriedhöfe säumen seinen Weg. Konrad Adenauers Konvoi, französisch eskortiert, verirrt sich. Ein Zufall? Beim Wenden bricht der Hass auf die Boches, die Deutschen, aus dem Landvolk. Ministerpräsident Charles de Gaulle, in politische Verantwortung zurückgerufen, wartet an diesem 14. September 1958 in La Boisserie, in seinem Landsitz in Colombey-les-Deux-Églises. Die Morgenpost bringt einen Schmähartikel Sartres im deutschen Magazin Der Spiegel – de Gaulle verrate Frankreich.

„Und wer ist schuld, wenn es schiefgeht?“, fragt Adenauer im Wagen. „Das fragen Sie doch auch sonst nicht, Herr Bundeskanzler.“

Was folgt, ist mehr als ein Gipfeltreffen. Es keimt die Versöhnung zweier Völker: „Erbfeindschaft“ wird deutsch-französische Freundschaft – geboren aus staatsmännischer Vernunft, getragen von zwei Katholiken, deren Glaube politisch wirksam wird.

Der deutsch-französische Fernsehfilm „An einem Tag im September“ (frz.: „De Gaulle et le Chancelier“) macht diese Urszene Europas in 89 konzentrierten Minuten auch Nachgeborenen erlebbar. Regie führt Kai Wessel, das Drehbuch stammt von Fred Breinersdorfer; Burghart Klaußner (Adenauer) und Jean-Yves Berteloot (de Gaulle) tragen dieses Kammerspiel mit eindrucksvoller Präsenz, im September 2025 erstmals ausgestrahlt. Klaußner nutzt sparsame Gesten, Berteloot die Aura der Autorität. Adenauer und de Gaulle werden nicht parodiert. Die Schauspieler treffen den Ton. Eine begleitende Dokumentation beleuchtet Hintergründe.

Adenauer, der kontrollierte Realist, De Gaulle, ein asketischer Soldat

Obwohl geschickt mit Originalaufnahmen verwoben, vermeiden Wessel und Breinersdorfer das Pathos der Wochenschauen. Stattdessen: Türen, Flure, ein Speisezimmer, de Gaulles Bibliothek, das Gästezimmer für Adenauer, der Garten, ein Spaziergang ins Dorf. Die Kamera (Holly Fink) bleibt auf Augenhöhe, oft im Halbprofil der beiden Alten, die sich nicht mehr beweisen müssen, aber um das Richtige ringen. Schnitt und Rhythmus sind betont ruhig; Pausen, Blicke, Körperhaltungen sagen bisweilen mehr als Worte. Die Musik (Jens Grötzschel) unterlegt sparsam. Dieser Film prunkt nicht, sondern verdichtet. Die Fakten, auch die exklusive Intimität, sind verbürgt. Adenauer war der einzige ausländische Regierungschef, den de Gaulle je in La Boisserie empfing.

Ohne rheinischen Zungenschlag erscheint Klaußners Adenauer als kontrollierter Realist, dessen Reife Verletzlichkeit schützt, ein gebrechlicher Mann messerscharfen Geistes. Der Jurist weiß um die Kraft guter Formulierung. Katholisches Naturrechtsdenken lässt ihn Vertrauen und Vertrag verbinden.

De Gaulle, ein asketischer Soldat, diszipliniert, ist sich seiner Sendung bewusst. Im rechten Moment, als er von seiner Tochter Anne spricht, leuchtet Zärtlichkeit aus ihm. „Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir das kranke kleine Mädchen geliebt haben“, bekennt Madame de Gaulle und wendet das Gespräch. Anne war zwanzigjährig infolge von Trisomie 21 in de Gaulles Armen gestorben. „Ja, Herr de Gaulle, wir sind alle Menschen und haben bittere Erinnerungen, mit denen wir nach Gottes unerforschbarem Willen leben müssen“, öffnet sich Adenauer und schildert den qualvollen Tod seiner geliebten Frau Gussi infolge ihrer Gestapo-Haft: „Auch ich habe einen geliebten Menschen im Tod in meinen Armen gehalten.“

„Aber es ist auch ein Symbol der Hoffnung für die Menschheit, nicht wahr, Monsieur Adenauer?“

Aber was steht am Anfang, bevor die Staatsmänner es wagen, Klippen zu umschiffen, die zeitlos anmuten? Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft war nicht zuletzt an de Gaulle gescheitert. Wie steht es heute um deutsch-französische Rüstungskooperation? Französische Atomwaffen? Wo würde Frankreich sich nuklear verteidigen? Welche Abschreckungsoptionen hat Deutschland – jene, die Adenauer forderte, die de Gaulle jedoch ablehnte? Amerika, „die übergriffige Schutzmacht“? Souveränität versus Integration? Wessel übersetzt Kontroversen in Sprechpausen, Blickwechsel. Es wäre „schiefgegangen“, hätte Madame de Gaulle das politische Gespräch nicht ins persönliche gewendet.

„Klockner, Sie holen dann gleich, wenn wir ankommen, die Madonna aus dem Kofferraum.“ Als de Gaulle seiner Frau den Monsieur le Chancelier vorstellt, überreicht er sie: „Madame, das ist eine Pietà, […] ein Werk der Eifeler Spätgotik aus meiner Heimat.“ „Die Mutter Gottes weint um ihren Sohn, ein Symbol der Trauer und der Vergebung und des Leidens“, versteht Yvonne de Gaulle die Gabe. „Aber es ist auch ein Symbol der Hoffnung für die Menschheit, nicht wahr, Monsieur Adenauer?“ „Es ist mir ein Anliegen, dass der Sinn der Darstellung zum Ausdruck kommt“, antwortet Adenauer.

› Lesen Sie auch: „Teppichrede“: Als der Bundeskanzler die Chance ergriff

Der Aperitif entspannt: „Zwar darf man das nicht öffentlich aussprechen hier bei uns, aber das Volk, welches ich am meisten bewundere nach dem französischen, das ist das Volk der Deutschen“ bekennt de Gaulle. Adenauer entgegnet: „Herr General, Ihr Kampf gegen Nazideutschland hat Europa gerettet.“ „Nun denn, auf unsere beiden Völker.“ „Auf den Frieden.“ Lange Einstellungen zeigen Adenauer im Ruhezimmer nach dem Essen – im Hintergrund ein Kreuz. Langsam macht Adenauer ein Kreuzzeichen. Die Kameraführung lässt diskret offen, ob er sich sammelt, betet, schläft. Als er zum politischen Gespräch erscheint, bereitet Madame de Gaulle der Pietà einen Ehrenplatz: „Meine Mutter hat diese Marienklage besonders verehrt“, bekennt er ihr. Noch heute befindet sich die Pietà in La Boisserie.

Durch das Bekenntnis persönlichen Leides fassen die Staatsmänner Vertrauen zueinander

Durch das Bekenntnis persönlichen Leides fassen die Staatsmänner Vertrauen zueinander und entwickeln konkrete Ansätze: „Erarbeiten wir doch ein gemeinsames Communiqué, Monsieur Adenauer“, schließt de Gaulle. „Darf ich Sie auf einen gemeinsamen Spaziergang in unser Dorf einladen?“ Auf einem Hügel überblicken sie das Land: „Konrad, denken Sie, dass es all das schreckliche Leid wert war? Und das vergossene Blut?“ „Die Vergangenheit ist unabänderlich, Charles.“

Kann es stimmen, dass sie sich beim Vornamen nennen? Nein. Kundige finden noch mehr „Fehler“. Schwächen sie den Film? Im Gegenteil. Philipp Stölzls Film „Goethe!“, in dem Klaußner Lottes Vater spielt, „stimmt“ noch viel weniger. Dennoch ist er „stimmig“ und trifft den jungen Goethe.

Aber stimmt Adenauers Marienfrömmigkeit?

Wilhelm Hausenstein, Kunsthistoriker und Vertreter der jungen Bundesrepublik in Frankreich, erinnert sich an Adenauers Frankreich-Visite 1951: „Ich war zu wiederholten Malen dicht an seiner Seite, als er in Paris die Messe (und meist die Frühmesse) hörte. Er tat es mit Vorliebe in Notre-Dame, unter dem gotischen Steinbild der Jungfrau. […] Wie nun der Kanzler neben mir kniete, fast die ganze Messe hindurch, mit der geübten, ja natürlichen Strenge des Katholiken, der es von frühauf nicht anders wusste, da verspürte ich die unmittelbar benachbarte Gegenwart des Kanzlers als eine christliche Wirklichkeit.“

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Noch einmal erscheint die Pietà in großer Einstellung, als Madame de Gaulle Georges Pompidou, einen praktizierenden Katholiken, zum Dîner begrüßt. Er wird die Versöhnungspolitik fortsetzen. „Wir sollten nichts unversucht lassen“, eröffnet de Gaulle den Abend: „Besinnen wir uns vielmehr auf die Verwirklichung der großen alten Idee einer Einheit von Frankreich und Deutschland in Europa. Ganz so, wie es einst im Frankenreich Karls des Großen war.“

Beide wissen, dass politische Gemeinschaft Ordnung, Recht und Abwehr braucht

Der Weg zum Élysée-Vertrag 1963 ist weit. 1961 besucht das Ehepaar de Gaulle Adenauer in der Intimität seines Rhöndorfer Wohnhauses. Geboren wird dort das Deutsch-Französische Jugendwerk, das 1963 hier seine Arbeit aufnimmt. Am Rhöndorfer Waldfriedhof mit Adenauers Grab erinnert daran eine Madonna aus Banneux. In diesem belgischen Wallfahrtsort ist die Kapelle für deutschsprachige Pilger den Patronen Frankreichs und Deutschlands gewidmet, Jeanne d’Arc und dem Erzengel Michael, und der Rhöndorfer Marienkapelle nachempfunden; die Glocke „Konrad-Maria“ stiftete Adenauer. Der Madonna von Banneux hatte er die deutsch-französische Versöhnung ans Herz gelegt.

„An einem Tag im September“ ist ein Lehrstück über das Ethos der Verantwortung – politisch, persönlich, geistlich. Adenauer und de Gaulle sind nicht harmoniesüchtig. Sie wissen, dass politische Gemeinschaft Ordnung, Recht und Abwehr braucht.

Sie verwechseln Versöhnung nicht mit Konfliktvermeidung und achten die Würde der Form: Protokoll, Tischmanieren und Tonfall sind wichtig. Dies entspricht katholischem Empfinden – Sakramentalität bedarf würdiger Liturgie.

Das Fest Kreuzerhöhung verweist auf den paradoxen Triumph der Liebe: Wer Versöhnung will, muss etwas von sich sterben lassen. Der Film handelt von Männern, deren Gewissen geformt ist.

Als das Katholische nicht nur Bekenntnis und Glaube, sondern der Humus war

Martin Mosebach fragte einmal: „Was ist ‘katholische Literatur’?“ In seinem Sinne geht es in Colombey-les-Deux-Églises nicht um „katholische Politik“. „Als die katholische Kirche Sein und Bewusstsein bestimmte, war das Katholische nicht nur Bekenntnis und Glaube, sondern der Humus“, aus dem gute Politiker, ließe sich ergänzen, „aus dem Bauch des Katholizismus geboren sind und nicht aus seinem Kopf“. Es geht um gute Politik, von Katholiken geprägt. „Katholische Politik“ wäre so wie Politik mit anderen Beiworten, linke, liberale, konservative usw., die Politik eines Milieus, Ausdruck einer Gruppe.

› Lesen Sie auch: Wie die CDU die Politik entchristlicht hat

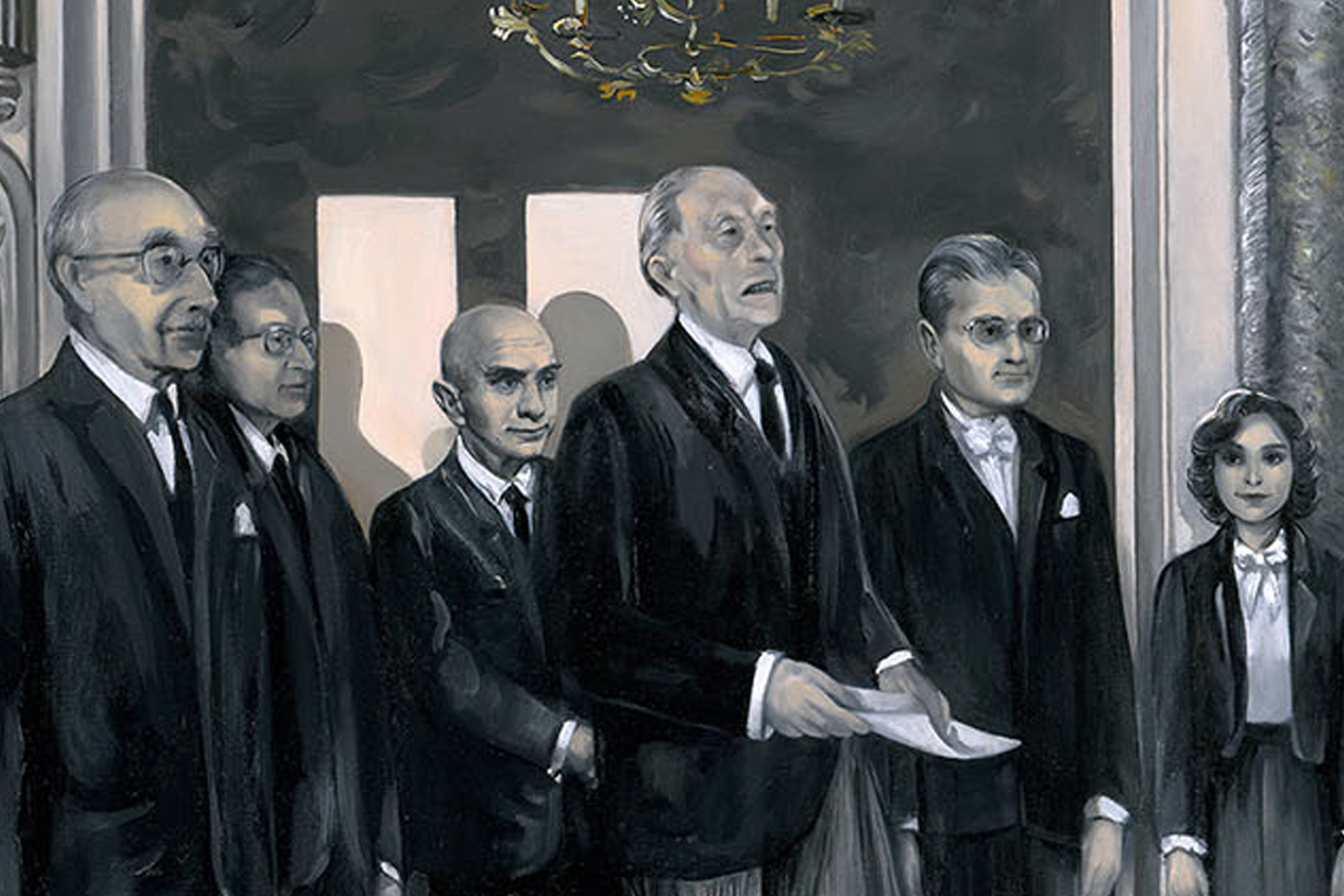

Am 8. Juli 1962 wird das Foto von Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims zum Symbol deutsch-französischer Versöhnung. „Denn ihre tiefste Weihe erhält die Versöhnung der beiden Völker in der Kathedrale von Reims“, erinnert sich Chefdolmetscher Hermann Kusterer.

„Ganz allein stehen die beiden aufrechten Männer an der rechten Chorseite, während der Erzbischof von Reims das Hochamt zelebriert. Stehen und sitzen und knien im Gleichklang, in würdiger Andacht und selbstverständlicher, männlicher Frömmigkeit. Bis hinunter in das breite Schiff der Kirche weht ein Hauch von Geschichte, den die beiden pfeilgeraden Gestalten dort oben verströmen und den der jahrhundertealte, aus den Niederungen des Alltags befreiende Ritus der Messe trägt.“

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Würdiger Text über einen würdigen Mann bzw. würdige Männer und einen würdigen Film.

Damals war es für katholische Politiker noch einfacher, an der Kirche in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild Maß zu nehmen.

Denn die Liturgie war würdiger, und der damalige Papst segnete keine Eisklötze.

Insofern kann man Europa nur wünschen, dass der Weg bald wieder „Zurück in die Zukunft“ geht!

"Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt." (Offenbarung 12, 1)

Wen erinnert das nicht an die Flagge der Europäische Union und ihren tiefgläubigen Gründungsvater Robert Schuman!?

Ein Grund mehr, der Bitte von Papst Leo nachzukommen, heute einen Rosenkranz für den Frieden zu beten ...

Ich habe mir den Film extra angeschaut. De Gaulle kam dabei klar besser weg, zumindest als Geostratege. Die Frage, an der das Treffen beinah scheiterte, beantwortete er richtig. Adenauer stellte als Ausflucht eine Gegenfrage, die man höflicherweise nicht beantwortet. Jedoch ändern sich dadurch nicht die Realitäten: Deutschland ist seit dem 2.WK ein Satellitenstaat der VSA, der zuletzt sogar noch beklatschte, als diese ihm seine Gasversorgung sprengen liessen.

Die BRD war solange großartig wie sie von Katholiken regiert wurde.....der Abschwung kam mit der Kommunistin Merkel und den neuen Politkern die wahrscheinlich gar keine Religion haben .....der Unterschied ist greifbar.....