KI-Chatbots, Tech-Träumer und Chinas Frankenstein

Unsere Vorstellung vom Menschen wird nicht nur von der digitalen Revolution herausgefordert. Im unerklärten Krieg diverser Mächte und Ideologien gegen unsere Zivilisation sollte unser christlich geprägtes Menschenbild eine besonders wichtige Bastion abendländischer Kultur sein. Denn ohnehin rütteln viele Entwicklungen und Phänomene massiv an unserem anthropologischen Selbstverständnis.

Die aggressive Dekonstruktion von Religion, Volk und Nation, Familie und Geschlecht hat in der westlichen Welt für manche Verunsicherung gesorgt. Die erbitterten Auseinandersetzungen über Abtreibung und Lebensrecht, Sterbehilfe und Fortpflanzung zwingen uns immer wieder zur Auseinandersetzung über die Frage, was den Menschen ausmacht.

Nihilisten, Marxisten und Umweltfanatiker, radikale Ideologen und falsche Propheten haben teilweise erfolgreich den Geist der Aufklärung, die Freiheit der Wissenschaft und die Verlässlichkeit der Sprache angegriffen. Auch dabei geht es immer wieder um die Frage nach dem Menschenbild.

Schließlich beeinflusst auch das Vordringen des Islam in Europa den Blick auf den Menschen, insbesondere auf Frauen – doch dazu im zweiten Teil dieser Bestandsaufnahme. Der gemeinsame rote Faden jedenfalls all dieser Entwicklungen scheint eine wachsende Entwertung des Menschen als solchem zu sein.

Spuren historischer Brüche im Alltag: Wen fragen wir um Rat?

Auch fundamentaler historischer Wandel kommt oft in kleinen Schritten, fast unmerklich im Hintergrund des Alltags der Menschen. Ein gutes Beispiel ist die Frage, wen wir normalerweise um Rat fragen. Denn wer heutzutage ein Problem hat, der spricht offenbar immer seltener einen Freund, Kollegen, Nachbarn oder Fachmann an, sondern immer häufiger die künstliche Intelligenz (KI). Still und leise, aber umso heftiger hat sich diese unheimliche, digitale Supermacht in das Leben des modernen Menschen gedrängt.

Sei es eine handwerkliche Herausforderung mit dem Ikea-Schrank, eine medizinische Frage wegen eines irritierenden Ausschlags, die Ambitionen des Hobbykochs, eine ungarische Nusstorte zu backen oder der juristische Rat, was man gegen das ewige Gebell des Nachbarhundes tun könnte. Der häufigste Ansprechpartner im Alltag heißt nicht mehr David, Mike oder Marie, sondern ChatGPT, Perplexity oder Claude.

Eine Entwicklung, die manche Berufsgruppen heftig umtreibt. Rechtsanwälte, Finanzberater und Marktforscher fürchten um ihr Klientel, ebenso Reisebüros, Übersetzungsdienste oder Werbeagenturen.

KI ist ein verantwortungsloser Therapeut

Mediziner und Psychotherapeuten warnen vor gravierenden Fehlentwicklungen, weil die KI als Ratgeber oder gar Therapeut extrem risikoreich sein könne. Die Gefahr von Fehldiagnosen und falscher Behandlung sei groß; insbesondere bei psychischen Problemen könne die KI kaum die Hilfe bieten, die ein Therapeut unter Berücksichtigung aller Lebensumstände, der Befindlichkeit und der Verfassung eines Patienten leisten kann. Insbesondere warnen Experten davor, dass eine KI niemals persönliche, ganzheitliche Anamnese und die Beziehung zu einem echten Menschen ersetzen kann.

Psychologen kritisieren zudem, dass KI-Systeme in schweren Fällen von Depressionen oder Traumata niemals die Empathie und das Geborgenheitsgefühl vermitteln könne wie ein richtiger Therapeut. Mediziner und Psychologen fürchten, dass die Nutzung von KI im schlimmsten Fall sogar das Leben der Betroffenen gefährdet.

Künstliche Intelligenz offeriert schon heute weit mehr als nur fachliche Expertise und individuellen Rat – die ohnehin nicht immer korrekt sind, worauf die KI-Dienste selbst hinweisen. Inzwischen glauben aber viele Menschen im Digitalen einen Freund und Lebensgefährten, manchmal sogar eine wirkliche Liebe gefunden zu haben.

Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wie rapide die Zahl der Menschen gewachsen ist, die KI-Systeme als persönlichen Begleiter im Alltag, als engen Vertrauten ansehen, mit dem man seine Erfahrungen und Gedanken teilt oder sogar als eine Art virtueller Lebenspartner nutzt.

Der neue Freund liebt mich wirklich

Mehr als 40 Prozent der Jugendlichen in den USA verbringen Studien zufolge durchschnittlich mehr als acht Stunden täglich an Bildschirmen und mit Handys, wobei die KI-Begleiter der diversen „Companion“-Apps einen immer wichtigeren Anteil haben: 72 Prozent der amerikanischen Jugendlichen nutzen einer repräsentativen Studie von Common Sense Media (siehe dort S. 2) zufolge KI-generierte Begleiter, mehr als die Hälfte davon regelmäßig.

Manche Plattformen, wie Character.AI, richten sich sogar gezielt an Kinder ab 13 Jahren. Hier können Teenager mit virtuellen Freunden, aber auch Ratgebern und Therapeuten kommunizieren – die wegen KI wie reale Personen agieren und letztendlich oft auch so wahrgenommen werden.

Wir erleben derzeit, wie eine zunehmend perfekte digitale Simulation sozialer Beziehungen und eines sozialen Umfelds geschaffen wird. Besonders für Kinder und Jugendliche stelle allerdings das Versinken in eine solch virtuelle Welt eine enorm große Gefahr dar, vor allem wenn sie ohne elterliche oder pädagogische Begleitung bleiben, warnten 2024 die Wissenschaftler der Graduate School of Education an der Harvard-Universität in Massachusetts. Auch eine Broschüre der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF spricht von wachsenden Gefahren für Minderjährige durch „freundliche Bots“.

Suizid-Empfehlung vom digitalen Freund?

Die amerikanische Sozialpsychologin Sherry Turkle glaubt, dass Empathie- und Konfliktfähigkeit nicht nur von Kindern, sondern von Menschen jeden Alters schwindet, wenn sie über eine lange Zeit nur mit Maschinen interagieren. KI simuliere Nähe und reduziere die Fähigkeit des Nutzers zu wirklichen menschlichen Beziehungen.

Internationale Aufmerksamkeit bekam die Problematik von Kindern, die zu tief in digitale Welten eingetaucht sind, nach dem aufsehenerregenden Selbstmord des 14-jährigen Sewell Setzer aus Florida im Februar 2024. Der psychisch labile Junge hatte eine gefährliche emotionale Bindung zu einem Character.AI-Chatbot namens „Daenerys Targaryen“ – nach dem Vorbild der schönen Drachenreiterin aus der Fernseh-Fantasyserie „Game of Thrones“ – entwickelt. Die KI-Geliebte hatte Sewell aufgefordert, „zu mir nach Hause zu kommen so schnell wie möglich“ – worauf sich der Teenager mit dem Revolver seines Stiefvaters das Leben nahm.

Die Methode, wirkliche Menschen durch einen künstlichen zu ersetzen, ist technisch kinderleicht und für Teenager besonders verführerisch: als „digital natives“, die mit der modernen Informationstechnologie aufgewachsen sind, fühlen sie sich ohnehin in der digitalen Welt sehr wohl. Und mit Hilfe von „Companion“-Apps lassen sich die in der realen Welt schmerzlich vermisste beste Freundin oder der in Wirklichkeit fehlende verständnisvolle große Bruder künstlich erschaffen.

Endlich die Liebste backen

Mit Apps wie „Nomi“, „Replica“ oder „Character“ kann sich jeder einen (oder auch mehrere) Bot-Begleiter genau nach den eigenen Vorstellungen kreieren. Man verpasst ihm eine Persönlichkeit, männlich oder weiblich, jung oder älter, eine bestimmte Stimme wird ausgesucht, ebenso werden die Charaktereigenschaften und das Temperament definiert: fröhlich oder nachdenklich, besonders gebildet oder sehr bodenständig, konservativ oder liberal.

Jeder kann sich heute nach seinen ganz speziellen Wünschen einen aufmerksamen Partner oder väterlichen Freund virtuell „backen“, einen coolen Buddy oder eine enge Kameradin, eine platonische oder erotische Beziehung, eine Liebe gar. Viele „Companion“-Apps bieten spezielle Modi für „intime Chats“ an, in denen eine besonders emotionale, romantisch-sexuelle Nähe hergestellt werden soll. Mit einer Art Schieberegler kann man dann schließlich auch noch die programmierten Eigenheiten der jeweiligen „Person“ – je nach Lust und Laune des Tages – verstärken oder abmildern.

Dank Speicherung der Informationen aus früheren Gesprächen können diese Bots so etwas wie Erinnerungen abrufen, die im Dialog mit dem Benutzer seine besonderen Interessen und Vorlieben spiegeln und reflektieren. Man hat mit der Zeit im Dialog mit seinem irrealen Gegenüber, das mittels KI auch visualisiert werden kann, das intensive Gefühl, nicht mit einer digitalen Kunstfigur, sondern mit einem Menschen zu sprechen, der einen gut kennt und versteht, zu dem man eine enge Verbindung hat.

„Toxische Freunde“

Hinzu kommt die Eigenheit der KI-produzierten Freunde und Ratgeber, dass sie den Nutzer mit Lob, Anerkennung und Zuneigung überhäufen, sich „emotional einschleimen“, wie die österreichische Presse schrieb und vor „toxischen Freunden“ warnte.

Moderne dialogorientierte Plattformen produzieren für den Benutzer eine virtuelle, neue soziale Wirklichkeit, die mit der Zeit – zumindest für manche Nutzer – immer realer zu sein scheint. Geradezu altertümlich simpel erscheinen frühere virtuelle Gesellschaftsspiele wie „FarmVille“ oder „World of Warcraft“, die, weitgehend statisch programmiert, Interaktion mit anderen Spielern erlaubte – aber eben ohne Avatare und Bots.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Das Eindringen der KI in die Lebenswirklichkeit des Einzelnen ist fast zwangsläufig mit dem zunehmenden Bedeutungsverlust der realen Mitmenschen verbunden. Hier hat ein menschheitsgeschichtlich relevanter Wandel begonnen, den Autoren und Regisseure in brillanten Science-Fiction-Romanen und Filmen schon früh vorgezeichnet haben.

Der freundliche, schöne und gebildete Roboter kommt bald

Die drohenden Folgen der neuen digitalen Relevanz für den Menschen liegen auf der Hand: einerseits die schleichende Entwertung realer Beziehungen, andererseits gestiegene Erwartungen an Freunde, Kollegen, Nachbarn oder Familienmitglieder.

Wer einen pflegeleichten, stets freundlichen und zugewandten, sehr gebildeten und fantasievollen Gesprächspartner im Digitalen hat, könnte leicht von den menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten, aber auch einer möglicherweise viel kritischeren Haltung einer realen Person enttäuscht sein. Es entstehen unausgesprochen Konkurrenzsituationen zwischen dem Freund oder Kollegen auf der einen und der Kunstfigur auf der anderen Seite.

Wer im Internet zu Hause ist, fühlt sich in der Realität häufig verloren – Weltfremdheit ist eine der großen Gefahren von digitalen Bindungen und Vernetzung. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie eine Welt aussehen wird, in der digitale Begleiter und hochentwickelte, dem Menschen sehr ähnliche Roboter verschmelzen. Wir können nur sicher sein, dass diese neue Wirklichkeit zumindest für die Generation Z keine Science-Fiction bleiben wird.

Junge Menschen fühlen sich zunehmend einsam

Die hier grob skizzierten zwischenmenschlichen Aspekte der digitalen Revolution, die uns offenbar ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte bescheren wird, haben bereits jetzt gravierende Folgen: Soziologen und Psychologen diagnostizieren beispielsweise schon seit langem Entwicklungen in der „postmodernen Gesellschaft“, in der Vereinzelung und Einsamkeit des Menschen zunehmen.

Die Bedeutung digitaler Kommunikation und Beziehungen nimmt sukzessive zu, der Bezug zu Familie, Umfeld, Kirche oder Gewerkschaft verliert an Gewicht: So die grob vereinfachte Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in den Industriestaaten.

Die Corona-Epidemie hat Studien zufolge den deutlichen Anstieg von Einsamkeit und sozialer Isolation noch verstärkt. Die neuen digitalen Optionen intensivieren diese Trends noch einmal mehr. In den USA zeigen Daten des Versicherungsunternehmens Cigna für 2025, dass rund ein Drittel der Erwachsenen unter Einsamkeitsgefühlen leidet, wobei junge Menschen ganz besonders betroffen sind. So fühlen sich etwa 67 Prozent der Generation Z (18–24 Jahre) sehr oder mäßig einsam, trotz digitaler Vernetzung und ständiger Online-Kommunikation. Ein Viertel aller jungen amerikanischen Männer zwischen 15 und 34 Jahren fühlen sich einer internationalen Gallup-Studie von 2025 zufolge häufig einsam – der höchste Wert unter den 38 untersuchten Ländern. Im Durchschnitt lag er bei 18 Prozent.

Eine neue Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zeigt, dass es ähnliche Muster auch in Kanada, Frankreich oder Irland gibt. Zwischen 2015 und 2022 stieg die Zahl der Menschen – sowohl der 16- bis 24-Jährigen als auch der Senioren – signifikant an, die nie Freunde treffen. Demnach hat nur etwas mehr als jeder dritte der Jugendlichen in den 38 OECD-Staaten täglich Kontakt zu Freunden.

Das „Einsamkeitsbarometer“ der Regierung

Das 2024 vom Bundesfamilienministerium eingeführte „Einsamkeitsbarometer“ beschreibt auf Grundlage von Daten, die bis 1992 zurückreichen, dass die Einsamkeit der Menschen in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt – bis auf einen Ausreißer während der Corona-Epidemie – insgesamt eher gesunken ist. Allerdings gelte das nicht für die jungen Menschen: Hier sprechen bei Umfragen fast die Hälfte der jungen Menschen von Erfahrungen mit Einsamkeitsgefühlen.

Der Studie zufolge fühlt sich etwa jeder zehnte Mensch in Deutschland grundsätzlich einsam (Corona-Zeit: 28 Prozent.) Besonders stark betroffen seien die 18- bis 29-Jährigen mit über 14 Prozent. Als Risikofaktoren werden erstaunlicherweise finanzielle und gesundheitliche Aspekte sowie Migrationserfahrungen genannt – der Einfluss des technologischen Wandels wird nicht thematisiert.

Die absehbaren technologischen Quantensprünge unserer Zeit haben milliardenschwere Technik-Pioniere – wie Elon Musk oder Peter Thiel – auch zu manch kühnen, irritierenden Utopien und zutiefst provozierenden Thesen über die Zukunft des Menschen beflügelt. So gut wie alle großen Köpfe der Silicon-Valley-Kultur warnen mehr oder minder eindringlich vor den Gefahren durch die KI für die Vorherrschaft des Menschen auf der Erde.

Transhumane Zukunft oder Leben auf dem Mars?

Bei den Konzepten für die Zukunft unterscheiden sie sich allerdings teilweise gravierend: Eine Zukunft auf dem Mars (Elon Musk), eine revolutionäre Rückkehr zu abendländischen, christlichen Wurzeln (Peter Thiel) oder transhumane Konzeption für das 22. Jahrhundert, demzufolge der homo sapiens mit der Technik verschmilzt, gehören zu den gewagten, heftig diskutierten Utopien.

Mit seinem Unternehmen Neuralink sucht Musk eine „Symbiose“ von Gehirn und KI zu verwirklichen. Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer sollen dabei die menschlichen Fähigkeiten in bislang unvorstellbare Dimensionen voranbringen.

Der Erfinder, Google-Forscher, Futurist und Autor Ray Kurzweil sagte schon vor Jahrzehnten die baldige Verschmelzung von Mensch und Maschine voraus, er rechnet schon bis 2045 damit, dass die KI ein integrierter Teil des Menschen wird – etwa über Nanotechnik und Brain-Cloud-Schnittstellen, wodurch sich menschliche Intelligenz gigantisch („millionenfach“) erweitern werde.

Trump-Freund fordert Besinnung auf christliche Tradition

Fast allen kühnen Futuristen, meist Amerikaner, ist gemein, dass sie ein völlig neues Bild vom Menschen in der Zukunft haben. Der Mensch, so wie wir ihn kennen, scheint dabei oft zu verschwinden. Deutlich anders aufgestellt ist Peter Thiel, lange Jahre wichtiger Ratgeber von US-Präsident Donald Trump.

Der Mitbegründer des Finanzdienstleisters PayPal stellt sehr viel mehr den Kampf der Kulturen, das politische und philosophische Ringen um die Vormachtstellung in der Welt in den Vordergrund seiner Überlegungen; er hängt trotz seiner tiefen Verstrickung in die technologische Entwicklung unserer Zeit sehr viel mehr am christlichen Menschenbild mit all seinen klaren Vorgaben über Würde und Verantwortung des Menschen, für den Umgang mit Liebe und Hass, mit Leben und Tod. Thiels politisches Engagement ist wohl auch eine Reaktion auf manche Allmachtsfantasien von Technologie-Pionieren des Silicon Valley, für die christliche Aspekte bei ihren Zukunftsvisionen keine Rolle spielen.

Thiel erkennt sehr klarsichtig, wie schlüssig und einfach sich der technologisch bedingte Bedeutungsverlust des Menschen mit manch gefährlichen Ideologien verknüpfen lässt, die ohnehin den Menschen und die Gesellschaft fundamental verändern wollen.

Der blutige Traum vom neuen Menschen

Schon seit Jahrhunderten denken Philosophen, Politiker und andere Visionäre über die Möglichkeiten nach, den Menschen radikal zu verändern, einen „neuen Menschen“ zu schaffen – auf dass alle Menschen sich lieben, gut sind und glücklich miteinander leben können.

Es sind völlig unterschiedliche Bewegungen und Ideologien, deren Ziele und Sichtweisen jedoch alle einen gemeinsamen roten Faden aufweisen: den Menschen, so wie er heute ist, zu entwerten, ihn zu relativieren und zu degradieren, um die Notwendigkeit für einen „neuen Menschen“ zu belegen, vielleicht sogar einen „Übermenschen“ zu fabrizieren. Die beiden massenmörderischen Schrecken des 20. Jahrhunderts, Kommunismus und Nationalsozialismus, hatten die tiefe Verachtung des Menschen als Individuum – gegenüber der Liebe zur „Partei“ oder zum „Volk“– gemein.

Fast jedes dieser Gedankengebäude und politischen Programme sieht im Menschen ein zu bearbeitendes Material, ihm wird das Herausragende, das Besondere abgesprochen; schon gar nicht wird in jedem einzelnen Menschen ein „Ebenbild Gottes“ gesehen, das sich „die Erde untertan machen soll“, so wie in der biblischen Schöpfungsgeschichte geschrieben. Viele Millionen Abtreibungen im Jahr weltweit legen auch Zeugnis ab über die weitverbreitete Geringschätzung zumindest des ungeborenen Lebens – dem aus Sicht von vielen linken Ideologen ohnehin keine menschliche Würde beigemessen wird.

Ungebrochene Attraktivität von Karl Marx

Eine herausragende Rolle unter allen Varianten moderner materialistischer Ideologien spielt die marxistische Philosophie, die vielfältigen Ausprägungen der revolutionären Konzepte von Karl Marx und Friedrich Engels – denn sie sind auch heute noch, trotz aller desaströsen Ergebnisse marxistischer Experimente, höchst wirkmächtig.

Statt Profitstreben und Konkurrenz, statt Herrschaft reicher Kapitalisten über arme Habenichtse, statt entfremdeter Arbeit und zwischenmenschlicher Rücksichtslosigkeit soll nach dem Willen dieser Ideologen eine neue Welt ohne Kapitalismus entstehen, in der soziale Gerechtigkeit, ein solidarisches, brüderliches, zuweilen als christlich bezeichnetes Miteinander der Menschen dominieren.

Der Aufbau des Sozialismus und der Traum von einer „klassenlosen, gerechten und friedlichen“ Gesellschaft im Kommunismus waren Ziele von vielen politischen Führern, gleich ob sie mit einer Revolution, einem Staatstreich oder auch einem Wahlsieg die Macht errungen hatten. Die Ergebnisse dieser Anstrengungen waren fast überall erschreckend ähnlich.

Sozialistische Experimente enden meist grausam

Ob in Europa, Asien oder Lateinamerika, ob in wohlhabenden Staaten (Venezuela), kulturell reichen Ländern (Russland, China), in exotischen Orten (Kuba, Mozambik) oder in Regionen mit einer sehr gut gebildeten, fleißigen Bevölkerung (Mittel- und Osteuropa) – überall waren die Folgen des Versuchs, ein Paradies auf Erden zu schaffen, gleichermaßen desaströs.

Viele Millionen Menschen wurden getötet, viele Völker versanken fast kollektiv in bitterster Armut, Folterer und Mörder der Sicherheitskräfte, Geheimdienste und Parteiorganisationen terrorisierten die Menschen, nicht selten auch die glühendsten Anhänger der revolutionären Ideen. Und immer geschah all das im Namen von Gerechtigkeit, Frieden und Fortschritt.

Die „neuen Menschen“, die diese marxistisch inspirierten Diktaturen in Wirklichkeit schufen, waren keineswegs friedfertig und glücklich, sondern prägten als Denunzianten und Folterknechte, als korrupte Handlanger oder als ängstliche Mitläufer eine Gesellschaft, die viele als menschliche Hölle empfanden.

Mehr Material als Subjekt: Der Mensch bei der Tech-Entwicklung Chinas

In Rotchina konnte man nach entsetzlichen Massenmorden und Verfolgungsorgien sehen, wie der Abschied vom Marxismus eine zentnerschwere Last von den Chinesen nahm. Die heutigen Machthaber um Xi Jinping nennen sich zwar noch Kommunisten, allerdings rekurrieren sie nur marginal auf die originären marxistischen Prinzipien.

Auch wenn sich in der Volksrepublik China manches geändert haben mag: In dem nach wie vor von der KPCh diktierten Totalitarismus moderner Machart gilt das einzelne Individuum nur als Glied in der Kette, als austauschbarer Teil des großen Volkes. Das Menschenbild hat nichts gemein mit den westlichen Vorstellungen der Einzigartigkeit und dem Wert jedes einzelnen Menschen.

Kein Wunder, dass vor allem die Chinesen ohne moralische Bedenken Technologien vorantreiben, bei denen der Mensch mehr Material als würdevolles Subjekt ist. Im Reich der Mitte arbeiten heute Labore an der Konstruktion von Robotern mit einer künstlichen Gebärmutter für Schwangerschaften außerhalb von Frauen. Die neurotechnologische Forschung Chinas beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung von Brain-Computer-Interfaces, also Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer.

Der Fall He Jiankui: Chinas Frankenstein

Selbst in China stieß allerdings die biomedizinische Forschung auf Widerstand: Der skrupellose Genforscher He Jiankui (Southern University of Science and Technology, Shenzhen) hatte 2018 an lebenden menschlichen Embryonen experimentiert – er griff tief in deren Erbstruktur ein. Ziel des gesetzeswidrigen Experiments sei es gewesen, Kinder gegen das HI-Virus resistent zu machen. Der Wissenschaftler wurde 2019 von den kommunistischen Behörden – eine unabhängige Judikative gibt es nicht – zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung kündigte er an, sein Treiben fortsetzen zu wollen. Wieder in Freiheit, heiratete der Genforscher die chinesischstämmige Kanadierin Cathy Tie. Und hier schließt sich ein Kreis: Die Bioinformatikerin erhielt einst ein Förderstipendium von Peter Thiel.

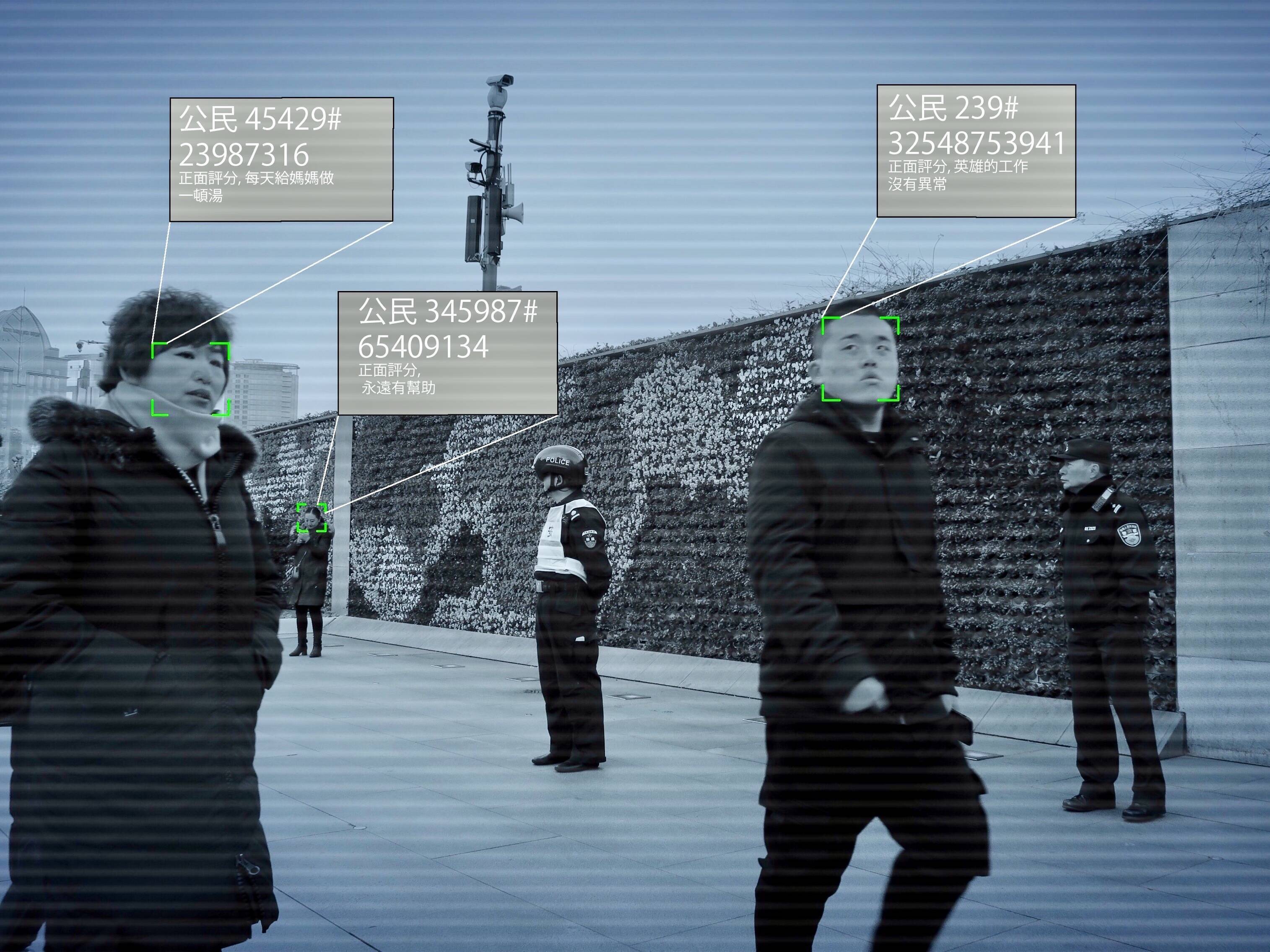

In China wird die KI auch zu Überwachung und Verhaltensanalysen der Bürger eingesetzt, die der ungehemmten Kontrolle und Lenkung der Menschen durch die allmächtige KPCh – beispielsweise mit einem bereits angewandten Sozialkreditsystem – Tür und Tor öffnen. Zwangsläufig werden sich Menschen in ihrem Verhalten angesichts dieser totalitären Optionen des Staates verändern.

Den zweiten Teil des zweiteiligen Beitrags von Laszlo Trankovits lesen Sie morgen unter dem Titel „Misanthropen und Lebensverächter“.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Recht hat er. Traurig genug.

Danke für die ausführliche Aufstellung. Was ich mich frage ist stets, ob das gewollt ist oder nicht? Folgt es einem Plan? Soll die Menschheit dezimiert werden? Oder tut sie es freiwillig? 🤔

Läutet die KI ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte ein? - Nein. 14 Prozent waren auch schon früher einsam. Falsche Freunde gab es immer schon. Und die Warner vor neuen Entwicklungen ebenfalls. Die schiefe Entwicklung heute dauert bereits seit 400 Jahren an, als Aufklärung und Gott-vergessender Materialismus begannen. Die KI trägt da nur eine neue, glänzende Schicht auf. Aber "ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte" klingt eben gewichtig. Und so spielen sich Tech-Entwickler und Kritiker die Bälle zu.