Sterben fürs Ersatzteillager

Wer an der Schwelle zum Tod anderen Leben schenken will, verdient – über die grundsätzliche ethische Frage der Organspende hinaus – zunächst persönlich Respekt. Und dass wir in der Schweiz über Organtransplantation reden, ist gut, richtig und wichtig.

Aber was passiert hier gerade hinter den Kulissen? Ein Richtlinienentwurf der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ändert in ihren Bestimmungen eine einzige Vokabel – und damit vielleicht alles: Statt „irreversibel“ soll es künftig „permanent“ heißen. Klingt wie ein Synonym, ist aber keines. Es geht um die Frage, wie tot man sein muss beziehungsweise: wie schnell man als wirklich tot eingeschätzt wird.

Denn „irreversibel“ bedeutet: Da geht nichts mehr. Ende. Aus. Selbst wenn der beste Notfallarzt der Welt mit dem Defibrillator Tango tanzt – keine Chance. „Permanent“ hingegen heißt nur: Wir lassen es jetzt gut sein. Wir werden nicht versuchen, dich zurückzuholen. Nicht, weil es unmöglich wäre. Sondern weil es nicht vorgesehen ist. Praktisch, oder?

Begriffe verschieben die Ethik

Die Medizin sagt neuerdings also: „Wer theoretisch wiederbelebbar ist, aber nicht wiederbelebt wird, der ist tot genug für unsere Zwecke.“ Und das nur, damit kein Organ unnötig Zeit verliert. Es ist reine Wirtschaftslogik im Operationssaal, es ist die McKinsey- und PwC-Doktrin unterm Skalpell. Nicht der Zustand des Körpers entscheidet über Leben und Tod. Sondern die Entscheidung derjenigen, die danebenstehen.

Wenn Begriffe so verschoben werden, verändert sich auch die Ethik. Und zwar klammheimlich. Das ist keine Wortkosmetik. Das ist Macht über die Grenze zwischen Leben und Tod. Wir erinnern uns: Tod ist ein irreversibler Zustand – das steht sogar in der Botschaft des Bundesrats. Da waren sich bisher alle einig.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Doch jetzt geht’s plötzlich schneller. Fünf Minuten nach Herzstillstand darf bereits operiert werden. Fünf Minuten. Das ist weniger lang, als die durchschnittlichen Nachrichten im Radio laufen. Und in dieser Zeitspanne wären Herz und Hirn nach aktuellem Stand der Medizin durchaus noch rettbar.

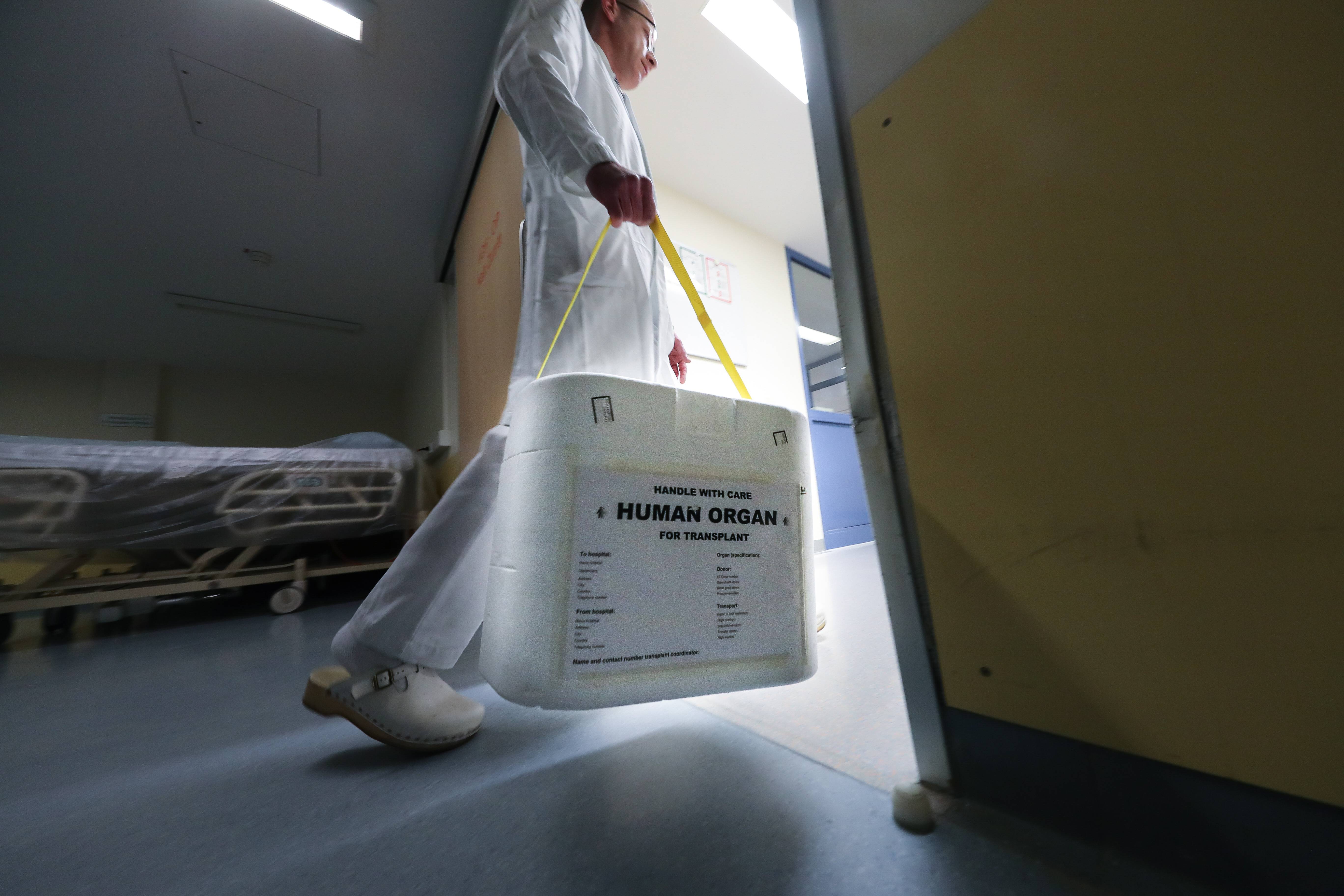

Klar: Die Transplantationsmedizin jubelt. Je frischer das Organ, desto besser die Erfolgsquote. Aber dürfen wir Lebenden zu schnell zu Toten erklären – nur weil wir die Ersatzteillogistik optimieren wollen?

An den Spielregeln geschraubt

Wir reden hier nicht über komplizierte Statistik, sondern über die elementare Frage: Wann hört ein Mensch auf, ein Mensch zu sein? Man muss kein Zyniker sein, um schlaflose Nächte zu kriegen.

Die Schweizer Bevölkerung hat erst vor wenigen Jahren über die Widerspruchslösung abgestimmt – und sie angenommen. Also über die Frage: Muss ich „Nein“ sagen, damit meine Organe nicht automatisch entnommen werden? Die Debatte war emotional und kontrovers – zu Recht. Aber gleichzeitig schraubt eine Subkommission still an den Spielregeln, die bestimmen, ab wann ich denn als „Spender“ gelte. Das hat man uns elegant verschwiegen.

Man stelle sich das Szenario vor: Der Körper liegt warm auf dem Tisch. Der Mensch hat vielleicht gerade erst aufgehört zu atmen. Und irgendwo kämpfen noch Zellen, noch Reflexe, noch Leben. Doch das Protokoll sagt: „Permanent.“ Nicht „irreversibel“. Eher: „Wir haben entschieden, dass du jetzt gehst.“

Es ist diese nonchalante Selbstverständlichkeit, die frösteln lässt. Dass wir uns daran gewöhnen, dass es normal ist. Es ist ja nur Medizin. Nur Effizienz. Nur Verwaltung. Aber es bleibt: Ein Mensch, der mit der richtigen Intervention wieder aufwachen könnte, wird geöffnet, weil er offiziell „tot genug“ ist.

Ein Geschenk unter Zwang

Natürlich werden jetzt viele sagen: „Panikmache!“ Doch wer Regeln verändert, die jahrzehntelang als unverhandelbar galten, muss Fragen aushalten. Die SAMW tut so, als sei das ein semantisches Detail. Es ist ja nur ein Wort Ja, aber: ein Wort, das entscheidet, ob wir jemanden aufgeben oder nicht.

Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen: Eine Organspende ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk darf niemals erzwungen sein – und schon gar nicht auf Basis eines Todesbegriffs, den man bequem zurechtgestutzt hat.

Die SAMW sollte ihren Entwurf zurück in die Schublade legen. Und wir alle sollten das tun, was Bürger in einer Demokratie tun müssen: Misstrauisch sein, wenn Experten plötzlich die Definition des Sterbens ändern. Wer hier keine Diskussion will, hat womöglich Angst vor der Antwort.

Denn die Frage bleibt stehen im Raum: Wenn der Tod verhandelbar wird – wer schützt dann die Lebenden?

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Das ist eine sehr üble Entwicklung. Denn auch das Hirntod-Kriterium ist an sich schon nicht sicher oder besser gesagt, es ist schlicht untauglich. Allein der Begriff "Hirntod" ist unsinnig. Denn sterben kann nur der Mensch als Ganzer. Es ist unsinnig zu sagen, jemand wäre tot, weil sein Hirn "tot" ist, wenn gleichzeitig der "Rest" noch atmet, schwitzt und andere eindeutige Lebenszeichen hat. Ob Hirnaktivität feststellbar ist, hängt zudem von der Sensibilität der Messgeräte ab. Wenn nichts gemessen wird, heißt es noch nicht, dass nichts "da" ist.

Soweit ich weiß haben die Erfinder des Hirntod-Kriteriums im Nachhinein zugegeben, dass es nicht richtig war und es dabei im Grunde nur um Geldinteressen ging (es gibt zu dem Thema sehr gute Ausführungen von Wolfgang Waldstein). Also kurz gesagt: Organspende kann es nur bei noch Lebenden geben. Aber sie ist moralisch unzulässig, wenn sie den Tod des Spenders herbeiführt (was ja in den meisten Fällen so ist, anders bspw. bei der Nierenspende).

Die sogenannte Widerspruchslösung ist auch aus einer politischen Sicht untragbar. Denn die Widerspruchslösung setzt ja stillschweigend so etwas wie ein Grundrecht des Staates auf die Organe seiner Bürger voraus. Und das ist natürlich eine horrorartige Vorstellung.

Leider werden auch in christlichen Kreisen die Probleme der Organspende oft nicht so offen angesprochen, wie es sein sollte. Man sagt dann apodiktisch "Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe". Aber wenn man genauer hinschaut, ist gerade das nicht der Fall. Die Organspende wird mit Menschenleben bezahlt und führt in zahlreiche moralische Dilemmata (Frage "gerechter Allokation", Gefahr der Organabstoßung und vieles mehr). In gewisser Weise kann man sagen: Sie kommt aus dem Irrtum und führt in den Irrtum.

@EUM Man sagt dann apodiktisch "Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe" ...

Offen gestanden habe ich nicht den Eindruck, dass diese Behauptung über die Kirchen zutrifft.

Ansonsten gebe ich Ihnen und Herrn Millius vollkommen recht.

Diese unsägliche Diskussion wurde in Deutschland auch angestoßen.

Einerseits werden wir Fachkräfte im Gesundheitswesen über Ersthelferapps zu reanimations"pflichtigen" Patienten geschickt, um die Wiederbelebungschancen und ~qualität zu verbessern, andererseits möchten manche Politiker und "interessierte Kreise" am liebsten im Schockraum mit dem Ausschlachten des Ersatzteilträgers beginnen.

Ich befürworte die (freiwillige!) Organspende, aber erst nach erfüllten Hirntodkriterien.

Für die Kritiker derselben: Ja, der Körper lebt noch, da die Hirnfunktionen aber IRREVERSIBEL erloschen sind, tut er das nicht mehr aus eigener Kraft. Blutkreislauf und Organe werden durch hochwirksame Medikamente vorübergehend in Funktion gehalten und der Körper wird künstlich beatmet.

Ohne die nervöse und hormonelle Steuerung des Gehirns, ist der Körper nicht lebensfähig (im Gegensatz zum Wachkomapatienten!). Und diese biologisch stabilisierenden Maßnahmen können auch nicht beliebig lange fortgesetzt werden; ohne funktionsfähiges Gehirn brechen die komplizierten Regelkreise des Körpers zusammen und diese können nicht von außen gesteuert werden. Es kommt zum Multiorganversagen. Dann ist der bereits Tote "endlich" so tot, dass keine Organe mehr transplantiert werden können (einzelne Gewebespenden, wie z.B. Augenhornhaut und Knorpel ausgenommen).