Bewaffnete Vernunft von der Bonner Südstadt bis nach Litauen

Kühl und klar ist der Morgen am 12. November 1955 in der Bonner Südstadt. In der Kraftfahrzeughalle der Bonner Ermekeilkaserne sind die ersten 101 Freiwilligen der neuen westdeutschen Streitkräfte angetreten – nur etwa ein Dutzend uniformiert. Uniform – schwer hängt dieses Wort in der Luft, hier am provisorischen Sitz des neuen Verteidigungsministeriums, als müsse man es erst wieder lernen.

Auf den Gesichtern der 101, darunter 18 Oberstleutnante, 30 Majore, 40 Hauptleute, 5 Oberleutnante und 6 Unteroffiziere, liegt stilles, fast tastendes Pathos; die Gesten sind kontrolliert, Stiefel über Kies, ein leiser Befehl. Die Nachkriegsgesellschaft beobachtet den Vorgang: Sie weiß noch nicht, ob sie wieder marschieren will. Auf den Rängen sitzen junge Angestellte, Kriegsheimkehrer, Kriegswitwen – jeder mit seiner eigenen Bilanz der Vergangenheit. Obwohl der Kalte Krieg Notwendigkeiten diktiert, dominieren schwere Fragen: Darf der Sohn dienen, wenn der Vater in Stalingrad fiel?

Zwischen Trümmergrundstücken und Wirtschaftswunder fremdelt die junge Bundesrepublik mit ihrer Verteidigung. Erst am 5. Mai hatte sie Souveränitätsrechte erworben – Verhandlungserfolg und Voraussetzung für den NATO-Beitritt am Tag danach.

„Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“

Im Vorjahr war die Europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert – die Stimmen französischer Kommunisten gaben den Ausschlag. „Gesiegt hatte ganz zweifellos Moskau“, wird sich der Gründungskanzler erinnern: „Jene schrecklichen Tage haben sich meinem Gedächtnis tief eingegraben.“ Aber auch Charles de Gaulle opponierte. Drei Jahre später wird Konrad Adenauer mit dem General der Résistance die deutsch-französische Aussöhnung wagen.

Theodor Blank, der erste Verteidigungsminister, spricht und überreicht Ernennungsurkunden. „Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe“, schwören Rekruten – nach heftigen Debatten – erst ab dem 1. April 1956.

Für Wolf von Baudissin (1907-1993), Vordenker der jungen Bundeswehr, später Generalleutnant beim NATO-Oberkommando Europa, gehört es „zu den wesentlichen Aufgaben der Militärgeistlichen, auf die Heiligkeit des Eides wie auch des Gelöbnisses zu weisen“. Sie müsse „dem Rekruten den Ernst der Übernahme seiner Dienstpflichten auf sein eigenes Gewissen, zugleich aber auch die von Gott gesetzten Grenzen jeder und auch dieser Verpflichtung“ aufzeigen.

„Moralische Bemühungen und militärischer Verteidigungsbeitrag Hand in Hand“

Die wachsame Bewahrung der Freiheit sei eine gemeinsame Aufgabe aller Staatsbürger, unterstreicht Adenauer bei seinem ersten Truppenbesuch am 20. Januar 1956 in Andernach: „Moralische und soziale Bemühungen müssen mit dem militärischen Verteidigungsbeitrag Hand in Hand gehen.“ Eine der ersten Waffen der Bundeswehr ist der amerikanische Karabiner M1 aus dem Zweiten Weltkrieg. In Andernach war er noch nicht zur Hand.

Nach Blank spricht Adolf Heusinger. Er wird erster Generalinspekteur der Bundeswehr. Anwesend ist auch Hans Speidel, später Oberbefehlshaber der alliierten Landstreitkräfte in Mitteleuropa bei der NATO. Die Reden vermeiden große Bilder, suchen Halt in der Nüchternheit: Grundgesetz, Verantwortung, Europa – und vor allem ein neues Leitbild: „Staatsbürger in Uniform“. Es gibt höflichen Applaus, aber kein rauschendes Echo. Zu lebendig sind die Erinnerungen an „totalen Krieg“ und „Untergang“, zu fragil der neue Ton.

Der 12. November 1955 fiel auf Gerhard von Scharnhorsts 200. Geburtstag. Bewusst wurde gerade dieser Gedenktag gewählt. Denn die Reformen des preußischen Realisten – Leistungsaufstieg statt Standesprivileg, Bildungspflicht für Offiziere, bürgernahe Landesverteidigung – atmen den Geist der unantastbaren Menschenwürde im neuen Grundgesetz: Abschaffung entwürdigender Strafen, Beharren auf Charakterbildung, Verantwortungsbewusstsein. Lange bevor es den Begriff gab, suchte Scharnhorst den „Staatsbürger in Uniform“, der sein militärisches Handeln an Recht, Vernunft und Gewissen bindet.

„Staatsbürger in Uniform“ – ein Wort, das allerdings eher beruhigt als begeistert. Und doch mischt sich in die Zurückhaltung ein Moment von Aufbruch: eine leise Erleichterung, dass die Dinge diesmal anders geordnet werden könnten.

Nicht im Donner geboren, sondern aus einem Leitbild

Als die Ernennung endet, bleibt kein Triumph, eher eine ernste Ruhe. Die junge Bundeswehr ist nicht im Donner geboren, sondern aus einem Leitbild. Der „Staatsbürger in Uniform“ passt zu einem Land, das die Macht zähmen will, bevor es sie wieder in die Hand nimmt.

Der rheinische Kanzler, von den Nazis verfolgt, ist das Gegenteil eines preußischen Militaristen; ohne Pathos und Fanfarenstoß schafft der alte Mann Vertrauen in „Adenauers Armee“. Die junge Bundeswehr antwortet mit „Innerer Führung“ – der systematischen Heranbildung jener „Staatsbürger in Uniform“ in „bewaffneter Zurückhaltung“ – ein belastbares Geländer für den Brückenschlag zur Demokratie.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

In schwierigster Lage setzt Adenauer, 1949 mit einer Stimme Mehrheit gewählt, auf die höchst umstrittene Westbindung. Kirchenmänner mahnen, Akademiker debattieren, „Remilitarisierung“ ruft, wer „nie wieder“ Uniformen sehen will. Auf den Straßen mischen sich lautstarke Massendemonstrationen mit stiller Hoffnung auf Sicherheit – Voraussetzung für die Heilung seelischer Traumata, für Vergebung, Besinnung auf Werte, privates Glück, Bildung der Kinder, kulturelle Entfaltung – und natürlich für den materiellen Wiederaufbau.

Die Gegenwart rechnet mit einer Illusion aus den 1990ern ab

Und heute? Kühl rechnet die Gegenwart mit der Illusion vom „Ende der Geschichte“ ab und zeigt eine Welt der militärischen Bedrohung. „Sicherheit ist die Mutter der Nachhaltigkeit“ – Voraussetzung für alles, was die Bundeswehr seit jenem 12. November 1955 sichern will.

Aber nach 1990 forderte die Politik eine hohe Friedensdividende. Kasernen schlossen, Bestände – auch die Zahl der Soldaten – schrumpften massiv; Instandhaltung und Munition wurden auf Kante genäht. Schwere Verbände, Flugabwehr, Artillerie, Führungs- und Sanitätsreserven verloren Tiefe.

2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt; Rekrutierung, Ausbildung und Reserve waren neu zu erfinden, während sich der politische Auftrag verlagerte: Krisenreaktion, Stabilisierungs- und Bündniseinsätze vom Balkan bis nach Afghanistan standen im Pflichtenheft. Die Bundeswehr wurde zur „Armee im Einsatz“ – schnell verlegbar, präzise, schlank. Wehrpflicht passte nicht zu diesem Auftrag.

Mit der „Zeitenwende“ kehrt Landes- und Bündnisverteidigung mit Wucht zurück – doch die Ausrüstung ist nicht mehr darauf zugeschnitten: Fähigkeitslücken bei Masse, Luftverteidigung, Munitionsvorräten und Durchhaltefähigkeit. „Wiederbewaffnung 2.0“ heißt: schwere Kräfte regenerieren, Luftverteidigung und Lager füllen, Digitalisierung und Führungsfähigkeit auf NATO-Niveau heben – ohne jedoch die Lehren des Einsatzzeitalters zu vergessen.

Der geostrategische Blick richtet sich auf die Arktis. Denn um den Nordpol werden Partner und Gegner Nachbarn. Die globale Erwärmung vollzieht sich dort weit schneller als anderswo, das Packeis schmilzt. Kürzere Seerouten für benötigte Rohstoffe geraten in den Blick, wecken Begehrlichkeiten. China gehört ins Lagebild, ebenso Akteure, die sich einem Peking-Moskau-Block annähern.

Die Bundeswehr muss auch weit weg wirken können, um abzuschrecken. Ein Schlüsselwort lautet „Software Defined Defense“. Künstliche Intelligenz (KI) soll nicht Maschinen gegen Menschen setzen, sondern Menschen und Maschinen so koppeln, damit Menschen schneller, präziser, verantwortbarer wirken – mit klarer Aufsicht, rechtlichen Leitplanken und menschengerechtem Design. Selbst in die Jahre gekommene Systeme wie der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard werden so schnell und massiv in ihren Fähigkeiten gesteigert. KI wird zum Force Multiplier erster Ordnung – und zur Trennlinie zwischen erstklassigen Streitkräften und bloßen Hilfstruppen.

Wo liegen Sollbruchstellen? Der wahrscheinliche Schauplatz eines NATO-Russland-Konflikts ist Nordosteuropa. Welche militärischen Optionen wird Russland nach seinem Angriffskrieg wiedererlangen – Doktrin, Fähigkeiten, Ziele? Im Zentrum: Was leisten Russland und andere Gegner mit KI? Russische Mathematikkompetenz sollte nicht unterschätzt werden – KI-Algorithmen sind angewandte Mathematik! Und weil Europa einen Abnutzungskrieg kaum durchhält, braucht es Fähigkeiten, um den Aggressor auch jenseits der Front wirksam abzuwehren.

Für Deutschland wird es in Litauen konkret

Litauen ist ein Scharnier Europas: ein NATO-Mitglied an der Schnittstelle zu Kaliningrad (Königsberg) und Belarus – mit Blick auf russische Aufklärungssysteme in den Dünen des Südabschnitts der Kurischen Nehrung. Thomas Mann baute sich im heute litauischen nördlichen Teil der Nehrung einst ein Ferienhaus. Der Suwałki-Korridor ist die verwundbare Nabelschnur zur Allianz.

Wer in Litauen Sicherheit sagt, meint Abschreckung im Schatten eines „gierigen Hegemonen“ im täglichen Abwehrkampf gegen Desinformation, Cyberangriffe und die Instrumentalisierung irregulärer Migration. Wladimir Putin erwähnt Litauen vierzehnmal in den knapp 7.000 Worten seines Essays, der im Juli 2021 seinen Angriffskrieg ankündigt. Denn als erste der Sowjetrepubliken erklärte Litauen 1990 seine Unabhängigkeit.

Seit dem NATO-Gipfel 2023 in Vilnius (Wilna) zieht die Allianz die Linien nach: regionale Verteidigungspläne, Eingreifkräfte, eine Task Force Baltic und das Joint Force Command Brunssum als operatives Rückgrat von Nordnorwegen bis ans Schwarze Meer. Die Ostgrenze der Balten zu Russland und Belarus ist mit 1.400 Kilometern so lang wie einst die innerdeutsche Front – damals stemmte allein die Bundeswehr zwölf Heeresdivisionen, ergänzt durch alliierte Truppen.

Für Deutschland wird es in Litauen konkret: Als „Leuchtturmprojekt der Zeitenwende“ soll eine dauerhaft stationierte Panzerbrigade mit rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten 2027 Einsatzbereitschaft erreichen. „Die Verteidigung von Vilnius ist die Verteidigung Berlins“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz beim Aufstellungsappell im Mai 2025. Und Litauen empfängt die deutschen Soldaten überaus dankbar und mit großem Respekt – kein Automatismus angesichts der Geschichte.

Bewusst nehmen die geschichtsbewussten Litauer das Hoheitszeichen der Bundeswehr auf Fahrzeugen, Uniformen und Fahnen wahr. Denn das schwarze Kreuz mit sich verbreiternden Balkenenden geht auf den Deutschen Orden zurück. „Tannenberg“ gehört zum litauischen Nationalbewusstsein. Vor den Befreiungskriegen nahm der preußische König diese mittelalterliche Tradition auf, als er nach Memel fliehen musste. Kurzzeitig avancierte die heute litauische Hafenstadt Klaipėda zur provisorischen preußischen Hauptstadt.

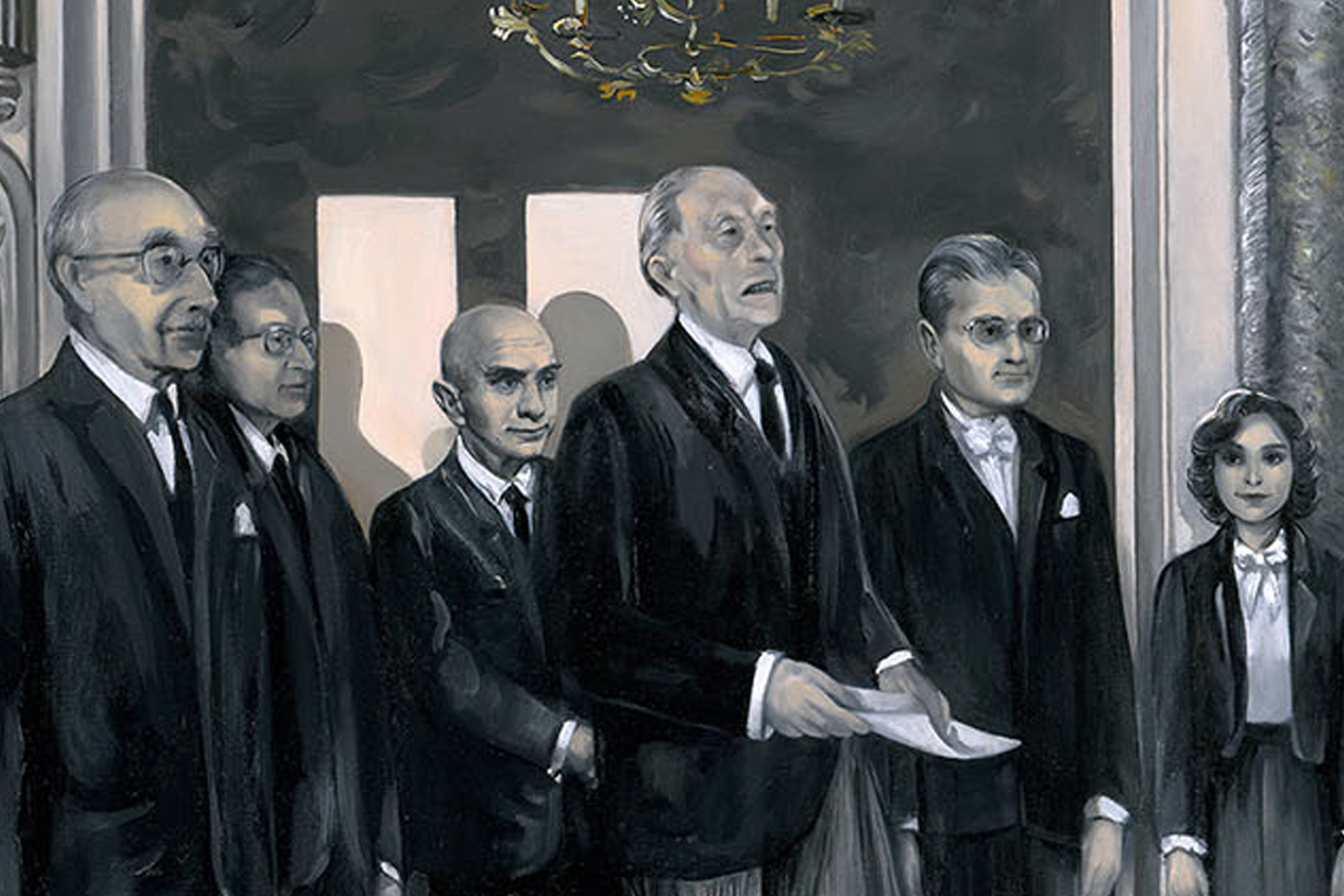

Bundespräsident Theodor Heuss verlieh der Bundeswehr 1956 gerade dieses Hoheitszeichen, um an militärische Traditionen vor 1933 anzuknüpfen. Denn die Wehrmacht hatte das Deutschordenskreuz verworfen. Ein Symbol ist Adenauers Investitur als Ehrenritter im weißen Mantelgewand mit dem Ordenskreuz. 1958 wird sie in Gegenwart kirchlicher und politischer Würdenträger vollzogen, unter ihnen der erste Militärbischof. Am Vortag war Verteidigungsminister Franz Josef Strauß als „Marianer“ aufgenommen worden, ein Grad, der sich vom Marienpatronat des Deutschen Ordens ableitet.

Abschreckung bleibt nur glaubwürdig, wenn das Volk hinter der Bundeswehr steht

Sieben Jahrzehnte später wirkt Deutschland nüchterner – und verletzlicher. Trotz einer parlamentarischen Sperrminorität von Andersdenkenden prägt ein nüchterner Bedrohungsrealismus den Debattenton: Russlands Krieg, Bündnistreue und Anspruch auf europäische Handlungsfähigkeit lassen die „Zeitenwende“ zum Programm werden.

Es geht um das Wie – und vor allem um das „Wie schnell“. Wer entscheidet, wenn Maschinen schneller folgern, als Menschen denken können? Denn die „Wiederbewaffnung 2.0“ umfasst Drohnen und den „Drohnenwall“, den es nach Lage der Dinge im Osten braucht.

Bewaffnete Drohnen sind enttabuisiert und eingeführt. „Souveränität“ ist auch heute ein Thema – nicht (nur) das Politische; das Industrielle, die Lieferketten, Rohstoffe und Innovationen stehen im Zentrum.

Hätte es ein Bundeskanzler heute nicht leichter als Adenauer, der sich Mehrheiten für seine höchst kontrovers diskutierte Politik erst erkämpfen musste? Die gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr ist heute weit größer als 1955. Denn Abschreckung bleibt nur glaubwürdig, wenn die Gesellschaft hinter ihr steht. Ist „bürgernahe Landesverteidigung“ eine Errungenschaft, ergibt sich Wehrpflicht als Konsequenz. Aber wie steht es um ihre Akzeptanz bei denen, die sie betrifft?

Zwischen „Wehrhaftigkeit“ als „gesamtstaatlicher und gesamtgesellschaftlicher Aufgabe“ und „Kriegstüchtigkeit“ der Bundeswehr als „Kerninstrument unserer Wehrhaftigkeit“ verläuft eine Konfliktlinie. Wie bewaffnet sich ein demokratischer Staat in der Logik des Digitalen, ohne eine Technokratie zu werden? In der gedämpften Nüchternheit von 1955 lag ein moralischer Neuanfang.

Heute liegt ein Neuanfang im Versuch, Künstliche Intelligenz in der Wehrtechnik so zu gestalten, dass sie verantwortlich handelnde Politik nicht überschreibt und zugleich den Verteidigungsauftrag im Bündnis wirksam erfüllen hilft. Nur Maschinen, Drohnen in der Luft, zu Lande, zur See, unter Wasser, lassen sich massenhaft produzieren.

Deutschland werde „alle seine Kräfte darauf verwenden, dass die menschliche Freiheit und die menschliche Würde erhalten bleiben“, hatte Adenauer anlässlich des westdeutschen NATO-Beitritts unterstrichen. Denn die Nordatlantikorganisation sei eine Gemeinschaft freier Nationen, „die ihre Entschlossenheit bekundet haben, das gemeinsame Erbe der abendländischen Kultur, die persönliche Freiheit und die Herrschaft des Rechts zu verteidigen“.

Auch hochautomatisierte Waffen müssen verantwortet sein

Von Baudissin formulierte Konsequenzen: „Das aufs höchste technisierte Gefecht verlangt, dass die Verantwortung an sehr vielen unteren Stellen gesehen und getragen wird“. Daher müsse alles getan werden, „um den Menschen vor Situationen zu stellen, die seine Verantwortung herausfordern und ihn die Folgen von Tun und Unterlassen erleben lassen“. Nicht nur im Grundgesetz ist „Verantwortung“ das dritte Wort; Adenauer schärfte es der jungen Bundeswehr bei seinem ersten Besuch ein: Die fortschreitende Technisierung in einer modernen Armee kenne keine „Unterschiede im Grad der persönlichen Verantwortung“.

Verantwortbarkeit ist fundamentaler als die Forderung der unmittelbaren Einbindung des Menschen. Denn auch Automation, sogar Hochautomation in Waffen, muss verantwortet sein, wenn Reaktionszeiten für Menschen zu kurz oder Datenströme zu groß werden. Heutige Wehrtechnik muss „Verantwortbarkeit“ in technische Gestaltungsprinzipien übersetzen: das unbedingt Einzuhaltende – Völkerrecht oder Einsatzregeln; das im Einsatz zu Erreichende; denn auch der Einsatzerfolg ist ein moralisches Gut; schließlich soldatische Tugenden.

Als Leitbild verknüpft der „Staatsbürger in Uniform“ derartige Tugenden mit der Vorstellung einer verantwortungsbewussten, freien Person und gewährleistet menschliche Würde. Über das Unbedingte und den Einsatzerfolg ist viel nachgedacht worden. Wie aber kann sich Tugendlehre im technischen Design auswirken?

Clausewitz: Verantwortliches Handeln erfordert Mut

„Innere Führung“ lässt sich als Erziehung zur Klugheit deuten, zur Fähigkeit, Realitäten auch im „Nebel des Krieges“ als solche wahrzunehmen und auftragsgemäß zu berücksichtigen. Künstliche Intelligenz, die aus Massendaten Lagebilder gewinnt und über Grenzen so produzierten Wissens informiert, unterstützt kluges Handeln. Maschinelle Assistenz, die den rechtlichen Einsatzrahmen präsent hält, wäre hier anzusiedeln.

Für den preußischen Militärphilosophen Carl von Clausewitz erfordert verantwortliches Handeln Mut. Sie kennzeichnet die Bereitschaft, bei der Erfüllung des Auftrags Verwundungen hinzunehmen und Rechenschaft abzulegen, ist also auf Hindernisse gerichtet, die dem klug und gerecht zu Erreichenden entgegenstehen. Er spricht vom „Mut gegen die Verantwortlichkeit, sei es vor dem Richterstuhl irgendeiner äußeren Macht, oder der inneren, nämlich des Gewissens“. Mäßigung im Kampf bedeutet, „Ordnung in sich selbst verwirklichen“. Auch hier ist maschinelle Assistenz denkbar, etwa durch Erfassung von emotionalem Stress, um Automatisierungsgrade anzupassen.

Am 12. November 1955 stand die Legitimation der Bundeswehr durch Grundgesetz, Politik und Parlament an erster Stelle. Aber auch heute braucht Landes- und Bündnisverteidigung klare, öffentlich debattierte Einsatzgrundsätze: menschliche Letztverantwortung, Transparenzpflichten, Nachprüfbarkeit von Entscheidungen, robuste Aufsicht, bevor Waffen wirken. Damals wurde „bewaffnete Zurückhaltung“ erklärt. Heute muss erklärt werden, warum „digital bewaffnete Fähigkeiten“ notwendig sind, um „das gemeinsame Erbe der abendländischen Kultur, die persönliche Freiheit und die Herrschaft des Rechts zu verteidigen“.

Acht Jahre später, am 12. Oktober 1963, verabschiedete sich Adenauer von der Bundeswehr, die auf 450.000 Mann aufgewachsen war:

„Ich bin der festen Überzeugung, Soldaten, wenn wir nicht unsere Streitmacht geschaffen hätten, hätten wir Freiheit und Frieden schon lange verloren. So haben Sie, Soldaten, durch die Arbeit, die Sie geleistet haben, in Wahrheit dem deutschen Volke den Frieden geschenkt und erhalten.“

Stärke ermöglicht Frieden – das war am 12. November ein tatsächlich eingelöstes Verspechen. Es muss auch heute eingelöst bleiben.

Kommentare

Das eigene Land verteidigen ist OK und manchmal auch nötig, ja. Das nennt man dann Verteidigungsfähigkeit!

Kriegstüchtigkeit hingegen ist hier nicht erwünscht mit unserer Geschichte. Es gibt keinen Grund, dass auch nur ein Soldat unsere Grenze überschreitet. Es gibt auch keinen Grund uns in irgendwelche Konflikte im Ausland einzumischen. Wir haben hinreichend ungelöste Probleme im eigenen Land. Lasst uns diese lösen.

@Alter Mann Von Europa haben Sie schon mal was gehört? Oder von Verbündeten? Oder von Bündnisfähigkeit? Die Diskussion um "Kriegstüchtigkeit" halte ich für überflüssig. Eine Armee muss immer kriegstüchtig sein, sonst ist es keine.

Und wenn Sie sagen, kein Soldat solle die eigene Landesgrenze überschreiten, dann übersehen Sie einen logischen Schritt: Dann nämlich wird das eigene Land zum Schlachtfeld. Wenn Sie aber den herannahenden Feind schon früher abfangen können, sollten Sie das doch tun, nicht?

Vor 44 Jahren friedensbewegter, blauäugiger, jugendlicher Kriegsdienstverweigerer, seit 41 Jahren vom Zivildienst freigestellter, ehrenamtlicher Helfer im Zivilschutz, sehe ich die "Wiederbewaffnung 2.0" und die Rückkehr der Bundeswehr zu einer schlagkräftigen Armee - was seit Gorbatschow überflüssig schien - als unbedingt notwendig an; idealerweise im Rahmen eines gesellschaftlichen Pflichtdienstes für Männer und Frauen.

Einem Aggressor wie derzeit Putin, kann man, wie die Ukraine, die EU und speziell Deutschland mit seinen östlichen Verbündeten schmerzhaft lernen mussten, nicht ausschließlich mit Diplomatie entgegentreten. Hier sind die Kriegsfähigkeit und klarer, deutlich erkennbarer Verteidigungswille 'alternativlos'.

@Georg Herberg "Alternativlos"? Im Ernst?!!

War es nicht gerade Frau "Alternativlos", die uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt stehen? Und immer noch glaubt, alles besser zu wissen ...

Verlotterte militärische Ausstattung, Gasspeicher an Gazprom verkauft, Digitalwüste, hoher CO2-Ausstoß durch übereilten Atomausstieg, unkontrollierte Einwanderung aus archaischen, frauenfeindlichen, antisemitischen Ländern, usw. ... 😢

Darf man auch erfahren, bei welcher Einheit und in welcher Funktion der Autor als Soldat gedient hat?

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass Adenauer selbst nie als Soldat gedient hat. Und der "Marianer" Franz Josef Strauß hat seine Hochzeit gefeiert, kurz nachdem 15 Wehrpflichtige elendig und völlig unnötig in der Iller ersoffen waren und noch nicht einmal alle Leichen geborgen waren.

Heute ist es kaum besser: Wer der Bundestagsabgeordneten, die letztlich über den Einsatz unserer Armee entscheiden, hat selbst militärisch gedient? Eine Minderheit! Und wie viele haben "Soldaten sind Mörder" geschrien oder damit feixend sympathisch?

Und wieso gibt es in der Politik und bei der Bundeswehr Frauenquoten, als Wehrpflichtige will man aber nur junge Männer? Braucht man sie am Ende doch wieder nur als Kanonenfutter?

Mich erinnert das alles an das berühmte Zitat von Erich Maria Remarque: „Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen“.

Auch Erich Maria Remarque war katholisch ...

P.S.: Ich habe 15 Monate Grundwehrdienst geleistet und von Innerer Führung leider so gut wie nichts gemerkt ...

Was spielt das für eine Rolle? Das ist so wie wenn Sie sagen würden "Nur Frauen dürfen über Abtreibung diskutieren".

Hier geht es auch nicht um Kriegstreiberei, sondern um Verteidigungsfähigkeit, bei der Deutschland leider einen riesengroßen Nachholbedarf hat, weil seit den 1990ern nur noch abgerüstet wurde.

Als Pazifist wird mir speiübel!

Wer das verstehen möchte, ist eingeladen, meinen Blog zu besuchen, wo ich gerade heute erst ganz aktuell etwas dazu biete.

Den 12. November 1955 in Bonn werde ich nie vergessen: Ein paar Monate vorher war ich gerade 21 Jahre alt geworden, und meine Heimatzeitung, die Bayerische Rundschau in Kulmbach, für die ich schon als Gymnasiast und rasender Reporter tätig war, schickte mich mit einem Eisenbahn-Ticket in die Bundeshauptstadt. Mein Vater, der als Kammerdiener in alten Adelshäusern tätig und mit dem Hitler-Attentäter Oberst Graf Stauffenberg und seiner Gattin, Baronin Nina von Lerchenfeld, (Cousine des ersten Arbeitgebers meines alten Herrn in unserer oberfränkischen Heimat) trotz des erheblichen Standesunterschiedes befreundet war, hatte zunächst große Bedenken. Als gesellschaftskritischer Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor zahlreicher Sachbücher zu Themen aus den Bereichen Medizin, Natur und Umwelt, muss ich heute erneut ein tiefgespaltenes Deutschland im Hinblick auf seine Bundeswehr erleben. Das geht so weit, dass zumindest die letzte (Ampel-)Bundesregierung aus Rücksicht auf den Gewaltherrscher im Kreml (man wolle ihn nicht provozieren) und angeblich auf die 80 Millionen Bundesbürger (man wolle sie nicht in Panik versetzen) sowohl unseren Soldatinnen und Soldaten wie auch ihrer gesamten Bevölkerung das im Falle einer nuklearen Katastrophe einzige wirksame Medikament vorenthält. Das Medikament, das vor Jahrzehnten in Deutschland entwickelt, hergestellt und behördlich zugelassen und zudem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als unverzichtbares Notfallmittel gegen radioaktives Cäsium gelistet ist, und das vielen hundert Menschen in Tschernobyl (1986), im brasilianischen Goiania (1987) und im japanischen Fukushima (2011) das Leben gerettet hat, und zudem von zahlreichen Staaten wie Frankreich, USA, Japan und Brasilien seit Jahren bevorratet wird - Deutschland wird es gezielt vorenthalten. Stattdessen werden für den Fall der Fälle an einigen Dutzend zentralen Stellen 189,5 Millionen hochdosierte Jod-Tabletten gelagert und die Bundeswehr mit einer ABC-Maske angeblich vor der tödlichen nuklearen Strahlung geschützt. Die deutschen Bundesämter für Strahlenschutz (BfS) und für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-Hilfe (BBK) warnen indessen vergeblich, dass weder die Bundesbürger noch unsere Bundeswehr mit diesen Mitteln im Falle einer atomaren Katastrophe geschützt sind. Ich habe zu diesem Jahrhundertskandal soeben ein brisantes Buch veröffentlicht, das ich der Redaktion von Corrigenda per E-Mail übermitteln möchte.- Viele Grüße, Ihr Kurt. G. Blüchel.

@Kurt G. Blüchel Sehr geehrter Herr Blüchel, senden Sie uns gern eine E-Mail an [email protected].

Vielen Dank und beste Grüße

Lukas Steinwandter