Mit Hirtenstab und Youtube-Channel für die Wirklichkeit Gottes

Auf der Tafel gegenüber dem Grab Kardinal von Galens im St.-Paulus-Dom zu Münster steht: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Ein Wort, das rund um die Verleihung des Pieper-Preises an den US-amerikanischen Bischof Robert Barron einen besonderen Klang hatte und ungebrochene Aktualität besitzt … Ein Blick auf die Geschehnisse rund um die Münsteraner Preisverleihung macht dies deutlich.

Zunächst zu Bischof Robert Barron. Er versteht sich ausdrücklich als Erbe von Erzbischof Fulton J. Sheen, der in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts via Radio und Fernsehen verkündigt hatte. Barron, seit 2022 Bischof des Bistums Winona-Rochester im Bundesstaat Minnesota, machte sein Doktorat am Institut Catholique in Paris und spricht mehrere Fremdsprachen, darunter Deutsch.

„Word on fire“ heißt sein im Jahr 2000 gegründetes Verkündigungsprojekt; Barron hat damit mehr als zwei Millionen Follower auf Youtube. Er veröffentlichte mehr als 30 Bücher, seine wöchentlichen Predigten zum Sonntagsevangelium sind legendär, beachtenswert seine monatlichen Talks. Er führt mit mittlerweile mehr als 80 Mitarbeitern einen Verlag, in dem auch die Zeitschrift Word on fire erscheint.

„… dass ich ohne ihn nicht katholisch geworden wäre“

Auch in Münster hörte man es von jungen Teilnehmern immer wieder: „Ich muss ihm sagen, dass ich mich ohne ihn nicht hätte taufen lassen /… dass ich ohne ihn nicht katholisch geworden wäre.“ „Inhaltkonservativ und medienprogressiv“ brachte Pater Karl Wallner OCist, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Österreich, in einem mitreißenden Vortrag den „Medienthomismus“ Barrons auf den Punkt. Robert Barron zeigt, was Mission bewirken kann, die weder verstaubt noch schüchtern ist, sondern mit professionellen Mitteln arbeitet und ausdrücklich (und inspiriert von Hans Urs von Balthasar) bei der Transzendentalie der Schönheit ansetzt.

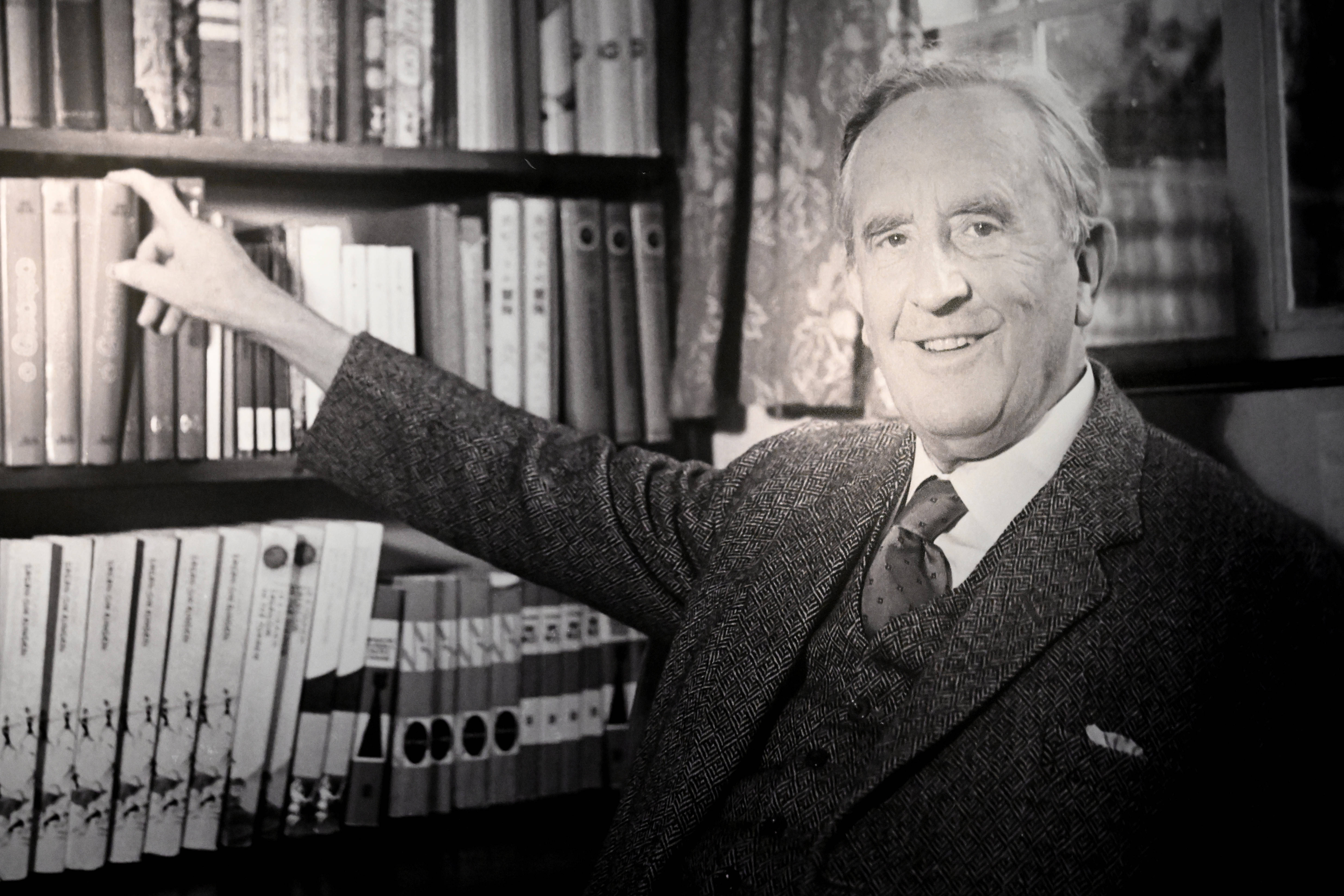

Die spannende Präsentation des neu erschienenen Briefwechsels von Josef Pieper und Hans Urs von Balthasar (Johannes-Verlag, 2025) durch Berthold Wald (Josef-Pieper-Stiftung) griff somit elegant eine weitere, für Barron prägende Gestalt auf, die auch mit Josef Pieper in Verbindung stand. Was Josef Pieper betrifft, so begann Barron schon mit 15 Jahren seine Werke zu lesen und gab ihn später seinen Studenten zur Lektüre, weil er der Ansicht war, Pieper sei der beste Einstiegsautor zu Thomas von Aquin.

Barron schwärmt vor allem auch für Pieper als großartigen Stilisten, der ohne akademischen Fachjargon auskomme und einer der verständlichsten Autoren des 20. Jahrhunderts sei. „Ich versuche, ihn nachzuahmen!“, meinte der Bischof in einem aus Anlass der Preisverleihung geführten Interview mit K-TV und kennzeichnete Josef Pieper damit als Inspiration der Klarheit und Zugänglichkeit, die auch sein Wirken auszeichnet.

Mainstream- und Bistumsmedien mussten draußen bleiben

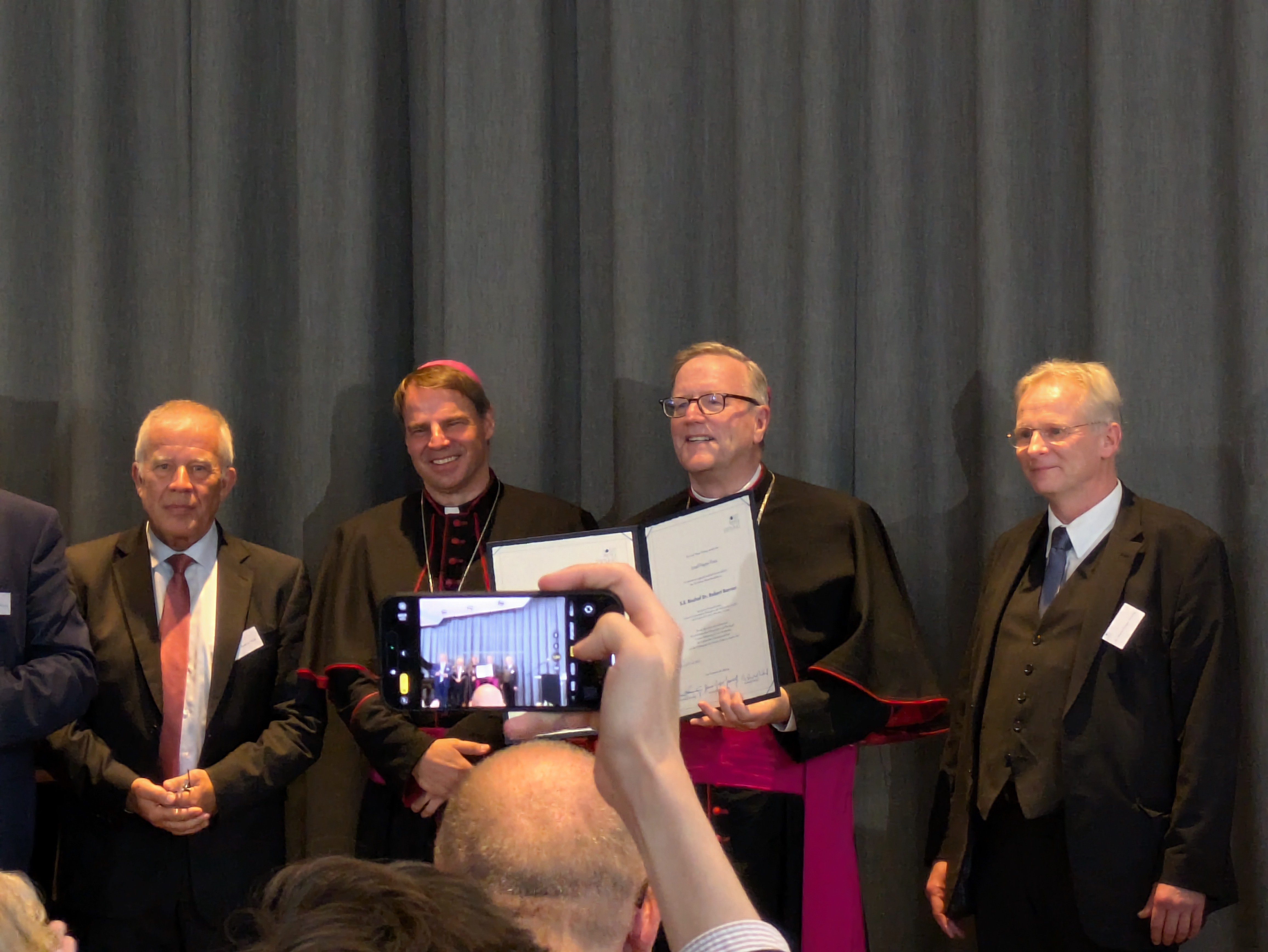

Das samstägliche Symposium am Vortag der Preisverleihung am letzten Juli-Wochenende in Münster: Es war ein Höhepunkt an akademischer Exzellenz und inhaltlicher Substanz. Hans-Gregor Nissing und Berthold Wald von der Josef-Pieper-Stiftung hatten es geschafft, trotz aller Spannungen im Vorfeld und der parallelen Proteste eine würdige Atmosphäre der Entspanntheit und Freude im Franz-Hitze-Haus der Katholischen Akademie herzustellen. Abgesehen von der Teilnahme in Präsenz gab es dank K-TV die Möglichkeit, die Tagung und die Preisverleihung im Priesterseminar Borromaeum vollumfänglich in Bild und Ton mitzuerleben (via Youtube nach wie vor möglich).

Dass man sich nach den Erfahrungen im Vorfeld auf Medien wie Die Tagespost verließ, von denen eine gewisse Weite des Blicks und ein grundsätzliches Wohlwollen der Veranstaltung gegenüber zu erwarten war, ist nicht weiter verwunderlich. Auch wenn Communio-Redakteur Benjamin Leven, der den nicht oder schlecht argumentierten Einspruch gegen Bischof Barron kritisierte, anmerkte: „Nicht gut beraten waren die Veranstalter indes mit ihrer Entscheidung, Journalisten des Westdeutschen Rundfunks, der Deutschen Presseagentur und der Bistumszeitung ‘Kirche+Leben’ nicht zuzulassen.“

Doch findet nicht eine systematische Umkehr von Aktion und Reaktion statt, wenn die Bistumszeitung Kirche+Leben, die wochenlang die ablehnenden und kritischen Stimmen gegen die Preisverleihung priorisiert hatte, dann sehr sensibel darauf reagiert, wenn Bischof Barron – übrigens im Nebensatz – die Kritik der Münsteraner Theologen zurückwies? Dass er davor mit Schlagwörtern wie „umstritten“, „Ausgrenzung“ „rechter Katholizismus“, „Rechtskatholizismus“, „rechte katholische Netzwerke“, „Nähe zu Trump“ etc. a priori sehr einseitig geframt wurde, war aber offenbar für das Bistumsblatt kein Problem.

Vorwurf der „Diskurskontrolle“ fällt auf Absender zurück

Auch die nachträgliche Kritik von Akademiedirektor Johannes Sabel an der Josef-Pieper-Stiftung, wiederum verbreitet über die Münsteraner Bistumszeitung Kirche+Leben, erstaunt: „Der Eindruck verfestige sich, dass es der Stiftung ‘um Diskurskontrolle geht’“, gab das Blatt den Direktor wieder. Sabel habe angekündigt, „solche Reglementierungen“ dürften in seinem Haus künftig „auch für Gasttagungen nicht mehr vorkommen“. Man kann rätseln, was das nun genau bedeutet: Muss im Franz-Hitze-Haus künftig der Tagungsaufbau beziehungsweise die inhaltliche Formatierung seitens zahlender Mieter vorgelegt werden, damit eine eventuelle „Diskurskontrolle“ ihrerseits von der Akademieleitung kontrolliert und zensiert werden kann?

Übrigens sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Teilnehmer am Symposium im Franz-Hitze-Haus durchaus Gegenspannung aushielten, da es im Foyer und im Gang zum Tagungssaal parallel eine Ausstellung des kampagnenerfahrenen Homosexuellenlobby-Vereins „Out In Church“ gab, die selbstverständlich ohne Weiteres toleriert wurde. Unbekannte, gegen die es mittlerweile auch Anzeigen gibt, griffen hingegen zu drastischen Mitteln, um den Protest gegen Bischof Barron auszudrücken und besprühten die Außenmauern des Tagungshauses mit unflätigen Sprüchen.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Auch das Portal und der Seiteneingang der Überwasserkirche, wo einst das Requiem für Josef Pieper gefeiert worden war und nun ein Festgottesdienst stattfand, wurden rosafarben beschmiert – wovon sich die Teilnehmer der „Mahnwache“ distanzierten.

„Kein Applaus für Ausgrenzung!“ war das permanent skandierte Anliegen der ca. 40 Vertreter von BDKJ, „Homosexuelle und Kirche“, Katholischer Frauengemeinschaft Deutschlands sowie des Kreisverbands Münster von Bündnis 90/Die Grünen.

Reflexhafte Kritik ohne Substanz

Es gab also die, die Bischof Barron ehrten und jene, die gegen die Ehrung protestierten. Und es war nicht schwer zu unterscheiden, wo Freude und Hoffnung zu orten war und wo Verbitterung. Das „Nein“, die Ablehnung, macht zwar konkret und vor allem medial Wirbel, hat aber keine inhaltliche Substanz. Bedenklich stimmt das niedrige Niveau der Kritik, denn man hatte den Eindruck, dass alles, was man an Verdachtsnarrativen mit Barron assoziieren konnte, einfach reflexartig hervorgeholt, gut durchgeschüttelt, rhetorisch aufgeplustert und, nur lose mit der entsprechenden Realität verknüpft, als Faktum verkündet wurde – denn es ist aktuell offenbar ein dominanter Selbstbefehl, sich „gegen Trump“ positionieren zu müssen.

Ein schneller Exkurs zum speziellen Reflex „Barron & Trump“, der ausführlich aktiviert wurde: Nicht die Kirche definiert ihre Nähe zu dieser oder jener Politik, sondern die Politik bestimmt ihre Nähe oder Ferne zur Kirche. Denn die Kirche ist auf Petrus, dem Felsen erbaut, und dies garantiert Kontinuität und Stabilität, während Politik ein Verhandlungs- und Tagesgeschäft ist. Daher wäre es schon im Ansatz korrekter, nach Trumps Nähe oder Ferne zu Positionen der Kirche zu fragen, als einen Kirchenvertreter wegen einer vorgeblichen Nähe zum amerikanischen Präsidenten anzugehen.

Im Übrigen ist es traurig, dass es genügt, die Lehre der Kirche sympathisch und authentisch zu verkünden, um ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten – vor allem innerhalb der Kirche. Vielleicht weil man das Verkünden nicht will? Oder weil man die Lehre der Kirche nicht (mehr) will?

Gerl-Falkovitz unterstreicht normative Bedeutung menschlicher Geschlechtlichkeit

Man kann die Lage auch so trocken konstatieren, wie Bischof Stefan Oster es mit einem Seitenblick auf die Proteste tat: Wenn Menschen versuchten, Bischof Barron „reflexartig als rechts oder als Anhänger Trumps zu diffamieren“, sage diese Einordnung mehr über die urteilende Person und über das „System Kirche“ als über die beurteilte Person aus. Viele Gläubige hätten lehramtlich verbindliche Positionen „weitgehend hinter sich gelassen“, so der Befund des Passauer Hirten, der mit einer sensationellen Laudatio (zwischen Min. 12.30 bis Min. 55.40) die eigentliche Preisverleihung eröffnete.

Gerade der Blick auf die Ereignisse rund um „seinen Preis“ zeigen, dass eine Auseinandersetzung mit Josef Piepers Werken heute wichtiger ist denn je: Die Konstruktionsthese beherrsche das Feld, diagnostizierte Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz in ihrem fulminanten Samstagsvortrag und verteidigte demgegenüber einmal mehr die „normative Bedeutung menschlicher Geschlechtlichkeit“. Ja, lesen wir Pieper, wenn wir einen unvoreingenommenen Blick auf die Wirklichkeit, wie sie uns gegeben ist, wieder erlernen möchten und das vernehmende Hören auf das, was ist.

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ steht auf der Tafel gegenüber dem Grab Kardinal von Galens im St.-Paulus-Dom zu Münster …

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Interessante Perspektive auf die Situation der Kirche in Deutschland. Danke für diese Analyse!

Bischof Barrons Videos spielten eine nicht unwesentliche Rolle in meiner Konversionsgeschichte. Und offensichtlich bin ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist.

Dass er von den Grünen und BD"K"J geschmäht wird, zeigt nur, wie weit abgedriftet diese inzwischen sind.

Vielen Dank für die klare Darstellung des Handelns unserer Kirche, der Rolle der Medien und des Verhältnisses zwischen Kirche und Politik. Schon eine einzige Preisverleihung zeigt, wie einzelne Akteure denken und agieren. Wie wir Menschen in unserer Gesellschaft behandeln, spiegelt letztlich den Zustand unserer gesamten Gemeinschaft wider.

Die erwähnte Lobbyistentruppe, die sich in der Kirche vor allem selbst verkündet und deshalb gerne auf sich aufmerksam macht, versprüht mittlerweile schon eine gewisse altbackene Tragikkomik. Es ist schon rührend, wie sie sich an die Kirche klammern, wo die Post für ihre Ziele längst woanders abgeht. Der "Transhumanismus" wird doch bei den wirklich Progressiven nicht mehr wie in alten Zeiten in der "Spiritualität" versucht, die Veränderung des mindsets geht heute doch über Computer und technologischen Fortschritt. Das Bewusstsein soll hochgeladen werden, weg von der Materie, oder die Auserwählten fliegen komplett zum Mars (bloß nicht zur Venus ;-)), nur weg von dem ihrer Ansicht nach "fiesen Sch...planeten", den man ausgeplündert und geschändet hat und wo man sich deshalb schnellstens vom Acker machen will, bevor einen die eigenen Taten einholen. Apokalyptiker ohne Erlösungshoffnung aber mit Fluchtplänen