Katholisch, intelligent und liberal?

Der Fuldaer Erzbischof Johannes Dyba (1929‒2000) war ein mutiger und rechtgläubiger Oberhirte, der auch Chesterton-Qualitäten hatte: Er konnte prägnant sagen, was es bedeutet, katholisch zu sein. Zum Phänomen der Grünen Partei, die schon zu seinen Lebzeiten schizophren war, weil sie zwar Froschlaiche schützen wollte, aber gleichzeitig für die Legalisierung der Abtreibung von ungeborenen Menschen eintrat, meinte Dyba: Man kann nicht drei Dinge auf einmal sein: katholisch, grün und intelligent. Entweder ist man intelligent und grün. Dann ist man nicht katholisch. Oder man ist katholisch und intelligent. Dann ist man nicht grün. Oder man ist katholisch und grün. Dann ist man nicht intelligent.

Eine Frage, die Gläubige heute beschäftigt, lautet ähnlich: Kann man katholisch, liberal und intelligent sein? Die Antwort darauf ist kompliziert. Denn „liberal“ war und ist ein vieldeutiger Begriff. Von vorneherein sei hier festgehalten: Es geht im Folgenden um den politischen Liberalismus, nicht um so genannte „liberale Katholiken“, die Teile der kirchlichen Lehre ablehnen sowie bekämpfen und sich damit aus der Kirche verabschieden. „Liberal“ meint hier auch nicht „links“, wie der Begriff im angelsächsischen Raum oft verwendet wird.

Geschichtlich betrachtet, haben sich Katholischsein und politischer Liberalismus nicht vertragen. Pius IX. (1846‒1878) hat Letzteren scharf verurteilt. Und führende Vertreter des Liberalismus des 19. Jahrhunderts wie etwa John Stuart Mill (1806‒1873) haben kein gutes Haar am Christentum und an der katholischen Kirche gelassen. Politisch schenkte man sich im 19. Jahrhundert in vielen Ländern nichts.

Die Untaten im Namen der Freiheit

Bei diesen Konflikten stellt sich allerdings die Frage, was zuerst war: das Huhn oder das Ei? Denn man darf nicht vergessen, dass die adlige katholische Kirchenhierarchie vor der Französischen Revolution mit der Aristokratie paktierte und die geistigen Vorläufer des Liberalismus zu zensieren half. Nicht wenige Aufklärer wurden verbannt, andere landeten im Gefängnis oder mussten im Untergrund wirken.

Die Subversion, mit der sie zurückschlugen, ist am Beispiel der Enzyklopädie Diderots zu erkennen. Er musste seinen Zensoren rechtgläubige Artikel über die katholische Glaubenslehre vorlegen. Den Artikel über die Menschenfresser (Anthropophages) versah jedoch dessen Verfasser Edme-François Mallet – übrigens ein Priester – mit dem Querverweis „siehe: Eucharistie, Kommunion, Altar“.

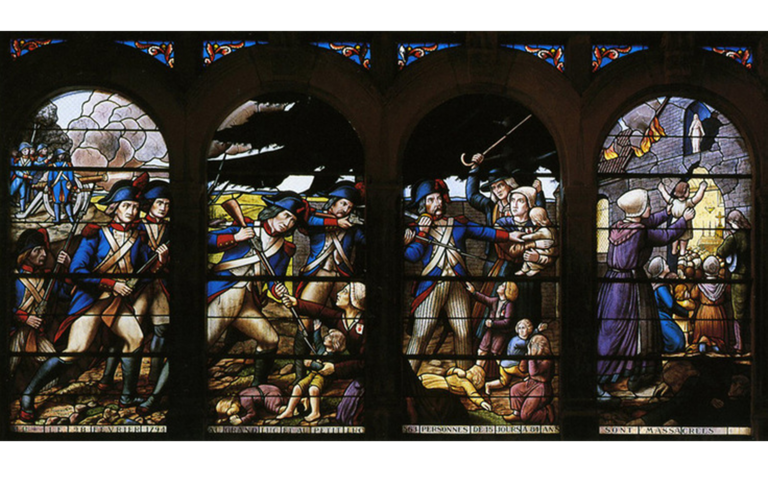

Aber die Französische Revolution hat viele Priester getötet und in der Vendée ein Massaker angerichtet. Zudem hat sie die Kirche zerstören wollen, wird eingewandt. In der Tat entlud sich in der Revolution eine gewaltige Wut über die machtbewusste Aristokratie und die mit ihr verbündete blaublütige Kirchenhierarchie. Viele Unschuldige mussten ihr Leben lassen. Wer einmal in Les Lucs-sur-Boulogne in der Vendée war, kann erahnen, was im ganzen Land geschehen ist. Allein in diesem Dorf haben revolutionäre Truppen rund tausend Menschen ermordet – Zivilisten, Frauen und Kinder.

› Lesen Sie auch: Über die Werte des Liberalismus

Der deutsch-amerikanische Forscher Ulrich L. Lehner spricht bezüglich der revolutionären Gräueltaten von Völkermord. Tausende von Priestern und Ordensleuten wurden in jenen Jahren Opfer des Hasses der Revolutionäre. Stellvertretend seien die 16 Karmelitinnen von Compiègne erwähnt. Sie wurden 1794 in Paris guillotiniert, weil sie sich weigerten, ihre Ordensgelübde zu verraten. Die Kirche selbst wurde enteignet. Diese im Namen der Freiheit und der Vernunft begangenen Untaten besudelten das Ansehen der Aufklärung sowie der Französischen Revolution und trugen wiederum wesentlich zur kirchlichen Ablehnung der Grundrechte, der Demokratie und des Liberalismus im 19. Jahrhundert bei.

Die Könige zensierten den Papst und wählten Bischöfe aus

Die vorrevolutionäre Kirche war Opfer und Täter zugleich. Kann sie heute als Vorbild dienen? Einige Beispiele zeigen, warum das, trotz allem, was dann in der Revolution geschehen ist, nicht der Fall sein kann. Vor der Französischen Revolution besetzten 27 Adelsfamilien 90 Prozent der 136 Bischofssitze. Sicher gab es auch vorbildliche Prälaten. Aber viele gingen weltlichen Geschäften nach.

Denn sie wurden nicht aus Eignung und Neigung Priester sowie dann Äbte und Bischöfe, sondern aus dynastischen Gründen, als nachgeborene Söhne derer, die im Staat den Ton angaben. Als solche koalierten sie mit dem Staat, auch gegen den Papst. Dieser hatte vor der Revolution in Frankreich so gut wie nichts zu sagen. Denn die Könige bestimmten, wer Bischof wird. Und sie zensierten den Papst, dessen Anordnungen nur mit ihrem Placet veröffentlicht werden durften.

Die Französische Revolution kam im Übrigen nicht zuletzt deshalb ins Rollen, weil der erste Stand, der Klerus, gespalten war. Die Mehrheit bildeten die dem Bürger- und Bauerntum entstammenden Pfarrer. Aus tiefer Abneigung gegen die oft arroganten adligen Bischöfe liefen die Priester anlässlich der Generalstände von 1789 zum dritten Stand über, zu den Volksvertretern. Dadurch brach das Ständesystem des Ancien Régime zusammen.

Die französische Kirche war ein politisches Werkzeug

Aber Frankreich war doch ein katholischer Staat, in dem die Könige die Kirche geschützt haben, wendet man ein. Ja, sie schützten die Kirche. Aber sie taten es auch dadurch, dass sie die Kirche zu ihrem Erfüllungsgehilfen erniedrigten. Und sie taten es auch dadurch, dass sie die Hugenotten blutig bekämpften, viele von ihnen töteten und Hunderttausende vertrieben. Auch dafür wurde dem König und der Kirche in der Revolution die Rechnung präsentiert. Der Hintergrund dieser Verfolgungen war das Abrücken von der biblischen Botschaft. Denn über das erste Jahrtausend hinaus hatte das Gleichnis Jesu gegolten, man solle Unkraut und Weizen wachsen lassen und dem Herrn der Ernte am Schluss das Urteil überlassen (Mt 13,24‒30).

Wie der Münsteraner Kirchenhistoriker Arnold Angenendt überzeugend darlegt, entwickelte sich dagegen im Mittelalter die ungeduldige These, der Irrtum habe kein Recht auf Existenz. Dadurch lieferte das Christentum Argumente für die Anwendung von Gewalt. Der Staat nahm das gern an. Denn ihm ging es um das Prinzip „une foi, une loi, un roi“ – ein Glaube, ein Gesetz, ein König. Die Hugenotten bedrohten nicht nur die Einheit der Staatsreligion. Vielmehr wurde ihr individualistischer Glaube auch als subversiv betrachtet, was die Monarchie betraf.

Der Gallikanismus, die Allianz von Thron und Altar, war deshalb ein Werkzeug politischer Herrschaft, um Letztere auch religiös abzusichern. Und nur zur Erinnerung: Der allerchristlichste König, der Sonnenkönig Ludwig XIV. (1638‒1715), hatte mit fünf Frauen mindestens 16 illegitime Kinder. Ludwig XV. (1710‒1774) brachte es auf über zwanzig illegitime Kinder, die er mit fast ebenso vielen Frauen zeugte. Dagegen ist zum Beispiel der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seinen fünf Ehen ein blutiger Anfänger.

Auch Napoleon knechtete die Kirche

Es war Napoleon, der mit Papst Pius VII. (1800‒1823) das kirchliche Chaos, das durch die Französische Revolution entstanden war, mittels des Konkordats von 1801 sanierte. Aber auch der Korse knechtete die Kirche. Als er weg war und die Brüder des hingerichteten Ludwig XVI. ab 1814 an die Macht kamen (Ludwig XVIII. und Karl X.), versuchten sie, das Ancien Régime wieder zu beleben. Aber das misslang kläglich. Die Kirchenhierarchie hatte nichts aus der vorrevolutionären Zeit gelernt. So geriet die Kirche im 19. Jahrhundert zusehends an den Rand von Staat und Gesellschaft. 1905 schließlich setzte eine liberal-freimaurerisch-sozialistische Allianz die Trennung von Staat und Kirche durch. Das Konkordat von 1801 wurde aufgehoben.

Zum ersten Mal in der Geschichte konnte nun der Papst in Frankreich frei Bischöfe ernennen. Und die bedrängten französischen Katholiken erkannten nach Jahrhunderten ihren Anker wieder im Papsttum. Mit anderen Worten: Befreit und romtreu gemacht wurde die Kirche in Frankreich von ihren Erzfeinden: den Liberalen und Freimaurern. Natürlich taten Letztere dies gegen ihren Willen, denn sie wollten die Kirche vernichten, nicht befreien. Gleichwohl erlangte die Kirche auf diese Weise eine Freiheit, die ihr die „allerchristlichsten Könige“ seit Jahrhunderten verweigert hatten.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Wenn man sich diese teilweise widersprüchliche und paradoxe Vergangenheit vor Augen führt, muss man sagen: Es gibt wenig Grund zur Nostalgie. Aber es ist genauso klar: Was in den vergangenen Jahrzehnten durch bestimmte Spielarten von Liberalismus entstanden ist, schlägt dem christlichen Glauben auch brutal ins Gesicht. Niemand wird das leugnen können. Die Abtreibung als Menschenrecht, Euthanasie sowie Beihilfe dazu, der LGBTQ-Zirkus oder die Homoehe entfremden die Christen der liberalen Demokratie. Und es lässt manche von ihnen nach einer Restauration vergangener Zeiten Ausschau halten, so wie es früher schon die Verbrechen der Französischen Revolution getan haben.

Hayek bedauert die antireligiöse Einstellung

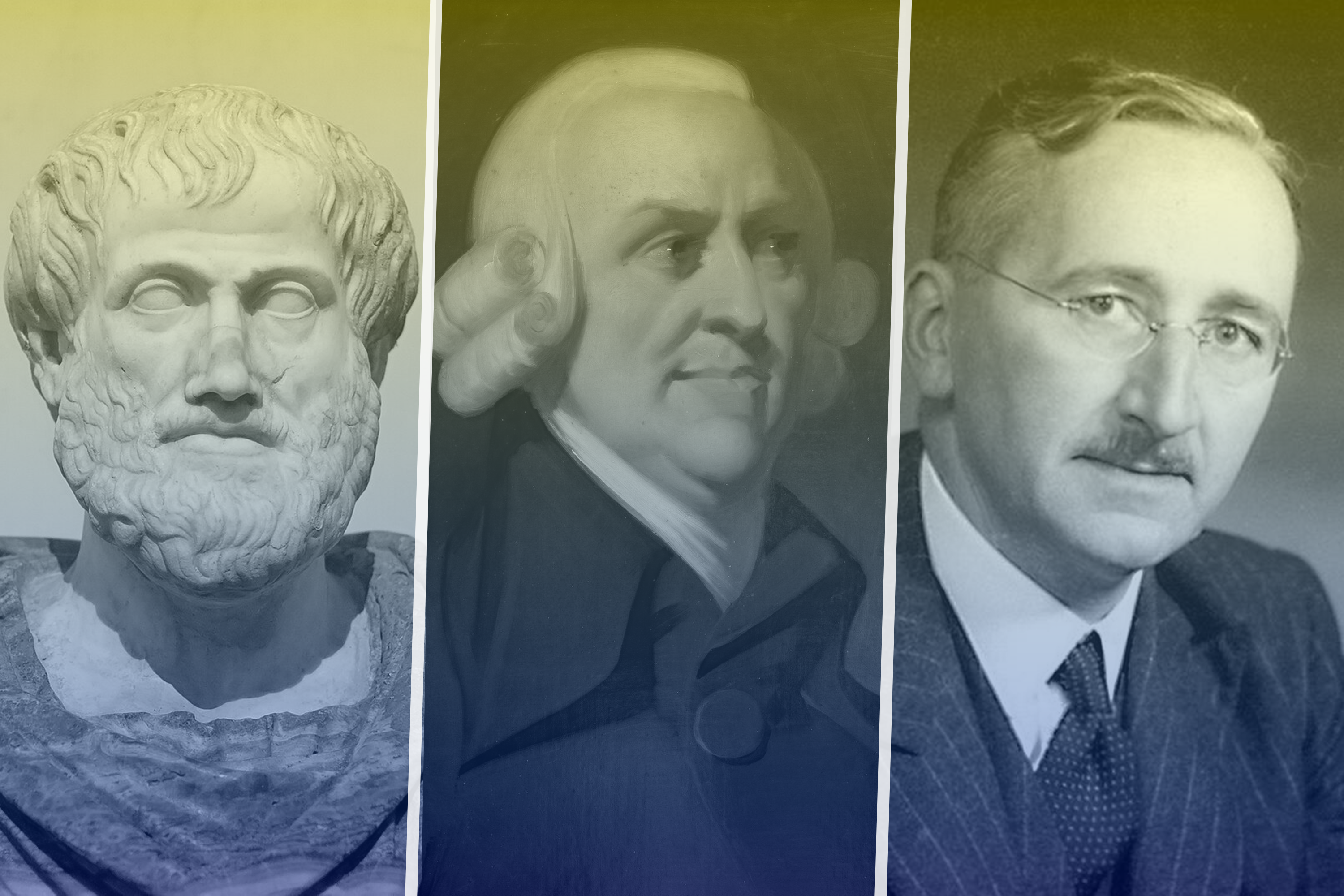

Gleichwohl hat die Kirche mit dem II. Vatikanischen Konzil versucht, ein konstruktives Auskommen mit der Staatsform zu finden, die sich wesentlich liberalem Gedankengut verdankt. Sie konnte es tun, weil der Liberalismus, in Teilen zumindest, nicht mehr derjenige des 19. Jahrhunderts ist. Friedrich August von Hayek, einer der bedeutendsten liberalen Denker des 20. Jahrhunderts, hat dies in seinem Klassiker „Die Verfassung der Freiheit“ ausgesprochen:

„Im Gegensatz zum Rationalismus der Französischen Revolution liegt der wahre Liberalismus nicht im Streit mit der Religion, und ich kann die militante und wesentlich unliberale antireligiöse Einstellung, die den kontinentalen Liberalismus des 19. Jahrhunderts anfachte, nur bedauern.“

In Analogie dazu hat Papst Benedikt XVI. in seiner Weihnachtsansprache an die Kurie von 2005 festgestellt: „In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg hatten katholische Staatsmänner bewiesen, dass es einen säkularen modernen Staat geben kann, der dennoch nicht wertneutral ist, sondern sein Leben aus den großen Quellen christlicher Ethik schöpft.“

Und im Sinne einer Revision früherer kirchlicher Stellungsbezüge hielt er fest:

„Wir mussten lernen – besser, als es bis dahin der Fall gewesen war – zu verstehen, dass die Entscheidungen der Kirche in Bezug auf vorübergehende, nicht zum Wesen gehörende Fragen – zum Beispiel in Bezug auf bestimmte konkrete Formen des Liberalismus oder der liberalen Schriftauslegung – notwendigerweise auch selbst vorübergehende Antworten sein mussten, eben weil sie Bezug nahmen auf eine bestimmte in sich selbst veränderliche Wirklichkeit.“

Papst Benedikt beschrieb damit die Überzeugung der Väter des II. Vatikanischen Konzils. Dieses wollte nicht einem „liberalen Katholizismus“ den Boden bereiten, der die Inhalte der Glaubenslehre zerstört. Sondern es entwickelte eine konstruktive Haltung der Kirche gegenüber den mit dem Liberalismus verbundenen Demokratien. Dies beinhaltete auch eine Neuausrichtung der Sendung der Laien, die zugleich Bürger der irdischen Stadt sind.

Eine Wette auf die Zukunft

Zweifellos darf man dem Konzil übertriebenen Optimismus vorwerfen, vielleicht war auch Naivität dabei. Aber das Konzil war eben auch realistisch, so wie man es von Winston Churchill erzählt. Dieser soll gesagt haben: „Demokratie ist die schlechteste Staatsform – mit Ausnahme aller anderen.“

Dass der Liberalismus seine Defizite und Unwägbarkeiten hat, war den Bischöfen des II. Vatikanischen Konzils bekannt. Es wurde auch von realistischen Liberalen nie geleugnet. Der erwähnte Friedrich A. von Hayek bemerkte zum Thema der größtmöglichen Freiheit aller: „Unser Vertrauen auf die Freiheit beruht (…) auf dem Glauben, dass sie im Ganzen mehr Kräfte zum Guten als zum Schlechten auslösen wird.“ Liberalismus ist in der Tat eine Art von säkularisiertem Glauben, eine Hoffnung, eine Wette auf die Zukunft.

Schon Liberale des 19. Jahrhunderts verstanden dies. Autoren wie Benjamin Constant (1767‒1830) und Alexis de Tocqueville (1805‒1859) suchten deshalb nach vorstaatlichen Quellen, die helfen würden, dass der Liberalismus nicht in den Egoismus des Einzelnen, in den nackten Utilitarismus und in die Barbarei ausarten würde. Denn das kann eben geschehen und geschieht auch. Sie erkannten solche Quellen nicht zuletzt in der Religion.

› Lesen Sie auch: Der Liberalismus unterschätzt das Böse

Auch katholische Liberale wie Charles de Montalembert (1810‒1870) und Lord Acton (1834‒1902) dachten in diese Richtung. Auf ihren Schultern steht Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930‒2019) mit seinem legendären Satz: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“

Diese Autoren haben vorausgesehen, dass der Liberalismus und die mit ihm verbundene Demokratie aus dem Ruder laufen werden, wenn sie nicht getragen sind von Menschen, die einen Glauben haben, der sie über diese Welt hinausblicken lässt, und die bereit sind, aufgrund dieser Sichtweise für den Staat der Freien und Gleichen Opfer zu bringen.

Die Bereitschaft zum Bekenntnis und zum Handeln

Angesichts der zwiespältigen Lage, die der Liberalismus geschaffen hat, bedeutet die Nostalgie die Tendenz, den guten alten Zeiten nachzutrauern und in Opposition gegen die heute herrschende Staatsform zu verharren. Die Annahme der Lehre des II. Vatikanischen Konzils beinhaltet demgegenüber die Bereitschaft zum Bekenntnis und zum Handeln. Denn es fordert die Christen auf, durch ihr Zeugnis und ihren Einsatz in Staat, Zivilgesellschaft, Familie, Wirtschaft, Medien und Kultur Vermittler jener vorstaatlichen Kräfte zu sein, derer eine Staatsform bedarf, die sich nicht als gottgegeben legitimieren kann.

Anstatt die liberalen Freiheitsrechte, die zweifellos auch die Freiheit zum Irrtum beinhalten, zu verurteilen, geht es darum, sich diese Rechte zugunsten der Verkündigung des Evangeliums zu Nutze zu machen. Und die vergangenen Jahre haben gezeigt: Wenn dieses christliche Zeugnis schwächer wird oder ausfällt, kann die Wette Hayeks, dass Freiheit mehr Gutes als Schlechtes bewirkt, verlorengehen. Die linksliberale Zersetzung der Humanität durch den Wokeismus, die LGBTQ-Ideologie und den Todeskult der Abtreibungs- sowie Euthanasiebewegung sind die sprechenden Beispiele dafür.

Das konziliare Ja zur liberalen Gesellschaft der Freien und Gleichen hat freilich auch zur Voraussetzung, dass die Laien, denen mit diesem Ja eine besondere Rolle im liberalen Staat aufgetragen ist, von der kirchlichen Hierarchie gestützt werden, indem diese unverkürzt und unerschrocken den Glauben lehrt. Gerade in den kirchensteuerfinanzierten deutschsprachigen Ländern ist das immer weniger der Fall. Regierungstreue Bischöfe, die um ihre Kirchensteuerpfründen fürchten, schweigen oder fallen bisweilen mutigen Laien sogar in den Rücken.

Versagen hat es in beiden Zeiten gegeben

Wenn Letztere unter persönlicher Opferbereitschaft die dicken politischen Bretter bohren wollen, werden sie von solchen „Hirten“ desavouiert, zuletzt in der Causa Brosius-Gersdorf, der gescheiterten Kandidatin für das deutsche Bundesverfassungsgericht. Solche Bischöfe sind Wiedergänger ihrer französischen Kollegen des Ancien Régime, die lieber in Versailles antichambrierten, als sich in ihren Diözesen der Pastoral zu widmen.

Im Ancien Régime, vor der Französischen Revolution, gab es gelungenes Christsein, das viele Heilige hervorgebracht hat. Auch im Zeitalter der Demokratie hat die Kirche unerschrocken Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums abgelegt. Viele Gläubige taten es unter Aufopferung ihres Lebens. Und es wurden der Kirche auch in den vergangenen 200 Jahren viele Heilige geschenkt. Versagen hat es in beiden Zeitaltern, wie dargelegt, ebenfalls gegeben. Es darf nicht dafür instrumentalisiert werden, eine geschichtliche Epoche gegen die andere auszuspielen. Denn wie schon der Fall Judas zeigt, gehört es zur menschlich-allzumenschlichen Seite der Kirche.

Wie auch immer man vergangene Epochen beurteilt und sie ins Verhältnis zu heute setzt, es ist stets zu bedenken, was Romano Guardini in seinem Werk „Das Ende der Neuzeit“ bemerkt: „Christ zu sein ruht auf einer Stellungnahme zur Offenbarung, die in jedem Abschnitt der geschichtlichen Entwicklung vollzogen werden kann.“ Jeder Epoche sei die Offenbarung gleich nah und gleich fern. Christsein kann deshalb in allen Jahrhunderten gelebt werden, denn Jesus Christus ist ihnen allen gleich nah. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Auch in den verflossenen Zeiten der Aristokratie und des Feudalismus konnte man verwirklichen, was im Diognetbrief über die Christen steht: „Was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt.“ Aber auch in den Zeiten der liberalen Demokratie kann das gelebt werden. Deshalb ist es vernünftig, sich in dieser zeitlichen Wirklichkeit als Katholik einzubringen. Die liberale Demokratie hat – wie die Staatsform des Ancien Régime – ihre Schattenseiten. Aber es ist uns Heutigen aufgetragen, in ihr das Licht der Welt zu sein.

Kommentare

Kürzlich bin ich durch den Milei-Berater Philipp Bagus auf eine politische Richtung gestoßen, die sich "Paläolibertarismus" nennt. Die zentrale These: Würde sich der Staat mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen, dann würde die menschliche Kultur wieder in ihren natürlichen Zustand zurückschwingen. Also mehr Religion, Familie und soziale Hierarchien. Schaut man sich die Entwicklung staatlicher Eingriffe in den letzten Jahrzehnten an, hat die These schon etwas Bestechendes. Auch wenn ich Liberalismus und Kapitalismus als Denksysteme nach wie vor ablehne, hat mich dieser Ansatz doch in einigen Punkten sehr zum Nachdenken gebracht.

Ich verlinke hier einmal einen sehr interessanten Vortrag, den Bagus über eine mögliche Synthese zwischen liberalem Kapitalismus und traditionell-christlicher Kultur gehalten hat:

https://www.youtube.com/watch?v=ldoEWiXkZmk

Das wirkt doch ein wenig sehr "konstruiert". Der Gallikanismus war doch eher ein französischer Sonderfall und -weg. Seine Defizite waren bereits/selbst den großen reaktionären Geistern und erbittertern Gegnern der Ideen von 1789 in Frankreich wie de Maistre bewusst - deren Antwort war daher aber gerade kein Zurück zum "ex ante", sondern der antiliberale, katholische Ultramontanismus, der dann im 19. Jahrhundert in der Kirche absolut dominant - und durch Vaticanum II schlussendlich beerdigt wurde.

Kurzum: Nur weil der Gallikanismus und der eng mit ihm verwobene französische Absolutismus natürlich aus katholischer Sicht auch defizitär und kritikwürdig waren und sind, sollten die Katholiken heute nicht vorschnell antiliberale Vorbehalte ablegen. Der politische Liberalismus war über weite Teile seiner Geschichte aggressiv antikatholisch. Nicht nur in Frankreich. Stichwort: Kulturkampf. Der Katholik muss unverkürzt katholisch sein und, um dann auch noch einmal Papst Benedikt zu bemühen, der "Diktatur des Relativismus" trotzen. Gottes Segen

Der Text konstruiert das paradoxe Bild einer Kirche, die ausgerechnet durch ihre erklärten Feinde befreit worden sei – gegen deren eigenen Willen. Diese Volte ist rhetorisch geschickt, aber logisch fragwürdig. Denn entweder war die Trennung von Thron und Altar objektiv richtig, dann war sie kein bloßer Unfall antikirchlicher Politik. Oder sie war falsch, dann hätte sie die Kirche nicht aus jahrhundertelanger staatlicher Bevormundung lösen können.

Problematisch ist zudem der Doppelstandard der historischen Bewertung. Der vorrevolutionären Kirche wird zu Recht zugestanden, Opfer und Täter zugleich gewesen zu sein. Revolutionäre, Liberale und Freimaurer hingegen erscheinen als undifferenzierte, einheitlich antichristliche Macht. Wer von „den Freimaurern“ spricht, als handle es sich um einen monolithischen Akteur, ersetzt historische Analyse durch politische Mythologie – ausgerechnet im Namen der Kritik am Rationalismus.

Auch der Liberalismus wird zum Sammelbecken aller modernen Fehlentwicklungen erklärt. Abtreibung, Euthanasie und kulturelle Entgleisungen werden ihm pauschal zugeschrieben, obwohl der Text selbst auf Hayek, Tocqueville und Böckenförde rekurriert – Denker, die genau wussten, dass Freiheit ohne vorstaatliche moralische Grundlagen entgleist. Dass der Autor diese Einsicht übernimmt, während er die historischen Träger des Liberalismus dämonisiert, bleibt ein unbequemer Widerspruch.

Am Ende verteidigt der Text die Freiheit der Kirche, indem er ihre Voraussetzungen diskreditiert. Eine Kirche, die ihre Knechtschaft frommen Verbündeten zuschreibt, ihre Freiheit aber feindlichen Mächten, erklärt Fortschritt zum Versehen und Verantwortung zur Einbahnstrasse. Das ist keine nüchterne Geschichtsanalyse, sondern eine sentimentale Abwehr der Moderne.

Eine Kirche, die so spricht, verliert nicht den Glauben – aber sie verliert die Menschen.

@Ein Ex-Katholik Ja, natürlich ist der Liberalismus Grund für die moralische Dekadenz, das sieht auch Vox Day so:

https://voxday.net/2024/03/14/the-end-of-liberalism-2/

https://voxday.net/2024/08/20/liberalism-is-dead/

Ich verstehe zwar, wie man Ex-Katholik sein kann, aber nicht, wie man Ex-Christ sein möchte. Ich war Atheist bis zum 30. Lebensjahr, durch Vox Days Einfluß und das Lesen von gotquestions über das Problem des Bösen kam ich zum Glauben. Mit 23 überlebte ich einen Erhängungsversuch; wozu auch leben? Gerade heute, da man in Degeneration ertrinkt, könnte man ja nicht einmal mehr Hedonist sein! Was mich nie lockte, nur fehlt dafür heute der gute Geschmack, die hohe Bildung, die auch ein Jacob Burckhardt noch besaß.

Nein, hier kann man auch nicht mitgehen. Churchill war ein Wahnsinniger, der bereits 1918 tausend Bomber auf Berlin hetzen wollte und die Bombarbierdung im 2. WK forcierte, wissend, daß dies militärisch Unfug war. Man wollte die Deutschen seelisch brechen, mordete also bewußt Kinder und Alte. S. Lothar Fritzes Studie über die Moral des Bombenterrors.

Die Demokratie ist Verfallserscheinung, das wußte bereits Aristoteles und auch Gabriele Kuby hat ihn hier zitiert.

Außerdem stört folgendes: "Die Abtreibung als Menschenrecht, Euthanasie sowie Beihilfe dazu, der LGBTQ-Zirkus oder die Homoehe"

Was ist mit der grassierenden Vaterlosigket, die bereits von säkularen Psychiatern als Problem gesehen wird? S. z. B.:

https://www.bptk.de/neuigkeiten/trennung-der-eltern-fuehrt-zu-haeufigeren-psychischen-auffaelligkeiten

https://www.wirindortmund.de/aplerbeck/vortrag-vaterlosigkeit-und-ihre-folgen-stiess-auf-grosses-interesse-66988

https://www.wirindortmund.de/aplerbeck/forum-gesundheit-die-fogen-von-vaterlosigkeit-fuer-die-psychische-gesundheit-64241

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article6075167/Klassische-Famili…;

S. hierzu auch die Serie "Veriphysics" von Vox Day, der vor kurzem mit seinem Buch "Probability

Zero: The Mathematical Impossibility of Evolution by Natural Selection" die Evolution durch natürliche Selektion als mathematisch unmöglich entlarvte:

https://voxday.net/2026/02/02/veriphysics-the-treatise-001/

https://voxday.net/2026/02/14/veriphysics-the-treatise-013/

Ich schließe mich den kritischen Stimmen z. T. an und weiß nicht, was das soll. Wie schon der geniale Katholik und Reaktionär Nicolás Gómez Dávila schrieb:

"Auf das Zweite Vatikanische Konzil sind nicht Feuerzungen herabgekommen, sondern ein Feuerbach."