Vom Verschwinden der Dankbarkeit

Über Undankbarkeit klagten schon griechische Philosophen und römische Denker – daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Aber es scheint, dass sich Undankbarkeit immer weiter ausbreitet. Zudem ist wohl etwas Neues hinzugekommen: Das Problem betrifft nicht mehr nur den einzelnen Menschen. Die Abkehr von Dankbarkeit wirkt fast grundsätzlich, ist immer stärker ein allgemeines, kollektives Phänomen der Moderne. Dankbarkeit ist längst schon alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

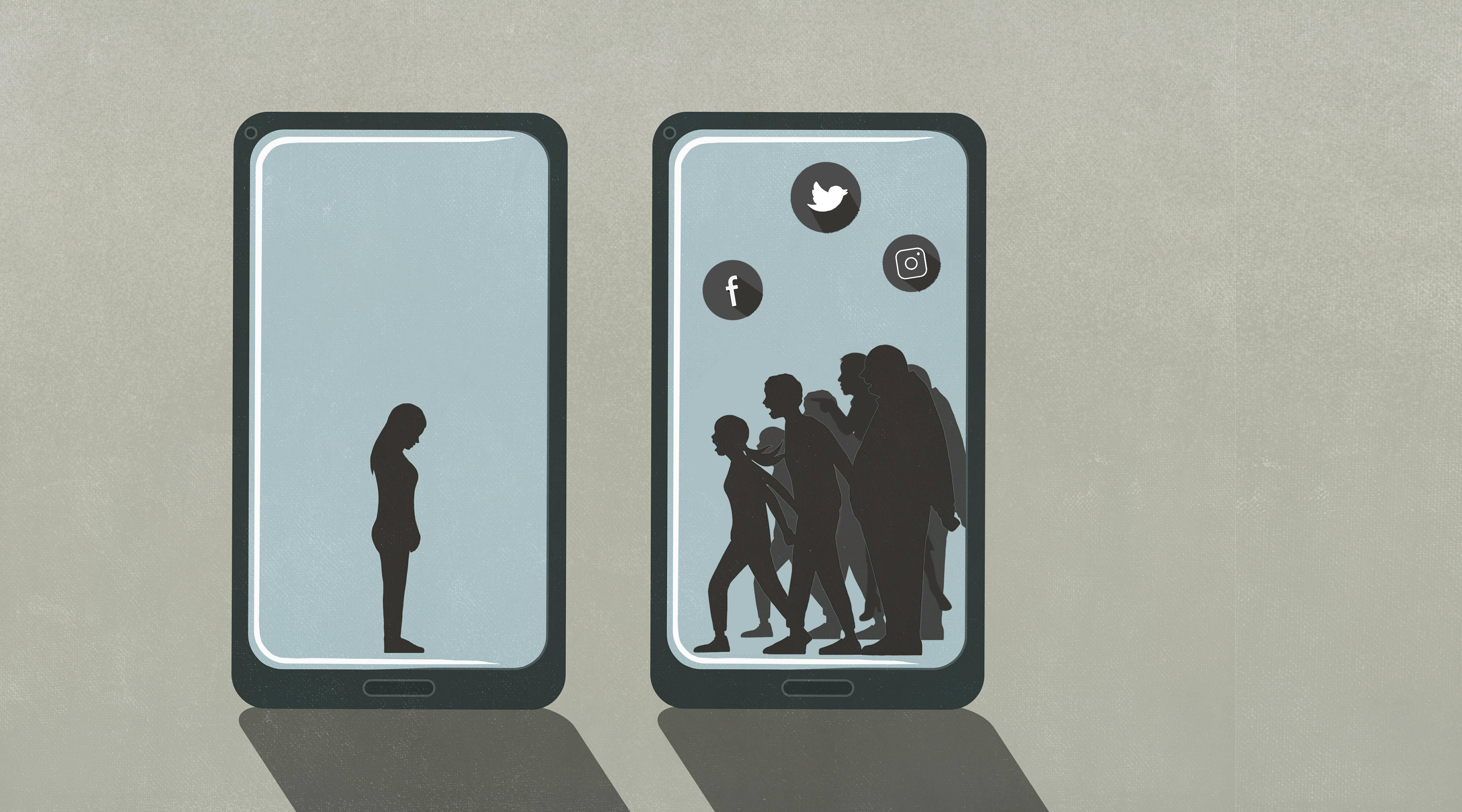

Offenbar gibt es immer mehr Menschen, die mit ihren Eltern oder Geschwistern nichts mehr zu tun haben wollen und mit ihnen dauerhaft brechen. Der Zusammenhalt in Familien bröckelt ohnehin schon seit langem. Viele Berufsgruppen – wie Lehrer, Ärzte, Polizisten oder Pfleger – berichten, dass ihnen statt Dankbarkeit für ihre Dienste immer mehr Feindseligkeit entgegenschlägt. All diese Phänomene tragen vermutlich dazu bei, dass sich mit dem Thema der menschlichen Vereinsamung in modernen Gesellschaften zunehmend die Wissenschaft, die Medien und die Politik beschäftigen müssen.

„Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch“

– 1. Thessalonicher 5:18

Aber nicht nur zwischenmenschlich und gesellschaftlich verliert Dankbarkeit spürbar an Gewicht. Fast in Vergessenheit gerät bei dieser Entwicklung auch das Gefühl von Dankbarkeit für das Leben, insbesondere in diesen Zeiten, die Wahrnehmung und Würdigung der historisch beispiellosen Privilegien des Menschen heute. Nicht nur in den Industrieländern haben die revolutionären Errungenschaften in Technik und Medizin eine völlig neue, lange Lebenserwartung beschert, einen bislang für die überwältigende Mehrheit der Menschen nie gekannten Wohlstand – und nicht zuletzt vielerorts auch die Segnungen von Freiheit und Demokratie.

„Dankbarkeit ist die Königin aller Tugenden.“

– Cicero, römischer Politiker (106–43 v. Chr.)

Dabei wäre all das ohne die ungeheuren Leistungen und ohne enorme Leidenszeiten unzähliger Generationen und genialer Geistesheroen undenkbar. Statt Dankbarkeit gegenüber den Altvorderen breitet sich vor allem im freien Westen eher eine radikale Kulturkritik aus, die im Extremfall ein unsagbar düsteres Menschenbild beinhaltet und das christliche Abendland insgesamt verteufelt.

„Alte weiße Männer“ stehen oft auf der Anklagebank der Gesellschaft, keineswegs nur bei radikalen Feministinnen oder jungen Klima-Aktivisten. Denkmäler für die Helden der nationalen Geschichte und Kultur sind beliebte Zielscheiben woker Ideologen; treffen kann es Entdecker wie Christopher Kolumbus, Genies wie Immanuel Kant oder Kriegsherren wie Winston Churchill.

„Nichts ist so gemein wie ein undankbarer Mensch.“

– Cicero

Zwar ist für Christen Dankbarkeit sogar ein Glaubensgebot, aber angesichts wachsender Säkularisierung und zunehmendem Atheismus in der westlichen Welt kennen immer weniger Menschen so etwas wie die Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer.

In den USA gibt es sogar eine Art „Anti-Dank-Bewegung“, weil Danksagungen angeblich meist „verlogen“ und „die Wirklichkeit verfälschend“ seien. Auch wenn der Zeitgeist Selbstbehauptung über Dankbarkeit zu stellen scheint, wird sie von Psychologen und Soziologen als „stabilisierendes Element“ und „sozialer Kitt“ gepriesen. Sogar in der Politik gilt Dankbarkeit zuweilen als wichtiger Faktor.

„Der moderne Mensch betrachtet vieles als Anspruch, was frühere Generationen als Geschenk empfanden.“

– Axel Honneth, Sozialphilosoph (*1949)

Die Klagen über den Mangel an Dankbarkeit ziehen sich seit jeher durch Geschichte und Literatur, aber auch die Politik. Derzeit beschwert sich besonders lautstark US-Präsident Donald Trump über die Undankbarkeit westlicher Alliierten. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán glaubt, dass ihm die Europäische Union (EU) Dankbarkeit für den eisernen Vorhang an den Grenzen gegen Flüchtlinge aus Nahost schulde – die EU wiederum glaubt, Orbán sei ein undankbarer Geselle, weil er trotz Milliardenhilfen aus Brüssel Genderpolitik und muslimische Flüchtlinge ablehnt.

Wie aufwühlend und dramatisch Gleichgültigkeit und Desinteresse wirken, wo Dankbarkeit erwartet wurde, zeigt sich aber vor allem im Privatleben – insbesondere, wenn man den Tod vor Augen hat.

Bittere Erkenntnisse im Angesicht des Todes

Der Organisator der Olympischen Spiele in München 1972, Willi Daume, war jahrzehntelang eine der prägenden und mächtigsten Persönlichkeiten im deutschen Sport. Alle Türen in Politik und Kultur standen ihm offen, er war begehrter Redner, beliebter Gast großer Empfänge, kannte wohl alle, die in Deutschland Rang und Namen hatten.

In seinem letzten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor seinem Tod 1997 beklagte er – spürbar verbittert – seine Einsamkeit als krebskranker Patient. Kaum einer der unzähligen Menschen, die jahrzehntelang seine Nähe gesucht hatten, kümmerten sich um ihn, als er, ohne Amt, nur noch Mensch war.

„Ich glaube, die beste Definition des Menschen ist der undankbare Zweibeiner.“

– Fjodor Dostojewski (1821–1881)

Als der frühere Chef der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs, gleichfalls in einem FAZ-Interview, nach seinen Alterserkenntnissen gefragt wurde, sprach er sofort von dem Fehler, Dankbarkeit von jenen zu erwarten, denen man im Leben geholfen hatte. Der Bankier, auch ein großer Mäzen der Kunst, der unzählige Male die Weichen für das Wohl und Wehe von Konzernen und Unternehmern gestellt hatte, machte aus seiner Enttäuschung über die Vergesslichkeit vieler Menschen keinen Hehl.

Das Phänomen der Undankbarkeit unterscheidet sich heute gravierend von den persönlichen Eindrücken mancher berühmter Männer vor einigen Jahrzehnten. Früher scheint es fast so etwas wie ein selbstverständliches Gebot der Dankbarkeit gegenüber Eltern, Familie und Vorfahren gegeben zu haben.

Im Feudalismus betrachteten König, Adel und Kirchenfürsten demonstrative Danksagungen des niederen Volkes als ein natürliches Anrecht; in autoritären Systemen muss Diktatoren oder Parteiführern mit ständigen Dankesbeteuerungen gehuldigt werden.

Für Christen gehört nicht nur im Gottesdienst der Dank gegenüber Gott zur Essenz von Glauben und Gebet. Die Eucharistiefeier gilt theologisch als Danksagung für die Erlösung, die durch Tod und Auferstehung Christi den Menschen geschenkt wurde. Im Judentum ist „hakarat hatov“ (Erkennen des Guten) eine fundamentale religiöse Pflicht – für beide Religionen gilt:

„Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“

– Psalm 107,1

Auch die katholische Soziallehre verweist auf die gesellschaftliche Dimension der Dankbarkeit, die Grundlage für die Solidarität mit den sozial Schwachen und für eine soziale Gerechtigkeit sei.

Über die schwindende Bedeutung des Danks in der modernen Gesellschaft gibt es inzwischen zahlreiche Klagen und Deutungen, Studien und Medienbeiträge. Der kanadische Psychologe Jordan Peterson kritisiert in seinen Büchern nicht nur die existenzielle Ignoranz vieler Menschen, die Privilegien der Moderne als selbstverständlich betrachten und dabei ausblenden, wie sehr wir alle von Leistungen und Kämpfen früherer Generationen profitieren.

Je reicher, desto undankbarer?

Der Bestsellerautor sieht in Dankbarkeit auch ein wesentliches Element für psychische Stabilität und positive Lebensgestaltung des Einzelnen; Dankbarkeit verhindere, dass der Mensch sich verbittert und enttäuscht über die Miseren jedes Lebensweges als Opfer fühle und sich dem Selbstmitleid hingebe. Dankbarkeit für seine eigenen Fähigkeiten und für das Gute im Normalen und im Alltag stärkten das Gefühl der Selbstverantwortung und den Mut, auch schwierige Lebenssituationen zu meistern.

Die US-Politikwissenschaftlerin Diana Mutz fürchtet einen „paradoxen Zusammenhang“ zwischen Reichtum und Undankbarkeit: Je wohlhabender Gesellschaften werden, desto weniger Dankbarkeit empfinden ihre Mitglieder demnach tendenziell für ihren Wohlstand. Ein Gewöhnungseffekt lasse „auch außergewöhnlichen Wohlstand bald als selbstverständlich erscheinen“.

Dankbarkeit kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken

Studien wie die des US-Psychologen Robert A. Emmons (University of California) belegen die wichtige soziale Funktion der Dankbarkeit in einer Zeit, „in der Anspruchsdenken und Narzissmus zunehmen“. Probanden, die bei Experimenten regelmäßig ein „Dankbarkeitstagebuch“ führten, berichteten von verbesserter psychischer Gesundheit, stärkeren sozialen Bindungen und erhöhtem Wohlbefinden. Die „bewusste Kultivierung von Dankbarkeit … blockiert toxische Emotionen wie Neid, Ablehnung und Selbstmitleid“, heißt es in Emmons’ Bestseller „Das kleine Buch der Dankbarkeit: Bewusst das Leben wertschätzen für mehr Zufriedenheit und Glück“.

Dankbarkeit ist dem kanadischen Philosophen Charles Taylor zufolge ein wichtiges Gegenmittel zu Fehlentwicklungen des modernen Individualismus: „Dankbarkeit erinnert uns daran, dass wir eingebettet sind in ein Netz von Beziehungen und Abhängigkeiten. Sie ist ein Korrektiv zur Illusion des autonomen Selbst“.

„Undank ist der Welt Lohn.“

– Catull, römischer Dichter (84–54 v. Chr.)

In der Hirnforschung gibt es inzwischen Belege für die positive Wirkung von Dankbarkeit. Die Neurowissenschaftlerin Christina Karns (Indiana University) konnte demnach mit Hilfe von Magnetresonanztomografie nachweisen, dass die bewusste Übung von Dankbarkeit zu nachhaltigen Veränderungen in jenen Hirnregionen führe, die mit Empathie, Belohnung und soziale Bindung assoziiert seien.

Während es viele Hinweise auf ein Verschwinden der Dankbarkeit gibt, glaubt die Kulturwissenschaftlerin Sarah Goldschmidt an eine „bemerkenswerte Renaissance … dieser beinahe anachronistischen Tugend“, schreibt sie jüngst in einem Essay für die NZZ. Nicht nur die Psychologie und Soziologie betone verstärkt den hohen Rang von Dankbarkeit in einer funktionierenden Gesellschaft, sondern auch die Politik.

Gesellschaft in der Krise: Ministerium gegen Einsamkeit

Damit spielt Goldschmidt auf die politischen Bemühungen in vielen Ländern an, der wachsenden Einsamkeit entgegenzuwirken. In Großbritannien gibt es seit 2018 sogar ein Ministerium für Sport, Zivilgesellschaft und Einsamkeit und eine „Strategie zur Bekämpfung von Einsamkeit“.

Während es viele Bemühungen vor allem in der westlichen Welt gibt, Dankbarkeit wieder als besonders hohen sozialen Wert ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, gibt es in den USA auch kritische Stimmungen gegen eine angeblich weit verbreitete, künstliche Dankbarkeit.

Denn in den USA gibt es einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) zufolge eine ganze „Dankbarkeitsindustrie“ von Verlagen, Therapeuten, Influencern und Geschäftemachern, die den Amerikaner ständig mahne, dankbar zu sein. In der Tat werden in den USA massenweise „Dankbarkeits-Tagebücher“, „Dankbarkeits-Meditationen“, T-Shirts und Pullover mit Dankbarkeits-Slogans sowie Hunderte von Dankbarkeits-Grußkarten und billigem Dankbarkeits-Krempel wie Aufkleber, Tassen oder Schilder angeboten. „Dankbarkeit ist eine sehr amerikanische Tradition“ schreibt die US-Zeitung.

Das ist wohl der Hintergrund von Initiativen und Texten, die eine Art Anti-Dankbarkeits-Bewegung geschaffen haben. Intellektuelle, Blogger und Psychologen wettern vor allem gegen ein übertriebenes, fast zwanghaftes Danksagen in der amerikanischen Gesellschaft. Sie propagieren Authentizität statt „leerer Höflichkeitsfloskeln“ und „ritualisierten, obligatorischen Dankesbekundungen“.

Das WSJ beschreibt als Beispiel einer dankeskritischen Aktivistin die Unternehmerin Kim Murray in Michigan, die ein Notizbuch über Dinge führt, „für die ich undankbar bin“, beispielsweise Autopannen, IT-Probleme, Gewichtszunahme und Enttäuschungen über Freunde.

„Wo bleibt eigentlich die Dankbarkeit für alles, was wir nicht haben?“

– Ernst Ferstl, österreichischer Schriftsteller (*1955)

Sie habe mit ihrer Liste angefangen, nachdem ihr Mann vor einigen Jahren gestorben war. Sie hatte es satt, dass die Leute ihr sagten, sie solle froh sein, dass sie Zeit hatte, sich auf seinen Tod vorzubereiten, oder dass sie jung genug sei, um wieder zu heiraten. Ein „Anti-Dankbarkeits-Tagebuch“ helfe gegen die vielen Influencer in den sozialen Medien, die Dankbarkeits-Tagebücher und Affirmationen anpriesen, berichtete eine Studentin der Zeitung.

Die australische Psychotherapeutin Sara Kuburic warnt vor einer „performativen Dankbarkeit“, bei der man sich zwinge, entgegen der eigenen Gefühle nach außen hin Dankbarkeit zu demonstrieren. Das werde dann zu einer „Form von toxischer Positivität“. Sich zu Dankbarkeit zu zwingen, schade letztendlich dem psychischen Wohlbefinden und den sozialen Beziehungen. „Erzwungene Dankbarkeit ist Manipulation.“

In der Tat gibt es viele Perspektiven auf Dankbarkeit. Schließlich ist es auch ein klassisches Merkmal autoritärer Systeme, von den Bürgern Dankbarkeit für die politische Führung einzufordern. Die Hilfe für sozial Schwache, die Unterstützung der Armen galt lange als gottgefällige, gute Tat, für die die Reichen und Mächtigen selbstverständlich irdische Dankbarkeit erwarteten.

„Dankbarkeit ist die Grundvoraussetzung christlicher Existenz. Sie entspringt dem Bewusstsein, dass alles Leben Geschenk ist und nicht selbstverständlich.“

– Hans Küng (1928–2021)

Das Verschwinden der Dankbarkeit in der sozialen Marktwirtschaft, in der den Schwachen systematisch und institutionell geholfen wird, ist durchaus auch ein Zeichen für gesellschaftlichen Fortschritt, für mehr Respekt vor der Würde des Menschen. Statt Almosen und milden Gaben gibt es soziale Anrechte, für die man eben nicht einem „gnädigen Herrn“ oder anderen Privilegierten danken muss.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Zu den vielen Aspekten der Dankbarkeit gehören auch einige Formen kollektiver Dankbarkeit. Beispielsweise im Fall eines angegriffenen und überfallenen Landes. Auch da erweist sich die Volksweisheit als wahr, dass man nur in der Krise seine wahren Freunde erkennt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beteuert seit inzwischen mehr als drei Jahren, wie dankbar er den demokratischen Staaten des Westens für ihre militärische und finanzielle Unterstützung, für die Aufnahme von Millionen Flüchtlingen im übrigen Europa ist. In Washington allerdings musste er sich anhören, wie US-Präsident Donald Trump und sein Vize Vance ihm Undankbarkeit, Maßlosigkeit und Anspruchsdenken vorwarfen – nicht nur der Ukrainer empfand das als eine demütigende Demonstration amerikanischer Macht.

„Denken und danken sind verwandte Wörter; wir danken dem Leben, indem wir es bedenken.“

– Thomas Mann (1875–1955)

Mehrere amerikanische Präsidenten haben den Europäern – meist in sehr verbindlicher, höflicher Form – vorgeworfen, jahrzehntelang zu wenig für die eigene Verteidigung getan zu haben. Letztendlich war es auch eine Beschwerde, Deutschland und die meisten anderen Staaten Europas seien in der Praxis wenig dankbar für den Sicherheitsschutz gewesen, den die USA den westlichen Bündnispartnern fast wie selbstverständlich gewährten. Die Europäer reagierten auf die Mahnungen aus Washington meist mit wenig substanziellen Versprechungen – bis der ungehobelte Polterer Donald Trump kam.

Dankbarkeit scheint nicht nur gegenüber Bündnispartnern und Unterstützern angebracht, auch einer ganzen Nation kann man dankbar sein. Der Autor dieses Beitrags hat nicht selten seine tief empfundene Dankbarkeit gegenüber Deutschland formuliert.

Keineswegs waren Integration und in vieler Hinsicht Assimilation immer ein Kinderspiel und ohne Hürden und Widerstände – aber die Deutschen öffneten weit die Türen ihres Hauses und erlaubten den Fremden, dass sich ihre Anstrengungen lohnten und sie sich wohnlich und komfortabel im neuen Heim einrichten konnten.

Dankbarkeit der Flüchtlinge für eine neue Heimat

Als seine Eltern mit ihm 1956, damals sechs Jahre alt, vor den Revolutionswirren und dem brutalen Einsatz des sowjetrussischen Militärs aus Ungarn nach Österreich flohen, um schließlich in Frankfurt ein neues Leben zu beginnen, war es die große Frage, welche Perspektiven diese Asylsuchenden wohl bekommen würden.

Die Offenheit, die Großzügigkeit und vor allem die Freiheit, auf die die kleine Familie stieß, ermöglichte den Eltern rasch das Finden guter Arbeitsplätze und später unternehmerischen Erfolg. Und der kleine Junge landete später im Gymnasium, in Universitäten und schließlich in beruflichen Positionen im Ausland mit Repräsentationspflichten, die sehr viel mehr mit Deutschland als mit dem Arbeitgeber zu tun hatten.

In sehr vielen Ländern würde ein Flüchtlingskind niemals diese Optionen bekommen. Dafür aufrichtig dankbar zu sein, sollte selbstverständlich sein. In Deutschland und ganz Europa fragen sich heute viele, wie die vielen Millionen Menschen aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten auf ihre neue Wahlheimat blicken. Schließlich haben sie auf dem alten Kontinent Zuflucht vor Diktaturen, politischem Chaos und Armut gefunden. Wäre es anmaßend oder gar demütigend, von diesen Migranten Respekt und Dankbarkeit zu erwarten?

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare