Niemand bringt mehr Zuversicht und Veränderungswillen als Kinder

„Unumkehrbar“ – ein Wort, das defätistisch klingt und doch sinnbildlich steht für die Haltung der Bundesrepublik in der Debatte um sinkende Geburtenraten. Seit den 1970er Jahren haben sich große Teile von Politik und Medien damit abgefunden. Überschriften wie „In Wahrheit sind Kinder leider out“, wie soeben in der Welt veröffentlicht, symbolisieren das resignierte Schulterzucken. „Warum der Trend unumkehrbar ist“, heißt es dort.

Dabei ist längst bekannt, dass unser umlagebasiertes Rentensystem, ebenso wie große Teile unserer Wirtschaft, auf einer stabilen Bevölkerungsentwicklung beruhen. Und auch die anderen Bereiche der Gesellschaft sind unverkennbar verknüpft mit einer gesunden Demografie.

Trotzdem wurde das Thema über Jahrzehnte vernachlässigt – von Union wie SPD. Im jüngsten Unions-Wahlprogramm kam der Begriff „Demografie“ gar nicht mehr vor. Das liegt auch an einem kulturellen Wandel in den vergangenen Jahrzehnten: Kinder gelten zunehmend als rein private Angelegenheit. Doch genau das ist ein Trugschluss. Die Entscheidung für oder gegen Kinder hat massive gesellschaftliche Auswirkungen – auf unsere Altersvorsorge, den Arbeitsmarkt, die Infrastruktur, das kulturelle und gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt.

Schon 1957, beim Aufbau des modernen Rentensystems unter Konrad Adenauer, lag der Irrtum zugrunde, dass es schon immer genügend Kinder geben werde. Trotz rückläufiger Geburtenzahlen wurde das System kaum reformiert. Es gibt keinen magischen Rententopf, der investiert wird. Alles, was eingezahlt wird, fließt direkt in die aktuellen Auszahlungen – und muss wegen der wachsenden Finanzierungslücke zusätzlich mit Steuergeldern subventioniert werden.

Keine Kinder zu wollen, ist keine Privatsache

Diese demografische Schieflage wird zunehmend zur Belastung. Wer heute sagt, er oder sie wolle keine Kinder, darf diese Haltung in einer westlichen Gesellschaft haben. Aber sie sollte nicht als völlig folgenlose Privatentscheidung gelten. Denn es sind letztlich die Kinder anderer, die später die eigenen Renten sichern, Pflege leisten und gesellschaftliche Funktionen übernehmen.

Der Wunsch nach Kindern ist durchaus vorhanden. Laut Umfragen wünschen sich deutsche Frauen durchschnittlich 1,9 Kinder – die Realität liegt jedoch bei nur 1,23. Deutlich höher liegt die Geburtenrate bei ausländischen Müttern mit durchschnittlich 1,83 Kindern – nahe an der sogenannten Reproduktionsziffer von 2,1. Dieses Differenz führt dazu, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung langfristig verändert. Der französische Soziologe Auguste Comte formulierte treffend: „Demografie ist Schicksal.“ Und tatsächlich hat sie tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft eines Landes.

› Lesen Sie auch: Solange noch ein einziges Mutterherz schlägt

Aber es bedeutet eben nicht, dass dies nicht reversibel ist. Es sollte die Priorität des Staates sein, diese Lücke zwischen Kinderwunsch und der Realisierung dieses Wunsches zu schließen. Länder wie Israel oder Ungarn zeigen, dass politische Maßnahmen Einfluss auf die Geburtenrate nehmen können. Ungarn etwa hat durch gezielte familienpolitische Programme – wie zinsfreie Kredite, Steuervorteile und Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit vier Kindern – die Geburtenziffer von 1,25 auf 1,6 gesteigert. Staatliche Förderungen allein sind aber nicht von Dauer, nachhaltig hoch ist die Geburtenziffer dort, wo Mutterschaft geschätzt wird und es eine Willkommenskultur gibt.

Israel erreicht die Reproduktionsrate selbst unter säkularen Familien. Das liegt nicht zuletzt an einem starken Gemeinschaftsgefühl, einem nationalen Auftragsempfinden und einer gesellschaftlich verankerten Kinderfreundlichkeit.

Die Startbedingungen für Familien sind heute deutlich schwieriger ...

In Deutschland sind Steuern und Abgaben für die Mittelschicht auf einem Rekordniveau. Die Wohnsituation – besonders in Städten – ist angespannt. Der Arbeitsmarkt ist durch Globalisierung und den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz im Wandel. Ein Alleinverdiener kann heute kaum noch eine Familie ernähren, geschweige denn ein Eigenheim finanzieren.

Im Vergleich zur Boomergeneration sind die Startbedingungen für junge Familien oft deutlich schwieriger. Viele Menschen haben mittlerweile auch Angst vor der steigenden Zahl von Verbrechen, vor Gewalt an Schulen und in öffentlichen Schwimmbädern sowie vor der zunehmenden Islamisierung und der kulturellen Veränderung der Gesellschaft – inklusive Halal-Wurst in Kitas.

Die anhaltende Massenzuwanderung – oft von Menschen mit geringem Bildungs- oder Qualifikationsniveau – belastet den Sozialstaat zusätzlich, während gleichzeitig die sinkende Zahl deutscher Geburten unsere Fähigkeit gefährdet, diesen zu finanzieren. In Städten führt die Kombination aus Wohnungsmangel und Bevölkerungswachstum zu sozialen Spannungen. Schulklassen, in denen deutschsprachige Kinder in der Minderheit sind, sind keine Einzelfälle mehr.

Privatschulen boomen, und die Diskussion um Ausländerquoten an öffentlichen Schulen wird zunehmend hitziger – ein Thema, das lange tabuisiert wurde. Denn Integration als Konzept wird völlig auf den Kopf gestellt, wenn Deutsche sich in der Minderheit befinden. Wer integriert hier wen? Wessen Sprache und Kultur werden erlernt? Und so weiter.

Gleichzeitig leben wir in einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Polarisierung. Das sogenannte „Global Gender Divide“, wie sie etwa von der Financial Times beschrieben wurde, zeigt sich auch in Deutschland: Frauen tendieren politisch deutlich stärker nach links als Männer.

... und doch gibt es die Pioniere eines alternativen Lebensentwurfs

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Rollenverständnis von Frauen stark verändert – mit dem Anspruch auf Gleichberechtigung sind jedoch auch neue Zielkonflikte entstanden. Viele Frauen wollen heute Beruf und Familie vereinbaren oder entscheiden sich bewusst gegen Kinder, um unabhängig und selbstbestimmt zu leben. Doch in einem System, das wenig Flexibilität zulässt, und in einer Lebensweise, die oft nur schwachen familiären Rückhalt bietet, erscheinen Kinder zunehmend als Belastung – finanziell, organisatorisch, mental und persönlich.

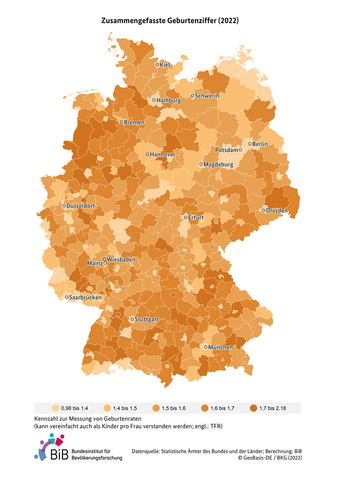

Und trotz all dieser Herausforderungen gibt es sie: die Familien. Die Pioniere eines alternativen Lebensentwurfs. Menschen, die sich bewusst für Kinder und Ehe entscheiden – oft mit großer Opferbereitschaft und ohne staatliche Anreize. Vor allem auf dem Land sind Familien mit zwei und mehr Kindern nicht selten anzutreffen, wie statistische Auswertungen beweisen. Dort ist das Leben günstiger, die Großeltern leben häufig in der Nähe, familiäre Netzwerke funktionieren noch und werden aktiv genutzt.

Es sind oft Menschen mit einem tiefen Sinn für Familie, Verantwortung und Kontinuität – Werte, die in städtischen Milieus unter Druck stehen oder dort längst als „out“ gelten. Eine Art „Neo-Biedermeier“ zeichnet sich ab: Rückzug aufs Land, Konzentration auf Familie, Selbstversorgung und Bildung im häuslichen Umfeld. Social Media hat solche fast schon reaktionären Gegenbewegungen erst sichtbar gemacht – von den „Dinkeldörtes“ und Selbstversorgermüttern bis hin zu Karrierefrauen mit fünf Kindern und eigenem Familienbetrieb.

Die neue traditionelle Form selbstbestimmten Lebens

Sie stehen für eine „neue“ – und zugleich traditionelle – Form selbstbestimmten Lebens, in dem Kinder nicht als Hindernis, sondern als zentrales Element des eigenen Daseins und dessen Weitergabe an kommende Generationen verstanden werden. Auch wenn dieser Lebensentwurf zunächst wie ein Rückzug aus der Gesellschaft erscheinen mag, verleiht die Entscheidung für Kinder Eltern einen stärkeren Anteil an der Zukunft – während sich viele Kinderlose langfristig vollständig aus der Gesellschaft zurückziehen werden.

Wenn Deutschland wieder Kinder als wertvolles gesellschaftliches Gut anerkennt und bereit ist, politische wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, kann ein breiter Wandel gelingen. Das bedeutet, Kinderkriegen zu entindividualisieren – ohne es zu erzwingen.

Es braucht eine echte kinderfreundliche Kultur, mutige Politik und die Bereitschaft, Familien gezielt zu fördern. Förderungen allein helfen aber nicht: Es braucht Mütter und Väter als Vorbilder, die in den Vordergrund rücken. Denn letztlich gilt: Die Zukunft gehört nicht den Ängstlichen, sondern den Mutigen. Und niemand schafft mehr Zuversicht und Veränderungswillen als Kinder. Sie sind der lebende Beweis, dass der Trend nicht unumkehrbar ist.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Großartig dieser Artikel von Frau Dampier!

Ich bin Mutter von 6 Kindern, drei haben einen Gendefekt (nach Tschernobyl geboren), zwei sind gestorben.

Die vier Geschwister lieben sich sehr, haben nach dem Tod meines Ehemannes (40 Jahre waren wir verheiratet) das Haus, welches mein Mann und ich „am Land“, nahe der Grenze zu Tschechien bzw. zur Slowakei gebaut haben in unserem Heimatdorf HAUSKIRCHEN, gemeinsam übernommen. Drei haben winzige, nahezu unleistbare Wohnungen in Wien, der Älteste hat von den Schwiegereltern ein Haus geerbt und wohnt am Land.

Gemeinsam werden alle Feste in unserem Haus gefeiert, die dreijährige Enkeltochter hat genügend Platz im Haus und Garten!

Es ist immer die Angelegenheit der Politik, FAMILIEN ZU FÖRDERN UND ZU UNTERSTÜTZEN!

Wir bekamen zu unserer Hochzeit vom Land NIEDERÖSTERREICH 10.000 Schilling geschenkt!!!!! Das war ein wunderschönes Startkapital!

Also: KINDER AN DIE MACHT, inländische FAMILIEN fördern, Mütter und Väter ehren und die demographische Entwicklung wird sich sehr schnell verändern!

Das wird nichts mehr. Der Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Müttern liegt nicht nur in der Geburtenrate, 1,23 für deutsche, 1,83 für ausländische Mütter, sondern auch im Alter, in dem die Mütter im Durchschnitt ihre Kinder kriegen, 30 Jahre oder mehr für deutsche, 20 Jahre oder weniger für ausländische Mütter, oder besser gesagt, für Mütter mit Migrationshintergrund. Und speziell für die muslimischen Mütter halte ich die angegebene Geburtenrate von 1,83 für viel zu niedrig, für diese Mütter liegt sie nach meiner Einschätzung weit über 2. Das heißt, die muslimischen Mütter pflanzen sich nicht nur stärker, sondern auch bedeutend schneller fort, und deren Töchter ebenso. Es wird also nur wenige Jahrzehnte dauern, bis die Muslime in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung stellen, und dann wandern die Deutschen am besten aus in ein Land ohne muslimische Vorherrschaft.