Lässt sich der Regenbogen als christliches Symbol wiedergewinnen?

Der „Pride Month“ liegt nun schon zwei Monate hinter uns, die Regenbogenbeflaggung öffentlicher Gebäude und Kirchen hat wieder etwas abgenommen, ohne jedoch ganz aus dem Straßenbild verschwunden zu sein. Wer heute eine Regenbogenfahne hängen sieht, weiß: Hier bekennt sich jemand zum Wertekomplex des Wokeismus, also zu „Vielfalt“ oder „Diversity“, wie es im milieutypischen Denglisch heißt.

Der öffentlich zur Schau gestellte Regenbogen bedeutet nicht mehr etwa nur Toleranz – im Sinne eines Ertragens einer eigentlich abgelehnten Sache –, sondern Akzeptanz, Respekt, Wertschätzung. In erster Linie geht es um die Affirmation aller möglichen sexuellen Identitäten, Vorlieben und Beziehungskonstellationen. Dabei gilt das Motto: Alles auf diesen Feldern Praktizierte ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil „freier“ und eben „bunter“ als die klassische heterosexuelle Paarbeziehung im Rahmen einer Ehe.

Der Regenbogen steht aber auch über das Geschlechtliche hinaus für „Offenheit“, ja im wahrsten Sinne des Wortes für „grenzenlose“ Offenheit, das heißt: für liberale Flüchtlings- und Einwanderungspolitik im Sinne der linken „No borders“-Agenda.

Wie kann die Kirche sich damit solidarisch zeigen?

Die Ehe zwischen Mann und Frau gehört zum Kernbestand christlicher Moral, wie sie die Bibel bezeugt und das katholische Lehramt verkündet. Insofern ist das Hissen des woken Regenbogens an Kirchen einem gläubigen Menschen nur schwer begreiflich zu machen. Wie kann die Kirche sich mit einer Bewegung solidarisch zeigen, die diese elementare, von Gott allein für gut befundene, eheliche Verbindung von Mann und Frau als nur eine von unzähligen Möglichkeiten relativiert und dadurch ihren besonderen naturrechtlichen und sakramentalen Status untergräbt?

Besonders spitzfindige Verteidiger der woken Beflaggung weisen in ihrer Reaktion auf solche Fragen gerne darauf hin, dass der Regenbogen schließlich ein urchristliches Symbol und daher unproblematisch sei.

Richtig ist, dass Gott nach der Sintflut als Zeichen seines Bundes mit Noah und seinen Nachkommen einen Regenbogen am Himmel erscheinen lässt:

„Dann fuhr Gott fort: ‘Dies soll das Zeichen des Bundes sein, den ich zwischen mir und euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, für ewige Zeiten schließe: Ich stelle meinen Bogen in die Wolken.’“ (Gen 9,12–13)

Obwohl Gott die Menschen aufgrund ihrer Sündhaftigkeit im Laufe des Alten Testaments immer wieder mit Strafen überziehen wird, ist das Bundeszeichen zwischen ihm und den Menschen trotzdem ein Zeichen des Friedens: Der Frieden Gottes wartet auf alle, die bereit sind, sich zu bekehren und ihr Leben im Einklang mit dem Schöpfer und seinen Geboten zu leben.

Im woken Regenbogen fehlt die Farbe Mariens

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, den Regenbogen auch als Zeichen für den Frieden unter den Menschen zu nutzen. So etablierte die italienische Friedensbewegung in den 1960ern die Regenbogenflagge mit der Aufschrift „Pace“ (Italienisch für „Frieden“) als Symbol gegen den Krieg. Dabei kamen selbstverständlich alle sieben Farben des natürlichen Regenbogens zum Tragen: Violett, Indigo, Hellblau, Grün, Gelb, Orange, Rot.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

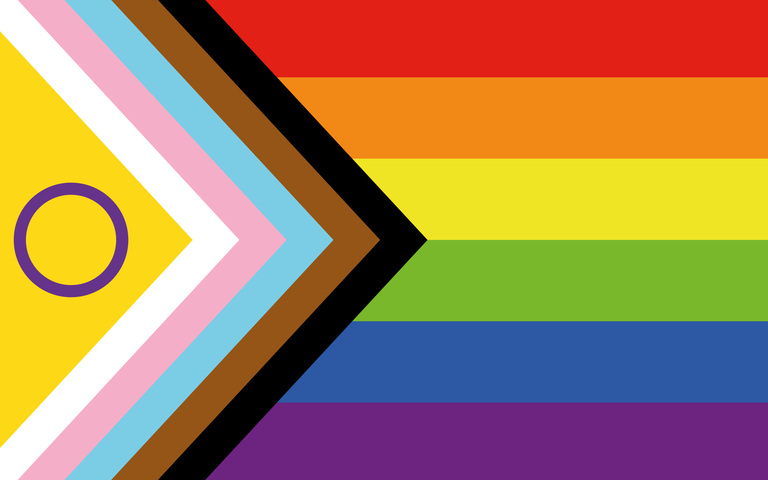

Der heutige woke Regenbogen ist nicht etwa eine Weiterentwicklung der Friedensflagge, sondern hat seine ganz eigene Entstehungsgeschichte. Die „rainbow flag“ wurde 1978 als Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung vom US-amerikanischen Künstler Gilbert Baker (1951–2017) entworfen. Statt der sieben Farben hatte die Flagge zunächst acht, die sich im Laufe der Zeit aber auf sechs reduzierten. Im Vergleich zum klassischen Regenbogen fehlt heute das Hellblau.

Zwar dürfte keine bewusste Absicht dahinterstehen, dass gerade diese Farbe weggelassen wurde, aber sprechend ist es trotzdem – handelt es sich bei Hellblau doch gerade um die Farbe Mariens. Dass die Gottesmutter, deren Herz ja gerade nicht von Stolz, sondern von Demut gegenüber dem göttlichen Willen geprägt war, an der „Pride“-Flagge keinen Gefallen findet, dürfte außer Frage stehen.

Erst muss die falsche, weltorientierte Gefallsucht ersterben

Der woken Bewegung ist mit dem Kapern des Regenbogens ein propagandistisches Meisterstück gelungen. Ein im Alten Testament wurzelndes Symbol wurde völlig umgewertet und für fromme Christen praktisch unbenutzbar gemacht. Aber wenn so etwas in die eine Richtung gelungen ist, muss es dann nicht auch möglich sein, den Prozess rückgängig zu machen?

Sollte der Wokeismus in, sagen wir, hundert Jahren Geschichte sein, könnte man den siebenfarbigen Regenbogen wohl ohne Weiteres wieder in seiner ursprünglichen Bedeutung als jüdisch-christliches Friedens- und Bundeszeichen verwenden. Aber jetzt, mitten im Kulturkampf? Es scheint schwer, aber vielleicht nicht unmöglich.

Man stelle sich einmal vor, eine große Zahl christlicher Gotteshäuser würde pünktlich zum nächsten „Pride“-Monat wieder den Regenbogen hissen, diesmal aber den richtigen, der auch das marianische Blau enthält, zudem versehen mit der Aufschrift „Demut“. Den farblichen Unterschied allein würde wohl kaum jemand bemerken, aber durch den Gegensatz von „Pride“ und „Demut“ wäre unmittelbar deutlich gemacht, dass hier etwas Neues, Anderes ausgesagt werden soll.

› Lesen Sie auch: Die verlorene Ehre des Herrn Jesus C.

Der deutsche Episkopat dürfte derzeit aber wohl nicht in der Lage, das heißt vor allem: nicht willens sein, so etwas auch nur im Ansatz durchzusetzen. Jedoch kann sich der Wind manchmal schneller drehen, als man denkt. Wer weiß, wie es aussieht, wenn einmal die finanziellen Anreize für die weltliche Gefallsucht der Kirchenvertreter entfallen sollten.

Zum Zeichen für ein gottgefälliges Leben machen!

Was, wenn dann noch die in den Sozialen Media (etwa auf „X“) aktiven Katholiken und andere Christen ihre Profile massenhaft mit dem „Demutsbogen“ versehen und den Juni statt als „Pride-Month“ als Demutsmonat feiern würden? Das passte ohnehin viel besser zu der Tatsache, dass im katholischen Jahreskreis auf den Marienmonat Mai der Juni als „Herz-Jesu-Monat“ folgt.

Dass eine kulturelle Umdeutung des „Pride-Month“ möglich ist, hat in den letzten beiden Jahren der aus dem patriotischen Lager kommende „Stolzmonat“ bewiesen: Statt mit einer Regenbogenfahne versahen zahlreiche Nutzer ihre Konten mit einem in ihrem Farbverlauf der LGBTQ-Fahne nachempfundenen Hoheitszeichen der Bundesrepublik. Für eine christliche Rückeroberung des Regenbogens müsste allerdings nicht der Nationalstolz, sondern eben die Demut des Christenmenschen im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus könnten Christen auch in der echten Welt Teil der symbolischen Reconquista sein, indem sie die „Demutsflagge“ auf T-Shirts, Aufklebern, Jute-Beuteln und so weiter öffentlich zur Schau stellen. Auch auf Demonstrationen könnte es als Zeichen des christlichen Widerstandes gegen den Zeitgeist gezeigt werden. Wichtig wäre dabei aber, den christlichen Regenbogen nicht zu einem Zeichen des bloßen Dagegenseins verkommen zu lassen. Stattdessen müsste der Regenbogen als ein eigenständiges, positives Zeichen für ein gottgefälliges Leben wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Auch wenn die Erfolgsaussichten aktuell gering erscheinen mögen, wäre es einen Versuch wert. Spätestens am Ende aller Tage wird die regenbogene Demut ohnehin über den bunten Stolz triumphieren. Es liegt an uns, ob wir so lange warten wollen.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Ich verstehe den Unmut sehr gut, wie eine woke Bewegung den Regenbogen quasi für sich völlig okkupiert hat.

Und wie der Autor richtig anführt, wurde der Regenbogen von Gott als Zeichen dafür eingesetzt, den Menschen nie mehr eine Sintflut schicken zu wollen.

Aber was bitte schön soll Maria damit zu tun haben?!? Ist das eine andere Art von katholischer 'wokeness', die sich mehr für eine hochgehypte Maria als für Jesus und Gott selbst zu interessieren scheint?

Das Orange der Regenbogenflagge steht für das Recht auf Gesundheit, wozu das angebliche Recht auf reproduktive Gesundheit gehöre. Damit haben wir also die 3 Milliarden Kinder seit der fast weltweiten Freigabe der Abtreibung also zu Recht getötet. Das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte wird mit dieser Flagge also zum Recht erklärt. In jedem unserer Kinder haben wir auch Christus getötet.

Ich finde auch, dass wir uns den Regenbogen zurückholen müssen! Demutsmonat halte ich für eine gute Idee. Alternativ auch Rettungsmonat mit einer Arche in der Mitte des Regenbogens. Statt Maria würde ich auch lieber Jesus in den Mittelpunkt stellen. Schließlich ist er die Hauptfigur im christlichen Glauben und hat mit seiner Menschwerdung und seinem Opfer am Kreuz die unbestritten demütigste Tat der Weltgeschichte vollbracht!

Mittlerweile erschaudere ich regelmäßig vor der Flagge, so weit ist es gekommen. Besonders vor jener vor der Johanniter-Kita.

Und: Marienverehrung ist keine katholische Wokeness. Bitte um Respekt.

@Jörgen Wenn man mal kurz überlegt, dass "Kita" ein kommunistisches Konzept ist und daher rein gar nichts mit katholischer Kindererziehung zu tun hat, dann passt der Pride-Bogen doch wieder perfekt dorthin.

Keine säkulare Mutter würde ihr Kind freiwillig in eine "katholische" Kinderbetreuung geben. "Weiß doch jeder, was dort passiert."

Der Regenbogen ist die Folge einer Spaltung, Aufsplittung. Die Einsicht ist verlorengegangen. Durch die Farben wird nun aber ein Weg und Orientierung ermöglicht, so man denn die Farben kennt. Der Firlefanz, der damit getrieben wird, ist Nonsens. Wer einen Regenbogen sieht, sollte als kluger Mensch eher ein bisschen erschrecken als in Begeisterung auszubrechen. "Trau, schau wem!"