Aus meinen Tränen sprießen

Sentimentalität scheint seit jeher die liebste deutsche Journalistentugend zu sein – bei welchem Thema aber fließt sie besonders sämig über die Tastatur? Bei Krieg, Corona oder Klimakrise? Vielleicht – aber eines ist es, was dann doch zu mehr Tränen anregt. Denn Krieg, Corona, Klimakrise – sie alle treffen am Ende den, der es sowieso verdient.

So zumindest wirkt die generelle Stoßrichtung einer Kultur, die den Menschen aus der Mitte ihrer Überlegungen verbannt hat. Denn eines reizt doch noch mehr: Nicht wenn es Menschen trifft, sondern die „göttlichschöne Natur“ (Hölderlin). Und wer ihr Lobeslied gesungen hat, der hat keinen Preis mehr für den Menschen. Naturliebe gebiert Menschenhass. Oder?

Sie zeigt sich in beinahe jeder Berichterstattung über sogenannte Naturkatastrophen: die klagende Zeile, die den Vorwurf bringt: Der sündige Mensch hat die heilige Natur entweiht – denn nur er muss alle Sünden auf seinem Rücken tragen.

Säkulare Erbauungsliteratur über den „dummen Menschen“

Ein besonders prägnantes Beispiel ist ein Artikel des Berliner Tagesspiegels aus der Vor-Corona-Zeit. Unter der sich kaum maskierenden Überschrift „Der dumme Mensch, der alles kaputtmacht“ schreibt die Kolumnistin Ariane Bemmer über Waldbrände im Amazonas-Gebiet. Sie verwendet die in diesen Fällen übliche Gedankenfigur: Mache die Natur zu einem beseelten Wesen, menschengleich, menschenartig, beinahe übermenschenhaft – und erniedrige den Menschen selbst im gleichen Augenblick zu einer Sache.

„Die Feuer wurden von Menschen gelegt, um dem Amazonaswald Land für ihre Geschäftsmodelle abzutrotzen. Die Schwaden ziehen gleichmütig über den grünen Giganten hinweg. Wie Blutspuren, die den Leib eines verletzten Tiers hinabrinnen. Eines angeschossenen Tiers. Das Ganze gleicht einem Massaker.“

Ist das säkulare Erbauungsliteratur, ein Gebet zu Mutter Erde – oder bloß poésie engagée, engagierte Literatur? „Der brennende Regenwald macht Angst, und er macht traurig.“ Es sind viele Tränen darin, Frau Bemmer scheint ganze Sturzbäche davon über die Tastatur vergossen zu haben: „Der Fotograf hat einen Ameisenbären fotografiert, der durch die Feuer schwer verletzt und erblindet ist, der aber in dem Moment, in dem der Fotograf sich näherte, die Anstrengung der Verteidigung unternahm. Er richtete sich auf und breitete die Arme aus. Ein Bild, bei dem man das Heulen bekommen kann.“ Schön und gut, diese Emotionen, kann man sagen, aber wo werden sie zu Hass?

Der Gedanke vom Menschen als Ungeziefer ist nicht mehr fern

Ziemlich schnell, ziemlich offen – und auf einmal so kalt. „Der kleine Ameisenbär weiß, was zu tun ist: Leben ist zu verteidigen. Der Mensch, der Blödmann, weiß das nicht. Der verteidigt Interessen.“ Die erste Salve sitzt: Ameisenbär, süß und klug, weise und ehrenvoll. Der Mensch? Nicht besonders viel mehr als böse: „So deutlich wie noch nie veranschaulicht er (der Regenwald, Anm.) die Idiotie des Menschen, seine ignorante Zerstörungsbereitschaft. Seine Dummheit und Skrupellosigkeit.“ Dumm ist also der Mensch, skrupellos und gemein.

Da ist der Gedanke nicht mehr fern, den Menschen bloß noch als Ungeziefer zu verstehen, das den heiligen Hain des Amazonas entweiht. Hier dürfen nur Käfer, Schlangen und Kröten weilen – und der hochhonorige Ameisenbär.

› Lesen Sie auch: Umweltbewegungen haben der Menschheit den Krieg erklärt

Wenn freilich einmal der Pfad der Nüchternheit verlassen ist und die Presse der Predigt den Rang abgelaufen hat, dann fallen auch die letzten Grenzen zwischen Fantasie und Fakten. Denn die Sache mit dem Ameisenbären, zumindest das gezeigte Bild, scheint eher im Fiebertraum erdacht, als wirklich passiert: „Dieser Artikel wurde am 27. August um den Hinweis ergänzt, dass das Foto von dem Ameisenbären bereits 2016 entstanden ist. Später stellte sich heraus, dass das Foto bereits 2005 entstanden ist. Das ist nun auch korrigiert“.

Eine Naturbeseelungsduselei von nördlich der Alpen

Sind Gedanken und Reflexe dieser Art seltene Glücksfunde – oder Gemeingut? Der Gang durch die Geschichte zeigt: Nein, hier ist nichts außergewöhnlich. Es gibt eine Tradition der antihumanen Naturliebe. Sie ist im ständigen Wettkampf mit anthropozentrischen Konzepten, scheint in einer Epoche schon ganz erlegt zu sein, nur um im nächsten Jahrzehnt wieder aus der Deckung zu springen.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Bestimmten Völkern wie dem deutschen fällt sie leichter als anderen – und es gibt starke Bollwerke gegen die Entwürdigung des Menschen. Liegt in diesen Bollwerken auch die Kraft, künftigen antihumanen Repressionen zu begegnen?

Nördlich der Alpen weht ein anderer Wind als in ihrem Süden. Kaum jemand hat diesem Gegensatz publikumswirksamer Gestalt verliehen als Goethe: „Dahin! Dahin / Geht unser Weg; o Vater, lass uns ziehn!“ Bei aller Italien-Sehnsucht steht Goethe selbst aber mit beiden Beinen in einer germanisch tradierten pantheistischen Tradition, einer Naturbeseelungsduselei, die teilweise rührend, aber weitaus öfter abstoßend ist.

Goethe ist der säkulare Genius des deutschen Geistes

Warum ist diese Regung bei Goethe besonders frappierend? Goethe ist der säkulare Genius des deutschen Geistes – von allen Lagern verehrt und geliebt. Manifestierte sich nicht in Weimar eine Dichter-und-Denker-Religion, die Deutschland im 19. Jahrhundert entscheidend formte? Und trotz der mannshohen antikischen Büsten in seinem Weimarer Stadthaus bleibt Goethes Denken doch nordalpin, wenn er in den Gesprächen mit Eckermann ernst doziert:

„Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge, sie hat immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen. Den Unzulänglichen verschmäht sie, und nur dem Zulänglichen, Wahren und Reinen ergibt sie sich und offenbart ihm ihre Geheimnisse. Der Verstand reicht zu ihr nicht hinauf, der Mensch muss fähig sein, sich zur höchsten Vernunft erheben zu können, um an die Gottheit zu rühren, die sich in Urphänomenen, physischen wie sittlichen, offenbaret, hinter denen sie sich hält und die von ihr ausgehen.“

In der Poesie des 19. Jahrhunderts fallen Aussagen mit antihumanistischem Reflex immer wieder ins Auge. Gerade in Kleinmeistern, denen das Individualgenie der Großen fehlt, tritt der Geist der Zeit umso stärker hervor. Robert Schumann wählt aus den Gedichten Justinus Kerners zwölf für seine „Liederreihe nach Justinus Kerner op. 35“ aus.

Ein vom Leben Enttäuschter geht mit jedem Gedicht mehr dem Abgrund entgegen. Die Vorlagen sind nett, die Vertonung von Robert Schumann genial – aber sympathisch sind die Werke nicht. Denn wie platt tritt hier der antihumanistische Affekt hervor? Das elfte Lied kreist um die Frage, wer das lyrische Ich „so krank“ gemacht habe.

Wer den Menschen hasst, will den Untergang

War es der „kühle Hauch aus Norden“ oder der „Schatten unter Bäumen“? Noch einige weitere Naturphänomene werden genannt. Die Lösung aber heißt: „Dass ich trag‘ Todeswunden, / Das ist der Menschen Tun; / Natur ließ mich gesunden, / Sie lassen mich nicht ruhn.“ Aha; so einfach ist es also anscheinend für den (über)-durchschnittlichen Denker im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Wald ist freundlich, Mensch ist urgemein und schlägt „Todeswunden“.

Was bleibt mit so einer Einstellung? Wo führt sie hin? Wenigstens sind Kerner/Schumann konsequent – und führen den menschenhassenden Protagonisten im folgenden Schlusslied – das musikalisch als bloß leichte Abwandlung von Nummer 11 erscheint – konsequent zum Selbstmord. Denn wer den Menschen und damit sich selbst aus tiefster Seele hasst, der will nichts mehr – nur den Untergang.

Für jeden Bach und jedes Zweiglein finden die deutschen Kulturschaffenden des 19. Jahrhunderts ein lobendes Wort, für ihre Mitmenschen kommt es ihnen schwer bis gar nicht über die Lippen. Die Rangordnung scheint klar: Über dem Menschengetier erhebt sich die Natur.

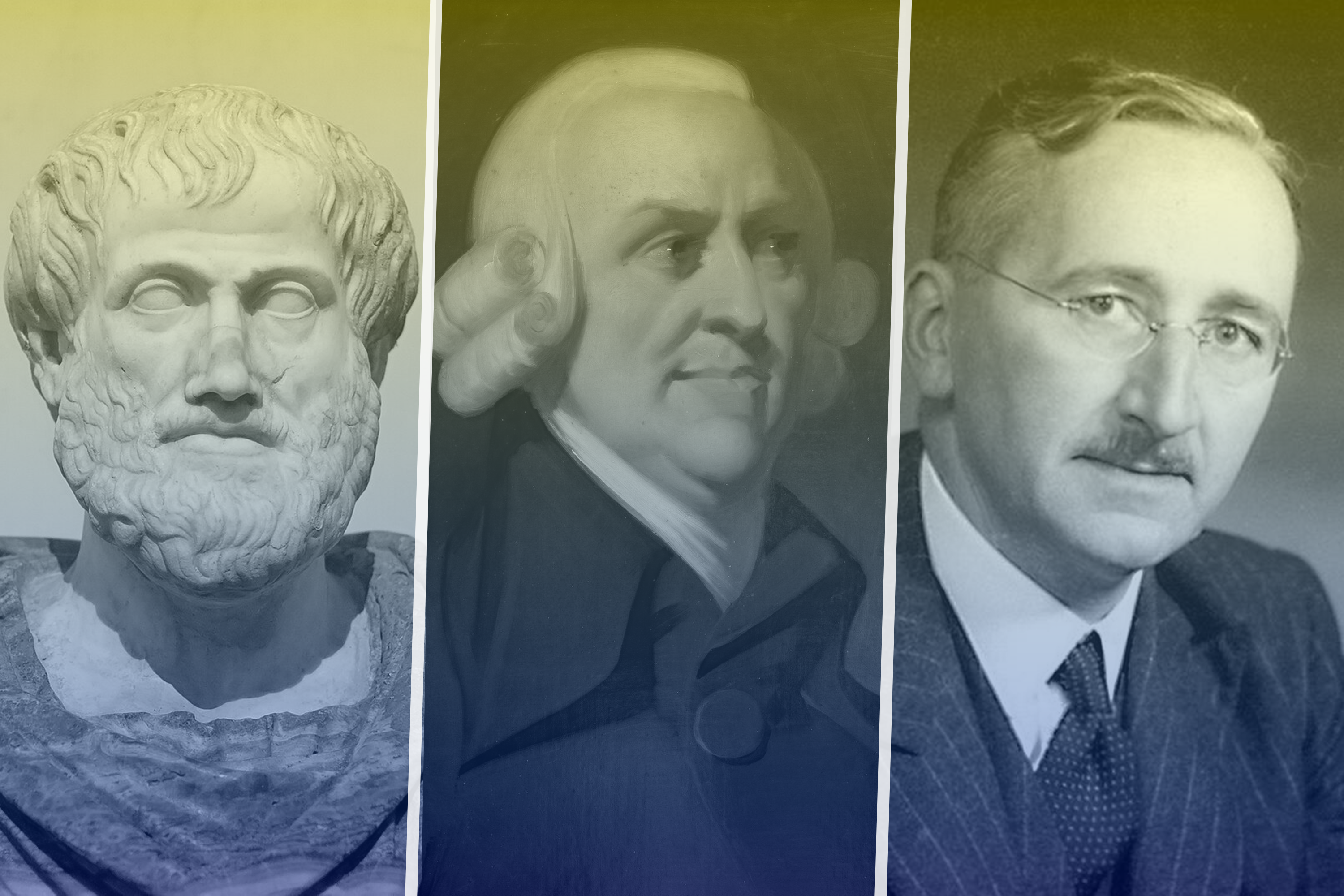

Die anthropozentrische Wende

Woher kommt diese Rangordnung? Hat sie Vorläufer in der Geschichte der Völker? Wie sehen denn die Götter bestimmter Gruppen aus – und was verrät das über diese Gruppen selbst?

Dort die griechischen Götter, die sich vom Olymp herab unter die Menschen mischen, die in ihrer Gestalt für die Menschen kaum als etwas anderes wahrzunehmen sind. Götter, die essen, trinken und auch die allzu menschlichen Abgründe nicht auslassen. Etwas Höheres als den Menschen – wenn auch in einer Art Über-Version – scheint es nicht zu geben.

Man kann den Menschen-Göttern Tempel bauen, ihr Antlitz in Stein meißeln – sie irgendwie als Zeitgenossen wahrnehmen. Hier die zwar auch irgendwie menschlichen Germanen-Götter, deren Kult aber diffuser und entgrenzter zu sein scheint.

Germanische Götter: zu groß, zu diffus, zu allumfassend

Tacitus schreibt in seiner „Germania“ über die Gottesverehrung der Germanen. Das Werk zeigt in seiner späteren Annahme durch die Nachfahren der Beschriebenen eine Wirkmächtigkeit und einen Willen zur Identität, der es betrachtenswert macht:

„Im Übrigen halten sie der Größe der Himmlischen nicht für gemäß, die Götter inner Wänden zu bannen oder irgendeiner Erscheinung des menschlichen Antlitzes ähnlich zu bilden. Haine und Wälder heiligen sie und nennen mit den Namen persönlicher Gottheiten jenes Geheimnisvolle, das sie allein durch fromme Anbetung schauen.“

Zu groß also scheinen ihre Götter, zu diffus, zu allumfassend und unbegrenzt, als dass sie wirklich menschliche Züge annehmen könnten. Ein Tempel könnte sie nicht fassen; stattdessen werden sie in der Freiheit der „Haine und Wälder“ verehrt, weit ab von den Menschen und ihren Siedlungen. Selbst wenn diese Stelle nicht die tatsächliche germanische Religiosität fassen sollte, so kreiert sie doch zumindest in der Rezeption eine Gegenposition zum in der Neuzeit wieder stärker hinterfragten Christentum mit seinem inkarnatorischen und philosophisch präzisen Gedankengebäude.

Der Dreh- und Angelpunkt ist die Menschwerdung

Denn was ist der Punkt der christlichen Religion, der sie einzigartig macht? Ist es die jesuanische Ethik der Bergpredigt? Oder nicht vielmehr der Gedanke der Inkarnation, der das Christentum aus allen anderen Religionsentwürfen emporhebt? Ist es darum müßig, nach der Gottesvorstellung derer zu fragen, die ihren Erlöser als Kind in der Krippe anbeten?

Ein wenig ist es das, denn das inkarnatorische Skandalon muss wie von selbst zu einer Religion führen, die nie ganz schlecht vom Menschen denken kann. So ist gerade das Christentum in seinen ersten Jahrhunderten ganz deutlich, was die Verortung des Menschen im Kosmos angeht. Es scheint vielmehr keinerlei Diskussionsbedarf über das Thema zu geben: Wo steht der Menschen in Bezug auf Gott (unter ihm) und im Bezug auf die Natur (über ihr). Der Kirchenvater Laktanz bringt diese Ordnung in „De ira Dei“ auf den Punkt:

„Wenn man die gesamte Einrichtung der Welt betrachtet, so wird man in der Tat einsehen, wie wahr der Ausspruch der Stoiker ist, dass die Welt um unsertwillen geschaffen ist. Denn alle Elemente, aus denen die Welt besteht, und all ihre Erzeugnisse sind auf den Nutzen des Menschen angelegt.“

Laktanz interpretiert im Folgenden die einzelnen Merkmale und Teile der Schöpfung als ganz auf den Menschen hin bezogen:

„Dem Menschen dient das Feuer zu Wärme und Licht, zur Bereitung der Speisen und zur Bearbeitung des Eisens; ihm dienen die Quellen für Trank und Bad, die Flüsse zur Bewässerung der Felder und zur Abgrenzung der Gegenden; ihm dient die Erde zur Gewinnung mannigfaltiger Früchte, die Ebenen für Saatfeld, die Hügel für Anlage von Weinpflanzungen, die Berge zur Beschaffung von Bau- und Brennholz; ihm dient das Meer nicht bloß zum Austausch der Waren und zur Herbeischaffung von Gütern aus fernliegenden Gegenden, sondern auch zur Gewinnung einer Fülle von Fischen jeder Art.“

Kann man sich hier eine anthropozentrischere Weltsicht, einen größeren Optimismus auf die Gattung hin vorstellen? Schwerlich. Wo aber steht in diesem Konzept das Tier? Ist es quasi gleichberechtigter Partner oder wird es von Laktanz eher in die Natur-Welt hineingestellt?

Klarheit und Ordnung bei den Kirchenvätern

Auch hier lässt der Kirchenväter nicht die notwendige Klarheit vermissen:

„Hat sich denn Gott auch der stummen Tiere wegen bemüht? Durchaus nicht; denn sie sind ohne die Gabe der Vernunft. Aber wir sehen wohl ein, dass Gott in derselben Weise auch die Tiere zum Gebrauch des Menschen geschaffen hat, teils zur Speise, teils zur Kleidung, teils zur Dienstleistung bei der Arbeit, so dass es offensichtlich ist, dass die göttliche Vorsehung das Leben des Menschen mit einem Überfluss an Gütern und Vorräten habe ausrüsten und ausstatten wollen; und aus diesem Grunde hat Gott die Luft mit Vögeln, das Meer mit Fischen, und die Erde mit Tieren angefüllt.“

Die ganze Tierwelt bleibt bei Laktanz auf den Menschen bezogen und ist zu seiner Erhaltung und Ernährung angelegt. Die Rang- und Schöpfungsordnung ist klar: Der Mensch hat Gott über sich – aber die restliche Welt ist ihm untertan und auf ihn hin geordnet.

› Lesen Sie auch: Glauben die Klima-Katholiken noch an Gott?

Auch der Kirchenvater Tertullian kommt in einem seiner Werke – „De anima“ – explizit auf das Verhältnis von Mensch und Natur zu sprechen:

„Wenigstens liegt es auf der Hand, dass der Erdkreis selbst von Tag zu Tag mehr angebaut wird und kultivierter ist als ehedem. Alles ist bereits zugänglich, alles erforscht, alles für den Verkehr erschlossen; verrufene Einöden sind längst in die lieblichsten Triften verwandelt, Wälder zu Ackerfeld urbar gemacht, die wilden Tiere durch die zahmen vertrieben, Sandflächen besäet, Felsen gesprengt, Sümpfe ausgetrocknet und die Zahl der Städte so groß als ehedem die der Hütten. Auch die Inseln sind nicht mehr Gegenstand der Furcht, Klippen schrecken nicht mehr, überall sind Wohnungen, überall Bevölkerungen, überall Staaten, überall Leben.“

Deutlich zeigt sich in diesen Beispielen eine Mentalität, in der die Rolle des Menschen klar definiert ist: Er gestaltet die Natur und versucht, sie zu einem für ihn angemessenen Lebensraum zu machen. Er nimmt das, was aus sich heraus ist – die Natur – und wandelt sie in einem stetigen Kultur-Prozess in etwas anderes um: Aus Einöde wird Trift und aus Wald Ackerland. Im Großen scheinen sich christlicher und antiker Humanismus nicht zu widersprechen, sondern eher zu ergänzen – sie weisen den Weg in eine neue Zeit und bleiben noch lange gemeinsamer Maßstab.

› Den zweiten Teil des Artikels von Simon Püschel über die Stellung des Waldes in Antike und Mittelalter sowie über die widerstreitenden Ideen in französischer und englischer Gartenbaukunst lesen Sie morgen. Am Sonntag erscheint eine Erwiderung Riccardo Wagners.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Der Mensch ist nicht außerhalb der (universalen) Natur/Evolution - von Alpha nach Omega, er ist Teil dieses Prozesses. Gott ist Schöpfer, der Alles in Allem (Panentheismus) und der Christus Jesus unser Erlöser.

Was soll da all dieses Zitatengedöns des Autors? Nur Selbstbestätigung oder schlichte Unkenntnis?

@DicxDer Autor stellt lediglich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wahrheits- und schriftgemäß dar. Das wüssten Sie, wenn Sie die Bibel einmal zumindest angelesen hätten. Die Rangfolge Gott > Mensch > Natur wird nämlich schon im 1. Buch Mose eindeutig klargestellt.

Von den Kirchenvätern lernen heißt Siegen lernen.