Abendlanddämmerung

Man identifizierte ihn anhand seines Platinrings und der viertausend Dollar, die er lose in der Hosentasche trug. Als man ihn aus den Fluten des Nordatlantiks fischte, war es das Einzige, was auf seine gehobene gesellschaftliche Stellung und seinen Reichtum hinwies. Alles andere war bis zur Unkenntlichkeit aufgedunsen und durch Wasser und Kälte entstellt.

An jenem unglücklichen Tag hatte er gedankenversonnen in einem Sessel des mahagonigetäfelten Rauchsalons gesessen und bei einigen Gläsern Whiskey das ausgedehnte Dinner auf sich wirken lassen. Die Ruhe bei seinem After-Dinner-Drink wurde plötzlich durch ein Schwanken gestört, das er, von einem beinahe unheimlichen, dumpfen Geräusch begleitet, spontan als ungesund bis böse empfinden musste. Es war keine Halluzination, sondern eine Wirklichkeit.

Nicht der Whiskey war schuld an der Störung seines Gleichgewichts, sondern ein gigantischer Eisberg, der den Luxusliner gerammt hatte, mit dem er nach New York unterwegs war. Die Titanic, deren Jungfernfahrt Johann Jakob Astor IV. als reichster Passagier an Bord begleitete, das als unsinkbar gepriesene Schiff, hatte keine Chance mehr. In einem reißenden Sog würde alles in die Tiefe ziehen – Reiche und Arme, Kapitän und Mannschaft, wertvoller Schmuck und teure Kleider, die gesamte Staffage des parfumgeschwängerten, luxuriösen Schiffsgiganten. Und auch der reichste Passagier mit seinem Whiskeyglas.

Das neue Ideal im alten Rom

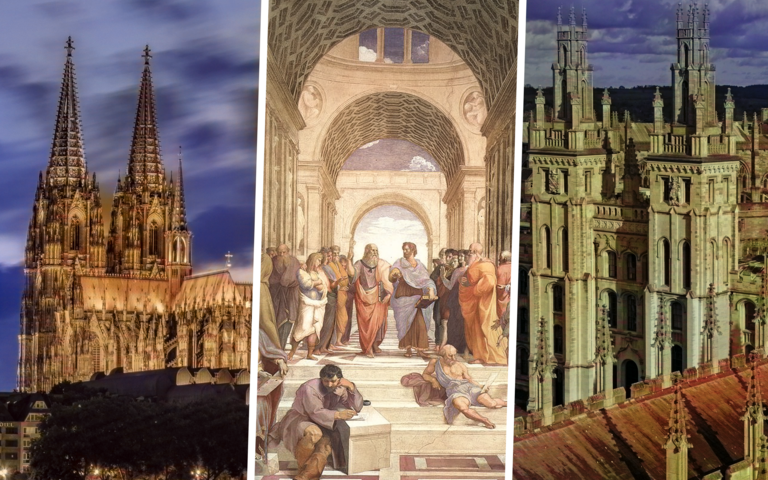

Der Untergang der Titanic bildet seither das Paradigma aller Untergangsvisionen. Und es gibt unübersehbare Parallelen zwischen dem langsamen Versinken des leckgeschlagenen Meeresgiganten und dem Zustand der Kultur in Europa. Besonders jetzt, wo Fluten von Angehörigen anderer, nichtchristlicher Kulturen Europa unter Wasser setzen, stellt sich die Frage, was es mit dem auf sich hat, was wir „christliche Kultur“ nennen. Dazu hilft ein Blick in die Geschichte.

Da ist zunächst die frühe Phase des Christentums, in der der junge Glaube und seine tapferen Anhänger sich wohltuend – wenn auch nicht ganz risikofrei – von ihren dekadenten Zeitgenossen des seinerzeit ebenfalls im Untergehen befindlichen Imperium Romanum abhebt. Ihr neues Ideal ist nicht ein gedankliches Ideal. Es ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.

Und das Ergreifen dieses Ideals ist der Glaube, der Glaube an eine Person, die nicht in Blitz und Donner und damit am Ende im Nebel des Metaphorischen verschwindet, sondern die eine reale Gegenwart auszeichnet. Diese reale Gegenwart wird von Anfang an nicht in den Köpfen vermutet, sondern in besonderen Formen der Feier, die das bewirken, was sie bedeuten. Man nennt sie „Sakramente“.

Die Sakramente sind der Ursprung christlicher Kultur

Im Christentum lebt schon seit seiner Geburtsstunde der Glaube an einen personalen Gott, der – im Gegensatz zu den altrömischen Glaubensvorstellungen – sichtbar Mensch geworden ist und der deswegen auch ungeachtet seiner Verabschiedung als sichtbarer Heiland und nach einem Rückzug in die Höhen des Himmels in sichtbaren Formen dauerhaft inkarniert blieb.

Die Sakramente der Kirche, die allesamt schon von Anfang an das Leben der Christen bestimmen, sind die Urformen dessen, was sich später als christliche Kultur einen Namen in der Menschheitsgeschichte gemacht hat. In ihnen, so glaubt die gesamte Christenheit bis zur Reformation, handelt Gott an dieser Welt.

> Lesen Sie auch: Das Abendland geht unter. So what?

Er greift auf hörbare, sichtbare, fühlbare Weise in das Leben der Menschen ein, wenn er ihnen die Zusage macht, dass sie mit ihm ewig leben werden, wenn sie sich seinem Willen unterstellen und mit den Gnadenmitteln ausstatten lassen, die er selbst der Welt durch die Vermittlung der Kirche als Ursakrament schenkt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Jenseits von Gottesverehrung und allgemeinen künstlerischen Formen, die schon in der Antike geschaffen wurden, um Göttliches oder Mythologisches abzubilden, sind die vermittelnden Formen des christlichen Glaubens Kult. Sie sind außeralltägliche Formen, die ganz und gar ausgesondert sind, um das eine zu bewirken: die Gegenwart des verborgenen Gottes unter den Menschen. Sie sind keine Formen des bloßen Verweises oder der Erinnerung. Sie wirken.

Warum das frühe Christentum beim römischen Establishment so unbeliebt war

Denn während die Feier und das Fest, die Dichtung und der Mythos in bildender Kunst, Dichtung, Musik und Theater Formen sind, in denen der Mensch sich ganz und gar der Wirklichkeit und der Wahrheit der Dinge nähert, sind die Kultformen des Christentums umso mehr Gegenwart der Wahrheit selbst, weil ja die Christen davon ausgehen können, dass die Wahrheit eine Person ist. Der ewige Logos ist in Jesus Christus ein Teil der fleischlichen Welt geworden.

Hier liegt der Grund, weshalb das frühe Christentum sich beim römischen Establishment so unbeliebt machte. Denn erstens widersprach der exklusive kultische Bezug der Christen zu Jesus Christus dem römischen Kaiserkult und hielt die Christgläubigen davon ab, vor dem Standbild des Cäsar Weihrauch zu opfern, was sie umgehend zu Hochverrätern und infolgedessen zu Märtyrern machte.

> Lesen Sie auch: Den Logos entdecken: Wie Europa seine Schönheit wiederfindet

Und zweitens nahmen sie damit einen verdächtigen Abstand von der Dekadenz ihrer Zeit, die dazu übergegangen war, die einst staatskultischen Formen und deren ideale Motive durch Unterhaltungsprogramme abzulösen. Ganz wie heute!

Nach dem stückweisen Suizid des Imperium Romanum siegt das Christentum in großer Beharrlichkeit – und durch das Blut der Märtyrer. Als die Kirche zu Beginn des vierten Jahrhunderts aus den Katakomben ans Tageslicht kommt, ist klar, weshalb sie die Kultur ihrer Zeit nicht nur überlebt, sondern auch überwunden hat.

Weil sie Trägerin der Fülle der Wahrheit ist, die in Jesus Christus Mensch geworden war, der sich nach Tod und Auferstehung fortan in Seinem mystischen Leib, der Kirche, durch die Zeit bewegen wollte. Ihr Kult ist nicht nur die Inszenierung bestimmter moralischer Maximen, ihr Kult ist das Einlösen jenes Vermächtnisses, das der Gottessohn am Abend vor Seinem Opfertod am Kreuz hinterlassen hatte, als er den Jüngern im Abendmahlssaal die Anamnese Seines Todes und Seiner Auferstehung befahl.

Die Kultur lebt aus ihren kultischen Wurzeln

Dieses höchste Gut, das die frühe Kirche schon unter Aufbietung höchster Entschiedenheit und unter größten Risiken bewahrt und unter Lebensgefahr praktiziert hatte, sollte fortan der Motor für das werden, was wir als die Kultur des Abendlands bezeichnen können.

Diese Kultur lebt ganz und gar aus ihren kultischen Wurzeln. Sie tauft alles bisher vorhandene Schöne und ordnet es dem Kult zu, der verborgenen und realen Begegnung mit Gott. Die Liturgie der Kirche, ihre Ausstattung und ihre Gebärden, die Sprache, in der sie gefeiert wird und die Hallen, die für ihren Vollzug ausgesondert und geweiht werden, sind nicht Staffage. Sie sind die sichtbare Hülle für die Anwesenheit des Verborgenen.

> Lesen Sie auch: Erwirb es, um es zu besitzen

Die abendländische Kultur steht daher gerade wegen ihres kultischen, auf Gott ausgerichteten Wesens für das wahre Humanum. Sie „macht“ aus dem Menschen erst einen Menschen, weil sie nichts mit ihm macht. Sie lässt ihn nach vorne schauen, dahin, wo der Ursprung und das Ziel des Menschen sind.

Die christliche Kultur ist kein Rankenwerk zur Dekoration des Religiösen

Die christliche Kultur ist also kein Rankenwerk zur Dekoration des Religiösen, sie ist in allen ihren Dimensionen, in Musik, bildender Kunst, Theater und Dichtung und sogar in den kulturellen Ausprägungen volkstümlicher Bräuche nichts anderes als die unalltägliche Manifestation der Erlösung.

Das bedeutet aber umgekehrt: Wenn der Konsens über das Wesen von Himmel und Erde zerbricht, dann wird die christliche Kultur zu einem Fall für das Museum. Dies findet sich dort bestätigt, wo sich die Kultur zum „Kulturbetrieb“ gewandelt hat, der – wie alles Betriebsame – nicht zur Versenkung in das Wahre und Schöne verhilft, sondern eher umgekehrt das Wahre und Schöne in der Welt des Nützlichen versenkt.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Kultur seit ihrer Ablösung vom Kult nichts anderes mehr sein kann als Affirmation einer vergänglichen Welt. Weil sie sich allem Überzeitlichen zu verschließen entschieden hat, seit ihr durch die Aufklärung klargemacht wurde, dass sie keineswegs der außeralltägliche Ernstfall der Begegnung mit der Wahrheit ist, sondern allenfalls dem Zweck der Selbstbestätigung menschlicher Vernunftmöglichkeiten dienen darf.

> Lesen Sie auch: „Westliche Werte – das sind zum Teil Todsünden“

Daher ist es für die (katholische) Kirche unserer Tage ein Gebot der Stunde, den Kult, der zu allen Zeiten die Kultur des Abendlandes aus sich entlassen kann, zu renovieren. Es geht nicht darum, die Heiligenfiguren und goldenen Kelche hinter Vitrinenglas zu stellen, sondern sie vielmehr wieder als das Heilige in der Kirche zu behandeln, kostbarer als Mikrophone und Tagungssessel. Und zwar nicht, weil sie künstlerisch wertvoll sind, sondern weil sie die Hülle für den anwesenden Gott sind.

Wenn der Dialog der letzte Ausweg ist, lässt sich die Situation kaum noch retten

Deswegen brauchen wir entgegen allen zeitgeistlichen Forderungen nicht so sehr den Dialog, sondern die Anbetung. Denn wenn der Dialog der letzte Ausweg ist, lässt sich die Situation erfahrungsgemäß kaum noch retten.

Es ist die Anbetung, die die Welt auf Gott ausrichtet. Sie ist der sicherste Ausweg, der sich denken lässt: der Ausweg aus der Kleinheit menschlicher Begrenztheit. Diesen Ausweg, der mit der Anbetung beginnt, nennt das Christentum auch Umkehr, gemäß dem Grundsatz, dass nicht diejenige Gesellschaft christlich ist, in der niemand sündigt, sondern in der viele Buße tun.

In dieser Haltung, in der Zuwendung zu Gott und in der Abkehr von sich selbst kann das Überleben auf dem sinkenden Schiff gelingen – nicht durch die Flucht in die Melancholie der Schiffsbar oder in die Panik des allgemeinen Fortschrittsgedrängels.

Wenn die Kirche hier nicht der Versuchung erliegt, funktionaler Steigbügelhalter einer entgotteten Welt zu sein, wird sie vielleicht nicht das christliche Abendland vor dem Versinken bewahren, sie wird aber in Europa das retten, was der Keim für eine Zeitenwende sein kann.

Ob diese Vermutung realistisch ist? Nein, sie ist unwahrscheinlich, „ebenso unwahrscheinlich wie es die Entwicklung war, die von der Berufung des Fischers Simon und des Zöllners Matthäus zur Weltkirche geführt hat“ (Martin Mosebach).

Kommentare

Und, wie lange genau hat die Dekadenz des Imperium Romanum angedauert? Vom 2. Jh. v. Chr., wo die ersten römischen Autoren schon davon schwadroniert haben, die Römer fielen der Dekadenz der Griechen anheim, die sie gerade eigentlich besiegt hatten, bis zum 5. Jh. n. Chr., also sieben Jahrhunderte? Und wie lange hat sie in Ostrom angedauert, diese Dekadenz, denn immerhin hat das Byzantinische Reich bis 1453 durchgehalten, also mehr als tausend Jahre als Westrom?

Das Gerede von der Dekadenz in Rom hat keinerlei analytischen Wert, weder für die römische Geschichte noch für unsere Gegenwart. Es ist lediglich Ausdruck einer inzwischen unerträglichen Larmoyanz in diesem Land, die Herr Merz, man mag von ihm halten, was man will, vollkommen zu Recht angeprangert hat.

Fast alles richtig. Aber in einem entscheidenden Punkt zu weit gefaßt: Mittel und Osteuropa, das Land zwischen Böhmen, Baltikum und dem nördlichen Balkan ist weder konsum-islamistisch noch antichristlich verdorben. Und noch etwas: Krisen hat das Christentum mehr als eine überwunden. Das wird nicht mit diesen Kirchendiener gelingen, aber es wird gelingen.

...Danke!

Vergelt's Gott für einen der schönsten und erhellendsten Texte, die ich je über die Sakramente gelesen habe! 😀

Die kulturhistorischen Schlussfolgerungen kann ich nicht abschließend beurteilen, sie erscheinen mir aber mehr als plausibel (allein schon durch eine persönliche Begegnung mit dem überaus liebenswürdigen und tiefgläubigen Büchner-Preis-Träger Martin Mosebach).

Widersprechen muss ich den Seitenhieben gegen die Migration aus nicht-christlichen Ländern und (teilweise) die Reformation: So sehr ich Islamisierungstendenzen in unserem Land mit großer Skepsis sehe, so wenig sind dekadente Entwicklungen im vormals christlichen Abendland frommen Muslimen abzulasten:

Im Übrigen schließe ich mich Pfarrer Dr. Rodheudt mit den Worten des heiligen Papstes "aus einem fernen Land" an:

"Habt Mut! Fürchtet Euch nicht! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!"

https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1030897684?ProvID=11010473&gad_source=1&gad_campaignid=18248459951&gbraid=0AAAAADvw_BUdtZ7r4-TtQ7F4vW_tAczCK&gclid=Cj0KCQjwrojHBhDdARIsAJdEJ_fal2OW1gEIcq5kZJoH1jCA8z8Rfb31t87RmGz5qWHfMISKMn_PYlgaArucEALw_wcB

ich empfehle dem Hw H Pfr dieses Buch