Zur Rechten des Herrn

In zahlreichen Kulten und Religionen spielt der Osten und Orient, wo die Sonne aufgeht, eine bevorzugte Rolle. Vielfach wird das als die Richtung angesehen, die zum Himmel führt. Gräber des Paläolithikums und des Neolithikums weisen bereits eine Ostung auf, ebenso sind die neolithischen Kultstätten zur Sonne hin ausgerichtet. Die antiken griechischen und römischen Tempel waren gemeinhin geostet, die religiösen Handlungen im Hinduismus sind gen Osten ausgerichtet. Waren die Tempel gewestet, so sollte die Sonne durch den Eingang scheinen. Neben der Ost-West-Achse gibt es in verschiedenen Religionen auch Nord-Süd-Ausrichtungen oder Ausrichtungen an anderen Himmelskörpern. Die Ostung ist aber dominant.

Rechts und links in der Bibel

In der zweiten Schöpfungsgeschichte der Genesis wird berichtet, dass das Paradies im Osten gelegen habe (1. Mose 2,8). Dort war es warm, die Vegetation üppig, die Tiere friedlich. Die Seite zur rechten Hand gilt im Alten Testament als der ehrenvolle Platz (Ps 110,3), die rechte Hand und die rechte Seite werden häufig hervorgehoben, die rechte Hand des Schöpfers hat den Himmel ausgespannt (Jesaja 48,13).

Im zweiten Buch Mose (15,6) steht etwa: „Deine Rechte, HERR, ist herrlich an Stärke; / deine Rechte, HERR, zerschmettert den Feind.“ Und im Buch Kohelet: „Der Verstand des Gebildeten wählt den rechten Weg, / der Verstand des Ungebildeten den linken“ (Prediger, 10,2). Nur im Kontext des Krieges, also in einer invertierten Ordnung, wird die linke Hand – die Hand, mit der Kain seinen Bruder erschlug – gelobt.

Der reuige Schächer hing zur Rechten Jesu

Schreiten wir zum Neuen Testament fort: Zwei Schächer wurden gemeinsam mit dem Herrn auf Golgota gekreuzigt; beide hatten es, zumindest nach Auffassung eines der beiden, Dismas, verdient. Dieser bekehrte sich und Jesus versprach ihm, noch heute mit ihm im Paradiese zu sein.

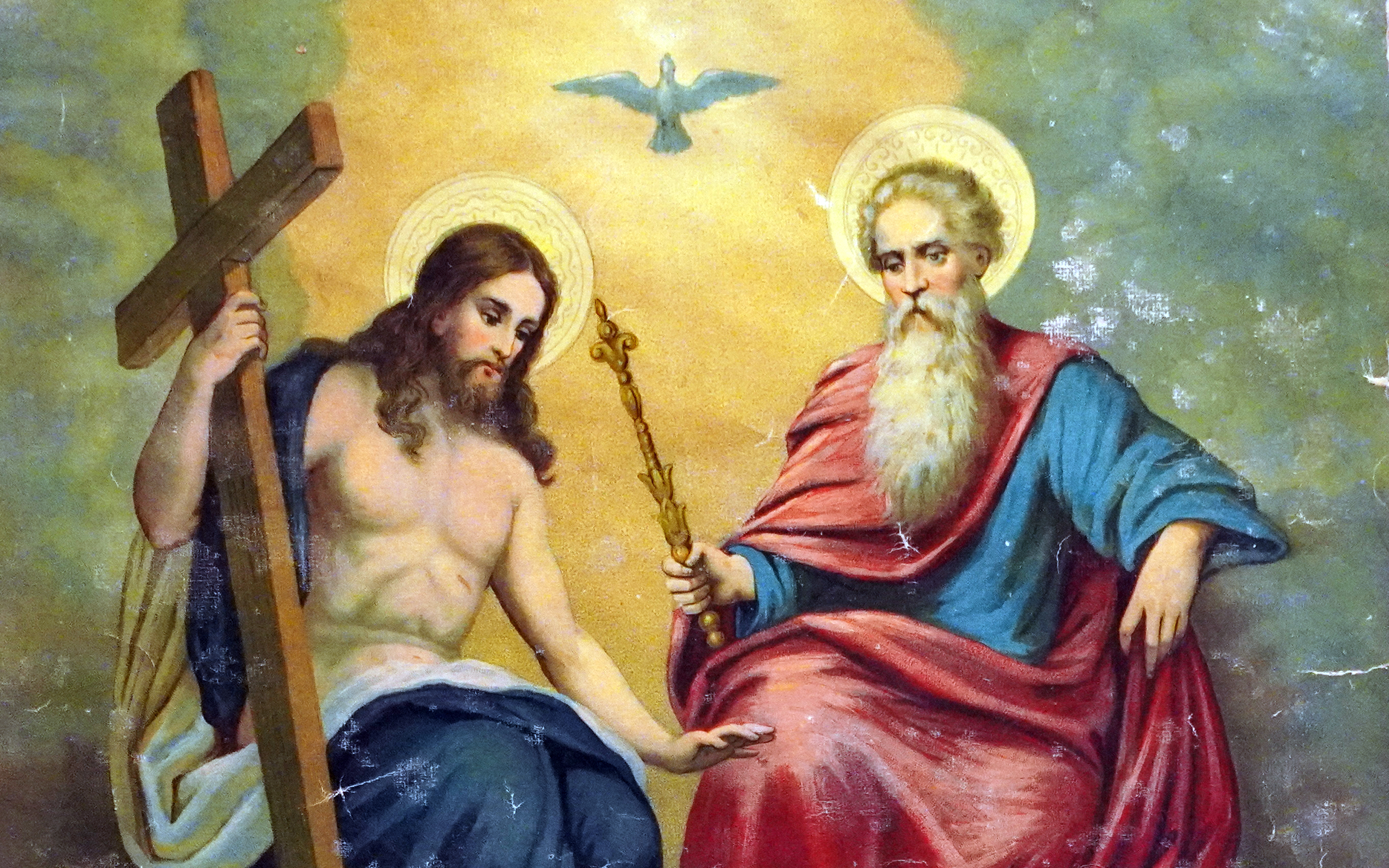

Dismas hing zur Rechten Jesu und dieser wendete seinen Blick nach rechts zu dem reuigen Sünder. So wird die Kreuzigungsgruppe in der christlichen Ikonographie üblicherweise dargestellt. Denn wie der Menschensohn zur Rechten Gottes sitzt, so werden dereinst die Völker vor ihm versammelt; die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken.

Bei Matthäus heißt es: „Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist!“ (Mt 25,34) Und so gruppieren viele Darstellungen des Jüngsten Gerichtes die guten Auserwählten auf der rechten Seite, die bösen Verworfenen auf der linken des wiederkommenden und Gericht haltenden Herrn.

Zehnmal wird alleine im Neuen Testament die rechte Seite des Herrn als Ehrenplatz hervorgehoben. Eingang fand die rechte Orientierung auch in das Apostolische Glaubensbekenntnis: „Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters …“

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Auch im Koran ist die rechte die gute Seite, die Seite der Auserwählten, die Verdammten sind auf der linken plaziert. Nach den islamischen Vorschriften soll die Moschee zuerst mit dem rechten Fuß betreten und mit dem linken verlassen werden. Der Prophet Mohammed gilt als die rechte Hand Allahs auf Erden. Essen und trinken sollen Muslime mit der rechten Hand, die Genitalien mit der linken Hand anfassen. Ausgespuckt wird auch zur linken Seite.

Im Buddhismus ist links die falsche Abzweigung auf dem Weg ins Nirwana, rechts der richtige Pfad.

Ausrichtung nach rechts: Die Ostung der Kirchen

Von rechts, ex oriente, kommt das Licht, der Morgen, die Sonne; von dort wird Christus wiederkehren. Die religiöse Ausrichtung, Orientierung, geht also gen Osten, nach rechts. Aber saß beim letzten Abendmahl Jesus Christus nicht in der Mitte? So suggerieren es seit dem Mittelalter die Abendmahlsdarstellungen, die Blickachse führt ins Zentrum, eben auf Jesus gerichtet, neben ihm sitzen links und rechts die Apostel an einer Tafel wie im Theater. Leonardo da Vincis Darstellung „Il Cenacolo“ (Das Abendmahl) ist das berühmteste Beispiel für diese Anordnung, und diese wird im visuellen Gedächtnis sogleich aufgerufen, wenn wir an das letzte Abendmahl denken.

Doch entstand diese Darstellung Ende des 15. Jahrhunderts. In der Antike speiste man anders, und zwar an einem halbkreisförmigen Tisch, an dem man auf Liegesofas oder einer Bank Platz nahm. Der Ehrenplatz war – natürlich – an der rechten Seite, in cornu dextro. Und so wurde das Abendmahl auch bis ins Mittelalter dargestellt.

Gott ist überall, aber nicht ortlos

Für die sich herausbildende Liturgie und die Kirchenbauten kam die von paganen und jüdischen Riten übernommene Ostrichtung hinzu. Schon beim Propheten Hesekiel (43,2) heißt es: „Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam aus dem Osten heran. Ihr Rauschen war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit.“

Die Gebetsrichtung ging dann auch für die frühen Christen Richtung des Sonnenaufgangs. So heißt es beim heiligen Augustinus, dem Bischof von Hippo: „Wenn wir zum Gebet aufstehen, wenden wir uns nach Osten (ad orientem convertimur), von wo sich der Himmel erhebt.“

Gott ist überall, aber nicht ortlos! Jesus fährt nach Osten in den Himmel auf, die Vorstellung eines Osthimmels als Thronsitz Gottes ist fest verankert, die christliche Gebetsrichtung seit dem frühen zweiten Jahrhundert anzutreffen und seit dem Jahr 200 ein fester Grundsatz. Auch das Sterben und Begraben wurde nach Osten ausgerichtet.

So wendet sich der Täufling gen Osten und der Priester zelebriert nach Osten. Nach Osten, nach rechts waren auf einer Ost-West-Achse über Jahrhunderte die Kirchen ausgerichtet. Setzten die Kirchen auf antike Tempel auf, welche einstmals das Götter-Standbild und den Altar für das vom Osten einfallende Licht öffnen wollten, so waren sie wie dann auch die Konstantinische Peterskirche (Alt-St. Peter) gewestet. Der Zelebrant richtete sich aber auch dann gegen Osten; allerdings nicht im Sinne des heutzutage gerne anachronistisch unterstellten versus populum, denn das Kirchenvolk war an den Seiten versammelt, sondern um den Blick auf die geöffneten Tore im Osten zu richten, zur Sonne als Symbol des auferstandenen Christus. Von dort soll er auch wiederkommen.

Seit dem fünften Jahrhundert wurden die Kirchenbauten üblicherweise geostet, die Gebetsrichtung des Priesters und der Gläubigen war gen Orient, so wie die Gebetsrichtung der Juden gen Jerusalem und die der Moslems gen Mekka ist, wobei die islamische Polemik gegen die christliche Gebetsostung diese als Sonnenkult verstand. Als die Gebetsausrichtung verblasste und die Seitenaltäre aufkamen, blieb doch die Ausrichtung des Priesters und mit ihm der Gemeinde zum Herrn hin, und das bedeutete meist: nach Osten.

Die Liturgiereform hat diese Tradition vollends zerstört

Die Liturgiereform in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils und die obligatorische Einrichtung von Volksaltären hat diese Tradition vollends zerstört, während sie in den östlichen Riten der Orthodoxie und bei den Altorientalen erhalten geblieben ist. Die katholische Kirche kündigte hier also einen ökumenischen Konsensus einseitig auf.

Aber die römische Liturgie ist weiterhin von der Rechtsdrehung geprägt, so wird bei der Inzens der Altar rechtsherum beschritten, und bei der Zelebration versus Deum dreht sich der Priester beim „Dominus vobiscum“ rechtsherum zur Gemeinde. Und auch heute werden die Gläubigen im Hochgebet noch daran erinnert, dass sie sich und ihr Herz erheben sollen, und das heißt traditionell, sich eben zum Herrn auszurichten, nach oben und nach Osten, zur rechten heiligen Seite, zur „Sonne der Gerechtigkeit“, wie es im Kirchenlied in Aufnahme von Mal. 3,20 heißt.

Peter Hoeres: „Rechts und links. Zur Karriere einer folgenreichen Unterscheidung in Geschichte und Gegenwart“, zu Klampen Verlag, Springe 2025, Hardcover, 216 Seiten, 24,- Euro

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

"Und Allah gehört der Osten und der Westen; wo immer ihr euch also hinwendet, dort ist das Antlitz Allahs. Wahrlich, Allah ist Allumfassend, Allwissend." Qur'an, 2. Sure al-Baqara (arab.; dt.: Die Kuh), Vers 115.

Man beachte, daß der Osten nur dann "rechts" ist, wenn der Norden "oben" ist. Das war aber bei mittelalterlichen Karten nicht Standard.

Ein sehr erhellender und notwendiger Beitrag zur Rechts-Links-Thematik!