Misanthropen und Lebensverächter

Auch der Islam vertritt ein fundamental anderes Menschenbild als Christen und Juden. Besonders deutlich wird dies im Schlachtruf von Islamisten „Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod!“ Wie lebendig eine solche Sichtweise in der muslimischen Bevölkerung ist, belegen nicht nur Äußerungen von Terroristen wie des früheren Al-Quaida-Chefs Osama bin Laden, der mehrfach diese Lobpreisung des Todes betonte, sondern auch viele Palästinenser, die dem Märtyrertod huldigen. Insbesondere Frauen betonen, wie stolz sie seien, Mütter von „Märtyrern“ zu sein oder zu werden.

Islamwissenschaftler betonen, dass es weniger um die Ablehnung des Lebens gehe, sondern vielmehr um den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Irdisches Leben sei mehr eine Prüfung für das ewige Leben im Jenseits; für alle, die Allah vertrauten und ohne schwere Sünden wie vor allem „Ungläubigkeit“, Vielgötterei und Heuchelei blieben, kommen dem Koran zufolge ins Paradies: „Wer bereut, glaubt und gute Werke tut – diese werden in das Paradies eingehen“ (Sure 19, Vers 60).

„Märtyrer“, die im Kampf für ihren Glauben sterben, müssen sich für mögliche Sünden in ihrem Leben nicht wie der Normalsterbliche vor Allah verantworten, sondern kommen „ohne Abrechnung“ ins Paradies. Der Prophet Mohammed bezeichnete das Märtyrertum als einen der sichersten Wege ins Paradies.

Das oft zitierte Versprechen auf „72 Jungfrauen“ für verstorbene Gotteskrieger findet sich in den islamischen Hadithen, nicht im Koran. Dort werden Märtyrern lediglich allgemein „himmlische Gefährtinnen“ (Hur al-ʿAyin) zugesagt. Für Frauen gibt es keine vergleichbaren Belohnungen im Fake-Paradies des Propheten.

Islam bedeutet Unterwerfung

Im Islam gilt das Leben des Menschen vor allem als ein Weg zu Gott und ins ewige Leben. Diese islamische Anthropologie gilt deshalb als „theozentrisch“, auf Gott bezogen, während die abendländische Sicht das Leben hauptsächlich humanistisch definiert.

Der islamische Theozentrismus gehe von einer transzendenten Ordnung aus, während das westliche Denken in der Moderne immanent humanistische Horizonte entfaltet, definierte der Religionsphilosoph Heiner Bielefeldt (Universität Erlangen-Nürnberg) den entscheidenden Unterschied.

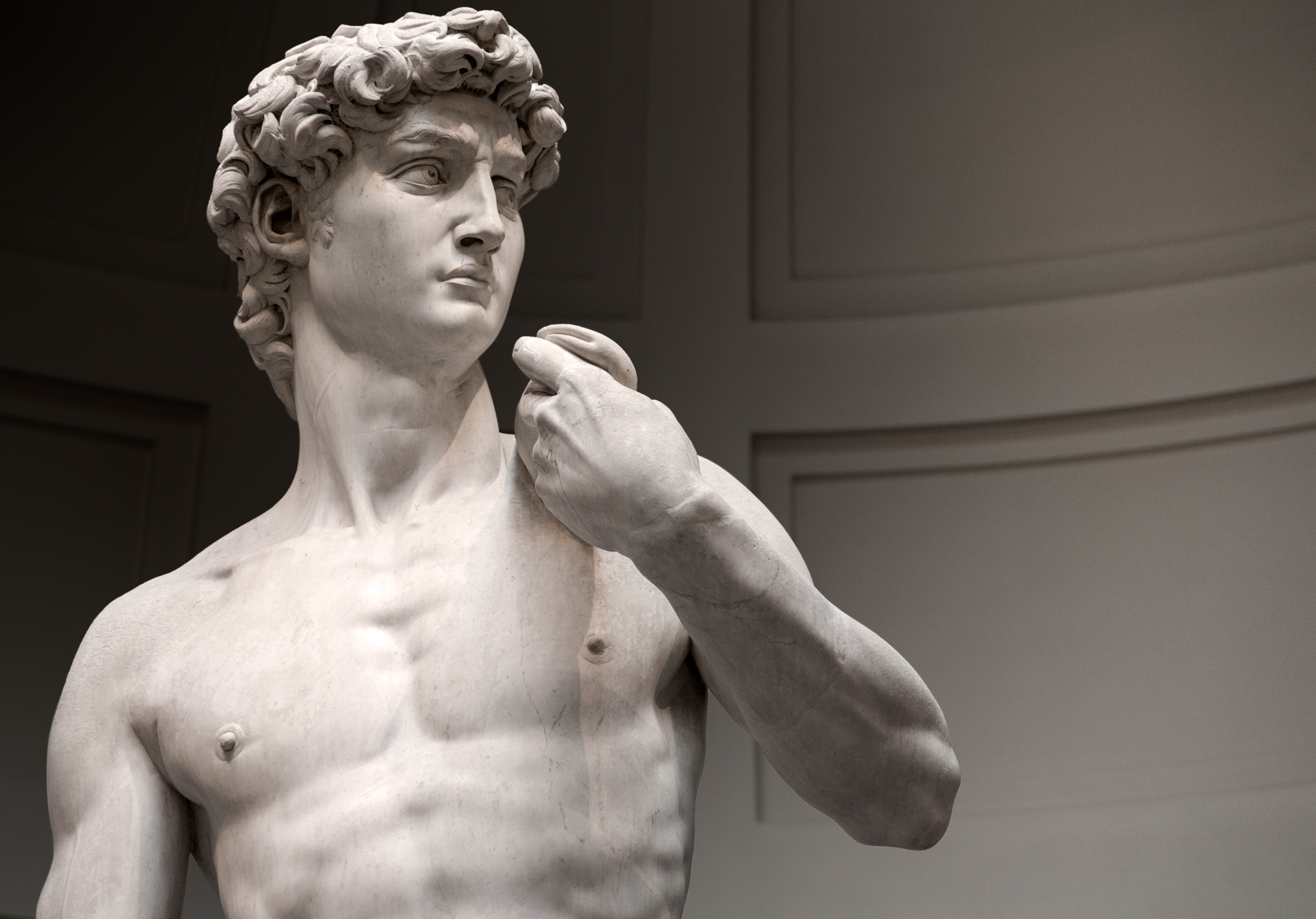

Das christliche Menschenbild sieht den Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes. Seine Freiheit, Vernunft und Selbstbestimmung gelten als Gaben Gottes, die in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen verwirklicht werden sollen. Daraus leiten sich auch Menschenwürde und Menschenrechte ab, die nicht im Menschen selbst, sondern in seiner Gottesbeziehung begründet sind. Der Islam versteht den Menschen vor allem als gehorsamen Treuhänder göttlichen Willens, er wird durch seine Beziehung zu Allah definiert.

Auswirkungen des islamischen Menschenbilds in Europa

Die Unterschiede zwischen dem christlichen und islamischen Menschenbild lassen sich in Europa zunehmend erkennen. In Metropolen wie Berlin oder Paris, aber auch in mittelgroßen Städten wie Offenbach oder Malmö, wo ganze Stadtteile islamisch geprägt sind, ist das alltägliche Miteinander der Menschen nicht mehr wie selbstverständlich, die allgemeine Auffassung über das, was unhinterfragt als „normal“ gilt, divergiert zusehends.

› Lesen Sie auch: Das hässliche Gesicht der islamischen Einwanderung

Genau das hatte die frühere Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), 2015 treffend vorausgesagt: „Unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden.“ Auch die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt sagte 2015 angesichts der vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland strömten, voraus: „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf.“ Im Sommer 2024 hatte sie auf Twitter/X diese Sätze verteidigt und wieder darauf verwiesen, dass sich Deutschland dank der „geschenkten Menschen“ wie absehbar verändert.

Grüner Stolz auf islamischen Einfluss

Göring-Eckardts Worte spiegeln am klarsten die Haltung von Linken und Grünen gegenüber der wachsenden Islamisierung Europas. Die Grünen-Politikerin sagte schon im November 2015 affirmativ voraus, die Immigranten würden Deutschland „jünger“, „bunter“ und „religiöser“ machen. Sie hat Recht behalten. Die engagierte Protestantin, Ratsmitglied der EKD, glaubt, dass die Aufnahme von „Flüchtlingen“ nicht nur christlich geboten sei, sondern auch die Probleme des Landes angesichts drastisch gesunkener Geburtenrate lösen könne. Die wachsende Zahl der Muslime sei eine Bereicherung: „Natürlich gehört der Islam zu Deutschland ... Und ich finde, darüber können wir ganz schön froh sein. Es wäre sehr langweilig, wenn wir nur mit uns zu tun hätten.“

Es fällt nicht leicht zu verstehen, warum aus christlicher Sicht die Ausbreitung des Islams eine positive Entwicklung für Deutschland darstellen soll. Denn über die gravierenden Unterschiede im Glauben und deren Auswirkungen auf die alltagswirksamen Werte kann es wenig Zweifel geben.

Islamisches Frauenbild greift Raum

Die tendenzielle Entwertung des Menschen ist eine Begleiterscheinung des islamischen Bedeutungsgewinns. Darauf verweist schon die untergeordnete Rolle der Frauen in islamisch geprägten Ländern und in den islamischen Gemeinden in Europa. Allein schon die Kleidungsvorschriften oder die Ehe- und Scheidungsrechte belegen die Diskriminierung der Frauen – völlig ungeachtet der Tatsache, dass sie dort auch Führungspositionen in Politik, Wissenschaft oder Kultur innehaben.

Das muslimische Frauenbild bleibt in Europa schon allein durch die wachsende Präsenz des Islam nicht ohne gravierenden Einfluss in vielen Bereichen der Gesellschaft, wie in Kindergärten, Schulen oder Vereinen.

Auch die Ökologiebewegung wertet den Menschen ab

Sehr divers und sehr lang ist die Liste der Entwicklungen, Bewegungen und Ideologien, die derzeit das traditionelle Menschenbild im christlichen Abendland herausfordern und die häufig dem Menschen einen neuen Platz in der Welt zuordnen wollen. Im Wesenskern werden dabei – mehr oder minder ausdrücklich – der Wert und die Würde des Menschen in Frage gestellt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Solche anthropologischen Herausforderungen kommen zunehmend auch von radikalen Ökologen und anderen grün kostümierten Kapitalismuskritikern, die letztendlich nur in die Fußstapfen gescheiterter Marxisten und anderer Linksradikaler treten.

Eine Reihe von Wissenschaftlern und Umweltorganisationen sehen im Menschen vor allem einen penetranten, gefährlichen Umweltverschmutzer und rücksichtslosen, profitgierigen Zerstörer der Welt. Mit ihren links-populistischen, antikapitalistischen Thesen und den schrillen Warnungen vor klimatischen und ökologischen Katastrophen haben grüne Parteien, Umweltorganisationen und Klimaaktivisten seit den 1960er Jahren in vielen westlichen Industriestaaten längst schon einen erheblichen politischen und gesellschaftlichen Einfluss.

Sterbende Eisbären und tote Delphine

Die überragende Bedeutung des Visuellen in modernen Gesellschaften ausnutzend, werben Umweltschützer und Klima-Aktivisten besonders gern mit aufwühlenden Bildern von sterbenden Eisbären und toten Delphinen, verdorrten Landschaften und verheerenden Feuersbrünsten, um eine radikale Abkehr von den zivilisatorischen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte zu verlangen.

Um Natur und Klima zu „retten“, sollen die Menschen neuen Regeln gehorchen, ihre Aktivitäten begrenzen, ihr Verhalten fundamental verändern. Gefordert werden eine radikale Abkehr von Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung sowie der Verzicht auf angeblich überflüssigen und maßlosen Konsum.

Wachstumsgegnern ist die Freiheit nicht wichtig

Am radikalsten wird das von der weltweiten „Degrowth“-Bewegung formuliert, die am liebsten auf Autos, Fleischgenuss und Fernreisen ganz verzichten möchte. Der renommierte linke Wirtschaftsprofessor Niko Paech (Universität Siegen) propagiert in seinem Aufsatz „Postwachstumsökonomik“ (auch verbreitet von der Bundeszentrale für politische Bildung) die Beendigung der Konsumgesellschaft, Schrumpfung der Industrie und Begrenzung des Welthandels. Eine Befreiung von materialistischen Zwängen werde den Menschen glücklich machen. Ein solch paternalistisches Menschenbild ist typisch für die linken Kapitalismuskritiker.

Die Apologeten dieser Denkrichtung sind von einer tiefen Skepsis gegenüber menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung geprägt. Das begründet die Vorstellungen, der Staat müsse die Bürger mit vorgegebenen Strukturen und Gesetzen zu ihrem Glück mehr oder minder zwingen. Unverkennbar ist dabei die kollektivistische Vorstellung von Gesellschaft, die Missachtung individueller Entscheidungen.

Paech hofft auf eine kulturelle Revolution, die Umerziehung der Konsumenten. Die Gedankenwelt des Totalitarismus ist hier nicht zu übersehen. Der Einzelne wird nicht als Individuum verstanden, sondern nur als Teil des großen Ganzen. Die liberale Idee, dass Menschen selbst am besten wissen, was sie glücklich macht, wird als Ideologie des Konsumismus abgetan. Auch ein Argument, um die Freiheit des Menschen zu missachten.

Tierrechte statt Menschenrechte

Neben den Umwelt- und Klimaschützern hat auch die Tierwohl-Lobby immer mehr Einfluss gewonnen. Die weltweite Tierrechtsbewegung könnte man als ein exotisches Phänomen moderner Wohlstandsgesellschaften abtun, aber auch sie beeinflusst massiv Sichtweisen auf den Menschen. Die Verfechter von Tierrechten, die oft über enorme Geldmittel verfügen, haben sich als Bündnispartner der vielfältigen Feinde der freien, abendländisch geprägten Hemisphäre erwiesen.

Im Kampf für mehr Tierschutz wird oft jede Besonderheit und Einzigartigkeit des Menschen bestritten. Der Mensch ist für diese Ideologen alles andere als die Krone der Schöpfung oder gar ein Ebenbild Gottes. Wie für radikale Öko-Aktivisten auch gilt der Mensch vielen Tierfreunden als ein schädlicher, zuweilen mörderischer Parasit der Natur und Störenfried einer heilen Fauna und Flora. Der Mensch sei im Grunde nicht viel mehr als ein extrem erfolgreiches, aber letztendlich maßlos herrschsüchtiges und grausames Raubtier unter vielen anderen Geschöpfen.

Vermenschlichung der Tiere?

Um die besondere Dramatik des Tierelends zu veranschaulichen, ist die umfangreiche Literatur zu dem Thema heute geprägt von einer Vermenschlichung der Tiere. Die US-Philosophin und Bestsellerautorin Martha Nussbaum gibt den hilflosen Opfern aus der Tierwelt gern menschliche Namen; der Leser soll die meist vierbeinigen Protagonisten möglichst als Individuen mit Rechtsfähigkeit wahrnehmen. In ihren Büchern wie in vielen anderen Schriften und Filmen geht es stets um grausame Lebensbedingungen, brutale Testverfahren oder schreckliche Mast- und Schlachtmethoden.

Die Ziele der Tierschützer gehen aber weit über die sinnvolle Bekämpfung solcher Missstände hinaus. Die Fundamentalisten attackieren vehement eine „Hierarchisierung der Lebewesen“. Die angebliche Sonderstellung und Überlegenheit des Menschen sei ein Rassismus-ähnlicher „Speziesismus“, der zu Unrecht Tiere entwürdige.

Gefordert wird eine Gleichsetzung von Mensch und Tier. „Tiere haben das Recht, dass ihre Interessen gleich berücksichtigt werden wie vergleichbare menschliche Interessen“, schreibt der österreichische Philosoph Helmut F. Kaplan. Tiere dürften aufgrund ihrer Spezies nicht diskriminiert werden. Die Tierrechtsbewegung sei eine Freiheitsbewegung wie der Kampf gegen die Sklaverei. Das kanadische Aktivisten-Ehepaar Sue Donaldson und Will Kymlicka setzt sich für eine parlamentarische Vertretung von Tieren als vollwertige „Staatsbürger“ ein.

Tierliebe und Fremdenliebe

Radikale Aktivisten der Tierschutzorganisation PETA fordern den Verzicht auf jegliche Nutzung von Tieren, sei es für Ernährung, Kleidung, Medizin, als Transportmittel oder zu Bildung und Unterhaltung. Die Influencerin Raffaela Raab, die auf TikTok und Instagram mehr als 400.000 Follower hat, verglich die Massentierhaltung mit den NS-Konzentrationslagern.

Der Verherrlichung der Tierwelt hat auch eine anthropologische Dimension. Denn mit der Verherrlichung der Tiere geht eine Herabsetzung des Menschen einher. Und das sei keineswegs ein Zufall, meint der Philosoph Alexander Grau. Vor Jahren schrieb der Publizist im Cicero, den Tierschutz-Fundamentalisten gehe es nicht um Tiere oder um Moral. „Ihr eigentlicher Antrieb ist eine tiefe Misanthropie, ein Hass auf alles Menschliche“.

Das leidenschaftliche Engagement vieler Menschen für Tiere weckt Assoziationen zu dem irritierenden Phänomen der weitverbreiteten „Fremdenliebe“ in den westlichen Industriestaaten, die Sorge um das Schicksal von Dschungel-Indianern, tibetanischen Mönchen oder Südsee-Bewohnern. Auch Tierschützer widmen ihren Einsatz einer doch vom eigenen Leben recht entfernten Wirklichkeit, mögen Tiere noch so menschenähnlich sein.

„Fremdenliebe“ lässt sich auch mit dem weitverbreiteten Selbsthass in unserem Land und in der westlichen Welt erklären; zudem sie sicher viel einfacher als Nächstenliebe ist, deren naheliegende Konsequenz ja das konkrete Eingreifen in die eigene Lebenswelt bedeuten könnte – der Einsatz für ferne Indios ist bequemer als für Zwangsprostituierte oder von Verstümmelung bedrohten Mädchen mitten in Europa.

Der Mensch als Tierquäler und Bösewicht

Der Einfluss der radikalen Tierschützer in unserer Gesellschaft ist enorm. Mit Online-Videos und -Posts, mit Broschüren und Flugblättern, Vorträgen in Schulen und Ständen auf Marktplätzen sowie mit teuren Fernsehwerbespots gelingt es, ganz besonders Kinder und Jugendliche mit den aufwühlenden Berichten über grausame Tierquälerei zu erreichen.

Eine bessere Vorbereitung für eine Geringschätzung des Menschen, für die Ablehnung der eigenen Gesellschaft und der offensichtlich selbstsüchtigen und blutrünstigen Erwachsenen, die für all das Tierelend ja verantwortlich sind, kann es kaum geben. Tierschutzwahn nährt das Misstrauen gegen die Gesellschaft und den Selbsthass.

Kritik am radikalen Ökologismus

Gegen die maßlose Verherrlichung und Überbewertung von Natur und Tierwelt und einer impliziten Abwertung des Menschen haben sich zahlreiche Wissenschaftler, Philosophen und Theologen gewandt. Vor allem die expliziten Vertreter eines Anthropozentrismus, der den Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt, wehren sich entschieden gegen eine quasi-religiöse Verehrung der Natur durch die radikale Ökologie.

Deren Sichtweisen und ihr Menschenbild bedeuteten sowohl aus christlicher als auch humanistischer Sicht eine Relativierung der menschlichen Würde und blockierten die Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung; insbesondere aber werde eine auf Vernunft und Glauben basierte Ethik durch Sentimentalität, Emotionalisierung und Irrationalität ersetzt. Ergebnis sei ein menschenfeindlicher „Antihumanismus“.

› Lesen Sie auch: Die Welt gehört uns nicht

Der kanadische Philosoph und Anthropologe Luc Ferry kritisierte schon in den 90er Jahren den radikalen Ökologismus und warnte vor einer „Natur-Religion“, die mit der Abwertung des Menschen letztlich antihumanistisch sei und gefährlich an totalitäre Ideologien erinnere.

Auch der englische Philosoph Roger Scruton verteidigt eine „gemäßigten Anthropozentrismus“, der den Menschen in den Mittelpunkt stelle; gerade die christliche Tradition der „Haushalterschaft“ (stewardship) über die Schöpfung sei eine sehr viel bessere und vernünftigere Basis für Umweltschutz „als die quasi-religiöse Naturverehrung“ der Klimafundamentalisten.

Verteidigung des Humanismus

Papst Benedikt XVI. hatte noch als Kardinal Joseph Ratzinger und Vorsitzender der römischen Glaubenskongregation wiederholt vor einem „neuen Heidentum“ gewarnt, das „die Schöpfung über den Schöpfer“ stelle. „Die Vergöttlichung der Natur ist kein Fortschritt, sondern ein Rückfall hinter die Aufklärung.“ Die Gleichstellung von Tieren mit Menschen lehnte der Theologe als „Verwirrung der Ordnung“ ab.

Die Idealisierung der Natur hat letztendlich gravierende Auswirkungen auf das Verständnis vom Menschen und auf die Gesellschaft. Je weniger Zivilisation sich abgrenzt von der wilden Natur, desto geringer ist die Wertschätzung kultureller Errungenschaften. Die christliche Tradition der Sonderstellung des Menschen sei die Basis westlicher Zivilisation und der Menschenrechte, mahnte der italienische Wissenschaftsphilosoph und Politiker Marcello Pera in seiner Schrift „Warum wir uns Christen nennen müssen“ (2008).

„Wer den Menschen zum Tier macht, bereitet den Weg zum Totalitarismus“, so Pera. Die Geschichte habe gezeigt, dass Gesellschaften, die Menschen nicht mehr als besonders betrachteten, sie auch nicht mehr besonders behandelten.

Kampf für Abtreibung belegt fragwürdiges Menschenbild

Wie wenig der Mensch in der modernen Welt schon heute wert ist, lässt sich auch in dem erbitterten Kampf radikaler Gruppen für die Freigabe, Verharmlosung oder Normalisierung von Abtreibung erkennen. Überall in der westlichen Welt, aber auch anderswo, gibt es Bestrebungen, menschliche Embryonen abtreiben zu dürfen. 73 Millionen Abtreibungen im Jahr weltweit (nach UN-Schätzungen) legen Zeugnis ab über die Geringschätzung des ungeborenen Lebens – dem aus Sicht linker Ideologen ohnehin keine menschliche Würde beigemessen wird.

Viele Entwicklungen verändern derzeit die Sicht auf das Bild vom Menschen. Neben traditionellen politischen, religiösen und kulturellen Weltanschauungen, neben bekannten Ideologien und neuen gesellschaftlichen Entwicklungen ist es vor allem die technologische Revolution, die das anthropologische Verständnis heute herausfordert.

Ein gewaltiger Zeitenbruch, nach der digitalen Revolution angetrieben vor allem durch die Künstliche Intelligenz, ist schon jetzt in Umrissen erkennbar. Dabei gibt es auch viele gute Gründe für große Besorgnis und tiefe Irritationen, nicht zuletzt auch durch atemberaubende Fortschritte in der Biotechnologie und der Neurotechnik.

Christliches Menschenbild trotz Epochenbruch bewahren

Wie (noch) unfassbar überwältigend die nahe Zukunft sein könnte, zeigen die – leider weltfremden – Forderungen führender Experten nach einem Moratorium in der weiteren Forschung an und Entwicklung von KI. Weder in den Kellern der IT-Nerds und den Netzwerken von Hackern noch in den Forschungszentren der Militärs und Konzerne oder gar in den Thinktanks der Machthaber in Peking, Moskau oder Teheran werden diese gutgemeinten Apelle zur Vorsicht mit einer Technik, die durchaus auch das Ende menschlichen Lebens bewirken könnte, etwas verändern.

Gerade weil mit dem sich abzeichnenden Epochenbruch so viel Ungewisses wie wohl noch nie in der Menschheitsgeschichte vor uns liegt, wäre die Besinnung auf die zentralen Aspekte unserer Existenz und unseres Zusammenlebens essenziell wichtig. Das Bild vom Menschen ist dabei zentral: letztendlich definiert es unser privates und gesellschaftliches Miteinander, unsere Werte und unseren Umgang mit der Welt. Irrwege wie die Vergötterung der Technologie oder der Natur drohen diesmal apokalyptische Dimensionen annehmen zu können.

Den ersten Teil des zweiteiligen Beitrags von Laszlo Trankovits lesen Sie unter dem Titel „KI-Chatbots, Tech-Träumer und Chinas Frankenstein“.

Kommentare

Diese Ausführungen kann ich nur zum Teil nachvollziehen.

Einerseits gibt es – wie der Autor richtig schreibt – direkt eine Vergötzung der Tiere sowie eine Verwischung des Unterschiedes zum Menschen, der ALLEIN nach Gottes Ebenbild geschaffen ist (sogenannte absurde „Tierrechte“, usw.) andererseits gibt es unvorstellbare Grausamkeiten gegenüber unseren Mitgeschöpfen, auch und gerade in Ländern mit christlichen Wertvorstellungen (Stierkämpfe, Tiertransporte, grausame Schlachtmethoden, Pelzproduktion, Gänsestopfen, unnötige Tierversuche für Kosmetika, Ausbeutung der Schöpfung zu Profitzwecken…) Der Mensch sollte ein guter Verwalter der Schöpfung sein, leider ist er aber zu oft ein Tyrann!

Ich kenne viele Personen aus Tierschutzkreisen, die darunter leiden, wenn Lebewesen gequält werden; das hat nichts mit Sentimentalität zu tun, sondern diese Menschen sind einfach einfühlsam und haben ein Herz! Leider gibt es viele darunter, die aus der Kirche ausgetreten oder z.B. zum Buddhismus gewechselt sind, weil ihrer Meinung nach die Kirche diesbezüglich sehr hartherzig ist. Besonders Christen aus dem „rechten Spektrum“ sind diesbezüglich eher unsensibel, wie ich selbst erlebt habe.

Wir sollten doch auch diesen Menschen entgegenkommen und ihnen Liebe erweisen, und das Thema Tierschutz NICHT den Grünen und Linken überlassen. Ein gesunder und vernünftiger Tierschutz setzt den Menschen sicher nicht herab, sondern adelt ihn, der ja der Repräsentant Gottes gegenüber allen nicht-menschlichen Geschöpfen sein sollte.

In der Theologie beschäftigt man sich sehr wenig mit dem Thema Tierleid, obwohl heute unbestritten ist, dass Tiere leidensfähig sind….

Ich finde, wir brauchen eine Kultur der Liebe, die die GESAMTE Schöpfung umfängt. Natürlich sind andere Themen viel wichtiger, z.B. Familie oder Lebensschutz. Ganz sollte das Thema „richtiger und vernünftiger Tierschutz“ aber auch nicht aus unserer christlichen Wahrnehmung fallen!

Es gibt sicher richtige Kritikpunkte in dem Artikel, aber die Grundannahme ist falsch. Der Mensch braucht die Natur, nicht die Natur den Menschen.

Wären die Christen aufrechte Demokraten und Humanisten, Pazifisten, könnte ich dem Artikel zustimmen. Sie sind aber lediglich "christliche" Ideologen in sogar wachsender Verlogenheit und Kriegsertüchtigung.

Je mehr Religiöse ähnlicher Qualitäten sich in einem Staat versammeln, desto unerträglicher wird das reale, irdische, nicht "jenseitige" Leben.

Aufklärung ist keineswegs eine christliche Errungenschaft, wurde aber durch die gewisse Laschheit des Christentums im Laufe der Geschichte ermöglicht

Freundliche Grüße

Raymond Walden

-Autor des Kosmonomischen Manifest-

www.raymond-walden.blogspot.com