Wie viel ist zu viel?

Es ist die Lieblingswendung aller, die nicht diskutieren wollen: die „diffusen Ängste“. Die Kriminalität nimmt zu, Menschen fühlen sich nachts nicht mehr sicher auf der Straße und die Migration könnte dabei eine Rolle spielen? In jeder Runde, in der dieses Thema aufkommt, sitzt mit Garantie eine Person, die kurz und knapp meint: Das ist doch nur eine subjektive Wahrnehmung, ein Gefühl – eine diffuse Angst eben.

Vermittelt werden soll damit der Eindruck, die geschilderte Sorge habe keine echte Basis, sondern gründe auf aufgeschnappten Geschichten, flüchtigen Eindrücken, übertriebenen Schlagzeilen und Einzelfällen, die interessanterweise auch in massiver Anhäufung zusammengenommen nie ein großes Ganzes ergeben.

Wer Kritik an der aktuellen Lage oder Forderungen nach einer Veränderung damit abtut, sie seien nur „diffusen Ängsten geschuldet“, tut zwei Dinge. Er pathologisiert den Absender, indem er ihm unterstellt, Opfer von Sinnestäuschungen zu sein. Und er beendet die Debatte, denn weshalb sollte man anhand von Wahrnehmungsstörungen Einzelner politische Entscheidungen treffen?

„Es geht uns gut“

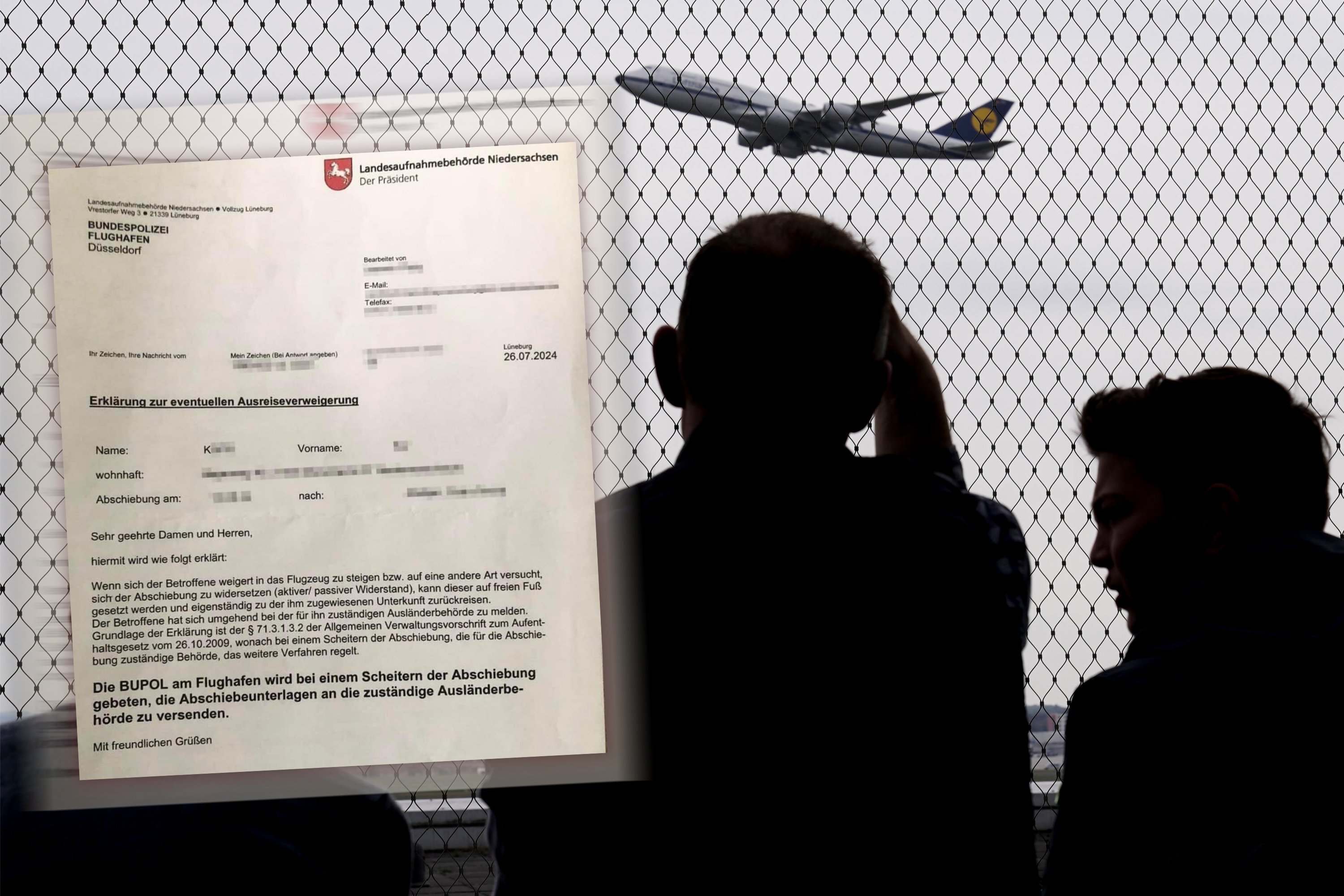

Nun sind sie zurück, die diffusen Ängste, jedenfalls laut denen, die diese Diagnose ausstellen. Die Debatte über die Initiative zur Zehn-Millionen-Schweiz der Schweizerischen Volkspartei (SVP) rollt langsam an. Sie fordert, die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung bis 2050 auf unter zehn Millionen Menschen zu halten. Derzeit sind es neun Millionen. Ist die Grenze erreicht, müssen Maßnahmen folgen, darunter die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union.

Dabei braucht es das gar nicht, finden die meisten Journalisten im Land. Denn: „Es geht uns gut.“ Das ist jedenfalls – wortwörtlich – die Diagnose des Tages-Anzeigers. Nach wie vor stehe den Schweizern pro Kopf mehr Wohnraum zur Verfügung als in vielen anderen Ländern, der öffentliche Verkehr rolle pünktlich, und – da haben wir es ja schon – wer sage, man sei allmählich fremd im eigenen Land, der leide lediglich an einem „diffusen Gefühl“.

Hinter den Empfindungen, die angeblich keine Basis haben sollen, stehen Zahlen. In den vergangenen Jahren hat sich die Wohnbevölkerung in der Schweiz mehr als verdoppelt; 1920 waren es noch nicht ganz vier Millionen. In den letzten 30 Jahren nahm der Zuwachs weiter ordentlich Fahrt auf mit einem Plus von fast zwei Millionen Menschen, eine Million davon allein in den vergangenen zehn Jahren. Darüber könnte man in China und Indien nur lächeln. In der kleinen Schweiz ist es eine Explosion.

Keine Lust auf Gegenvorschlag

Vor der Abstimmung, die im nächsten Jahr stattfinden dürfte, werden die politischen Akteure wohl in erster Linie darüber diskutieren, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt tauglich sind, um das Ziel zu erreichen. Aber im Grunde wird damit ein Schritt vorweggenommen. Man müsste zuerst darüber sprechen, ob die Initiative überhaupt nötig ist, ob zehn Millionen also wirklich zu viel sind.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Kommt man zu diesem Schluss, wäre die logische Folge ein Gegenvorschlag, der dasselbe Problem mit anderen Mitteln angeht. Einen solchen kann das Parlament erarbeiten und beschließen, und er wird dem Stimmvolk neben der Originalinitiative vorgelegt. Aber weder National- noch Ständerat hatten bisher Lust darauf, kreativ zu werden. Das belegt, dass die Gegner das Problem an sich bestreiten. Denn sonst würden sie sich nun ins Zeug legen für einen besseren Lösungsansatz.

Was die Politiker dabei vergessen: Weite Teile der Bevölkerung ticken anders als sie. Sie sehen den aktuellen Zahlenstand und das Tempo, in dem er sich nach oben bewegt, sie spüren die Auswirkungen – abgetan als „diffus“ – und möchten Grenzen setzen. Gibt man ihnen keine alternative Option, bleibt ihnen nichts übrig, als Ja zur Initiative zu sagen.

Sichtbare Verschlechterung

Denn auch wenn es uns noch „gut geht“: Die Menschen haben ein feines Sensorium dafür, was schleichend schlechter wird. Staus auf den Autobahnen, überfüllte Züge, eine zumindest in Zentren verzweifelte Wohnungssuche sind – nicht nur, aber auch – Begleiterscheinungen des Bevölkerungswachstums, das rein getrieben ist durch Zuwanderung, denn die Geburtenziffern liegen mit 1,2 Kinder pro Frau am Boden. Dazu kommen die laufenden Bestrebungen, die eigene Bewegungsfreiheit durch eine stärkere Anbindung an die EU einzuschränken. Da ist die Chance, eigenständig Grenzen zu setzen, solange man noch kann, für viele sehr verlockend.

Man kann eine Initiative wie die vorliegende aus guten Gründen für untauglich halten, was ihre Rezepte angeht. Aber die Motivation, die ihr zugrunde liegt, einfach auf diffuse Gefühle abzuschieben und real existierende Probleme zu negieren, wird sich als Bumerang erweisen.

Kommentare