Europas spirituelles Erbe erodiert ohne göttliche Ordnung

Wir erleben heute das, was der italienische Schriftsteller Giovannino Guareschi in „Don Camillo und die Rothaarige“ die Zerstörung des „gesamten spirituellen Erbes“ der Menschheit nannte. Als Lösung schlägt er vor, den Glauben zu retten, „denen [zu] helfen, die noch Glauben haben und ihn intakt halten“.

Einen Weg in dieser Richtung schlug in den 1930er-Jahren das damals noch tief katholische Irland ein.

„Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität kommt und auf die, als unserem letzten Ziel, alle Handlungen sowohl der Menschen wie der Staaten ausgerichtet sein müssen, anerkennen Wir, das Volk von Irland, in Demut alle unsere Verpflichtungen gegenüber unserem göttlichen Herrn, Jesus Christus ...“

So beginnt die Präambel der Verfassung der Republik Irland. Sie ist in dieser Form einzigartig und verbindet ein Bekenntnis zum Christentum mit einer demokratischen Ordnung. Dieses Staatsgrundgesetz von 1937 wurde von Éamon de Valera, dem seinerzeitigen Präsidenten des Exekutivrates des Irischen Freistaates und späteren langjährigen Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten, und John Charles McQuaid CSSp, dem späteren Erzbischof von Dublin ausgearbeitet.

Man kann diese Verfassung als Blaupause für die Ordnung eines demokratischen Staates mit einer christlichen Grundlage sehen. In der Präambel wird das Ziel des Menschen betont, aber gleichzeitig anerkennt die irische Verfassung Religionsfreiheit „vorbehaltlich der Wahrung der öffentlichen Ordnung und Moral“ (Art 44, 2,1), anerkannte die „besondere Stellung der Heiligen Katholischen, Apostolischen und Römischen Kirche“ und weitere in Irland etablierte christliche Kirchen, wie unter anderem die „Kirche von Irland“, die „Presbyterianische Kirche“ und das Judentum.

Es gab in Irland keine Staatskirche, aber eine bevorzugte Behandlung des Christentums, insbesondere der katholischen Kirche, die man aus der Präambel selbst rechtfertigen kann. Gegen Ende der 60er-Jahre kamen aus der katholischen Kirche selbst Impulse, Liberalismus und katholischen Glauben miteinander zu versöhnen, und die irische Verfassung wurde 1972 geändert und alle Bekenntnisse zur katholischen Kirche, anderen christlichen Kirchen und dem Judentum gestrichen.

Bei einer christlichen Gesellschaftsordnung geht es nicht um einen „Gottesstaat“

In den 90er-Jahren kam es schließlich zu Verfassungsänderungen, die die Ehescheidung erlaubten. 2018 wurde im Ergebnis jahrelanger Debatten die Abtreibung legalisiert. Der Zusammenhang hier ist wichtig und wird von Liberalen oft nicht gesehen: Es ist nicht die moralische Anstrengung, die eine Gesellschaftsordnung am Leben hält, sondern die Religion.

Der Marxist Max Horkheimer hat das bereits auf den Punkt gebracht: „Alle Versuche, die Moral anstatt durch den Hinblick auf ein Jenseits auf irdische Klugheit zu begründen – selbst Kant hat dieser Neigung nicht immer widerstanden –, beruhen auf harmonistischen Illusionen. Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht letzten Endes auf Theologie zurück.“

Natürlich ist wichtig zu betonen, dass es bei einer christlichen Gesellschaftsordnung nicht um einen „Gottesstaat“ geht, wie man ihn aus dem Islam kennt. Religiöser Zwang, Zwangstaufen usw. sind genauso verboten wie eine totalitäre Totalüberwachung oder Sozialkontrolle der Bürger. Es geht nicht darum, in das private und selbstbestimmte Leben einzudringen und legitime Freiheitsrechte abzuschaffen, sondern darum, dass die Rahmenbedingungen, die Ordnungsstrukturen so gesetzt werden, dass sie dem Menschen die Möglichkeit geben, sein, wie es in der irischen Verfassung heißt, „letztes Ziel“ zu erreichen. Dieses zu verleugnen käme einer Absage an den Glauben gleich.

› Lesen Sie auch: Nein, wir müssen den Niedergang Europas nicht akzeptieren

Im „Lehrbuch des Kirchenrechts“ von Eduard Eichmann und Klaus Mörsdorf hieß es noch (1951): „Der religiös neutrale Staat der Neuzeit erscheint ihr [der Kirche] als nationale Apostasie. Als getreue Hüterin der christlichen Offenbarung kann die Kirche dem Irrtum keinerlei Rechte zugestehen ...“

Das Christentum hat einen Absolutheitsanspruch, aber der Liberalismus verweigert sich einer strukturellen Absicherung durch eine absolute Wahrheit. Der Liberale muss qua liberaler Ideologie die individuellen Wünsche des Menschen immer respektieren, selbst dann, wenn sie klar irrtümliche und gegen das Christentum gerichtete Dinge fordern. Aber eine Kirche, die ihre Abschaffung zum Recht erhebt, ist absurd.

Wenn der Liberalismus als Indifferenz des Staates verstanden wird, der sich nicht mehr explizit zu einer Wahrheit bekennt, dann gibt es aus dieser Logik heraus keinen Grund, warum er nicht jeder Gruppe freie Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Das aber heißt, dass auch die „Kirche Satans“ als eingetragener Verein mit Steuerbefreiung oder gar als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt werden sollte. Eine solche Entwicklung wäre jedoch für das christliche Verständnis nicht einfach eine moralische Verfehlung, sondern ein direkter Angriff auf Gott selbst und wiegt wesentlich schwerer als moralische Verfehlungen gegen die Ehe oder die soziale Ordnung.

› Lesen Sie auch: Katholisch, intelligent und liberal?

Zwar ist unbestreitbar, dass es im Frankreich des Ancien Régime Missstände gab, die zur Französischen Revolution beitrugen. Doch solche Missstände rechtfertigen keinen Prinzipienwandel. Das Leid der Geschichte hebt nicht die Wahrheit auf. Und wenn man den Liberalismus konsequent zu Ende denkt, führt er in die Auflösung aller Werte, in eine Willkür, in der letztlich nur noch die öffentliche Meinung, der Wille des Volkes, gilt. Und wir haben im 20. Jahrhundert gesehen, wozu dieser Wille fähig ist.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Wenn man vom Liberalismus spricht, muss man zu seinen ideologischen Ursprüngen zurückkehren – zu John Locke und der Epoche der Aufklärung. Locke, der wohl wichtigste politische Denker des 17. Jahrhunderts in England, gilt als einer der Gründungsväter der liberalen Ordnung. Doch seine Philosophie, die Freiheit, Eigentum und Gewissen in den Mittelpunkt stellt, ist nicht neutral. Sie beruht auf einem neuen Verständnis des Menschen, der Religion und des Staates, das sich bewusst von der christlichen Tradition löst.

In seinem „Letter Concerning Toleration“ (1689) entwarf er das Konzept einer religiösen Neutralität des Staates: Religion solle fortan Privatsache sein. Was als Reaktion auf konfessionelle Verfolgung verständlich erscheint, ist zugleich der Beginn der Entchristlichung des Politischen. Denn indem Locke den Glauben in die Privatsphäre verlegt, trennt er ihn von der öffentlichen Wahrheit. Damit verliert das Christentum massiv an Relevanz und wird zu einer „Privatmeinung“ unter vielen herabgewürdigt.

Auch in seinen „Two Treatises of Government“ formuliert Locke die Grundlagen der liberalen Ordnung. Er beschreibt den Menschen als von Natur aus frei, gleich und vernunftbegabt. Der Mensch tritt, so Locke, durch Gesellschaftsvertrag in eine politische Ordnung ein, um sein Leben, seine Freiheit und sein Eigentum zu sichern. Der Staat entsteht also nicht aus göttlicher Stiftung, sondern aus der Willensübereinkunft autonomer Individuen.

Eine neue Anthropologie

Der Liberalismus hat eine anthropologische Annahme, die ihn radikal vom Christentum unterscheidet. Im christlichen Denken bejaht man klassischerweise die Willensfreiheit, aber man spricht auch von einer Natur, die zum Bösen geneigt ist, von Erbsünde und davon, dass der Mensch unfähig ist, sich selbst zu erlösen. Der Mensch entspricht erst dann seiner Natur, wenn er sich an der Ordnung Gottes ausrichtet.

Locke hingegen verwendet eine neue Anthropologie, die Erbsünde und Erlösung nicht mehr kennt. Er definiert Freiheit als Selbstbestimmung – als das Vermögen zu tun, was man will, solange man die Freiheit anderer achtet. Es ist daher kein Zufall, dass es, konsequent zu Ende gedacht, in der liberalen Ordnung auch eine Freiheit zum Satanismus geben kann. Der liberale Staat, der keine Wahrheit anerkennt, muss die Zerstörung des Christentums akzeptieren.

Der Liberalismus ist nicht bloß eine politische Lehre, sondern eine neue Sichtweise des Menschen. Er ersetzt das christliche Menschenbild durch eine humanistische Verklärung, die den Menschen ohne die christliche Vorstellung der Erbsünde betrachtet. Im Liberalismus braucht der Mensch keine religiöse Erlösung mehr, sondern Aufklärung, Bildung und Toleranz. Es ist eine naturalistische Lehre von Selbsterlösung.

Ein „Recht auf Sünde“ wäre absurd

Dieser Glaube an den Menschen widerspricht dem Glauben an Christus. Denn das Christentum predigt Umkehr, Buße, Armut und Kreuzesnachfolge und die Abkehr vom eigenen Willen, sofern er dem Anspruch Gottes entgegensteht. Der Liberalismus dagegen erhebt den eigenen Willen zum obersten Maßstab, der mal dieses und jenes wollen kann, aber keine zuverlässige Orientierung liefern kann.

Die klassische liberale Freiheitsidee sagt nicht, was zu tun ist, sondern nur, dass der Mensch frei sein soll, es selbst zu entscheiden. Liberale wie Friedrich August von Hayek oder Wilhelm Röpke bauen zwar auf einer christlich geprägten Kultur auf, aber sie lehnen ein metaphysisch orientiertes Naturrecht ab. Für Hayek zum Beispiel stammen moralische Normen aus kultureller Evolution und sind damit auch ins Gegenteil veränderbar, denn eine evolutionärer Prozess ist niemals zielgerichtet.

› Lesen Sie auch: Der Liberalismus unterschätzt das Böse

Das Christentum hingegen erkennt Freiheit in der Bindung an eine unveränderliche, ewige Wahrheit: Wer Freiheit von der Wahrheit trennt, verliert beides. Das sogenannte „Recht auf Irrtum“ ist das logische Ende des Liberalismus. Aus christlicher Sicht ist es ebenso absurd wie ein „Recht auf Sünde“. Man kann Irrtümer tolerieren, aber sie nicht als sittliches Prinzip anerkennen.

Der Glaube ist kein Angebot unter vielen, keine Option wie die Wahl eines Automodells, sondern die menschliche Antwort auf die offenbarte Wahrheit, auf die Wirklichkeit schlechthin. Deshalb sind die Konsequenzen der menschlichen Entscheidung auch so enorm: „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden“ (Mk 16,16).

Die Tragik der katholischen Kirche seit dem Konzil

Die Annahme, Freiheit bewirke mehr Gutes als Schlechtes, ist eine humanistisch-optimistische Prämisse, die zu Locke und zur Aufklärung passt. Nach christlichem Verständnis muss aber berücksichtigt werden, dass die Natur des Menschen zum Bösen geneigt ist. Gerade deshalb ist Freiheit im liberalen Sinne nicht bloß naiv, sondern hat einen zerstörerischen Keim.

Papst Gregor XVI. hat dies einmal in der Enzyklika „Mirari vos“ (1832) in einzigartiger Polemik zusammengefasst; er zitiert Augustinus gegen den Liberalismus:

„Aber welch schlimmeren Tod kann es für die ‘Seele geben als die Freiheit zum Irrtum?’, so sagte Augustinus (Augustinus, Brief CLXVI, PL XXXIII 720). Denn wenn der Zügel zerbrochen ist, mit dem die Menschen auf den Pfaden der Wahrheit gehalten werden, dann stürzt ihre ohnehin zum Bösen geneigte Natur rasend schnell in den Abgrund, und wir sehen wahrhaftig den Höllenpfuhl offen, aus dem Johannes (Vgl. Apok. IX 3) den Rauch aufsteigen sah, durch den die Sonne verfinstert ward und aus welchem Heuschrecken hervorgingen und sich über die ganze Erde verbreiteten.“

Die Tragik der katholischen Kirche seit den 1960er-Jahren liegt darin, dass sie selbst begann, liberale Prinzipien zu übernehmen. Sie drängte darauf, katholische Staaten abzuschaffen und gab damit den Anspruch Christi auf Herrschaft über die Gesellschaft auf. Doch Strukturen sind entscheidend, nicht nur der moralische Wille des Einzelnen. Das ist der Grundirrtum liberaler Denker: Sie vertrauen zu sehr auf die moralische Autonomie des Menschen. Goethe schrieb: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ Das Christentum sagt: Gefallen ist der Mensch und sündig, aber zur Heiligkeit berufen.

Wenn der Staat die göttliche Ordnung nicht mehr stützt

Der „Baltimore-Katechismus“ fasst die Bestimmung des Menschen in einem Satz zusammen: „Gott hat mich geschaffen, damit ich ihn kennenlerne, ihn liebe, ihm in dieser Welt diene und für immer mit ihm im Himmel glücklich bin.“ Das ist das Ziel des Menschen, und der Staat als „vollkommene Gesellschaft“ (Leo XIII.) soll diesem Ziel dienen. Er darf also nichts als Recht anerkennen, was dem ewigen Ziel des Menschen widerspricht. Papst Pius XII. formulierte es unmissverständlich in seiner Weihnachtsansprache 1944:

„Wenn die Zukunft der Demokratie gehören soll, wird ein Teil, der zu ihrer Errichtung wesentlich ist, der Religion Christi und der Kirche zukommen, die Vermittlerin der Erlöserworte und Fortsetzerin Seiner Heilsmission ist. In der Tat lehrt und verteidigt sie die Wahrheit; sie teilt die übernatürlichen Gnadenkräfte aus, um die Ordnung des Seins und Sollens zu verwirklichen, die von Gott aufgestellt ist und letzte Grundlage und Richtschnur jeder Demokratie ist.“

Wenn der Staat die göttliche Ordnung nicht mehr stützt, führt das zu geistiger Orientierungslosigkeit. Der Mensch sucht dann Antworten in säkularen Ersatzreligionen oder meint, alle „Optionen“ seien gleichwertig. Doch es gibt keinen neutralen Staat. Schon dadurch, dass er etwas erlaubt oder verbietet, bezieht er Stellung.

Wie das Dilemma lösen ohne naturrechtliche Verankerung?

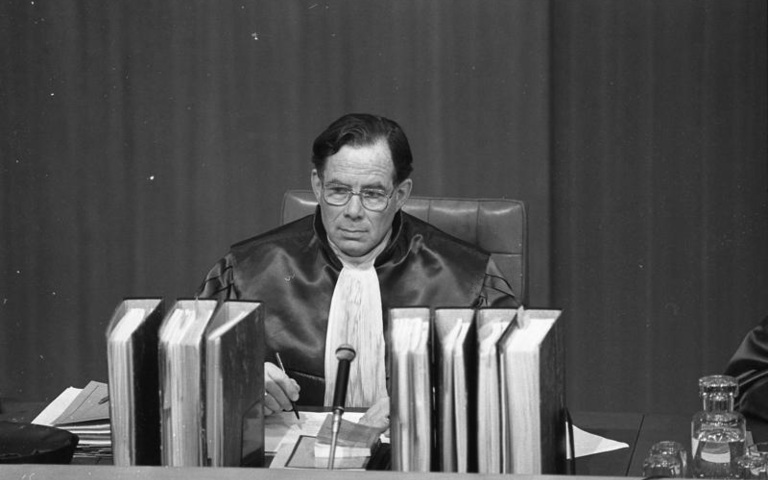

Genau hier setzt das berühmte Diktum Ernst-Wolfgang Böckenfördes an:

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert.“

Doch kann man sich auf die „moralische Substanz des Einzelnen“ verlassen, wenn es keine letztgültigen Prinzipien mehr gibt? Die „Homogenität der Gesellschaft“, die Böckenförde anspricht, zerbricht sichtbar. Wie soll dieses Dilemma ohne naturrechtliche Verankerung gelöst werden? Wenn Menschenrechte nicht mehr auf einem objektiven Fundament ruhen, werden sie beliebig und können ins Gegenteil verkehrt werden.

Die liberale Tradition hat dazu geführt, dass Begriffe wie Naturrecht, Gewissen und Sittengesetz ihre gesellschaftliche Relevanz verloren haben oder völlig willkürlich geworden sind. Unser Zeitalter ist ein Zeitalter des Gefühls geworden, das sich gegen alle objektiven Ansprüche verwahrt. Wahrheit wird ersetzt durch Empfindung, Moral durch Meinung.

Das objektiv Richtige und die Toleranz

Pius XII. hielt dagegen in seiner „Toleranzansprache“ vor Juristen 1953 fest:

„Erstens: Was nicht der Wahrheit und dem Sittengesetz entspricht, hat objektiv kein Recht auf Dasein, Propaganda und Aktion.

Zweitens: Nicht durch staatliche Gesetze und Zwangsmaßnahmen einzugreifen, kann trotzdem im Interesse eines höheren und umfassenderen Gutes gerechtfertigt sein.“

Hier unterscheidet der Papst zwischen einem logischen Prinzip in Punkt eins, das unveränderlich gilt, und einer praktischen Anwendung in Punkt zwei, die er an anderer Stelle „questio facti“, eine Frage des Sachverhalts nennt. So gilt für Pius XII., dass Toleranz, das Ertragen von dem, was an sich ein Übel ist, berechtigt sein kann, um damit ein höheres Gut zu schützen.

Diese Haltung unterscheidet sich aber grundlegend von der Position, es gebe ein Recht auf Irrtum. Das widerspricht dem Ziel des Menschen und der Ordnung Gottes. Ein „Recht auf Irrtum“ ist so widersinnig wie ein „Recht auf Bankraub“. Leo XIII. betonte die Verbindung zwischen Recht und Moral: „Das Recht ist eine sittliche Macht, und es ist töricht zu glauben, dasselbe sei unterschiedslos sowohl der Wahrheit wie der Lüge verliehen.“

Das christliche Europa war im Kern ein antiliberales Projekt

Wenn die Strukturen nicht mehr einer Wahrheit dienen, wird der Mensch orientierungslos und von seinen Leidenschaften geleitet und unfrei. Moralische Appelle können das nicht ändern. So kann man die Macht der Pornografie, die junge Männer und Frauen wissenschaftlich nachweisbar schädigt, nicht allein mit moralischem Anspruch eindämmen, aber als „freie Meinungsäußerung“ zulassen, sondern nur durch Gesetze und die Macht des Staates bekämpfen.

Eine Kirche, die Liberalismus vom Prinzip her gutheißt, kann keine Heiligen mehr hervorbringen. Sie würde nämlich dann den Bürgern zugestehen müssen, Gott zu leugnen oder Satan zu verehren und damit die Gebote Gottes aufheben.

› Lesen Sie auch: Über die Werte des Liberalismus

Es ist klar, dass es kein einfaches „Zurück“ geben kann, und dass es in der Vergangenheit Missstände gab. Aber ebenso klar ist, dass das christliche Europa – ein Europa, das mit staatlichen Geldern Kathedralen baute, das Heilige wie Ludwig IX. hervorbrachte, das in Armut und Buße Heiligkeit suchte – in seinem Kern ein antiliberales Projekt war. Es lebte aus der Überzeugung, dass Christus überall herrschen muss, damit Gott verherrlicht werde und der Mensch sein ewiges Ziel erreiche.

Der Glaube an Jesus Christus ist keine bloße Option

Benedikt XVI. hat in seiner Ansprache an das Kardinalskollegium vom 22. Dezember 2005 versucht, diese Spannung zu versöhnen. Seine „Hermeneutik der Reform“ sollte die vorkonziliare Theologie mit der nachkonziliaren verbinden und die Kirche mit der Moderne versöhnen. Doch dieses Projekt ist, mit Papst Franziskus und fortgeführt von Leo XIV., an sein Ende gelangt. Es hat sich gezeigt, dass die Annäherung an den Liberalismus nicht zur Erneuerung, sondern zur Auflösung geführt hat. Der konziliante Weg wurde vom Mahlstrom der Macht verschlungen.

In der Geschichte der Ideen stehen sich stets absolute Ansprüche gegenüber – sei es der des Christentums, des Kommunismus oder des Strebens nach weltlichem Glück im Liberalismus. Der christliche Anspruch aber ist einzigartig: Er überfordert den Menschen. Peter Sloterdijk formulierte es treffend: „Das Einzige, was uns begeistert, ist das Unmögliche. Der Teufel holt Sie dort ab, wo Sie sind; Gott erkennen Sie daran, dass er Sie bedingungslos überfordert.“

Dem absoluten Anspruch Christi ein liberales Projekt entgegenzusetzen, heißt, das Christentum zur bloßen Option herabzuwürdigen. Es heißt zu behaupten, man habe ein „Recht“ darauf, Christus zu beleidigen und den Glauben zu verleugnen – und dies im Namen der Menschenwürde. Doch die Würde des Menschen besteht nicht in der Freiheit, Christus zu verleugnen und vom Weg abzukommen, sondern in der Gottesebenbildlichkeit und darin, die Wahrheit zu suchen und Gott zu verherrlichen.

Kommentare

Treffender könnte man diese hervorragende Analyse kaum formulieren. Jeder Gedanke, jeder Satz, jedes Wort spiegelt die Wahrheit wieder in der wir „moderne Menschen“ uns angesichts der Wirklichkeit befinden. Als gläubiger Katholik kann ich trotzdem fröhlich pfeifend durch die Welt gehen und mir keine Sorgen machen. Bete, hoffe und mach dir keine Sorgen, war schon immer der Tipp der Heiligen, so auch von Pater Pio. Freue mich schon auf den nächsten Artikel von Josef Jung.

"Eine Kirche, die Liberalismus vom Prinzip her gutheißt, kann keine Heiligen mehr hervorbringen. Sie würde nämlich dann den Bürgern zugestehen müssen, Gott zu leugnen oder Satan zu verehren und damit die Gebote Gottes aufheben."

Gott zu leugnen, das gesteht uns Menschen nicht der Liberalismus zu, sondern der Herr selbst. Er hat uns mit der Freiheit begabt, uns für ihn zu entscheiden. Oder eben auch gegen ihn. Und er freut sich über einen Menschen, der auf den guten Weg gekommen ist, mehr als über 99 Gerechte. Und nur eine liberale Gesellschaft, in der ich mich auch gegen Gott entscheiden kann, kann wirklich Heilige hevorbringen, die ihren Glauben leben und für ihren Glauben leiden müssen.

@Martin Sie verwechseln Möglichkeit mit Freiheit.

Danke für diesen scharfsinnigen und wahrheitsliebenden Artikel!

Es war eine Freude es zu lesen. Vielen Dank