Der böse Geist des Antifaschismus: Mythos, Ideologie und Terror

Ein Video ging vergangene Woche viral. Der Podcaster Tilo Jung entzauberte sich in einem mehrstündigen Gespräch – zum wiederholten Mal. Historiker Götz Aly musste den linken Aktivisten mehrmals über historische Fakten belehren, die in einigen Schulen zum Grundstoff der Mittel- und Oberstufe gehören. Zum Beispiel, dass die Nationalsozialisten sehr wohl ein in Teilen „linkes“ Programm verfolgten, etwa mit der Einführung neuer Sozialversicherungen; dass die Kommunisten zum Untergang der ersten deutschen Demokratie mit beigetragen hatten; und dass letztere eben keine Freiheit anstrebten, sondern die Räterepublik.

Im Klartext: eine Diktatur wie in der Sowjetunion.

Nachdem Jung versucht hatte, mit Unterbrechungen und Derailment den Studiogast aus dem Konzept zu bringen, sah er sich schließlich überwältigt. Jung, der über lange Zeit den Eindruck erwecken wollte, mindestens so gut über Weimar und den Nationalsozialismus unterrichtet zu sein wie Aly, musste eingestehen, dass er sich im Grunde nicht auskennen würde – und sich womöglich noch einmal informieren müsste. Der Zwischenton klang mit: nicht etwa, um sich echtes Wissen anzueignen, sondern um Aly ideologisch zu kontern. Schließlich können Kommunismus und Antifaschismus doch nicht irren?

Das Video fällt in eine Zeit, in der das Thema „Antifaschismus“ Hochkonjunktur hat. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Antifa als Terrororganisation einzustufen, kochen auch hierzulande die Gemüter hoch. Die Antifa zu verteidigen, weil Trump dagegen ist?

Wer gegen Antifaschismus ist, ist ein Faschist?

Die Solidarisierung mit der Antifa kann kaum überraschen, stehen doch Influencer, Medienleute und Politiker, die in Deutschland das Rampenlicht suchen, längst nicht mehr lediglich auf der „linken“ Seite, sondern sind längst in die Radikalität umgekippt. Selbst der Slogan, „Demokrat“ zu sein, reicht nicht aus – es muss die Antifa sein.

Das Argument, dass Antifaschismus sich lediglich gegen Faschisten richte, wird herbeigezogen; und wer gegen Antifaschismus sei, ist dementsprechend Faschist. Dass diese Argumentationsweise Tausende Menschen das Leben gekostet hat, wird dabei unterschlagen. Dass sie insbesondere nach dem Attentat auf Charlie Kirk Sprengkraft hat, nehmen die Agitatoren bewusst in Kauf.

Denn der Mörder von Kirk muss dieser Logik folgend zu den Antifaschisten gezählt werden, hatte er doch in seine Patronenhülsen Sätze wie „Hey, Faschist! Fang!“ und „Bella Ciao!“ geritzt. Weil er Kirk für einen Faschisten hielt, musste Kirk demnach Faschist sein. Das erinnert nicht umsonst an den Totalitarismus des Dritten Reiches, wo sich das Bonmot verbreitete: „Wer Jude ist, bestimme ich!“ Es wurde mal Adolf Hitler, mal Hermann Göring, mal dem Wiener Bürgermeister Karl Lueger zugeschrieben – der Hintergrund ist allerdings zweitrangig, denn wenn es nicht wahr ist, dann ist es doch gut erfunden.

„Bella ciao“ steht für einen „unbefleckten Wohlfühl-Antifaschismus“

Die Mythisierung der extremen Linken gehört zum Programm. Dabei bestehen selbst die kulturellen Ausschmückungen auf wackligem Boden. Der Antifaschisten-Schlager „Bella ciao“ gilt als Kriegslied der italienischen Partisanen gegen Benito Mussolini. Er hat auch über das Antifa-Milieu hinaus im linken Lager eine Bedeutung als Kampfansage.

Das Lied ist allerdings – entgegen dieser Propaganda – nie, oder zumindest so gut wie gar nicht von den Partisanen im Bürgerkrieg 1943 bis 1945 gesungen worden. Vielfach wird evoziert, die Faschisten hätten „Giovinezza“ angestimmt, die Kommunisten mit „Bella ciao“ gekontert. Das ist Hollywood-Imagination. Es handelt sich um eine „erfundene Tradition“ wie der (linke) Historiker Cesare Bermani feststellte: „Mitte der sechziger Jahre setzte die Regierung aus Christdemokraten und Sozialisten auf Bella ciao als Symbol, um der Partisanenbewegung nachträglich eine Einheit zu verleihen.“

Die Musik war demnach ein im Nachhinein gefundener Kitt für die „weiße“ (christliche) und die „rote“ (kommunistische) Resistenza, als antifaschistischer Konsens Nachkriegsitaliens. Partisanen wie der Journalist Giorgio Bocca berichtet: „In den zwanzig Monaten des Partisanenkriegs habe ich Bella ciao nie singen hören – es war eine Erfindung des Festivals von Spoleto.“

Das Festival von Spoleto fällt in das Jahr 1964, also in den von Bermani erwähnten Zeitraum. Selbst der Partisanenverband Italiens erklärt auf seiner Webseite: „Zum offiziellen Hymnus des Widerstands wurde das Lied erst zwanzig Jahre nach dem Ende des Krieges.“

Die Genese von „Bella ciao“ steht stellvertretend für die Genese des antifaschistischen Mythos, der eine Konzipierung späterer Jahre ist, aber wenig mit den tatsächlichen Ereignissen zu tun hat. „Bella ciao“ steht für einen „unbefleckten“ Antifaschismus, einen „Wohlfühl-Antifaschismus“, der nicht exkludierend wirkt, so denn sich nur die guten Kräfte gegen das Böse zusammenschließen.

Ein Schimpfwort, eine bedeutungslose Parole

Es ist eine Romantisierung, die die üblen Episoden des Antifaschismus ausspart. Dass die Popularisierung in den 1960ern erfolgte, liegt daran, dass die einstmals „weißen“ Partisanen sich mit den „roten“ Partisanen aussöhnten; auch damals nicht zuletzt aus Gründen einer „Brandmauer“ gegen das rechte Spektrum.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Dass diese Aussöhnung nicht früher stattfand, hat einen schlichten Grund: Die „Roten“ haben den „Weißen“ kurz nach dem Sieg über den Faschismus, teilweise schon zuvor, in den Rücken geschossen.

„Faschismus“ ist – wie Aly gegenüber Jung festgestellt hat – zum Schimpfwort verkommen: eine bedeutungslose Parole, über die man wissenschaftlich kaum noch diskutieren kann. Die Idee, den Faschismus in allen Bereichen des Lebens, in allen Epochen und in verschiedensten Systemen verorten zu wollen, die mit der Mussolini-Diktatur nur bedingt zu tun haben, hat ihn komplett verwässert. Es ist daher sinnvoll, auf jene Antifaschisten hinzuweisen, die als eigentliche Urväter gelten: nämlich die kommunistischen Partisanen.

Über das „Todesdreieck“ reden Linke nie

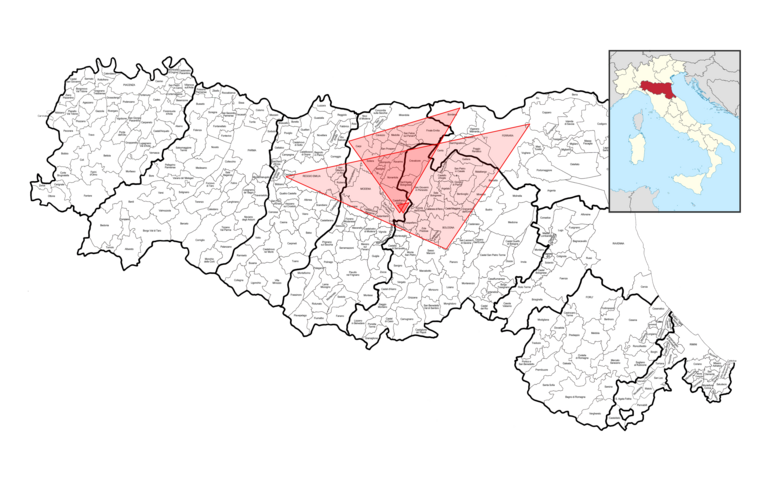

In der linken Szene wird viel über diese Antifaschisten gesprochen – aber so gut wie nie über das „Triangolo della morte“ bzw. „Triangolo rosso“ (Todesdreieck bzw. Rotes Dreieck) in der Emilia-Romagna. Es ist zum Synonym von Lynchjustiz, willkürlichen Tribunalen und rotem Terror geworden. Es steht stellvertretend für die tausenden Morde, die im Namen des Antifaschismus im Italien der Nachkriegszeit verübt wurden. Häufig standen die Opfer nur im losen oder gar keinem Zusammenhang mit dem Faschismus.

Konservative Schätzungen gehen von mindestens 10.000 Toten für das gesamte italienische Territorium aus. Der frühere italienische Innenminister Mario Scelba sprach in den 1950er von etwa 17.000 Toten, Italiens erster Ministerpräsident Ferruccio Parri (ebenfalls Resistenza-Kämpfer) nannte die Höchstzahl von 30.000. Der zuvor erwähnte Bocca ging in den 1970er Jahren von 15.000 Opfern aus.

Allein im „Todesdreieck“ gelten 4.500 Tote als sicher – tausend davon allein in der Tiefebene von Reggio, wo der Ort Brescello liegt, der Spielort der „Don Camillo und Peppone“-Filme. Deren Schöpfer Giovannino Guareschi hat die Gewalt der Roten nicht nur in seinen Geschichten verewigt, sondern auch wöchentlich in seiner eigenen Zeitung „Candido“ angeprangert.

Hinrichtungen gehörten zur Tagesordnung

Hinrichtungen wie die folgenden gehörten insbesondere in den Jahren 1945 bis 1947 zur Tagesordnung: Zwischen dem 28. April und dem 30. April 1945 massakrierten kommunistische Partisanen mindestens 32 Menschen in Campagnola Emilia (Reggio Emilia) und verscharren sie in einem Massengrab. Ihre Identität wurde teilweise erst nach 80 Jahren rekonstruiert.

Am 8. und 9. Mai 1945 richteten sie in Argelato (Bologna) zwei Massaker an. Die Antifaschisten der „Brigata Garibaldi“ ermordeten dort insgesamt 42 Personen. Sie hatten ihre Opfer zuvor geschlagen, getreten und gefoltert. Diejenigen, die nicht an den Misshandlungen sterben, wurden zu Tode stranguliert.

Zu den Episoden, bei denen „rote“ Partisanen ihre „weißen“ Verbündeten ermordeten, gehört das Massaker von Porzûs (Udine). In den letzten Kriegstagen im Februar 1945 richteten die kommunistischen Antifaschisten 17 Männer der Osoppo-Brigaden hin, die mehrheitlich aus katholischen und sozialistischen Kämpfern bestand. Vorwurf: Die Ermordeten hätten mit den Faschisten kollaboriert.

Die Antifaschisten machten gezielt Jagd auf Geistliche – auch auf Minderjährige

Zu diesen grausamen Episoden gehört auch die Ermordung von Rolando Rivi. Der katholische Seminarist ist gerade einmal 14 Jahre alt, als ihn die antifaschistischen Partisanen am 10. April – zwei Wochen vor dem italienischen Kriegsende – entführen. Sie konstruieren den Vorwurf, der Junge sei ein „faschistischer Spion“. In Wirklichkeit will man sich eines ideologischen Gegners entledigen – die Partisanen machen gezielt Jagd auf Geistliche, über 100 Kleriker fallen ihnen in diesem Zeitraum zum Opfer. Am Tag vor seiner Ermordung sagt der Kommandant: „Morgen ein Priester weniger.“

Seine Eltern hatten Rivi angefleht, die Soutane nicht öffentlich zu tragen, um ihn vor dem Hass der Kommunisten zu schützen. Rivi aber beharrte darauf. Die Soutane sei Zeichen, dass er zu Jesus Christus gehöre.

Rivi wird am 13. April 1945 mit zwei Schüssen hingerichtet. Als der Priester Alberto Camellini ihn findet, ist der Leichnam von den Misshandlungen völlig entstellt. Rivi wird seit dem 5. Oktober 2013 als Seliger der Katholischen Kirche verehrt.

Glühende Antifaschisten mögen vielleicht behaupten, das sei „nicht der echte“ Antifaschismus gewesen. Aber exakt diese Paranoia und der Wahn, genau zu wissen, wer Faschist ist und wer nicht – und damit: wer lebenswert ist und wer nicht – zeichnet den Totalitarismus aus. Selbst ein 14 Jahre alter Junge kann dann zum Todfeind auserkoren werden. Das ist das wahre Gesicht des Antifaschismus.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Herrn Aly und seine Werke schätze ich sehr.

Es ist übrigens sehr unterhaltsam, dass er sich regelmäßig in den Podcast von Kaffeehaus-Antifaschisten einladen lässt. Tilo Jung war da nicht der erste, der von Herrn Aly eine ordentliche Lektion in der Geschichte der Weimarer Republik und der Nazizeit bekommen hat.

(Aber, eine Nebenbemerkung: wir sollten keinesfalls dem Märchen der Rechten auf den Leim gehen, zuletzt medienwirksam propagiert von Weidel und Musk, die im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus den Sozialismus überbetonen und dabei das "National" unterschlagen, um sich auf billigste Weise der Geschichte von Weltkrieg und Shoa zu entledigen.)

Ausgezeichnete, semantisch und historisch fundierte Konklusion des Begriffs Faschismus.

Der Artikel hebt sehr auf Italien ab. Verständlich und in Ordnung. Aber bei uns in D verbinde ich mit der Genese der "Antifa" vor allem einen Mann aus Georgien, dessen Name so umständlich war, dass er sich schlicht Stalin nannte. Und der Stalinismus in D heißt deswegen bis heute "Antifaschismus".

"Der böse Geist des Antifaschismus" - die Überschrift trifft es schon haargenau. Hier tut Aufklärung wirklich not. Wie schon in einem vorangegangenen Kommentar angesprochen, lohnt hier aber auch ein Blick auf die Sowjetunion. Antifaschismus war dort Staatsdoktrin (und wer sich die Reden von Putin anhört, wird merken, dass auch das heutige Russland diese Staatsdoktrin keineswegs ganz überwunden hat). Unter Bezugnahme auf Antifaschismus wurden allgemein politische Gegner, gleich welcher Richtung, verfolgt. Und zwar mit ganz ähnlichen Begriffen ("reaktionär", "antidemokratisch", faschistisch", usw.) und Methoden wie heute. Heutige Antifaschisten sind deshalb Nachfolger der Bolschewisten und nicht der Faschisten. Faschismus im historischen und eigentlichen Sinn existiert heute gar nicht als politischer Faktor, sondern nur als Phantom.

Die positive Besetzung des Begriffs "Antifaschismus" gehört sicher zu den größten semantischen Tricks, die den Linken je gelungen sind. Auf einmal wollte jeder Antifaschist bzw. "wahrer Antifaschist" sein. Das hatte zur Folge, dass die allgemeine Politik viele Jahre nicht aus einem linken Paradigma herausgekommen ist.

Gegenwärtig ist der Antifaschismus dabei sich gründlich zu entzaubern. Die Ereignisse rund um die Ermordung von Charlie Kirk haben das wahre Gesicht des Antifaschismus deutlich werden lassen. Antifaschismus bedeutet Terror und Linksextremismus. Immer mehr Menschen werden das jetzt erkennen.

Antifaschismus: Wer chronisch immer dasselbe wittert und abwehrt und Andere damit ständig beschuldigt, legt den Verdacht nahe, diesen Gegner in sich selber zu tragen und nur äußerlich abzuwehren. Gerade damit bleibt er ihm innerlich erhalten. "Wes das Herz voll ist, dem läuft der Mund über." Er sollte mit seinen Nach-forschungen bei sich selber beginnen - letztlich müssen wir das alle, denn wir spiegeln uns oft im Andern.