Mittelalter in der Gegenwart

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher ist sauer. Ziel seines Zorns ist der Berliner Amtskollege, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Das geht aus einem gepfefferten Brief hervor, der Mitte Juli das Rote Rathaus erreichte und aus dem zuerst die Berliner Zeitung zitierte.

Unter dem Betreff „Missbrauch des Kirchenasyls“ verlangt Sozialdemokrat Tschentscher von seinem Kollegen, er möge vier Personen, die derzeit in Berlin im sogenannten Kirchenasyl sitzen, nach Hamburg überstellen. Von dort aus sollten sie in das eigentlich für sie zuständige Schweden rückgeführt werden. Der Pfarrer der Berlin-Steglitzer Dreieinigkeitsgemeinde, Gottfried Martens, erklärte hingegen, es handele sich um drei afghanische Christen, für die eine Abschiebung nach Afghanistan lebensgefährlich wäre: „Unter den Taliban sind sie wegen ihres Glaubens an Leib und Leben bedroht.“ Zur Gemeinde, die zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gehört, zählen mehrere Hundert farsi- und darisprachige Christgläubige aus dem Iran und Afghanistan.

Im Tschentscher-Brief ist indes von einem „systematischen Missbrauch des Kirchenasyls“ die Rede. Nicht hinnehmbar sei es, dass „die Überstellung nach der Dublin-III-Verordnung von einer Berliner Kirchengemeinde vereitelt“ werde. Es würden nämlich „Flüchtlinge in Kirchenräume aufgenommen ..., deren Bleiberecht nach den Regeln des Kirchenasyls bereits überprüft und deren Rückkehrpflicht in einen anderen EU-Mitgliedstaat rechtskräftig festgestellt wurde“.

Also keine besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge, die um ihr Leben fürchten müssen, sondern lediglich Dublin-Fälle: Das heißt, Menschen, für die das EU-Land zuständig ist, in dem sie zuerst registriert wurden. Die Bitte der Hamburger Behörden um Amtshilfe sei von der Berliner Innenbehörde jedoch mit der Erklärung verweigert worden, man breche kein Kirchenasyl.

Union: Kirche soll zahlen

Auch von der Union im Bundestag gibt es inzwischen eine Stellungnahme. Gegenüber der Welt erklärte Fraktionsvize Günter Krings, in bestimmten Fällen sollten die Kirchen die finanzielle Verantwortung übernehmen. „Wenn Kirchen in Dublin-Fällen Asyl gewähren, wäre dies glaubhafter, wenn sie auch insgesamt Verantwortung für die Schutzsuchenden übernehmen. Wenn durch das Kirchenasyl eine Rückführung nicht mehr erfolgen kann, sollte sie konsequenterweise auch dauerhaft die Betroffenen beherbergen und betreuen“, wird Krings zitiert.

Damit bezog er sich auf die sechsmonatige Überstellungsfrist gemäß der Dublin-Richtlinie. Nur in diesem Zeitraum ist das Land des Erstzutritts für die weitere Abwicklung seines Falles zuständig, danach das aktuelle Aufenthaltsland, hier also Deutschland. „Das Kirchenasyl war ursprünglich aus guten Gründen auf seltene Härtefälle beschränkt, um Zeit für eine erneute rechtliche Prüfung zu schaffen. In der Praxis wird es aber zunehmend genutzt, um Überstellungen nach der Dublin-Verordnung durch Zeitverzögerung zu verhindern“, argumentierte Krings weiter.

Kein Asyl für Kemal Altun

Darum also soll es gehen, den Schutz von Härtefällen vor unzumutbaren Gefahren für sich und Angehörige, die ihnen in ihrem Heimatland drohen. In der Bundesrepublik hat das Kirchenasyl eine längere Geschichte, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Damals ging es um das Schicksal des kurdischen Flüchtlings Kemal Altun. Der sollte in die damals von einer Militärdiktatur regierte Türkei abgeschoben werden, die mit brachialer Härte gegen Kurden vorging. Die Bundesregierung wollte sich jedoch auch über den positiven Asylbescheid hinwegsetzen.

Während eines Revisionsprozesses in West-Berlin stürzte sich Altun im August 1983 aus einem Fenster des Gerichtssaals in den Tod. Vor diesem Hintergrund begehrten im Herbst desselben Jahres einige Libanesen Einlass in die West-Berliner evangelische Heilig-Kreuz-Gemeinde. Pfarrer Jürgen Quandt gewährte ihnen Einlass und schuf damit das erste Kirchenasyl in Deutschland, dem bald weitere in Nordrhein-Westfalen und Bayern folgten.

Als Vorbild diente das von Bürgerrechtlern initiierte „Sanctuary Movement“ in den USA, das Tausenden Flüchtlingen aus Mittelamerika Unterschlupf bot. Als die USA daraufhin 1986 ihr Asylrecht reformierten und auch Flüchtlingen aus Mittelamerika Asylberechtigung zugestanden, ereignete sich bald Ähnliches in Deutschland. Hier wurde ein Abschiebestopp für das damalige Bürgerkriegsland Libanon erlassen.

Ein Biotop regionaler Ansprechpartner, Beratungsstellen und Anwälten

Nach jahrelangem Druck führten die Bundesländer Härtefallkommissionen ein, die problematische Grenzfälle behandeln sollen. Sie können Flüchtlinge, deren Asylverfahren aussichtslos sind, als Härtefall anerkennen, was gleichbedeutend mit einem Aufenthaltstitel ist. Der Gedanke dahinter: Irren ist menschlich, das gilt auch für Behördenentscheidungen. Und kein noch so sorgfältig konzipiertes Gesetz deckt alle individuellen Notlagen ab.

Mittlerweile ist das Kirchenasyl ein fester Bestandteil im Wirken der „Zivilgesellschaft“, also Lobby-Organisationen wie Pro Asyl, Amnesty International und zahllosen andere. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche unterstützen das Kirchenasyl. Für die Abwicklung einschlägiger Fälle existiert eine Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Und so hat sich inzwischen ein regelrechtes Biotop mit regionalen Ansprechpartnern, Beratungsstellen und Anwälten gebildet, das selbst in Fällen auftritt, in denen von Härten keine Rede mehr sein kann. Denn es darf davon ausgegangen werden, dass die Nichtabschiebung in ein anderes EU-Land nicht mit einer vermeintlichen Bedrohung von Leib oder Leben begründet werden kann.

Doch ist der gut beraten, der auch stets mit der Justiz rechnet. Wie etwa mit dem Verwaltungsgericht Berlin, das im März 2025 einen Palästinenser aus der Abschiebehaft entließ. Begründung: Es sei aus humanitären Gründen unzumutbar, den Mann, der aus einem polizeibekannten kriminellen Clan mit Hamas-Sympathien stammt, in das für ihn eigentlich zuständige Griechenland abzuschieben.

Wie eine Kuh quer im Stall

Offensichtlich ist das Kirchenasyl so etwas wie eine Kuh, die quer im Stall des Rechtsstaats steht. Denn wozu braucht es den kirchlichen Schutz, wenn es bereits weitreichende Schutzregeln und unzählige Helfer von NGOs bis in die Justiz hinein gibt? Genau das war der Anlass für eine Meldung, die Ende Juni in den Medien erschien und von der wohl die wenigsten Leser Notiz genommen haben dürften. Der ehemalige Staatssekretär Christian Lange sei aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hieß es. Na und, mag sich mancher denken, allein 2024 haben es ihm 345.000 Menschen gleichgetan und die EKD verlassen.

Interessanter ist schon der Umstand, dass Lange der SPD angehört, noch interessanter die Begründung: Er wolle gegen das Kirchenasyl protestieren, das der evangelische Bischof von Berlin, Christian Stäblein, drei Somaliern nach mehrmaliger Zurückweisung an der polnischen Grenze gewährt hatte. Stäblein hatte seinen Schritt als „Dienst für die Gesellschaft“ bezeichnet. Das brachte das Fass für den langjährigen Abgeordneten, der 2021 aus dem Bundestag ausschied, zum Überlaufen. Denn obwohl es 2024 insgesamt 2.386 Fälle von Kirchenasyl gegeben habe, habe das BAMF nur einen einzigen als Härtefall anerkannt, so Lange. Der weitaus größte Anteil betreffe Dublin-Fälle, nur in 39 Fällen sei es um Abschiebungen ins Nicht-EU-Ausland gegangen.

Der Einwand von Kritikern lautet kurzgefasst: Das Kirchenasyl entstamme vormodernen Zeiten, in denen es galt, einen Schutzraum gegen Herrscherwillkür und staatliche Gewalt zu bieten. Dergleichen in einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat zu fordern, also einen letztlich rechtsfreien Raum, offenbare eine Haltung, die sich nicht mehr an der Verfassung orientiere.

Die Ursprünge in der Antike

Was also hat es mit dem Kirchenasyl auf sich, wo stammt es eigentlich her? Wie so viele Regelungen in Europa hat es seine Wurzeln in der Antike. Im Grunde kennt jede Kultur auf der Erde seit den ältesten Zeiten im religiösen Bereich so etwas wie geheiligte Bezirke, die nicht von jedermann betreten werden durften. Ein bekanntes Beispiel ist der jüdische Tempel in Jerusalem, dessen hinter einem Vorhang verborgenes Allerheiligstes nur vom Hohepriester betreten werden durfte, und das auch nur einmal im Jahr am Jom Kippur, dem Versöhnungstag. Die Heiligung bezog sich bald auch auf Tempelgeräte und Menschen, die sich in der Nähe des Heiligtums aufhielten. Sie in irgendeiner Weise zu behelligen, galt als schwerer Frevel.

In der griechischen Antike konnten sich Schutzsuchende in Tempel, zu Götterbildern und Altären flüchten, um dort vor Nachstellungen sicher zu sein und Protektion vor der Ungerechtigkeit weltlicher Institutionen zu finden. Unter der Obhut des Göttlichen konnte Frieden zwischen Streitparteien ausgehandelt werden, etwa bei Schuld- oder Erbstreitigkeiten. Junge Frauen konnten der Zwangsverheiratung mit einem ungeliebten Partner entgehen.

In der Spätantike wurden christliche Bischöfe zunehmend zu wichtigen Akteuren in der Gesellschaft. Sie agierten nicht nur als religiöse Führer, sondern auch als Verwalter, Richter und Vermittler zwischen der Bevölkerung und der Obrigkeit. Sie spielten eine Rolle bei der Armenversorgung, der Rechtsprechung und der Lösung von Konflikten.

Schließlich erteilte der weströmische Kaiser Honorius um das Jahr 407 den Kirchen das formale Asylrecht. Zwölf Jahre später konkretisierte der Kaiser dieses Privileg und legte fest, das Kirchenasyl gelte jeweils im Umkreis von 50 Schritten um das Portal der Kirche. Der Bruch des Asyls wurde wie Majestätsbeleidigung bestraft. Der oströmische Kaiser Theodosius II. erließ 431 eine ähnlich lautende Regelung.

Das staatliche Gewaltmonopol

In den Wirren, die dem Untergang des Imperiums folgten, spielte der kirchliche Schutz eine immer größere Rolle. Seit Karl dem Großen wurde das Kirchenasyl Bestandteil vieler mittelalterlicher Rechtssammlungen. Der kirchliche Einfluss ging mit der Etablierung der immer stärkeren Macht weltlicher Fürsten jedoch wieder zurück. Den Endpunkt markierte im Jahr 1495 der Reichstag zu Worms, auf dem der Ewige Landfriede verkündet wurde. Dieser schrieb das staatliche Gewaltmonopol fest und sah keine kirchliche Sonderrolle mehr vor.

Die Kirchen beharrten jedoch weiter auf ihrem Vorrecht, das erst im 19. Jahrhundert von den europäischen Staaten formell aufgehoben wurde. Kritikern gilt es seit der Zeit der Aufklärung als Behinderung der staatlichen Rechtsordnung. Mit der Neufassung des kirchlichen Gesetzbuches Codex Iuris Canonici wurde 1983 schließlich auch der katholische Anspruch auf ein Kirchenasyl aus eigenem Recht aufgegeben.

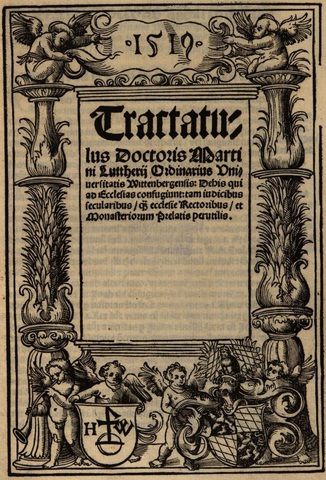

Einen vergleichbaren Anspruch hat es bei den evangelischen Kirchen nie gegeben, auch wenn sich Martin Luther 1517 in seiner in Latein geschriebenen „Kleinen Abhandlung über die, die in Kirchen flüchten“ dafür starkgemacht hatte. Nach Luther dürfe freilich der Schutzsuchende sich nicht ins gemachte Nest setzen, sondern habe für seinen Unterhalt mit Geldzahlungen oder Arbeit selbst aufkommen.

Was also bleibt, ist die Berufung auf die christliche Barmherzigkeit, die staatliche Härten abmildern soll. Eine rechtliche Grundlage hat das Kirchenasyl heute nicht mehr, denn einzig der Staat gewährt oder verweigert Asyl. Das Asyl aber gilt nicht für solche, die keinen Schutz suchen, sondern ein möglichst behagliches Sozialsystem.

Barmherzigkeit und Profit

Und auch seitens der Kirchen gibt es beileibe nicht nur fromme Gründe, sondern viel zu oft nüchterne finanzielle Interessen. Die kirchlichen Hilfswerke erhalten für ihr Tun milliardenschwere Staatsgelder; Kritiker sprechen zuweilen von der „Asylindustrie“.

Manchmal sind Flüchtlinge schlicht profitabler als Alte, Kranke oder Kinder. Dann setzt etwa der evangelische Träger 140 hochbetagte Senioren aus ihrem Pflegeheim einfach auf die Straße, wie 2023 in Berlin geschehen. Nach Umwandlung in eine Flüchtlingsunterkunft wirft die Immobilie schlicht mehr Rendite ab.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare