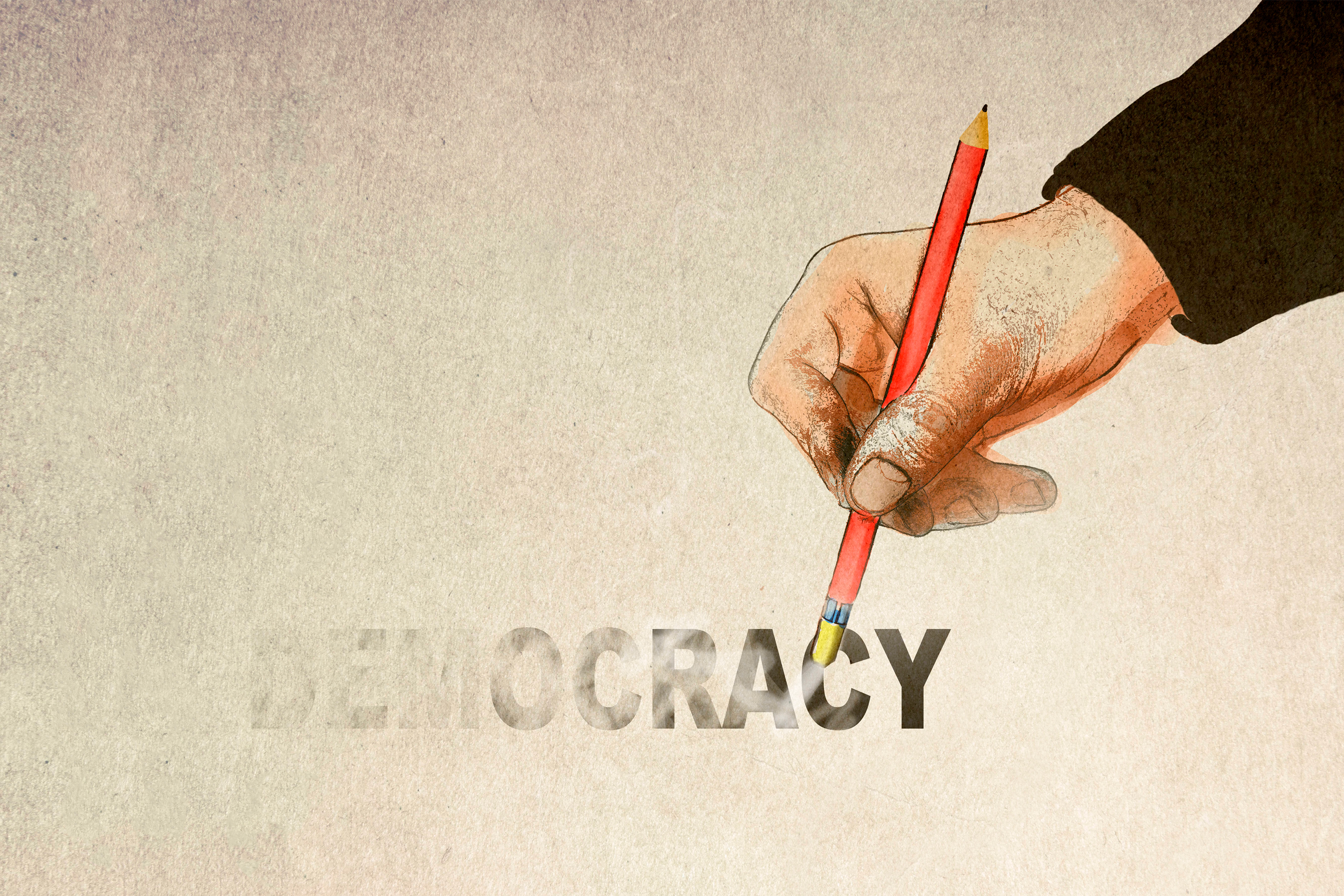

Demokratie für nichts?

Vier nationale Abstimmungstermine stehen 2026 im Kalender der Schweizer Bürger. Noch nicht konkret entschieden wird die Frage, die dennoch weitaus für den meisten Gesprächsstoff sorgt: ob das Land die neuen Rahmenverträge mit der Europäischen Union unterschreiben soll. Es dürfte mindestens 2027 werden, bis sich die Schweizer dazu verlauten lassen können.

Das Thema wirft aber seine Schatten voraus. Böse Zungen sagen, man könnte sich sämtliche Abstimmungen bis zu jenem Tag eigentlich schenken. Denn ein Ja zu den EU-Verträgen würde laut Kritikern die Aufgabe der Schweizer Souveränität über weite Strecken bedeuten. Was Entscheidungen, die bis dahin fallen, obsolet machen könnte.

EU-Vorgaben widersprechen der Zehn-Millionen-Initiative

Das betrifft beispielsweise die sogenannte Nachhaltigkeits-Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP), über die am 8. März abgestimmt wird. Sie will die ständige Wohnbevölkerung auf zehn Millionen Menschen begrenzen; über neun Millionen sind es bereits. Sagt die Mehrheit ja, und die Chancen stehen gut, bleibt nur ein Hebel, um diese Limite einzuhalten: Die Zuwanderung muss rigoros gesteuert werden.

Das wiederum würde bedeuten, dass das Abkommen zur Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union zur Disposition steht. Wird ein Jahr später aber die weitere Annäherung an die EU beschlossen, kann man diese Position getrost vergessen. Wahr würde eher das Gegenteil. Die neuen Verträge sehen eine „Modernisierung“ der bestehenden Personenfreizügigkeit vor; konkret soll unter anderem ein fünfjähriges Daueraufenthaltsrecht für EU-Bürger in der Schweiz eingeführt werden.

EU-Regeln werden „dynamisch“ angepasst

Wenn die „Bilateralen III“, wie die neuen Rahmenverträge irreführend genannt werden – bilateral suggeriert eine Partnerschaft auf Augenhöhe –, tatsächlich in Kraft gesetzt würden, könnten noch weitere Vorlagen im Nachhinein völlig irrelevant sein. Denn die Verträge sehen die sogenannte „dynamische Rechtsübernahme“ vor.

Zu dem, was unterzeichnet werden soll, kann sich später also alles Mögliche gesellen; die Schweiz hat künftig automatisch zu übernehmen, was die EU für sich selbst beschließt. Das macht Volksabstimmungen zur Lachnummer. Ein Land fällt eine Entscheidung und kann sie dann nicht umsetzen, weil sie schon heute den EU-Regeln widerspricht – oder morgen den gerade „dynamisch“ angepassten.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Noch ist es aber nicht so weit, und die Schweizer haben 2026 die Chance, Zeichen zu setzen. Nur schon der erste Abstimmungssonntag hat es in sich. Sagen sie ja zur Zehn-Millionen-Schweiz, stimmen sie der Bargeld-Initiative zur Stärkung des Bargelds zu und sagen sie nein zur Klimafonds-Initiative, die massive Mittel in die inzwischen etwas überholte Mission Klimaneutralität investieren will, senden sie ein deutliches Signal an Regierung und Parlament.

Unnötige Furcht vor der EU?

Die Botschaft wäre: Wir machen ganz bewusst Dinge, die bei der EU-Führung Hautausschläge verursachen. Die eigenständige Steuerung der Zuwanderung ist Brüssel ein Graus, das Bargeld soll so bald wie möglich weg, weil es zu wenig Kontrolle zulässt, und für den Kampf gegen den Klimawandel sollten sich die Staaten sowieso am besten gleich völlig ruinieren. Mit den entsprechenden Abstimmungsresultaten würde die Schweiz an einem einzigen Tag zum ungezogenen Bengel mutieren.

Diese Vorstellung ist Regierung und Verwaltung des Bundes ein Graus. Man möchte sehr viel lieber das vorbildliche Adoptivkind spielen. Weil der Bundesrat aber weiß, dass einer Mehrheit der Bürger daran nichts liegt, muss ein Kunstgriff her.

Deshalb wird derzeit im informellen Rahmen fleißig suggeriert, es werde nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sprich: Man könne die Verträge unterschreiben und sich den EU-Regeln unterwerfen, danach dann aber diese Regeln einfach unterlaufen – wohl in der Hoffnung, keiner merke es. Das ist keine verantwortungsvolle Haltung, sondern Niveau auf der Höhe eines Kindergartens.

Die EU dient kaum als Vorbild

Die ewige Angst einiger, man könnte als Juniorpartner gegenüber der mächtigen Europäischen Union in Ungnade fallen, wirkt zudem zusehends lächerlicher. Die Verfassung, in der sich einstige Aushängeschilder der EU wie Deutschland und Frankreich befinden, und Korruptionsskandale innerhalb der Union bilden keine besonders starke Basis für Respekt.

Die Schweiz muss sich fragen, was wichtiger ist: den eigenen Erfolgskurs weiterführen oder den Wünschen der Europäischen Union nachkommen. Eine stärkere Annäherung ist nicht möglich ohne Aufgabe zentraler Werte. Dass EU-Politikern das direktdemokratische System der Schweiz und ihr sehr konsequent gelebter Föderalismus generell eher suspekt sind, ist bekannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebärdet sich gern zentralistisch und hat wenig Verständnis für die Befindlichkeiten einzelner Nationen; zu gern würde sie alle über einen Kamm scheren.

Im Rahmen der dynamischen Rechtsübernahme würde das auch der Schweiz blühen. Und das ohne jede Not. Denn angesichts der Wirtschaftsindikatoren ist das Land nach wie vor eine ziemlich attraktive Braut, die auf der großen weiten Welt auch auf einen Antrag anderer Nationen und Bündnisse hoffen darf.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Bei den Bilateralen III handelt es sich rechtlich gesehen um eine Erweiterung der Bilateralen I. Es gibt weiterhin keinen Rahmenvertrag, denn alle Verträge enthalten alle für sie relevanten Regelungen inklusive allfälliger Schiedsgerichtsbarkeit selbst und sie sind untereinander nur durch die entsprechend erweiterten Guillotineklauseln miteinander verbunden, die auf Wunsch der Schweiz bestehen, weil ein vertragspaket nur ein solches ist, wenn es nur als Ganzes aufgekündigt werden kann.

Wenn die Übernahme von EU-Recht einen "Rahmenvertrag" darstellen soll, dann ist das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen auch schon einer, denn dieses regelt die Anerkennung Schweizer Konformitätsbewertungen, nachdem die Schweiz üblicherweise neues oder geändertes EU-Recht in Schweizer Recht übernimmt.

Das tut sie im Rahmen der Bilateralen I übrigens seit einem Vierteljahrhundert, ohne dass auch nur eine Übernahme dem Volk vorgelegt wurde. Und nein, die Abstimmungen betrafen nur die Bilateralen II.

Auf die Anerkennung durch die EU hat die Schweiz derzeit keinen Rechtsanspruch, wie die Medizintechnikbranche schmerzhaft erfahren durfte. Unter den Bilateralen III hätte sie einen, denn da entscheidet nicht mehr die EU nach eigenem Gusto, sondern ein paritätisch besetztes Schiedsgericht. Lediglich über die Auslegung von originärem EU-Recht soll der EUGH entscheiden.

Wenn die EU, wie die Kolumne suggeriert, den Rahmen des von der Schweiz zu übernehmenden EU-Rechts beliebig erweitern kann, dann hat die Schweiz schlichtweg schlecht verhandelt. Eigene Schuld und nicht die der EU.

Und natürlich lässt die Kolumne die Folgen einer Ablehnung aus. Die EU kann dann den privilegierten Zugang Schweizer Unternehmen zum EU-Binnenmarkt sukzessive beenden, indem sie ihr Recht ändert und die Anerkennung der Gleichwertigkeit ganz legal verweigert. Laut den vorläufigen Zahlen des BAZG gingen 2025 51,3% der Schweizer Warenexporte in die EU, was wertmässig fast einem Viertel der Schweizer Wirtschaftsleistung entspricht. 2018 betrug dieser Exportanteil nur 48,1% und ist seitdem stetig gestiegen. Die Schweizer Unternehmen scheinen also ein Problem damit zu haben, neue Märkte aufzutun.

So wie im Casino immer die Bank gewinnt, gewinnt in diesem Fall immer die EU aufgrund des Gewinnstrebens der Schweizer. Entweder die Schweiz integriert sich weiter in den Binnenmarkt via Bilaterale III oder sie wird es via EWR- oder EU-Beitritt tun müssen, weil der Schaden sonst zu gross würde.

@Gerhard R. Müller Sollen sie den Zugang zum Markt doch erschweren. Eine richtige Krise würde uns vielleicht mal gut tun. Dann würde sich das auch mit den 10 Mio erledigen.

Wir können uns auf unsere Verteidigung und Landwirtschaft zurück besinnen und unsere schöne Landschaft geniessen. Die zugewanderten Ziegenhirten aus den albanischen Alpen können uns dabei tatkräftig unterstützen.