Gibt es ein Geschlecht und wenn ja, wie viele?

Unlängst erschien ein Buch zur Gender-Thematik, die sich vom übrigen Verlagsprogramm Herders abhebt: Abigail Favale: „Die geleugnete Natur. Warum die Gender-Theorie in die Irre führt“ (Herder 2024). Der englische Originaltitel nimmt sich weniger streitbar aus: „The Genesis of Gender. A Christian Theory“ (Ignatius Press 2022).

Wer ist die Autorin?

Abigail Favale ist Professorin für Practice, Theology und Literature an der renommierten katholischen Universität Notre Dame (Indiana/USA). Mit „The Genesis of Gender“ legt sie eine couragierte Analyse und Kritik des Gender-Diskurses aus der Perspektive christlicher Anthropologie vor. Favale weiß, wovon sie spricht: Gender-Studies gehören zum Bereich ihrer fachlichen Spezialisation und langjährigen Lehrtätigkeit.

„The Genesis of Gender“ ist dabei mehr als ein trockenes Sachbuch. Die vorangestellte Schilderung ihrer Reise vom postmodernen Feminismus zur katholischen Theologie verleiht dem Buch eine autobiografische Note.

Erste Konversion: zum Feminismus

Favale studiert zunächst Philosophie. Eine feministische Professorin überzeugt sie bei einem Seminar, dass die Bibel einem patriarchalischen Weltbild entstamme und zur Unterdrückung der Frau beitrage. Favale, aus evangelikalem Elternhaus kommend, wendet sich daraufhin dem Feminismus zu.

Mit ihrer Forschung möchte die frischbekehrte Feministin einen Beitrag zur Emanzipation der Frau leisten. Favale blickt zurück: „In meiner Dissertation analysierte ich von Frauen verfasste Romane, die traditionelle christliche Narrative infrage stellten und modifizierten, und ich hielt dies für einen Akt der Befreiung, einer Rückgewinnung von Macht“ (S. 30).

Zweite Konversion: „Mein Gewissen begann zu rebellieren“

Im Kapitel „Häretikerin“ (S. 15-38) erläutert die Autorin, wie die Geburt ihres zweiten Kindes und die Konversion zum Katholizismus ihre „vorherigen Gewissheiten auf den Kopf stellte[n]“ (S. 15). Favale erzählt:

„Als ich im Jahr 2014 in die Kirche eingetreten war, hatte ich angenommen, eine ‘Cafeteria-Katholikin’ zu werden, die ihre liebgewonnenen progressiven Überzeugungen mit in die Kirche schleppt und sich dabei auf die individuelle Gewissensfreiheit beruft. Dann geschah etwas Schreckliches: Mein Gewissen begann zu rebellieren […] Während ich Essays besprach, die ich im Unterricht schon dutzendfach behandelt hatte, wurde ich plötzlich von unfreiwilligen Zweifeln geplagt und bemerkte Lücken und Ungereimtheiten, die mir zuvor nicht aufgefallen waren“ (S. 15 f.).

Für Favale ereignet sich ein anthropologischer Paradigmenwechsel: An die Stelle des „Gender-Paradigmas“ tritt nach und nach das „Genesis-Paradigma“.

Genesis-Paradigma

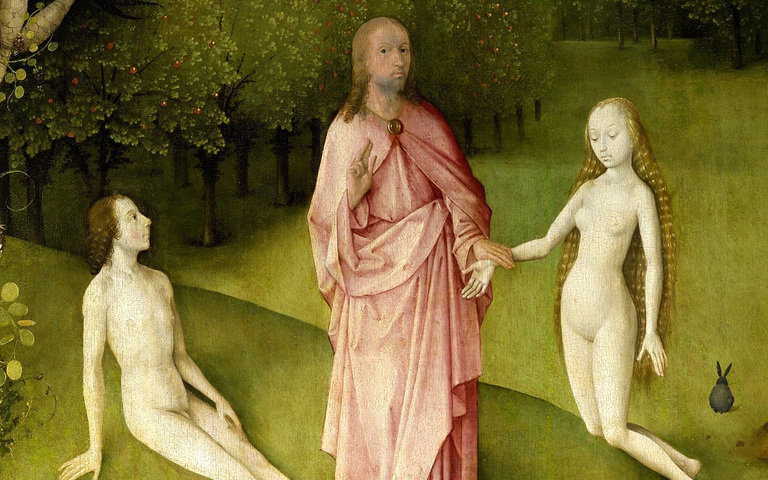

Im Kapitel „Kosmos“ (S. 39-58) beleuchtet Favale die beiden Schöpfungserzählungen des Buches Genesis. Gott erschafft den Menschen als männlich und weiblich (Gen 1,27). Gerade in dieser Differenz und Dualität ist er in Gottes Augen sehr gut (Gen 1,31). Uranfänglich gibt es keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern. Im göttlichen Schöpfungsplan kommt Mann und Frau vielmehr der gemeinsame Auftrag zu, die Erde zu behüten und zu bevölkern (Gen 1,28). Die Differenz und Komplementarität der Geschlechter ist von Anfang an im Plan des Schöpfers begründet: „Die Schönheit des göttlichen Schöpfungsplans schreibt das Abbild Gottes nicht dem Mann und der Frau in ihrer Vereinzelung, sondern in ihrem Bund miteinander ein“ (S. 255).

Das Genesis-Paradigma entfalte eine „Balance von Gleichheit und Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern. Es handelt sich um ein empfindliches Gleichgewicht, dessen Aufrechterhaltung schwierig, aber notwendig ist“ (S. 45). Im Anschluss an das emphatische „Endlich!“ Adams angesichts der Erschaffung der Frau als ebenbürtiger Gehilfin erläutert Favale:

„Die Geschlechterdifferenz ist kein Missgeschick, sondern ein Grund zum Feiern und Staunen. Dieser Unterschied ist gut, unser Leib ist gut, und all dies ist ein integraler Bestandteil der Schöpfungsordnung, die gut ist. Das Hervortreten von Mann und Frau […] ist keine Fußnote in der Ursprungsgeschichte: Es ist ihr ekstatischer Höhepunkt“ (S. 46).

Der Leib hat nach Favale eine sakramentale Funktion; er enthüllt und vermittelt eine geistige Wirklichkeit: „Die Sakramentalität offenbart sich im sofortigen Erkennen der Frau durch den Mann. […] Der Leib sagt die Wahrheit über ihre Identität, und diese Wahrheit wird vom Mann sofort erkannt, der erfüllt ist von Freude und Staunen angesichts der Offenbarung einer Person, mit der für ihn – endlich! – echte Gemeinschaft möglich ist“ (S. 47).

Feministische Wellen

Im Kapitel „Wellen“ (S. 59-92) widmet sich Favale der Geschichte des Feminismus. Dabei unterscheidet sie vier Wellen:

In der ersten Welle (etwa ab dem späten 19. Jahrhundert) liegt der Fokus auf der Forderung nach gleichen Rechten (gleicher Lohn, Wahlrecht, Collegezugang etc.), wohingegen Themen wie Abtreibung oder die Kritik an der Mutterrolle zunächst noch keine nennenswerte Rolle spielen.

In der zweiten Welle (etwa ab 1960) kommt die Forderung nach sozialer und politischer Gleichstellung hinzu. Teile des Feminismus verbünden sich mit dem Marxismus/Sozialismus/Kommunismus. Zum Kampf gegen die Kapitalisten gesellt sich der Widerstand gegen das Patriarchat. Es kommt zur radikalen Kritik am traditionellen Frauenbild.

In der dritten Welle (etwa ab 1990) verbindet sich der Feminismus mit Strömungen postmoderner Philosophie, die Geschlechterdiskurse im Anschluss an Michel Foucault unter anderem als Machtdiskurse dekonstruieren wollen. Judith Butlers Konzept des sozialen Geschlechts (Gender) als einer gesellschaftlich erzwungenen Performanz erlangt in diesem Zusammenhang Popularität. Der Fokus liegt auf dem Thema der sexuellen Selbstbestimmung der Frau sowie auf der Verflüssigung traditioneller Geschlechterrollen.

In der vierten Welle (etwa ab 2012) liegt der Fokus auf der Diversität und Pluralität des Geschlechtlichen. Dabei wird zunehmend versucht, Gendertrends politisch durchzusetzen und vorzuschreiben. Der soziale Konstruktivismus erringt die Deutungshoheit im Gender-Diskurs: Die von den ersten beiden Wellen vorausgesetzte Gleichsetzung von Frausein und biologischem Geschlecht wird als Biologismus zurückgewiesen.

Favale konstatiert eine tiefe Ironie: Die Gender-Bewegung ist ein Enkelkind des Feminismus, verwischt schließlich aber, wofür dieser stand: soziale Gerechtigkeit für Frauen. Und: Der Feminismus war angetreten, um Geschlechtsstereotype zu überwinden. Nun aber wird das soziale Geschlecht (gender) vom biologischen Geschlecht (sex) und damit vom Körper abgekoppelt und „durch genau die kulturellen Stereotype definiert, die der Feminismus aufzugeben angetreten war“ (S. 170).

Was ist eine Frau?

Im Kapitel „Biologisches Geschlecht“ (S. 125-150) erinnert sich Favale an einen feministischen Philosophiekurs, in dem sie die Frage „Was ist eine Frau?“ mit Kommilitonen diskutierte, dabei aber nicht zu einer befriedigenden Lösung gelangte (S. 129). Die Ratlosigkeit der ehemaligen Philosophiestudentin hat inzwischen breitere Gesellschaftsschichten erreicht.

› Lesen Sie auch: Frausein und Muttersein: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“

Vordergründig bestreitet die postmodern geprägte Gender-Theorie nicht, dass es biologische Geschlechterunterschiede gibt. Gender-Theoretiker wie Judith Butler betonen jedoch, das biologische Geschlecht (sex) sei uns nur als soziales Geschlecht (gender) gegeben: das heißt als sozio-kulturelle Konstruktion. Nun muss man wissen: Der soziale Konstruktivismus ist ein Antiessenzialismus (Nominalismus). Er erachtet das Geschlecht nicht als denk- und sprachunabhängige Realität, sondern als soziale Konstruktion: sozusagen als Konzept oder Idee im Geist des Menschen. Entsprechend propagiert der Mainstream der Gender-Theoretiker die Auffassung: Eine Frau ist, wer sich als Frau identifiziert.

Der Selbstidentifizierungs-Account

Wie brauchbar ist die „Definition“, eine Frau sei, wer sich als Frau identifiziere? Drei Probleme seien benannt. Erstens: Als Frau kann sich nur identifizieren, wer bereits weiß, was eine Frau ist. Die Bestimmung ist folglich zirkulär und daher nicht informativ. Zweitens: Die Bestimmung impliziert einen radikalen Geist-Körper-Dualismus, dem zufolge unsere Geschlechtlichkeit unabhängig von unserer Körperlichkeit ist, sondern sich einer psycho-sozialen Konstruktion verdankt.

› Lesen Sie auch: Weiblichkeit nach biblischem Vorbild: Eine Hilfe, die dem Mann gegenübersteht

Hinzugefügt sei ein dritter Punkt, den Favale nicht erwähnt: Kleinkinder können sich noch nicht als männlich oder weiblich identifizieren. Aber folgt daraus, dass sie weder Sohn noch Tochter und weder Bruder noch Schwester sind? Und käme das nicht einer radikalen Dekonstruktion und Revision familiärer Elementarbeziehungen gleich, die für unsere Identität und Entwicklung fundamental sind?

Der Spektralanalyse-Account

Bedenken wir noch eine andere populäre These, auf die Favale nicht näher eingeht, aber eine Prüfung wert ist. Sie besagt: Das biologische Geschlecht ergebe sich aus einer Mischung geschlechtsrelevanter Faktoren wie Chromosomen, Hormonen, ihrer Interaktion, Geschlechtsmerkmalen etc. Die Unterscheidung von männlichem und weiblichem Geschlecht markiere dabei zwei Pole eines vielgestaltigen oder fließenden Spektrums.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Wie ist diese These einzuschätzen? Einerseits scheint sie insofern zirkulär zu sein, als sie eine biologisch-funktionale Kernbedeutung von „männlich“ und „weiblich“ bereits voraussetzt. Andererseits entpuppt sich die Rede von einem fluiden Geschlechterspektrum als begriffliches Säurebad, in dem sich elementare Beziehungs-Kategorien wie Mann/Frau, Vater/Mutter, Sohn/Tochter, Bruder/Schwester auflösen. Warum? Wäre das Geschlecht ein kontinuierliches Spektrum, gäbe es keine informative Antwort auf die Frage, wo die Grenze zwischen eindeutigen Fällen und uneindeutigen Fällen verläuft.

Darüber hinaus wären „männlich“ und „weiblich“ steigerbare Konzepte: je näher jemand dem weiblichen Pol wäre, desto mehr wäre er Frau. Petra könnte in diesem Fall, etwa aufgrund ihres höheren Östrogenspiegels, mehr Frau sein als ihre Schwester Paula. Das erscheint nicht nur befremdlich, es könnte als diskriminierend erlebt werden. Darüber scheint es auf einen Kategorienfehler hinauszulaufen: Eine Frau ist man nicht mehr oder weniger, sondern man ist es ganz oder gar nicht. So wenig wie das Menschsein qua Spezies-Zugehörigkeit steigerbar ist, so wenig ist es das Geschlecht des Menschen. Graduierbar sind allenfalls typisch männliche oder typisch weibliche Eigenschaften. Die Annahme eines Geschlechterspektrums ist daher keine biologische Realität, sondern eine soziale Konstruktion. Ein Kardinalfehler postmoderner Gender-Theorien besteht darin, die biologische und die soziale Ebene des Geschlechts zu vermischen.

Schlechte Philosophie trägt bittere Früchte

Die Ratlosigkeit postmodern inspirierter Gender-Theoretiker bezüglich der Frage „Was ist eine Frau?“ hat damit zu tun, dass sie aufgrund ihrer metaphysikkritischen Einstellung die Bedeutung philosophischer Konzepte wie dem der Essenz (Natur, Wesen, Wassein) oder die Unterscheidung von Akt und Potenz verkennen. Statt von Potenz könnte man in unserem Fall auch von Anlage sprechen. Eine Anlage ist eine Struktur, in der ein Vermögen, das noch der Entfaltung harrt, vorgezeichnet ist.

Im Gegensatz zum Tier kennzeichnen den Menschen die Vermögen des Vernunft- und Sprachgebrauchs. Das gilt übrigens auch für Menschen, die diese Vermögen nur der Anlage besitzen, ihre Entfaltung aber noch aussteht (z. B. Ungeborene) oder die Entfaltung ganz oder teilweise blockiert ist (z. B. Behinderte).

Der Potenzialitäts-Account

Auf die Frage „Was ist eine Frau?“ kann Favale auf der Basis dieser Überlegungen antworten: „Eine Frau ist die Art Mensch, deren Körper das Potenzial besitzt, neues Leben zu gebären“ (S. 131). Dieses Potenzial weisen übrigens auch unfruchtbare Frauen auf. Hingegen besitzen Männer ein solches Potenzial von vornherein nicht. Es kommt also auf den Besitz der Anlage an und nicht auf ihre Entfaltung und Verwirklichung.

Favale hält fest: Das biologische Geschlecht ist über das Vermögen der Fortpflanzung zu bestimmen, bei der männliche und weibliche Exemplare einer Art zusammenwirken: „In der Vereinigung verbindet das Paar seine jeweils für sich genommen unvollständigen Fortpflanzungssysteme zu einer vollständigen reproduktiven Einheit“ (S. 254).

Das Vermögen der Fortpflanzung ist evolutionär und funktional gesehen auf die Erhaltung der Art hingeordnet. Die Geschlechtlichkeit des Menschen lässt sich (evolutions-)biologisch nicht von der Fortpflanzungsfähigkeit trennen, die wiederum nur von ihrem Telos (Ziel) her zu verstehen ist (S. 242). Der menschliche Körper produziert Geschlechtszellen (Gameten), wobei große Gameten Eizellen und kleine Gameten Spermien genannt werden. Die Bedeutung der Ausdrücke männlich und weiblich erschließt sich in diesem reproduktiven Zusammenhang: „Eine Physiologie, die auf Eizellenproduktion ausgerichtet ist, nennen wir weiblich, und eine Physiologie, die auf Spermienproduktion ausgerichtet ist, männlich“ (S. 135).

Daraus ergibt sich: Das System der Fortpflanzung folgt einer binären Organisation. Es gibt weder eine dritte Geschlechtszelle noch ein Spektrum möglicher Gameten (S. 135). Das Geschlecht wird beim Menschen vorrangig durch das SRY-Gen (oder seine Abwesenheit) festgelegt. Es handelt sich um den Hauptschalter der geschlechtlichen Differenzierung, welcher für die geschlechtliche Entwicklung verantwortlich ist.

Und intersexuelle Menschen?

Ein verbreiteter Einwand unter Gender-Theoretikern lautet, intersexuelle Menschen fielen aus der binären Kategorisierung heraus. Doch trifft das zu? Es geht hier um Abweichungen in der Geschlechtsentwicklung. Die Frage ist jedoch, ob diese Abweichungen eine neue Geschlechtskategorie verlangen oder ob sie als Variationen innerhalb der beiden Geschlechter aufzufassen sind.

Entgegen ebenso populären wie problematischen Behauptungen (wie etwa von Anne Fausto-Sterling in ihrem Buch „Sexing the Body“) konstatiert Favale: „Die überwiegende Mehrheit der oftmals intersexuell eingestuften Personen ist eindeutig männlich oder weiblich (99,97 %), auch wenn die Form […] atypisch ist“ (S. 138). Sexuelle Uneindeutigkeit betrifft mithin weniger als 2 von 10.000 Fällen; aber selbst in diesen beiden verbleibenden Fällen lässt sich ein Geschlecht zuordnen. Folgende Faktoren sind dabei zu berücksichtigen:

1. Der Karyotyp (Chromosomen),

2. der Phänotyp (Genitalien),

3. die Keimdrüsen (Eierstöcke oder Hoden),

4. interne Strukturen, die die Gametenproduktion unterstützen,

5. die Hormone.

Geschlechtliche Uneindeutigkeit tritt auf,

(a) wenn der Phänotyp uneindeutig ist (z. B. Turner-Syndrom aufgrund von fehlendem X-Chromosom) oder

(b) wenn der Karyotyp nicht mit dem Phänotyp übereinstimmt (z. B. vollständige Androgenresistenz (CAIS) aufgrund einer Mutation im Androgenrezeptor-Gen).

Nicht Ursache und Wirkung verwechseln!

Bei der Bestimmung des Geschlechts besteht nach Favale die Gefahr der Verwechslung von Ursache und Wirkung: Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind nicht Ursache des biologischen Geschlechts, sondern eine Folge. Sofern das biologische Geschlecht über das Vermögen zur Gametenproduktion zu bestimmen ist, müsste ein intersexueller oder zweigeschlechtlicher Mensch der Anlage nach sowohl kleine als auch große Geschlechtszellen produzieren können. Für solche Menschen gibt es in der Forschungsliteratur jedoch keinen Beleg (S. 141).

Favale gelangt zum Ergebnis: „Wenn alle Dimensionen des Geschlechts berücksichtigt werden, kann das Geschlecht jedes Menschen festgestellt werden. Zu einem anderen Schluss zu kommen, hieße, einige Menschen von einer Realität auszuschließen, an der wir alle teilhaben. Diese Art des Denkens hat unbeabsichtigte und schädliche Konsequenzen“ […] (S. 141).

Eine gewisse Ironie! Vorgeblich inklusive Modelle entpuppen sich als intellektuell fragwürdig und potenziell diskriminierend. Das vielgeschmähte Binär-Modell hingegen schneidet vergleichsweise besser ab.

(Um des Argumentes willen sei an dieser Stelle angemerkt: Wäre eine eindeutige Bestimmung des Geschlechts in seltenen Ausnahmefällen nicht möglich, wäre das noch lange kein Grund, die binäre Kategorisierung zugunsten eines fluiden Geschlechtermodells aufzugeben. Es gäbe dann eben einige, extrem selten auftretende Fälle, in denen sich kein biologisches Geschlecht zuweisen ließe.)

Ecclesia in Germania quo vadis?

Der Handlungstext „Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“ (2023) des Synodalen Wegs der Kirche in Deutschland lehnt das binäre Geschlechtsmodell im offenen Widerspruch zum kirchlichen Lehramt, aber auch zu maßgeblichen Stimmen in der Biologie und Geschlechterforschung als unzureichend ab. Stattdessen fordern die Synodalen, die Kirche solle geschlechtliche Vielfalt als Teil der Schöpfung anerkennen.

› Lesen Sie auch: Der Synodale Weg missbraucht den katholischen Glauben

„Es ist ein Fanal“

Für am Buch Interessierte sei erwähnt: Im Kapitel „Kontrolle“ (S. 93-124) kommt Favale auf Zusammenhänge zwischen einem autonomie-fokussierten Frauenbild, der Verhütungskultur und dem Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Im Kapitel „Künstlichkeit“ (S. 177-203) thematisiert Favale das Phänomen der Transsexualität.

Favales Buch ist, was Duktus und Stil betrifft, ebenso informativ wie persönlich gehalten. Es hält eine Reihe von Aha-Erlebnissen bereit. Es deckt Widersprüche auf, vermittelt Grundwissen, bietet Orientierung in Fragen der Gender-Theorie und der christlichen Anthropologie, die in unseren Tagen wie nie zuvor in der Geschichte unter Beschuss geraten ist.

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz gelangt in der Einleitung zur deutschen Übersetzung zu einer emphatischen Würdigung, die den Lesern dieser Zeilen nicht vorenthalten werden soll: „Was für ein Buch! Es ist ein Fanal, es musste geschrieben werden und es war überfällig. Geschrieben nicht vom Rande der Kritik aus, sondern aus der Mitte von jahrzehntelang aufgetürmten und sich nun überstürzenden Fragen.“ Mit einem Wort: Große Leseempfehlung!

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Ich habe das Buch bereits zum Teil gelesen. Im Dickicht der aktuellen Gender-Diskussion klärt dieses Buch die argumentativen Nebelschwaden. Es muss gelesen werden und es ist ihm eine weite Verbreitung zu wünschen! Zu befürchten ist, dass Favale angesichts der zensurierten öffentlichen Meinung nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird. Umso wichtiger ist der Auftrag an uns Christen, Zeugnis für die in Favales Buch dargestellte Wahrheit abzulegen. Danke!

Lesenswerter Artikel!

Ein wichtiger Beitrag in Zeiten großer Verwirrung. Möge er einen kleinen Beitrag zur Orientierung in anthropologischer Perspektive leisten!

Ich frage mich manchmal, warum Ideologien oft erst entlarvt werden, nachdem sie so viel Verwirrung und Verwüstung angerichtet haben!

Anspruchsvoll, aber interessant!