Schenkt der deutschen Sprache mehr Liebe!

Er sagte es nicht nur einmal, sondern wiederholte und betonte es. Danach hagelte es viel Kritik, aber es gab auch viel Lob. Die Rede ist von Friedrich Merz und seiner Aussage, die Israelis würden „die Drecksarbeit“ für die westlichen Verbündeten machen. Man fragt sich, wie jemand überhaupt dazu kommt, das Töten von Menschen als „Drecksarbeit“ zu bezeichnen. Man würde es nicht von einem ranghohen Politiker erwarten. Zumindest nicht, wenn er aus einem demokratischen Land stammt.

Doch inzwischen gibt es kein Halten mehr. Immer mehr Politiker, allen voran Donald Trump, benutzen Vokabeln und konstruieren Sätze, die erschauern lassen. Es ist eine kalte und kriegerische Sprache, die sich rasant ausbreitet.

Die deutsche Sprache unter Beschuss

Die Sprache scheint zunehmend zu verdorren wie eine Pflanze, die niemand gießen will. Ob die deutsche Sprache mehr durchmachen muss als andere Sprachen, lässt sich nicht zuverlässig ermitteln.

Gewiss ist, dass sie schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde und wird. Als würde man Krieg gegen sie führen – und es scheint kaum jemand zu geben, der sie beschützt und verteidigt. Doch genau das wäre dringend geboten. Nicht nur – aber auch – weil Wörter, wie Nobelpreisträger Peter Handke trefflich sagt, „die Sonne der Welt“ sind.

Die Attacken kommen aus vielen Richtungen. Man denke nur an Nebenkriegsschauplätze wie bürokratisches Kauderwelsch, das wohl eigens dafür geschaffen wurde, um uns in den Wahnsinn zu treiben. Und an den wüsten Gebrauch von Anglizismen, die als populäre Waffe im leidenschaftlichen Feldzug gegen das deutsche Vokabular eingesetzt werden.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge.

Von Lieblosigkeit will da kaum jemand sprechen, schon gar nicht von subtiler Gewalt. Man wähnt sich lieber in hemdsärmeliger Weltoffenheit, so als wäre man nicht in Düsseldorf, sondern in Beverly Hills zu Hause. Statt Anrufe werden Calls getätigt, statt zum Mittagessen geht es zum Lunch, statt Verabredungen zu treffen, daten sich Paarungswillige. Taucht einer von beiden ab, ist von Ghosting die Rede.

Es gibt keine Geschäfte mehr, sondern Stores; der Schlussverkauf heißt Sale. Wer einfach einmal Zeit für sich braucht, spricht von Me-Time. Die dominierende Arbeitssprache in deutschen Startups ist mit 30 Prozent ohnehin Englisch. Warum also nicht gleich Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache in deutschen Behörden? Diesen Vorschlag machte einst die FDP, als sie noch mitmischte.

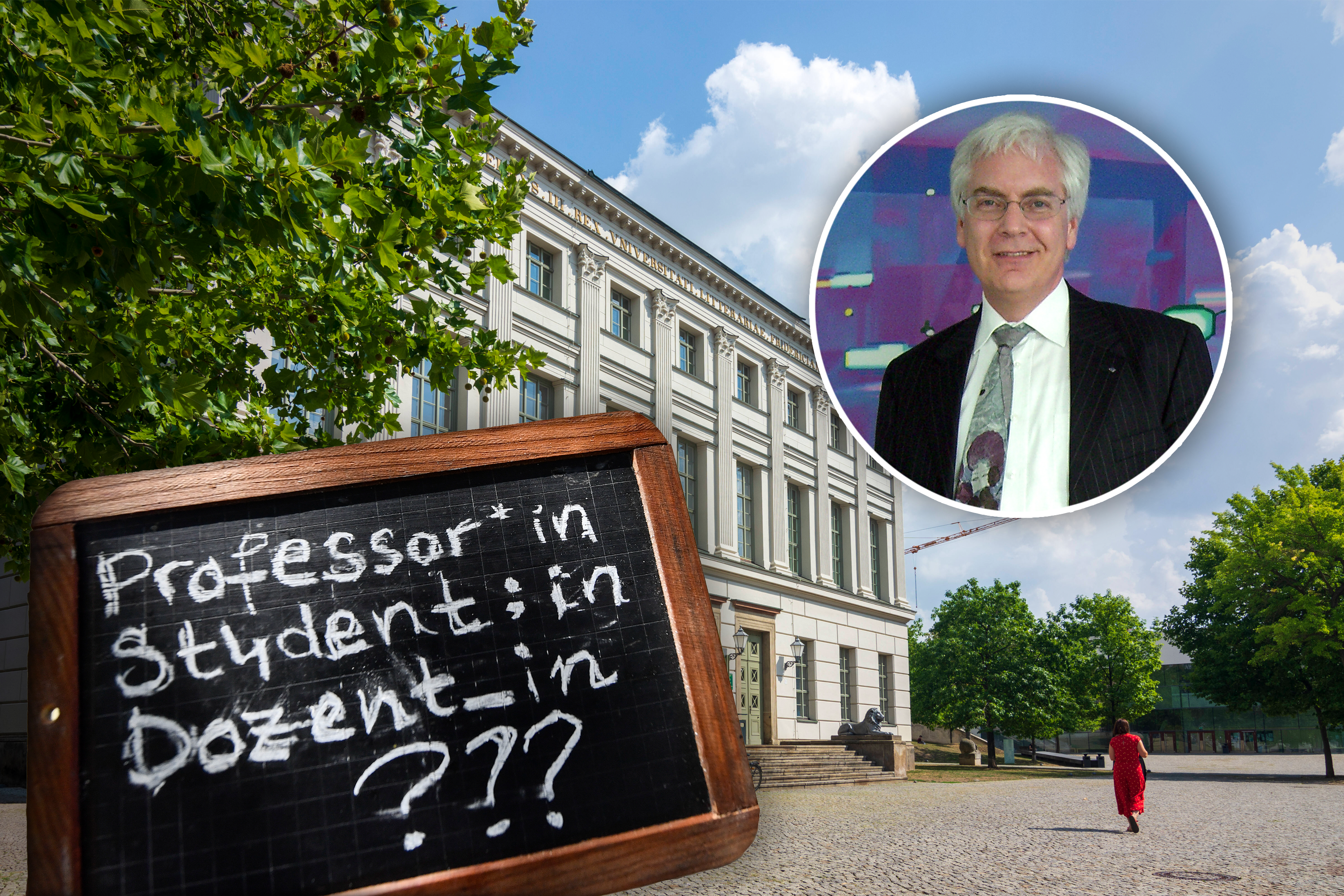

Gender-Wahnsinn statt hoher Sprachkunst

In Anlehnung an Thilo Sarrazin gefragt: Schafft sich die deutsche Sprache, von immerhin 130 Millionen Menschen weltweit gesprochen, bald ab? Gewiss, das klingt nach apokalyptischen Ausmaßen – wenn auch ungewollt, zumal der Bedarf an Endzeitstimmung bei vielen gedeckt sein dürfte.

Da das unablässige Manipulieren an der deutschen Sprache weitergeht, lässt sich ein gewisser Alarmismus jedoch nicht vermeiden. Während Wörter wie „Labsal“ und „Saumseligkeit“, die man durchaus als sprachliche Kleinodien bezeichnen darf, sang- und klanglos verschwunden sind, werden andere der moralisch-korrekten Sprachwüterei geopfert. Bezeichnungen wie „Indianer“ und „Eskimo“ unterliegen dem Diskriminierungsverdacht; es folgen Turbo-Bestattungen.

Gleichzeitig werden, ebenfalls im Zuge von Sexismus- und Rassismus-Debatten, wahre Ausgeburten der Hölle geschaffen. Ein Friedrich Schiller, der einst vom Weib schwärmte, das „durch Anmut allein herrschet“, und des „Weibes weibliche Schönheit“ als „wahre Königin“ würdigte, hätte sich gewiss nicht träumen lassen, dass er sich als „Cis-Mann“ zur Frau überhaupt nicht mehr zu äußern habe. Schon gar nicht hymnisch. Außerdem wird sie nurmehr auf ihre Körperfunktionen reduziert: Ihre genderneutrale Wiederauferstehung feiert sie als menstruierende und gebärende „Person“.

Großteil der deutschen Bevölkerung ist gegen Gendern

Wen es da nicht gruselt, der findet natürlich nichts dabei, sich auch sonst genderideologisch zu verausgaben. Dass die Sprache daran erheblichen Schaden nimmt, spielt keine Rolle im Zuge geschlechtergerechter Obsessionen.

Der Schriftsteller Uwe Tellkamp erkannte sehr richtig, Gendern sei „eine Vergewaltigung von Sprache“. Man müsse, wie er im Oktober 2022 bei einer Lesung in Neubrandenburg erklärte, die Sprache als „tausendstimmige Orgel“ verstehen. Würde man zwei Register der Orgel wegnehmen, weil diese „irgendwie kolonial belastet“ seien, dann klinge die Orgel nicht mehr. So sei es, wenn gegendert werde.

Auch Dieter Hallervorden ist, wie er in mehreren Interviews deutlich machte, ein Gegner des Genderns – so wie der überwiegende Teil der Bevölkerung. Sprache sei, so der Komiker, nun mal „nicht von oben herab zu diktieren“. Das habe es „einmal von den Nazis und einmal von den Kommunisten“ gegeben und habe nur temporär und unter großem Druck funktioniert. Wollen wir diese Situation etwa wieder herbeiführen?

Sprachlicher Missbrauch im Dienste von Propaganda

Es bleibt dabei: Die deutsche Sprache ist in einem besorgniserregenden Zustand. Eingeengt. Festgezurrt. Tonnenschwer beladen. Dazu kommt der inflationäre Gebrauch bestimmter Wörter, was charakteristisch ist für Propaganda, die inzwischen an der Tagesordnung ist. Es ist ein steter Missbrauch des Vokabulars, sei es im Namen von Pandemie, Klima oder der Ukraine.

Eine der Folgen beschreibt die deutsche Schriftstellerin Marica Bodrožić in ihrem Band „Poetische Vernunft im Zeitalter gusseiserner Begriffe“ so:

„Die gusseisernen Begriffe unserer Zeit, die sich so sehr auf der Seite des Guten wähnen, aber gar nicht mehr empfunden werden, zerstören das Gleichgewicht der Wahrheit und schicken Frequenzen der Störung aus, die sich etwa dann zeigen, wenn beispielsweise immerfort von Gleichberechtigung oder Solidarität gesprochen wird, ohne dass diese je eingelöst würden.“

Das entleerte Wort werde mit jeder Wiederholung nur noch leerer ins Gedächtnis eingepflanzt, bis es gänzlich in die Lüge kippe. Man ertaube mit der Zeit an der entleerten Wiederholung und „sieht nicht mehr nach echter Sprache suchend in sich selbst hinein“.

Sprache benötigt und verdient Zuwendung

In seiner „Ars Poetica“ setzt der römische Dichter Horaz die Sprache mit einem Wald gleich, der sein Laub wechselt: „Was Sterbliche vollbringen, ist dem Untergang geweiht; wie sollten Lautgebilde sich ewig in Geltung und in Gunst behaupten?“

Es ist ganz natürlich, dass sich Sprache wandelt; wie alles Lebendige unterliegt sie dem Prinzip der Veränderung. Aber wie alles Lebendige braucht sie auch Zuwendung, die sie nährt und blühen lässt. Sonst verwahrlost sie – und stirbt eines Tages. Wenn uns etwas an der Sprache liegt, dann müssen wir ihr unbedingt mehr Liebe erzeigen.

Die Forderung erscheint absurd: Müsste das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, da wir täglich mit ihr umgehen? Und der Schreibende meist mehr oder zumindest anders als der Sprechende?

Die Sprache ist göttlichen Ursprungs

Ist nicht derjenige, der lieblos gegen die Sprache ist, lieblos gegen sich selbst? Gemäß Martin Heidegger, dem deutschen Philosophen, ist die Sprache „Aufenthalt für das Wesen des Menschen“. Sie ist der „Ort des Seins“.

Hier ist eine Verbindung zu Walter Benjamin erkennbar, der überzeugt war, „dass jede Wahrheit ihr Haus, ihren angestammten Palast, in der Sprache hat“. Der Ursprung der menschlichen Sprache sei göttlich. Dies zeige auch das Johannesevangelium mit den Worten „Am Anfang war das Wort“. Und es vollende sich die göttliche Schöpfung, indem die Dinge ihren Namen vom Menschen erhalten, durch die sich der „geistige Gehalt“ der Gegenstände offenbare.

Was geschieht, wenn wir uns auf diese ins Metaphysische hineinragende Ebene einlassen? Und was eigentlich wird einer Sprache zuteil, die geliebt wird? In Platons „Symposion“ heißt es, die wahre Liebe wolle, dass der Geliebte werde. Der Liebende wolle den Geliebten weder beherrschen noch besitzen; er verfolge nicht sein eigenes Interesse, sondern das des Geliebten. Auf dass dieser zu seinem Wesen finde. In Bezug auf die Sprache muss also gefragt werden: Was will die Sprache von uns? Was genau können wir ihr geben, damit sie werde? Allein dieser Blickwechsel vermag in Gang zu setzen, was längst überfällig ist.

Kommentare

Eigentlich bin ich der Auffassung, dass jede Sprache ein besonderes Interesse braucht. Obwohl ich kein Deutscher bin, jedoch setze ich mich mit ihr auseinander, deswegen sehe ich, dass das Englische dem Deutschen im Alltag schadet. Aus diesem Grund sollten die Deutschen ihre Sprache als Stück-Identität vor dem Vernichten durch die tägliche Verwendung schützen.

Liebe Frau Schindler, Sie haben vollkommen Recht. Ich finde es kaum noch erträglich, dass es in Politik und Medien inzwischen eine stille Übereinkunft gibt, keine Standardsprache mehr zu verwenden, sondern das, was man anscheinend unter einer ‚leicht verständlichen‘ Umgangssprache versteht. Was man aber dabei zu hören bekommt, ist ein schlampiges und ungenaues Gestammel.

Ich zitiere mal aus einer Darbietung des österreichischen Kabarettisten Alfred Dorfer, die man unter dem Stichwort „Intelligenzflüchtlinge“ leicht im Internet finden kann:

Sagt er zu mir: „Sagn Se mal, sind Se Deutscher?“. Sage ich: „Nein. Ich bin kein Deutscher.“ Sagt er: „Da können Se aber ziemlich gut Deutsch für.“ Sage ich: „Sie aber nicht. ‚DA können Sie aber ziemlich gut Deutsch FÜR‘, das ist kein Deutsch, sondern Legasthenie.

Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.

Solche Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten, denn das ist Entwicklung alles andere ist ein Kampf gegen Windmühlen und mit Verlaub gesagt lächerlich.

@Thomas Kovacs Ist Ihnen eigentlich alles wurscht? Wieso leisten sich Länder wie beispielsweise Frankreich oder die kleine Slowakei dann Sprachakademien?

Teilweise nachvollziehbar, teilweise überzogen. Sprachwandel gab es und wird es immer geben. Ob man gendert darf zum Glück jeder selbst bestimmen.😉