Toleranz und Identität: Rom und Europa im Wandel durch Massenmigration

Migration ist seit jeher ein Motor der Geschichte – aber auch ein Prüfstein für die Belastbarkeit kultureller Ordnungen. Die Frage, wie Gesellschaften mit ethnischer Vielfalt, religiöser Differenz und kultureller Fremdheit umgehen, entscheidet über ihren inneren Zusammenhalt.

Die Europäische Union versteht sich heute als Inbegriff von Offenheit, Toleranz und kosmopolitischem Geist, doch dieser Anspruch steht in zunehmender Spannung zu den sozialen Realitäten. Ein Blick in die Endphase der Römischen Republik und den Beginn des Kaiserreichs zeigt, wie auch damals eine Gesellschaft an der Überdehnung ihres Integrationsversprechens scheitern konnte. Die Parallelen zwischen Rom und der EU sind aufschlussreich – und beunruhigend.

Am Anfang steht ein anthropologischer Grundsatz: Der Mensch definiert sich über Zugehörigkeit – zur Familie, zur Sippe, zum Volk, zur Religion und Konfession. Diese Zugehörigkeit ist nicht beliebig, sondern basiert traditionell auf Elementen wie Herkunft, Sprache, Religion, Tradition und gemeinsamer Erinnerung. Erst diese identitätsstiftenden Merkmale ermöglichen überhaupt erst Solidarität und somit eine soziale Ordnung, die sich nicht nur in Schönwettersituationen, sondern auch in Krisenzeiten bewährt. Denn Gemeinschaft entsteht nicht aus vertraglich assoziierten Einzelwesen, sondern aus natürlich gewachsenen kulturellen Gemeinschaften, die sich ihrer Geschichte, ihrer Identität und ihrer Grenzen bewusst sind.

Die Herausbildung kollektiver Identität war in der Geschichte daher auch immer mit Mechanismen von Ein- und Ausschluss verbunden: Wer dazugehört, teilt nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten und Werte der Gemeinschaft. Diese klare Struktur wurde mit der Moderne zunehmend durchlässiger, seitdem auf der einen Seite das Prinzip der Toleranz zur höchsten Bürgertugend erhoben wurde, auf der anderen Seite die gewachsenen Gesellschaften Europas bewusst und mit voller Absicht einer bislang seit Jahrhunderten nicht mehr dagewesenen Immigrationswelle ausgesetzt wurden.

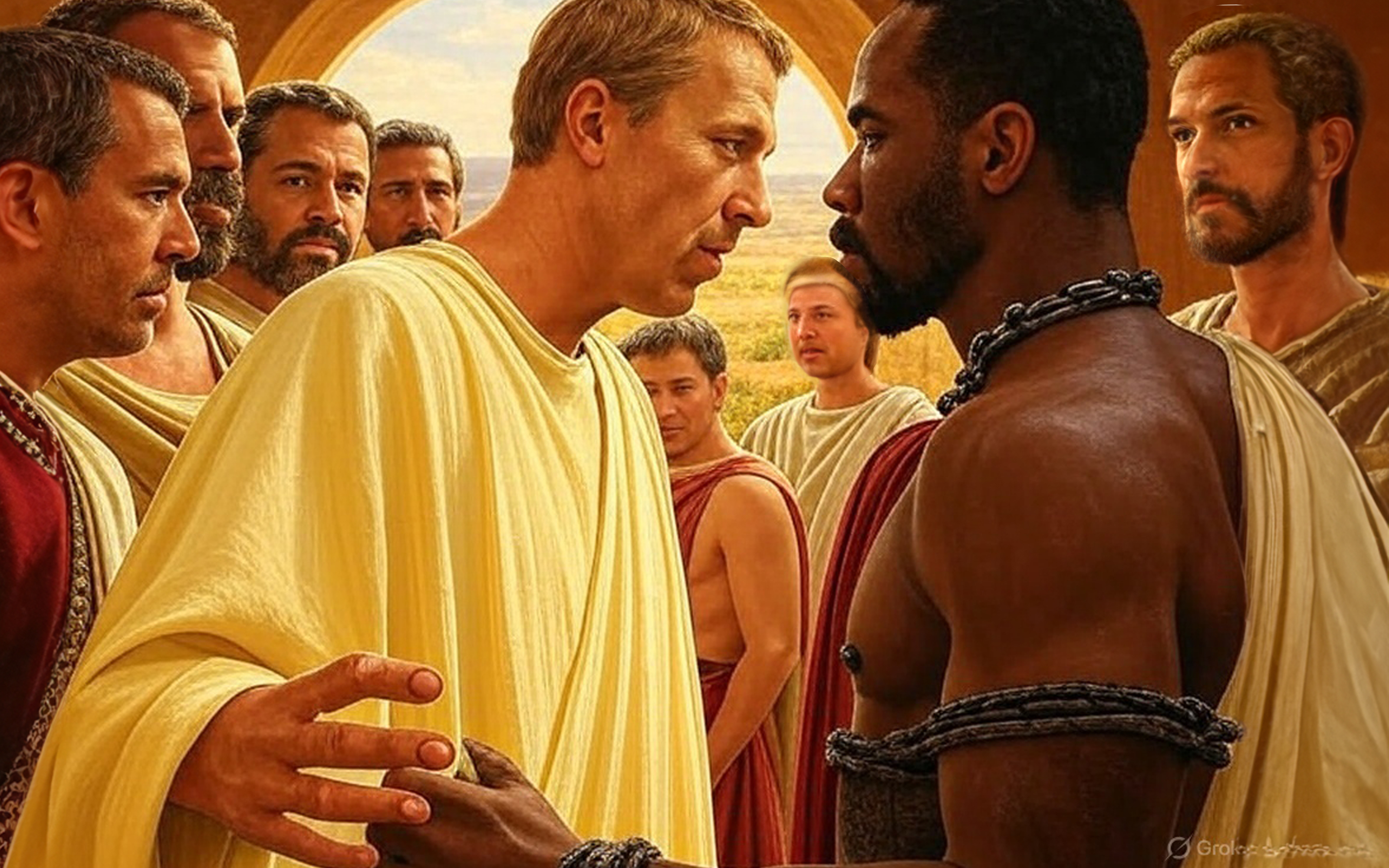

Rom als Integrationsmodell – und dessen Grenzen

Die frühe und mittlere Republik Roms vom 5. zum 2. Jh. v. Chr. zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Integrationskraft aus. Über das System der Bundesgenossenschaft, die schrittweise Ausweitung des Bürgerrechts und die kulturelle Akkulturation der unterworfenen Völker wurde Rom, das selbst aus der Fusion latinischer, etruskischer und griechischer Elemente entstanden war, zu einem identitär überaus komplexen, aber erstaunlich stabilen Staatswesen.

Zeitleiste zur Römischen Republik

753 v. Chr.: Legendäre Gründung Roms durch Romulus und Remus.

509 v. Chr.: Letzter etruskischer König (Tarquinius Superbus) wird vertrieben; Einführung der jährlichen Consuln und republikanischer Institutionen.

343–290 v. Chr.: Samnitenkriege. Rom sichert sich die Vorherrschaft über Mittelitalien.

264–146 v. Chr.: Punische Kriege gegen Karthago. Rom erringt schrittweise die Herrschaft über Sizilien, Iberien und schließlich Nordafrika.

146 v.Chr.: Die Zerstörung von Korinth sichert Roms Herrschaft über Griechenland.

133 v. Chr. und 123: Gescheiterte Landreformen und gewaltsamer Tod des Tiberius und Caius Gracchus. Beginn der politischen Krisen der späten Republik; Spaltung in „Populares“ und „Oprimates“.

107 v. Chr.: Marius wird Consul und öffnet in den Kriegen gegen Mauretanien und gegen die Cimbern und Teutonen das römische Heer für Besitzlose.

91–88 v. Chr.: Der Bundesgenossenkrieg gegen die italischen Verbündeten führt zu einer Reform des römischen Bürgerrechts.

88–82 v. Chr.: Bürgerkriege zwischen Optimaten und Popularen. Sulla besetzt erstmals mit militärischen Einheiten die Stadt Rom.

88–63 v. Chr.: Mithridatische Kriege gegen Mithridates VI. von Pontos. Sulla, Lucullus und schließlich Pompeius sichern die römische Herrschaft über Kleinasien und den ganzen Orient.

82–79 v. Chr.: Optimatische Diktatur Sullas. Proskriptionslisten; Beschränkung der Macht der Plebs.

73–71 v. Chr.: Spartacus-Aufstand. Größter Sklavenaufstand Roms, niedergeschlagen durch Crassus.

70 v. Chr.: Consulat des Crassus und des Pompeius. Rücknahme vieler sullanischer Reformen.

63 v. Chr.: Cicero wird Consul und verhindert die Catilinarische Verschwörung.

60 v. Chr.: Erstes Triumvirat zwischen Pompeius, Crassus und Caesar. Inoffizielle Außerkraftsetzung der römischen Gewaltenteilung.

58–50 v. Chr.: Gallischer Krieg. Caesar erobert Gallien und steigt zum populären Heerführer auf.

53 v. Chr.: Tod des Crassus bei einem Privatkrieg gegen die Parther. Zerbrechen des Ersten Triumvirats.

49 v. Chr.: Caesar überschreitet den Rubikon; Bürgerkrieg gegen Pompeius beginnt (ermordet 48).

46–44 v. Chr.: Caesar wird Dictator auf zehn Jahre, dann auf Lebenszeit, bevor er durch Brutus und Cassius ermordet wird. Sein Adoptivsohn Octavian tritt sein Erbe an.

43 v. Chr.: Zweites Triumvirat (Octavian sowie zwei Generäle Caesars, Antonius und Lepidus; letzterer wird rasch ausgeschaltet). Proskriptionen (Ermordung Ciceros), schließlich Reichsteilung.

31 v. Chr.: Seeschlacht bei Actium: Octavian besiegt Antonius und Kleopatra.

27 v. Chr.: Octavian gibt die Vollmachten eines Triumvirn zurück, restituiert die äußere Form der Republik und erhält zusammen mit weitreichenden Sonderkompetenzen den neuen Namen Augustus. Beginn des Principats und somit des Römischen Kaiserreiches.

Freilich war römisches Bürgersein noch im 3. Jahrhundert v. Chr. ganz natürlich an Herkunft, Sprache, Religion und Teilnahme an der republikanischen Ordnung gebunden: Die „Fremden“, die es zu integrieren galt, stammten mehrheitlich aus Italien und teilten mit den autochthonen Römern zahlreiche Grundvorstellungen; die Einbürgerung von Menschen außerhalb Italiens blieb eine seltene Ausnahme, die keine Auswirkung auf den Alltag Roms hatte.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Doch im 2. Jahrhundert v. Chr. begannen sich die Verhältnisse zu verschieben und die Autorität des angestammten mos maiorum, also der „Sitten der Vorfahren“, zu bedrohen. Der rapide territoriale Ausbau des Imperiums, die Massenmigration von Sklaven, Händlern, Freigelassenen und Handwerkern in die Hauptstadt sowie der Zustrom fremder Kulte und Lebensstile überforderten zunehmend das römische Integrationsmodell. Rom wurde in kurzer Zeit zur größten Metropole des Mittelmeerraums – und verlor dabei ebenso seine kulturelle Mitte wie viele andere hellenistische Großstädte, die ähnliche Entwicklungen durchlebten.

Zahlreiche zeitgenössische Autoren wie Cicero, Sallust, Horaz oder Petron schildern mit wachsendem Unbehagen die Veränderung des städtischen Lebens durch den Einfluss fremder Gruppen.

Die syrischen Händler in der Subura, die griechischen Lehrer in den vornehmen Häusern, die mesopotamische Diaspora, die ägyptischen Isis-Priester und die unzähligen Sklaven aus aller Herren Länder, die zu römischen Bürgern wurden, sobald ihr Herr sie freiließ – all dies wurde rasch nicht als Bereicherung empfunden, sondern als Bedrohung der römischen Ordnung, umso mehr, als die zunehmende Einbürgerung von Fremden die Kohäsion der Bürgerschaft und nicht zuletzt das römische Sozialsystem belastete, wie Dionysios von Halikarnassos schrieb:

„Die meisten erhielten ihre Freiheit umsonst, ihres Wohlverhaltens wegen. Und dies war die schönste Art der Entlassung von ihren Herren. Einige wenige hinterlegten ein Lösegeld, das sie vermittelst redlicher und rechtlicher Gewerbe sich erspart hatten. Aber zu unserer Zeit ist es nicht mehr so. Die Sache kam in eine solche Unordnung, und die Würde des Römerstaates wurde so sehr entwürdigt und befleckt, dass sogar Leute, die mit Straßenraub, Hauseinbruch, Unzucht, oder auf irgendeinem andern schlechten Wege Gewerbe trieben, mit diesem Gelde die Freiheit erkaufen und sogleich Römer werden.“ (Dion. Hal. 4,24, 5-6)

Schon bald wurden daher erste Gesetze zur Vertreibung der nicht-italischen Fremden diskutiert und in der Tat zweimal durchgesetzt, weitgehend folgenlos. Es fehlte aber auch nicht an Stimmen, welche die humanistische Verpflichtung Roms betonten, Fremden nicht grundlos den Aufenthalt in der Stadt zu verbieten. Cicero etwa betrachtete Fremdenvertreibungen als inhuman, und die stoischen Philosophen gefielen sich ohnehin in einem gewissen überpolitischen Kosmopolitismus:

„Aber unter dem Scheine des Nutzens wird in der Politik sehr oft ein Fehler begangen […]. Übel handelt ferner, wer Fremde am Aufenthalt in Städten hindert und außer Landes weist, wie Pennus bei unseren Vorfahren (126 v.Chr.), wie Papius unlängst (65 v.Chr). Denn dass einer, der nicht Bürger ist, nicht als Bürger gelten darf, das ist rechtens, was als Gesetz die überaus weisen Consuln Crassus und Scaevola beantragt haben. Am Aufenthalt in der Stadt aber Fremde zu hindern, das ist recht unmenschlich.“ (Cic., off. 3,47)

Die EU und der neue Kosmopolitismus

Die Ähnlichkeiten zur heutigen Situation springen ins Auge: Es braucht gar keine Parallelen zu den spektakulären Völkerwanderungen der Spätantike, bei denen geschlossene Gruppen kriegerisch ins Römische Reich eindrangen, die Bürger unterwarfen und eigene Königreiche gründeten. Die Analogien zur späten Republik mit ihrem ebenso graduellen wie friedlichen Migrationsprozess in einer Stimmung von Kosmopolitismus und Humanismus sind erheblich adäquater.

Denn nicht nur die meisten europäischen Nationalstaaten, auch die Europäische Union propagiert zunehmend ein explizit kosmopolitisches Ethos. In den Gründungsverträgen ist von universellen Menschenrechten, kultureller Diversität und Gleichheit die Rede: Der europäische Bürger ist weniger Teil einer historisch gewachsenen Gemeinschaft als vielmehr Träger abstrakter Rechte.

Migration wird – zumindest offiziell – nicht als Herausforderung der Identität, sondern als „Chance“ der Vielfalt verstanden, argumentativ oszillierend zwischen wirtschaftlichem Bedarf an billigen Arbeitskräften und globalistischer Fürsorgepflicht.

Das Integrationsversprechen zerbricht

Doch auch hier mehren sich die Risse. In Frankreich, Deutschland, Belgien, Schweden oder den Niederlanden zeigen sich wachsende Integrationsprobleme. Kriminalität, ethnisch-religiöse Selbst-Ghettoisierung, Fundamentalismus, Werteverfall, politische Radikalisierung – der Anspruch auf Toleranz stößt an Grenzen, wenn die kulturellen Unterschiede nicht nur oberflächlich, sondern zivilisatorisch sind, und die zahlenmäßigen Verhältnisse sich so entwickeln, dass umfangreiche, halbwegs autarke Parallelgesellschaften entstehen, welche eine Integration nicht mehr benötigen.

Wo nicht mehr Einwanderer zu Europäern werden wollen, sondern Europäer proaktiv ihre Lebensart und Werte relativieren, um nicht der Intoleranz angeklagt zu werden, zerbricht das Integrationsversprechen.

Toleranz wird nicht mehr im eigentlichen Wortsinne als „Tolerierung“, also Duldung des Fremden betrachtet, sondern Forderung nach unbegrenzter Offenheit, ja mehr noch: Wer überhaupt kulturelle Unterschiede benennt oder integrationspolitische Anforderungen stellt, stößt sich selbst aus der Gesellschaft des „juste milieu“ aus: Aus Toleranz entsteht Zensur, aus Inklusion kulturelle Entleerung.

Rom und der Preis der Toleranz

Masseneinwanderung war bei weitem nicht der einzige oder selbst der wichtigste Grund für den Ausbruch der römischen Bürgerkriege. Aber das Auseinanderklaffen des identitären Diskurses, die Enttäuschung, das einstmals hochbegehrte römische Bürgerrecht nicht nur Italikern, sondern Unmengen von Fremden aus allen Teilen des Reichs zugestanden zu sehen, und natürlich die allgemeine Überfremdung der Tibermetropole taten das ihrige, die Solidarität zwischen den Bürgern zu zerstören und die Grundbedingungen für einen jahrzehntelangen Konflikt zu schaffen.

Erst die Augusteische Wende sollte hier einen Wandel bringen: Der Kaiser begründete auch ein kulturelles Restaurationsprogramm, das auf der einen Seite Bürgerrechtsvergaben erneut einschränkte und auf der anderen Seite einen neuen Begriff der Identität schuf: jene „romanitas“, die nicht mehr ethnisch, sondern vor allem zivilisatorisch verstanden wurde und auch für Nicht-Römer zugänglich war, je mehr sie sich freiwillig den Rahmenbedingungen dessen anpassten, was es bedeutete, ein „Römer“ zu sein – etwa durch Erwerb der Sprache, Ausübung des Staatskults, Eintritt ins Militär oder großzügige Spenden für städtische Infrastrukturen.

Was das römische Experiment zeigt

Noch in seinem Testament empfahl Augustus, die Freilassung von Sklaven möglichst einzuschränken, um die römischen Bürger nicht noch weiter zu überfremden:

„Das vierte Buch endlich befasste sich mit den Aufträgen und Anweisungen für Tiberius und für den Staat. Unter anderen fand sich dort auch die dringende Mahnung, nicht zu vielen Sklaven die Freiheit zu schenken und so die Stadt mit einer bunten Menschenmenge anzufüllen. Sie sollten auch keine große Zahl von Bewerbern in die Bürgerlisten aufnehmen, damit ein deutlicher Unterschied zwischen ihnen und den untertänigen Völkerschaften bestehen bleibe.“ (Cass. Dio 56,33)

Ist eine ähnliche Umkehr im heutigen Europa zu erwarten? Wer aus der Geschichte lernen will, muss den Mut haben, sie ernst zu nehmen.

Das römische Experiment zeigt: Ohne kulturelle Selbstvergewisserung wird jede Toleranz zur Selbstauflösung. Europa sollte sich entscheiden, ob es ein Weltstaat der Menschenrechte oder eine politische Vertretung der abendländischen Zivilisation sein will. Immigration kann bereichern, aber nur, wenn es etwas gibt, in das hinein man sich integriert. Toleranz braucht eine Mitte. Kosmopolitismus braucht Grenzen. Und ethnische Vielfalt braucht ein kulturelles Zentrum.

> Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Was für ein einseitiger Beitrag. Abgesehen davon, dass ich bis auf Multikulturalität und Größe keinerlei strukturelle Ähnlichkeiten zwischen der späten Republik und der EU sehe: warum ist hier nicht davon die Rede, dass die Republik an der Desintegration der Senatorenschicht zugrunde gegangen ist, weil etliche Vertreter (und aufstrebende Vertreter des Ritterstandes) solche Machtmittel akkumuliert haben, dass sie sich nicht mehr in den klassischen Cursus Honorum haben integrieren lassen? Bürgerkriege? Im Grunde hat das schon mit Scipio Africanus angefangen. Dass Herr Engels das Untergangsgerede der römischen Autoren für bare Münze nimmt, muss einen bei einem ausgebildeten Althistoriker schon sehr verwundern. Bitte missbrauchen Sie die Geschichte nicht als politisches Argument, wie es die Römer selbst schon getan haben. Geschichte wiederholt sich nicht, sie ist nicht zwangsläufig, und angebliche Ähnlichkeiten findet man nur durch krasses Weglassen. Herr Demandt war auch einmal ein großer Althistoriker, bis er angefangen hat, mit der Moderne zu 'vergleichen'.

@Braunmüller Touché! Aua.

Frankreich hat schon seit Jahrzehnten soziale Probleme durch sein koloniales Erbe und der daraus resultierenden Immigration.

Schweden hat aktuell riesige Probleme mit Immigranten und Kriminalität.

In Deutschland verlieren wir ebenfalls zunehmend die Kontrolle über stärker werdende Parallelgesellschaften. Man sehe nur die deutschen Staatsbürger aus den kriminellen Clans.

Die Parallelen sind unübersehbar. Auch bezüglich der Spätrömischen Dekadenz, die vor allem in Westeuropa um sich greift. Der Verfall der Werte und Sitten innerhalb eines Imperiums besiegelt seine Übernahme durch kulturfremde äußere Kräfte.

Was man heute auch beobachten kann: die Rückkehr des antiken Metökentums. Die Einheimischen sollen wenn möglich alle studieren und entsprechend akademische Berufe ergreifen. Für "niedere" handwerkliche Tätigkeiten schaut man sich nach Personal aus dem Ausland um. Im Deutschen Bundestag kann man das sehr gut sehen. Migrantisch ist da eigentlich nur das Reinigungs- und Küchenpersonal, wenn man sich so umschaut. Ansonsten ist der Bundestag ethnisch fast vollständig homogen - ganz im Gegensatz zur multikulturellen Gesellschaft "draußen". Warum empören sich linke Politiker nicht dagegen, wenn sogar ich als "Rechter" das tue? Vielleicht weil gerade sie es sind, die von diesen Zuständen am meisten profitieren?

@EUM

... antiken Metökentums...

Dies hat mit den Migrationsbewegungen der heutigen Zeit null und nichts zu tun. Im antiken Athen waren Metöken andere Griechen, die halt in Athen kein Bürgerrecht hatten, dafür aber Bürger einer anderen griechischen Stadt waren. Diese Leute könnten oft sogar ziemlich vermögend sein. Was Sie meinen, sind evtl. Sklaven (unfrei, kein Bürgerrecht, evtl. nicht griechisch) oder die sog. „Fremden“ (frei, kein Bürgerrecht, meist nichtgriechisch), die man wiederum von autochthonen Nichtgriechen (v. a. in Kleinasien) unterscheiden muss.

Diese ganzen Vergleiche hier stimmen sachlich nicht.

Die Geschichte mag sich wiederholen oder nicht. Ist es aber abwegig zu behaupten, dass Europa vor einer katastrophalen Entwicklung steht, die m.E. unaufhaltsam ist und uns in vielleicht 20, vielleicht 30 Jahren einen Kontinent ansehen lässt, der nicht nur in seinen Grundfesten erschüttert ist, sondern unrevidierbar seines moralischen, religiösen Kompasses beraubt wurde? Ich fürchte, wir können uns das ganze Ausmass dessen, was vor etwa 2 Dekaden begonnen hat und uns noch für weitere bevorsteht, noch überhaupt nicht ausmalen. Es erfüllt mich mit Angst.