Ritual und Sinnsuche: Staatsreligion in der Krise und verdunstender Glaube

Europa ist seit seiner ersten politischen Vereinigung durch Karl den Großen ein durch und durch christlich geprägter Kontinent: Seine gesamte Geschichte kann nur durch die überwältigende, auf alle Gebiete zivilisatorischen Schaffens ausstrahlende Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben verstanden werden.

Und doch scheint das Christentum in der Gegenwart zunehmend in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Kirchen leeren sich, Feiertage und Traditionen verlieren ihre religiöse Dimension, Theologie gerinnt zur Bürokratie, die Priesterseminare sind verwaist.

Gleichzeitig wächst eine diffuse Sehnsucht nach Sinn, die sich in vielerlei spirituellen Ersatzformen äußert, ganz zu schweigen von der Ausbreitung des Islams, der wenigstens in den Großstädten den öffentlichen Raum in einer erheblich lebendigeren Weise prägt als ein Christentum, das nur noch durch tote kulturelle Relikte sichtbar scheint.

Zeitleiste zur Römischen Republik

753 v. Chr.: Legendäre Gründung Roms durch Romulus und Remus.

509 v. Chr.: Letzter etruskischer König (Tarquinius Superbus) wird vertrieben; Einführung der jährlichen Consuln und republikanischer Institutionen.

343–290 v. Chr.: Samnitenkriege. Rom sichert sich die Vorherrschaft über Mittelitalien.

264–146 v. Chr.: Punische Kriege gegen Karthago. Rom erringt schrittweise die Herrschaft über Sizilien, Iberien und schließlich Nordafrika.

146 v.Chr.: Die Zerstörung von Korinth sichert Roms Herrschaft über Griechenland.

133 v. Chr. und 123: Gescheiterte Landreformen und gewaltsamer Tod des Tiberius und Caius Gracchus. Beginn der politischen Krisen der späten Republik; Spaltung in „Populares“ und „Oprimates“.

107 v. Chr.: Marius wird Consul und öffnet in den Kriegen gegen Mauretanien und gegen die Cimbern und Teutonen das römische Heer für Besitzlose.

91–88 v. Chr.: Der Bundesgenossenkrieg gegen die italischen Verbündeten führt zu einer Reform des römischen Bürgerrechts.

88–82 v. Chr.: Bürgerkriege zwischen Optimaten und Popularen. Sulla besetzt erstmals mit militärischen Einheiten die Stadt Rom.

88–63 v. Chr.: Mithridatische Kriege gegen Mithridates VI. von Pontos. Sulla, Lucullus und schließlich Pompeius sichern die römische Herrschaft über Kleinasien und den ganzen Orient.

82–79 v. Chr.: Optimatische Diktatur Sullas. Proskriptionslisten; Beschränkung der Macht der Plebs.

73–71 v. Chr.: Spartacus-Aufstand. Größter Sklavenaufstand Roms, niedergeschlagen durch Crassus.

70 v. Chr.: Consulat des Crassus und des Pompeius. Rücknahme vieler sullanischer Reformen.

63 v. Chr.: Cicero wird Consul und verhindert die Catilinarische Verschwörung.

60 v. Chr.: Erstes Triumvirat zwischen Pompeius, Crassus und Caesar. Inoffizielle Außerkraftsetzung der römischen Gewaltenteilung.

58–50 v. Chr.: Gallischer Krieg. Caesar erobert Gallien und steigt zum populären Heerführer auf.

53 v. Chr.: Tod des Crassus bei einem Privatkrieg gegen die Parther. Zerbrechen des Ersten Triumvirats.

49 v. Chr.: Caesar überschreitet den Rubikon; Bürgerkrieg gegen Pompeius beginnt (ermordet 48).

46–44 v. Chr.: Caesar wird Dictator auf zehn Jahre, dann auf Lebenszeit, bevor er durch Brutus und Cassius ermordet wird. Sein Adoptivsohn Octavian tritt sein Erbe an.

43 v. Chr.: Zweites Triumvirat (Octavian sowie zwei Generäle Caesars, Antonius und Lepidus; letzterer wird rasch ausgeschaltet). Proskriptionen (Ermordung Ciceros), schließlich Reichsteilung.

31 v. Chr.: Seeschlacht bei Actium: Octavian besiegt Antonius und Kleopatra.

27 v. Chr.: Octavian gibt die Vollmachten eines Triumvirn zurück, restituiert die äußere Form der Republik und erhält zusammen mit weitreichenden Sonderkompetenzen den neuen Namen Augustus. Beginn des Principats und somit des Römischen Kaiserreiches.

Diese Krise ist jedoch nicht neu. Bereits im späten Rom, insbesondere im 1. Jahrhundert v. Chr., durchlebte die Stadt eine ähnlich tiefgreifende religiöse Erosion, in deren Zentrum die traditionelle republikanische Staatsreligion stand. Der Vergleich zwischen diesen beiden Epochen offenbart nicht nur frappierende Parallelen, sondern auch strukturelle Ursachen religiösen Zerfalls – und womöglich Wege aus der Krise.

Die republikanische Religion Roms: Ordnung durch Kult

Die römische Religion war ein komplexes Netzwerk aus Kulthandlungen, Ämtern, Opferpraktiken und göttlichen Zuständigkeiten. Sie diente weniger der persönlichen Erlösung als vielmehr der Aufrechterhaltung der pax deorum – des göttlichen Friedens, der die Ordnung des Gemeinwesens garantieren sollte. Der pontifex maximus, das höchste religiöse Amt, war ebenso integraler Bestandteil des politischen Systems wie die Auguren, die den Willen der Götter durch Vogelschau deuteten, und viele andere.

Nahezu alle Funktionen, die wir heute höhere „Priesterämter“ nennen würden, waren mit Senatoren besetzt und wurden durch vielfältige republikanische Wahlmechanismen bestimmt. Religion und Ritus waren entsprechend allgegenwärtig: Jede Wahl, jede Amtshandlung, jede militärische Tätigkeit war religiös gerahmt.

Doch hinter dieser äußeren Pracht begannen die Inhalte zu verfallen. Viele Bürger wussten nicht mehr, wie man ein korrektes Opfer vollzieht, welches Fest an welchem Tag begangen wurde, was die genaue Bedeutung der phonetisch geleierten Gebete in archaischem Latein war. Die Tempel verfielen, politisch sekundäre Priesterämter blieben vakant. Die römische Religion hatte die Verbindung zur lebendigen Realität eines multiethnisch und kosmopolitisch gewordenen Volkes verloren, das schon lange nicht mehr aus einfachen latinischen Bauern bestand und weder die Verbindungen zum Naturkreislauf noch zur römischen Geschichte verstand.

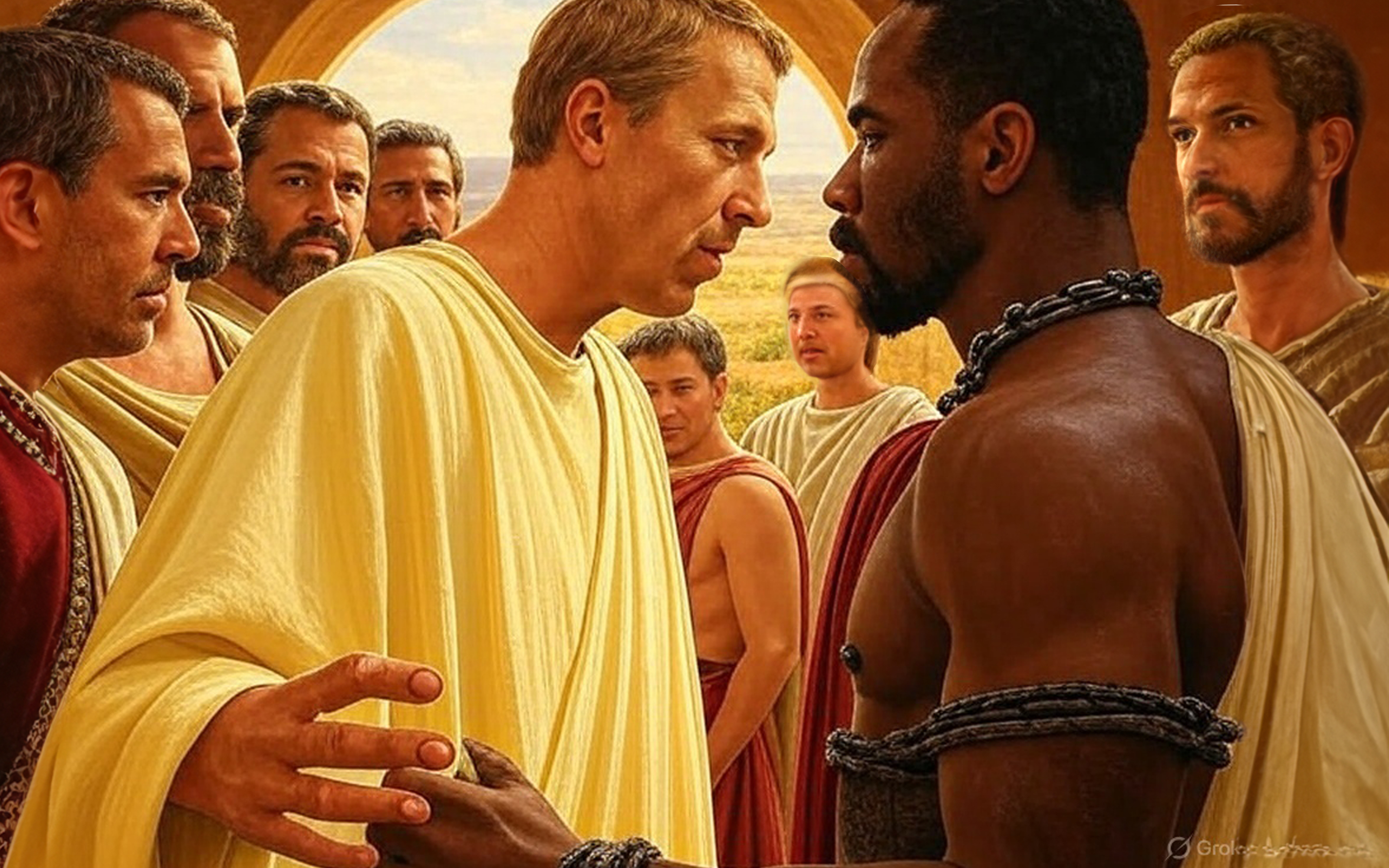

Exotische Kulte hielten Einzug in die spirituelle Vorstellungswelt der Römer

Inmitten einer gewaltigen globalistischen Metropole im Zentrum eines den bekannten Erdkreis umfassenden Weltreichs wollte der entwurzelte und nur noch mit Brot und Spielen beschäftige Bürger zunehmend nur noch eines: den Sinn seines eigenen, im Rahmen der kolossalen römischen Staatsmaschine völlig unwichtig scheinenden Daseins begreifen.

Doch während die alte Bauern- und Staatsreligion fossilisierte, hielten zunehmend exotische Elemente Einzug in die spirituelle Vorstellungswelt der Römer, die bis dahin keine Bekehrung, keine innere Ergriffenheit, keine Heilsgeschichte, kein persönliches Nahverhältnis zur Gottheit kannte und immer weniger dem neuen großstädtischen Individualismus genügte.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Schon immer hatte Rom pragmatisch fremde Götter und Kulte toleriert oder gar selbst importiert, wenn es politisch opportun war oder von den Göttern selbst gewünscht schien. Nun aber drangen in kurzer Zeit verschiedenste orientalische Kulte in Rom ein, die nur bedingt assimilationsfähig waren und auf Konzepten beruhten, die kaum noch mit dem alten mos maiorum, also den „Sitten der Vorfahren“, vereinbar schienen. Einige wurden verfolgt wie etwa die Bacchanalien, andere kehrten nach jeder Vertreibung zäh zurück und gewannen immer stärker an Popularität.

Isis und Osiris öffneten den Weg zur geheimnisvollen ägyptischen Religion, Attis und Kybele boten hochemotionalisierte mystische Rituale und das Versprechen individueller Unsterblichkeit, der Mithraskult versprach eine esoterische Stufenleiter bis zur höchsten Erleuchtung. Sie alle verkörperten das Bedürfnis nach einer Religion, die persönliche Ergriffenheit, Gemeinschaft und Sinn bot – und wurden natürlich gleichzeitig ausgiebig kritisiert, wie noch in der Kaiserzeit Lukian von Samosata zeigt, als er schrieb:

„Aber dieser Attis, Jupiter, dieser Korybas, dieser Sabazius, von wo hat man uns denn die angekarrt? Wer ist dieser Meder Mithras, mit seiner persischen Robe und seiner Tiara, der kein Wort Griechisch versteht? Wenn man ihm zu Ehren opfert, versteht er das ja gar nicht. Aber all das, Ihr Götter, kann man ja noch tolerieren – aber du, ja, du mit dem Hundekopf, du Ägypter, in Badetücher eingewickelt, wer bist du denn, mein Freund, und wieso beanspruchst du in deinem Aufzug, hier als Gott anerkannt zu werden? Was soll denn der Memphische Stier, so gefleckt wie er ist? Man betet ihn an, er gibt Orakel, er hat sogar Priester! Ich erröte, wenn ich Euch noch von den Ibissen, den Affen, Böcken, und tausend weiteren, noch lächerlicheren Göttern sprechen soll, mit denen die Ägypter den Himmel überschwemmt haben; und ich wundere mich, Ihr Götter, dass Ihr erlaubt, dass Ihnen Ehren zuerkannt werden wie sonst nur Euch, wenn nicht noch größere.“ (Luc., Symp. 9-10)

Dies hatte auch politische Konsequenzen, was die allgemeine politische Glaubwürdigkeit des traditionellen Staatswesens betraf, dessen Rechtfertigung nicht zuletzt auf dem alten Staatskult beruhte – und was die Popularität von Heerführern anging, die gezielt auf charismatische und orientalische Vorstellungen rekurrierten, um eine Autorität aufzubauen, die an den alten republikanischen Strukturen vorbeilief.

„Der Götter sturzbedrohte Tempel“

Kein Wunder, dass gleichzeitig konservative Politiker und Denker jener Abwendung von der traditionellen Religion die Schuld an Niedergang und Bürgerkrieg gaben, wie etwa Horaz:

„Der Väter Sitten büßest du, schuldlos selbst,

mein Römervolk, solang du nicht richtest neu

der Götter sturzbedrohte Tempel,

nicht ihre Bilder vom Brandrauch reinigst.

Gehorsam vor den Göttern bedeutet Macht.

Beginn und Ende lege in ihre Hand:

Missachtet, sandten oft die Götter

Trauer und Leiden dem Abendlande.“(Hor., carm. 3,6,5-8)

Das Christentum heute: Rückzug ins Private

Das heutige Christentum in Europa durchläuft eine vergleichbare Transformation. Es scheint ganz zu einem Atavismus zu werden, der nur noch bei ausgewählten Festen wie Ostern oder Weihnachten oder individuellen Akten wie der Heirat oder dem Begräbnis einen Schatten seiner alten Bedeutung zeigt, ansonsten aber längst aus dem Herzen der Menschen geschwunden ist. Viele Gläubige definieren sich üblicherweise als „spirituell, aber nicht religiös“ – ein Euphemismus für das Fehlen fester Glaubensbindungen.

In Frankreich liegt der sonntägliche Gottesdienstbesuch nach verschiedenen Erhebungen und Schätzungen weit unter fünf Prozent der Bevölkerung, in den Niederlanden bei um die fünf Prozent, in Belgien hingegen nur wenig mehr als 1,5 Prozent (von den Katholiken besuchten 172.968 im Jahr 2022 die Sonntagsmesse).

Gleichzeitig geraten die Kirchen selbst unter Druck: Priestermangel, Finanzierungskrisen, Strukturabbau. In vielen Diözesen schließen wöchentlich Kirchen, werden Gemeinden zusammengelegt, Sakramente nur noch ausnahmsweise oder in fragwürdiger Form gespendet.

Neue Kulte heute: Alles kann, nichts muss

Und wie im Römischen Reich bildet die Krise des offiziellen Kults auch einen fruchtbaren Boden für den Aufstieg neuer Kulte. Der Boom an Esoterik, Selbstoptimierung und alternativer Spiritualität ist Ausdruck eines religiösen Hungers, den die Großkirchen sich unfähig zeigen zu stillen.

Von Tarot-Kursen über schamanische Workshops und Yoga bis zu pseudowissenschaftlichen Energiepraktiken – alles ist erlaubt, alles verfügbar, alles konsumierbar. Wie bei Isis oder Mithras ist das Heilsversprechen dabei individuell zugeschnitten, häufig geheimnisvoll, immer aber jenseits institutioneller Kontrolle.

Und zu allem Überdruss breitet sich überall in Europa mit dem Islam eine ganz andere Religion aus, deren Glaubensfestigkeit nicht nur Unverständnis, sondern auch heimliche Bewunderung erweckt und durchaus auch in kulturchristlichen Milieus Proselyten macht.

Das Christentum hingegen wird mit östlichen Weisheiten, psychologischen Einsichten und ökologistischen Prinzipien verschnitten; das Glaubensbekenntnis wird zur Geschmacksfrage, das Dogma zum Skandal – oft genug auch für den Prediger auf der Kanzel. Der Wahrheitsanspruch des Evangeliums wird ersetzt durch das Wohlfühl-Kriterium: „Was für mich funktioniert, ist für alle wahr.“

Auch die politische Instrumentalisierung der Religion im Sinne der Disruption mit der Tradition ist nicht fern: Kirchen äußern sich zu Klimaschutzpolitik, Migrationsfragen oder „sozialer Gerechtigkeit“; Bischofssynoden werden zum Ort politischer Positionsbekundung.

Die Erschöpfung des Religiösen – und die offene Tür

Wie Rom am Vorabend seiner Transformation steht Europa heute an einer Schwelle. Die alten Formen scheinen überlebt, aber das Bedürfnis nach Transzendenz ist nicht verschwunden. Wie geht es weiter?

In Rom war die Krise so gravierend, dass Augustus nach den Bürgerkriegen eine umfassende religiöse Restauration betrieb. Er ließ über 80 verfallene Tempel in Rom restaurieren, führte zahlreiche alte Feste wieder ein, besetzte vakante Priesterstellen und errichtete neue Tempel wie den des Apollo auf dem Palatin in direkter Verbindung zu seinem eigenen Haus.

Gleichzeitig schrieb er sich als „religiöser Erneuerer“ in die kollektive Erinnerung ein: Als Pontifex Maximus übernahm er fortan die geistliche Führung des Staates und verband den neuen Kaiserkult eng mit dem Ausdruck politischer Loyalität.

Was an der römischen Religion wirkmächtig war, ging im Christentum auf und überlebte

Freilich, der Niedergang ließ sich dadurch nur ein paar Jahrhunderte aufhalten, bis das Christentum der antiken Zivilisation einen völlig neuen Geist einhauchte; trotzdem ist es weitgehend dieser Restauration zu verdanken, dass vor allem das katholische Christentum unter ihrem eigenen „Pontifex“ nicht nur zahlreiche Elemente der römischen Staatskunst, sondern auch der antiken Religiosität und nicht zuletzt des Kaiserkults übernahm.

Was auch immer an der römischen Religion lebensfähig und wirkmächtig war, ging im Christentum auf und überlebte – bis heute. Ob es seinerseits dem Christentum in Europa gelingen wird, noch einmal eine ähnliche Restitution zu erleben und für die nächsten Jahrhunderte erneut eine lebendige Strahlkraft zu erlangen?

Kommentare

...der Niedergang ließ sich dadurch nur ein paar Jahrhunderte aufhalten...

Für einen Historiker hat der Herr Engels aber ein sehr komprimiertes Verständnis von Zeit. 🤔

Überhaupt weht hier ein Windhauch von Autoritarismus. Warten auf den neuen Augustus?

@Krampfgiegl

Quatsch mit Soße. Die Demokratie kann auch autoritär sein, wie wir in Deutschland ja seit mind. 10 Jahren erleben können.

Excellent wie immer. Inhaltlich will ich gar nicht so viel sagen, weil ich in meinem katholisch sein nicht genauso mit ihm übereinstimme… aber geschenkt. Excellenter Text, bringt den Leser weiter in vielen Bereichen.

Hochinteressanter Artikel, der so einiges an Erkenntnissen zum Verständnis der europäischen Krise bietet. Der Islam befindet sich in Europa allerdings in einer ähnlichen Lage. Das wird oft übersehen. Äußerlichkeiten und innere Konstitution sollten nicht miteinander verwechselt werden. Die Ursachen ähneln sich. Einige Konstanten lassen deshalb aufhorchen. Zunehmender Wohlstand, verwahrloste Eliten und Multikulturalität. Freue mich schon auf den nächsten Artikel von Prof. Engels.