Gekündigt wegen gestrichener Genderformen: Der Fall Bernadette B.

Bernadette B. erhält den Arbeitsvertrag einer Einrichtung der Lebenshilfe Mitte Mai und streicht alle gegenderten Formulierungen, bevor sie ihn unterschreibt, zurückschickt und am 1. Juni ihre Tätigkeit antritt. Vier Tage später meldet sich die Personalabteilung telefonisch bei ihr: Die Kollegin äußert Unverständnis über die Korrekturen und sagt, beim Gendern handele es sich nicht um eine gesetzliche Vorgabe, sondern um eine „moralische Verpflichtung“.

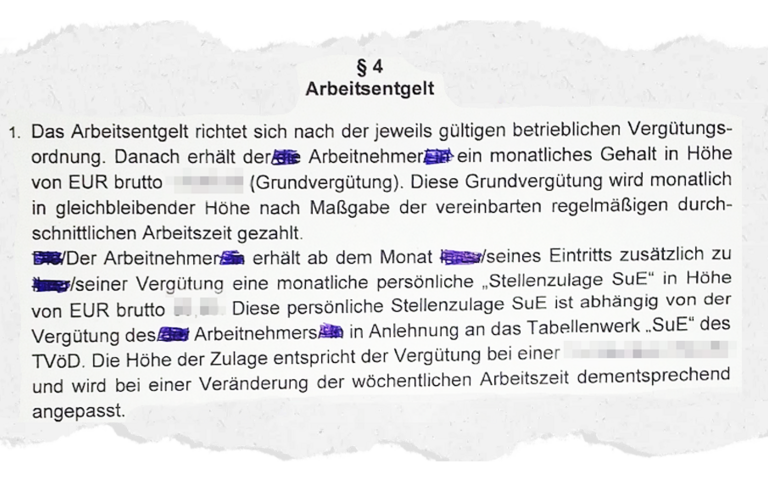

Auf die schriftliche Nachfrage der 30-Jährigen, ob ihr arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen könnten, wird dies verneint. Dann herrscht Funkstille – bis zur plötzlichen Kündigung am 20. Juni. Der E-Mail-Verlauf sowie der Arbeitsvertrag liegen Corrigenda vor. Die junge Frau strich die Gender-Anhängsel „/-in“ konsequent durch, sodass nur noch das generische Maskulinum lesbar war.

Das passte der Lebenshilfe-Einrichtung offensichtlich nicht. In einer E-Mail an die neue Mitarbeiterin hieß es: „Als Unternehmen setzen wir uns aktiv für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Die Verwendung der gendergerechten Sprache ist für uns Ausdruck von Respekt gegenüber allen Mitarbeitenden – unabhängig von Geschlecht oder Identität“. Und weiter: „Wir hoffen sehr, dass wir Sie von unseren Beweggründen überzeugen können, und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn Sie daran ebenfalls interessiert sind, bitten wir Sie, den Ihnen neu zugeschickten Vertrag mit Ihrer Unterschrift und ohne Anmerkungen zurückzuschicken.“ Doch dazu kam es nicht.

Zwar schrieb die Personalabteilung auch, es drohten Bernadette keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, doch der letzte Satz kann durchaus als Drohung aufgefasst werden.

Bernadette reagiert kämpferisch

Statt die Forderung zu akzeptieren, reagierte B. jedoch moderat kämpferisch:

„Wenn Sie der Überzeugung sind, dass Gleichberechtigung durch Sonderzeichen und durch ein Sichtbarmachen der Unterschiede ausgedrückt wird, dürfen Sie das selbstverständlich so weiterführen. … Ich bitte lediglich um einen Vertrag, in dem ich respektvoll angesprochen werde – schließlich möchten Sie, dass sich alle Mitarbeiter in Ihrer ‘Sprache wiederfinden’. Ich bin kein Anhängsel und es ist traurig, dass ich mich in einem Unternehmen, das für ‘Gleichberechtigung stehen’ sollte, derart rechtfertigen muss.“

Bernadette B. bot dem Arbeitgeber an, einen Vertrag zu unterschreiben, der durchgehend die feminine Form ohne Sonderzeichen verwendet. Eine Antwort bekam sie nicht mehr. Stattdessen folgte rund zwei Wochen später die Kündigung – einen Tag vorher war sie noch zum Mitarbeiterfest eingeladen worden. Der Lebenshilfe war das Gendern offenbar wichtiger als die Verstärkung durch eine junge Mitarbeiterin.

„Das darf es in einer Demokratie nicht geben“

Bernadette meldete den Vorfall auch bei der Whistleblowing-Plattform „Stoppt Gendern“. Sabine Mertens, Gründerin der Plattform, sieht in dem Vorgehen einen eklatanten Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG): „Dass man seine Arbeitsstelle verliert, weil man das Gendern ablehnt, darf es in einer Demokratie nicht geben. Sowas ist nur in totalitären Systemen üblich.“ Für Mertens ist der Fall exemplarisch für eine Entwicklung, die sie als „Sprachzwang“ und „Kulturkampf“ bezeichnet. Seit Dezember 2024 sammelt ihre Plattform Hinweise auf Fälle wie diesen im gesamten deutschen Sprachraum.

Die Plattform stoppt-gendern.de entstand aus der letztlich gescheiterten Hamburger Volksinitiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“, die im Februar 2023 als erste ihrer Art in Deutschland an den Start ging. Aus dieser Initiative heraus wurde eine bundesweite Vernetzungs- und Informationsplattform entwickelt, die sämtliche Volksinitiativen gegen Gendersprache im deutschsprachigen Raum koordiniert.

Die Initiatorin wollte auf diese Weise einen demokratischen Hebel nutzen, um der Entwicklung entgegenzuwirken, dass der politische Wille der Mehrheit in dieser Frage ignoriert wird. Frühere Petitionen mit Zehntausenden Unterschriften seien laut Mertens politisch folgenlos geblieben.

Persönlicher Anstoß und gesellschaftlicher Gegenwind

Mertens schildert ihre eigene Motivation: Die zunehmende Aufdringlichkeit der Gendervorgaben in Verwaltung und Bildung, etwa ab 2019 in Hannover, habe sie zur Gründung der Bewegung bewogen. Die Plattform sieht sich seither starkem Gegenwind ausgesetzt – von medialer Diffamierung über Ausschluss von Veranstaltungen bis hin zu Verleumdungskampagnen gegen führende Mitglieder. „Die Maßnahmen gegen uns werden immer heftiger, je deutlicher wir im Licht der Öffentlichkeit die Fakten darlegen“, betont Mertens.

B. selbst äußert sich gegenüber Corrigenda deutlich: Ihrer Ansicht nach sei das Gendern längst zur Pflicht im sozialen Sektor geworden. Schon während ihres Studiums an der Hochschule Düsseldorf habe man sie zum „gendersensiblen“ Sprachgebrauch angehalten, andernfalls drohte Punktabzug. Die Kündigung durch die Lebenshilfe empfindet sie als tiefe Kränkung: „Ich bin eine sehr gute Fachkraft und habe nichts Falsches getan. Mir liegen die Bewohner am Herzen, und ich habe meine Arbeit sehr gerne gemacht.“

Nach eigenen Aussagen kann sie ihren Beruf derzeit nicht mehr im Einklang mit ihren Überzeugungen ausüben: „Ich kann – im sozialen Bereich – nicht mehr zu mir und meinen Werten stehen.“ Aus diesem Grund möchte sie nun Umweltingenieurwesen studieren in der Hoffnung, in einer männerdominierten Branche von der Genderdebatte verschont zu bleiben. Einen neuen Job hat sie bisher nicht gefunden – nicht zuletzt, weil kaum eine Stellenanzeige ohne Genderformen auskommt.

Ein „bestimmter Schlag“ Frauen?

Die Beobachtungen von B. werfen auch ein Licht auf die Dynamik innerhalb von Organisationen, gerade in sozialen Branchen. Laut ihrer Aussage waren sowohl die Personalverantwortliche als auch die Geschäftsführerin Frauen. B. vermutet, dass der Druck zum Gendern vor allem von Frauen ausgeht: „Mir ist persönlich noch kein Mann begegnet, der freiwillig gendert. Allerdings fühlen sich einige genötigt, um keinen Konflikt zu haben – gerade weil sie Männer sind.“

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Dass ihre Streichungen im Vertrag als gezielter Widerstand interpretiert wurden, hält sie für wahrscheinlich. Dabei sei ihre Korrektur zugleich selbstverständlich und ein stilles Statement gewesen: „Ich bin keine Mitarbeiter*in – nur weil ich eine Frau bin, bin ich kein Anhängsel.“

Kein Rechtsweg möglich – aber ein Signal gesetzt

Rechtlich kann Bernadette B. gegen die Kündigung nichts unternehmen. Sie erfolgte innerhalb der Probezeit, eine Begründung ist daher nicht erforderlich. Dennoch könnte das Ereignis über den Einzelfall hinaus Bedeutung erlangen. Immerhin wirft er grundlegende Fragen auf: Ist es rechtens, Menschen wegen sprachlicher Korrekturen zu kündigen? Wo endet die Freiheit der Meinungsäußerung – und wo beginnt der Anpassungsdruck? Die betreffende Lebenshilfe-Einrichtung antwortete nicht auf eine Corrigenda-Anfrage.

B. beschreibt sich selbst als weiße, heterosexuelle Christin, die handwerklich begabt ist, Rockmusik hört und kurze Haare trägt. Gerade deshalb findet sie es absurd, in die rechte Ecke gestellt zu werden, nur weil sie Gendern ablehne: „Man ist nicht intolerant oder rechts, nur weil man eben nicht deren Meinung ist. Diese Entwicklung ist wirklich traurig und bedenklich.“

Inside „Stoppt-Gendern“

Laut „Stoppt Gendern“ sehen viele Genderkritiker in der aktuellen Sprachpolitik ein autoritäres Projekt, das mittels „Sprachlenkung“ Machtstrukturen sichern soll. Mertens fordert daher die „Restitution der Standardsprache“ – also die Rückkehr zu einem allgemeinverständlichen, ideologiefreien Hochdeutsch im öffentlichen Raum. Ziel sei es, Verwaltung, Bildung und Medien wieder zur sprachlichen Neutralität zu verpflichten und politische Einflussnahme auf die Sprache zu unterbinden.

Die Plattform wird unter anderem vom Verein Deutsche Sprache (VDS e.V.) unterstützt, finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich über Spenden und ist überparteilich. Die Identität von Hinweisgebern wird durch freiwillige Datenangabe, verschlüsselte Übertragung und begrenzten Zugriff geschützt. Eingereichte Fälle werden anhand von Belegen überprüft; bei anonymen Hinweisen recherchieren die Betreiber selbst.

Ein Blick in die Zukunft

In spätestens fünf Jahren, so hoffen die Betreiber, könnten ein bis drei „Schwarzbücher“ mit dokumentierten Fällen erscheinen. Der schulische Bildungskanon soll dann frei von „kontrafaktischem Gender-Mainstreaming“ sein. Die Plattform will durch demokratische Mittel, juristische Klärungen und öffentliche Dokumentation ein Klima schaffen, in dem sprachliche Vielfalt möglich ist – aber nicht erzwungen wird.

In Zeiten von Fachkräftemangel vor allem in sozialen Berufen erscheint es umso bemerkenswerter, dass eine motivierte, erfahrene Pädagogin gekündigt wird – nicht wegen mangelnder Qualifikation, sondern offenbar wegen Verweigerung des Genderns. Der Fall von Bernadette B. macht deutlich: Der Umgang mit dem Gendern ist längst zu einem Prüfstein für gesellschaftliche Toleranz und innerbetriebliche Kultur geworden.

Im durchgehend gegenderten Arbeitszeugnis bescheinigte die Lebenshilfe Bernadette B. eine „positive, entwicklungsorientierte Haltung“ gegenüber den Bewohnern. „Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen/Kolleginnen war insgesamt einwandfrei. Ihre fachliche Kompetenz entsprach den Anforderungen der Position in vollem Umfang und sie erfüllte ihre Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit.“

Bis B. ihre neue Ausbildung antreten kann, sucht sie eine andere Stelle im sozialen Bereich. Den Kampf gegen das Gendern will die 30-Jährige auch nach dieser Episode nicht aufgeben.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Ich stimme dem Autor zu. Ich bin für Gleichberechtigung, aber gegen totalitäre Regime gleich welcher Art.

Vielleicht mag sie recht haben, klug war es sicherlich nicht. Bevor man überhaupt zu arbeiten anfängt, gleich den Arbeitsvertrag zu korrigieren, wirft ein schlechtes Licht auf den Mitarbeiter und zeigt vor allem, dass er sich nicht einfügen wird. Niemand möchte solche Mitarbeiter. Die Rebellenposition muss man sich schon erarbeiten.

@Gabriele Ja, das würde ich ähnlich bewerten.

Eine starke Frau! Da kann sich das "starke Geschlecht" ruhig mal eine Scheibe von abschneiden.

Es ist sehr wünschenswert, dass es viele Menschen dieser Dame gleichtun. Denn hier lohnt sich der Widerstand wirklich. Eine beliebte Taktik um Gender-Rebellen zu demoralisieren ist es, ihnen Kleinkariertheit vorzuwerfen. Nach dem Motto: "Nun hab dich nicht so. Das ist nur eine Formalität. Das tut nicht weh und zeigt einfach, dass du höflich sein willst."

Doch worum geht es hier wirklich? Es geht darum, ob man zu seinen Grundüberzeugungen steht oder sie unter sozialem Druck verleugnet. Anders gesagt: Es geht um Haltung. Jeder muss sich selber fragen: "Hab ich die? Bin ich bereit dafür einzustehen?"

Der vorliegende Fall zeigt doch, dass es hier auch aus der Sicht des Arbeitgebers keinesfalls um eine "Formalität" ging. Die Frau sollte zum Einknicken gedrängt werden. Gott sei Dank hat sie es nicht getan.

Dass eine Regierung die Menschen zu einer bestimmten Sprechweise zwingen will, erinnert stark an George Orwells Neusprech - einfach krank. Ich unterstütze stoppt-gendern mit einer Spende.