„Eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, lebt nicht in der Wirklichkeit“

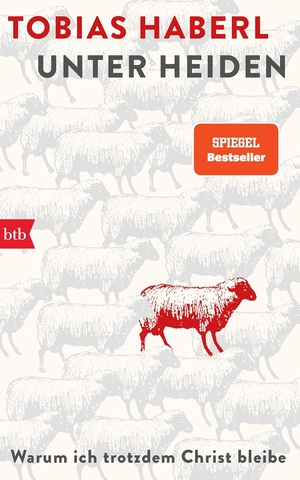

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung trudeln die ersten Zuhörer ein. Es ist mitten in der Woche. Ein schmuckloser Saal in Baierbrunn, einem Dreieinhalbtausend-Seelen-Dorf 20 Kilometer südlich von München. In den nächsten Minuten wird sich der Raum mit mehr als 50 Menschen gut füllen. Ein großes Holzkreuz an der Wand hinter der Bühne bekundet, dass hier kein Elternabend stattfindet und kein Faschingsverein tagt, sondern der Pfarrverband Schäftlarn zu einer Buchvorstellung geladen hat. Ein neues Buch über Religion. Muss das sein? Gibt es davon nicht schon genug? Offenbar nicht. Als der Autor Tobias Haberl den Raum betritt, wird er gleich in Beschlag genommen. Haberl, ein 50 Jahre alter Journalist aus München, geboren im Bayerischen Wald, ist hier so etwas wie ein Star. Denn er hat ein Buch geschrieben über den Glauben in einer immer unchristlicheren Zeit: „Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe“.

Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil er seit Jahren für das linksliberale Süddeutsche Zeitung Magazin arbeitet. Und weil er, wie er in christlicher Bescheidenheit sagt, zu diesem Buch und seinem Erfolg wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist – völlig überraschend und auf den ersten Blick zufällig und unverdient. Und gleich beginnt seine 79. Lesung, nach der er seit dem Erscheinen neu gewonnene Erfahrungen teilen und Fragen beantworten wird. Nach der Veranstaltung drängen sich die Zuhörer um den Tisch am Eingang, und am Ende des Abends werden alle Bücher – viele davon signiert – verkauft sein. Mit Sicherheit wird die Zahl der E-Mails, die der bärtige Bayer regelmäßig nach Lesungen erhält, inzwischen sind es über tausend, um ein paar anwachsen. Welchen Nerv hat der sympathische und eloquente Katholik da getroffen?

Zwei Stunden vor Beginn der Buchvorstellung sitzt der, wie er selbst sagt, Genussmensch Haberl bei einem noblen Italiener am Hochufer der Isar im Nachbarort Schäftlarn, bestellt Salat und Wasser. Normalerweise stellt er die Fragen und sein Gegenüber antwortet. Auch zur christlichen Religion führte er schon Interviews, etwa mit Martin Mosebach, Nora Bossong, Peter Seewald oder Navid Kermani. Heute ist es umgekehrt. Er, der Autor, der einen Bestseller über ein Thema geschrieben hat, von dem er heute noch sagt, er kenne sich nicht wirklich gut aus, beantwortet alle Fragen. Mal bedächtig, mal wie aus der Pistole geschossen. Ein Gespräch über den Glauben in einer glaubensarmen Gesellschaft.

Herr Haberl, gelten Sie in Ihrer Redaktion mittlerweile als Missionar, als religiöser Fanatiker, als Spinner oder einfach nur als komischer Kauz?

Um ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht. Zum einen bin ich selten in der Redaktion, und wenn wir Kontakt haben, reden wir nicht über Religion, Glauben, die Kirche oder dieses Buch. Ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen getuschelt wird: „Der Haberl mit seinem Glauben … Jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben“, aber mehr auch nicht.

Klingt nicht sehr sympathisch.

Ach, das sind alles nette Menschen. Wir kennen uns seit vielen Jahren und verstehen uns. Wahrscheinlich sehen sie meinen Glauben als eine Art Schrulle nach dem Motto: Der ist halt noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen. Aber niemand greift mich an oder meint es böse. Die meisten können es schlicht nicht nachvollziehen: Dass ich glaube, dass es Gott wirklich gibt. Dass ich jeden Sonntag in die Messe gehe. Dass ich als aufgeklärter, erwachsener Mensch vor dem Kreuz auf die Knie falle. Viele sind nicht mal negativ eingestellt, sondern einfach nur indifferent.

Sollten nicht gerade Journalisten ein größeres Interesse haben, gerade wenn es mancherorts ausgerechnet unter jüngeren Leuten ein gesteigertes Interesse an Religion gibt, vor allem auch an exotisch Anmutendem wie der Alten Messe?

Ich kann nur für meine Redaktion sprechen. Und die scheint eine Ansammlung von Leuten zu sein, von denen die meisten wenig mit dem Thema anfangen können. Ich würde mich freuen, wenn mehr über diese Themen diskutiert würde, weil sie auch gesellschaftspolitisch relevant sind, genau wie Trump, Klimawandel oder Gendersprache, darüber diskutieren wir ja auch seit Jahren. Aber der Themenkomplex Religion, Glaube, Kirche hat keinen großen Stellenwert, weil die meisten meiner Kollegen sie nicht als relevant empfinden, viel mehr noch: Sie nehmen oft gar nicht wahr, dass es diese Welt überhaupt gibt.

Ende März 2023 erschien Ihre Titelgeschichte „Unter Heiden“ im Süddeutsche Zeitung Magazin. Ausgerechnet.

Ich melde mich gelegentlich mit einem religiösen Thema, und damals bin ich glücklicherweise durchgedrungen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein linksliberales Magazin ein Glaubenszeugnis eines Autors als Titelgeschichte veröffentlicht, noch dazu mit durchaus konservativer Grundhaltung. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass das wirklich etwas Besonderes war.

„Man wird nicht frei, wenn man immer nur tut und lässt, wonach einem gerade ist“

Aus dem Artikel wurde ein Buch. Eine Mischung aus Glaubensbekenntnis, Einführung in das katholische Christentum, spirituellem Ratgeber und Biografie. Warum wurde es so erfolgreich?

Am Anfang war ich selbst überrascht. Das Schreiben ist mir übrigens nicht leichtgefallen. Ich hatte zwischendurch kleinere Krisen nach dem Motto: Warum sollte ausgerechnet ich, Tobias Haberl, im Jahr 2024, ein Buch über den Glauben schreiben, wo ich doch gar nicht so viel darüber weiß und auch sonst eher ein mittelmäßiger Christ bin. Und es gibt ja schon so viele tausende von Büchern über den Glauben.

Wie lautete Ihre Antwort?

Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich auf keinen Fall so tun darf, als sei ich ein Theologe, als stünde ich seit Jahrzehnten felsenfest im Glauben. Meine einzige Chance bestand darin, radikal aufrichtig über meinen Glauben, aber eben auch meine Zweifel zu schreiben. Gerade kein theologisches Buch, sondern ein Zeugnis in seelisch verkümmerten Zeiten, in denen auch die Kirche viel um sich selbst und politisch-strukturelle Fragen kreist. Und wenn mir das gelingt, habe ich vielleicht doch etwas beizutragen, das niemand sonst beitragen kann. Meinen Vorteil sehe ich inzwischen ganz klar: Ich bin keiner der üblichen Verdächtigen. Kein Pfarrer, kein Theologe, nicht mal ein Religionslehrer.

Ihr ehrliches Angebot, das Sie potenziellen Lesern unterbreiteten, musste aber schon auch auf eine gewisse Nachfrage treffen. Und einige Indizien lassen vermuten, dass es ein kleines Revival junger Christen auf dem alten Kontinent gibt. In Frankreich, in Großbritannien, aber auch in Deutschland. Woher kommt das?

Das ist eine komplexe Frage. Die vielen tausend Taufen in Frankreich und auch unser neuer Papst Leo sind sicher Zeichen der Hoffnung. Auch wird mir bei Lesungen immer wieder erzählt, dass verstärkt jüngere Menschen Interesse an christlichen Zusammenhängen entwickeln, und zwar durchaus an solchen, die nicht glattgebügelt, sondern fordernd sind. Vermutlich liegt das auch daran, dass wir in komplizierten, erschöpfenden Zeiten leben, die sehr angstbesetzt, sehr unsicher sind. Dass sich viele nach Halt und Struktur sehnen, nach einer Perspektive, die trägt. Und dass diese Logik der westlichen Welt, die wir fälschlicherweise als Freiheit definieren, allmählich an Grenzen stößt.

Warum fälschlicherweise?

Weil man nicht frei wird, wenn man immer nur tut und lässt, wonach einem gerade ist. Das ist zumindest meine Erfahrung. Freiheit ohne Rahmen führt in die Unordnung, in die Leere. Es ist eben so, dass vieles, worauf man reflexhaft Lust hat, in der Tiefe nicht unbedingt gut für einen ist. Viele Leute fragen mich: Wie kannst du dich einem Gott unterwerfen, von dem du nicht einmal weißt, ob es ihn gibt? Und wie kannst du dir von ein paar alten Dackeln im Vatikan sagen lassen, was du zu tun und zu lassen hast?

„Junge Menschen spüren, dass das Heil vielleicht doch woanders liegen könnte“

Was erwidern Sie denen?

Erstens unterwerfe ich mich einem Gott, dessen Gebote und Verbote ich als weise erkannt habe, die mir helfen, mein Leben zu meistern, meine Beziehungen zu vertiefen und meiner Angst Herr zu werden. Zweitens, was machen denn die meisten Menschen heutzutage? Doch im Grunde nur, was sich eine Handvoll Tech-Milliardäre im Silicon Valley für sie ausgedacht haben: Social Media, Konsum, Entertainment, schnelle Bedürfnisbefriedigung. Aber das ist doch nicht frei, im Gegenteil, das sind viel perfidere, übergriffigere Strukturen, als sie in der katholischen Kirche je herrschen könnten – viele sind sich dessen nur nicht bewusst. Und diese Welt der Digitalisierung, der Rastlosigkeit und der Vereinzelung – übrigens gerade ein großes Thema unter jungen Menschen: Ich glaube, dass diese Welt an ihre Grenzen stößt und dass immer mehr junge Menschen spüren, dass das Heil vielleicht doch woanders liegen, dass es einen anderen, alternativen Weg geben könnte, inneren Frieden zu finden, eine tiefe Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott, die dem Leben Sinn und einen letzten Grund gibt, ein Einverstandensein mit dem, was unser Leben ist, auch mit dem Tod.

Wie verhält man sich als Christ in einer solchen Phase? Sollte man sich zusammenschließen oder doch auch dort verharren, wo das Christentum bis zur Unkenntlichkeit zurückgedrängt worden ist?

In einer Zeit, in der die Kirche sehr mit sich selbst beschäftigt ist, auch unter Druck steht und – übrigens zu Recht – Vertrauen verloren hat, gerade in einer solchen Zeit sind Laien, Sie und ich und Millionen andere gefragt, von Jesus Christus zu erzählen. Das hat eine große Kraft und Glaubwürdigkeit. Ich mache das seit Monaten und habe inzwischen sicher tausend E-Mails bekommen von Menschen, die bei Lesungen waren und sich danach gestärkt und ermutigt fühlten, weil sie wissen, dass es in dieser säkularisierten Gesellschaft noch Christen gibt. Wir müssen nicht mit Trommeln durch die Stadt laufen, sondern ganz selbstverständlich davon erzählen, dass wir Christen sind.

Zum Beispiel?

Nicht sagen, ich komme später zum Frühstücken, weil ich noch was erledigen muss, sondern: Ich komme später, weil ich vorher in die Messe gehe. Das ist ein Unterschied.

„Es reicht nicht, ein guter Mensch zu sein“

Als Kind glaubten Sie an Gott, ohne genau zu wissen, was das ist. Es gab also ein Potenzial, das aber offenbar verschenkt wurde. Weil Sie dann 20 Jahre nicht mehr viel am Hut hatten mit der Kirche. Heute finden wir geistliches Brachland vor, auch im Bayerischen Wald gibt es eine katholische Jugend in der Breite wie in Ihrer Kindheit nicht mehr. Was raten Sie Jugendlichen und Eltern, um die Blüte des Glaubens heranwachsen zu lassen, wenn es Knospen gibt?

Nicht nur in Glaubensfragen, sondern überhaupt immer, wenn es um Erziehung, Bildung, Charakterbildung geht, sind Menschen das Entscheidende. Auch in den 20 Jahren, in denen ich den Glauben vernachlässigt habe, hätte ich immer gesagt, ich bin katholisch, ich glaube an Gott. Der Glaube war nie ganz weg. Ich habe auch nie über einen Austritt nachgedacht. Es waren aber immer wieder Menschen, die mich dazu gebracht haben, mich wieder tiefer mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Charismatische, einfühlsame, vertrauenswürdige Menschen sind das Entscheidende, die die Situation des Gegenübers verstehen, die mit der richtigen Mischung aus Nachsicht und Strenge den Glauben erfahrbar machen. Menschen, die im 21. Jahrhundert heimisch sind, aber Sinn für unsere katholische Tradition haben.

Also wirklich die Grundlagen erforschen?

Ich merke oft, dass viele Menschen daran scheitern zu verstehen, was das ist: ein christliches Leben. Sie hören „Kirche“ und denken nur an negative Schlagworte, wissen aber nicht, warum sich die Dinge so verhalten, wie sie es tun. Neulich hat mich ein Freund gefragt, was das eigentlich sei, die Eucharistie, ich solle nicht davon ausgehen, dass normale Menschen so was wüssten. Darüber hinaus sollte man versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man über seine Fragen, Ängste und Sehnsüchte sprechen kann. Dann würde ich heilige Orte und verschiedene Messen besuchen, mir verschiedene Priester anschauen, Ordensleute kennenlernen, Bücher lesen, um verstehen zu können, was das ist, die Liturgie, die heilige Messe. Aber der Funke des Glaubens wird am wahrscheinlichsten zur Flamme, wenn man sich von jemandem erzählen lässt, der Gott selbst erfahren hat.

Menschenfischer.

Genau, und es gibt diese Menschen, auch heute noch. Ich besuche regelmäßig die Theatinerkirche, die von Dominikanern betreut wird. Nach und nach habe ich fast alle Patres kennengelernt. Da gibt es zum Beispiel einen bodenständigen, irre klugen Niederbayern, den ich sehr liebgewonnen habe. Mit dem gehe ich alle paar Monate ein paar Bier trinken. Dann reden wir über Gott und die Welt, aber auch über Glaubensfragen. Oder ein junger Frater, Anfang dreißig, promovierter Theologe und Philosoph. Warmherzig, sympathisch, bescheiden, auf eine stille Art selbstbewusst. Das sind besondere Menschen, die eine Berufung hatten und eine große Wirkung auf junge Menschen haben können. Apropos: Ich glaube, die beiden bieten jetzt auch einen Bibelkurs an.

Ihre Eltern, schreiben Sie, hätten Ihnen eingebläut, es ginge nicht nur um die Befolgung von Regeln, sondern darum, ein guter Mensch zu sein. Das können Sie aber auch als Atheist, als Buddhist und so weiter …

Eingebläut wurde mir gar nichts, meine Eltern sind unglaublich liebevolle Menschen. Und ja, die Passage ist interessant, weil sie im Widerspruch steht zu einer anderen, in der ich sage, dass es für ein christliches Leben eben nicht reicht, ein guter Mensch zu sein. Das ist auch so. Was meinen Eltern wichtig war: dass die Form nicht alles ist. Dass die Liebe dazukommen muss. In die Messe gehen und ein guter Mensch sein. Weil der Glaube allein, ohne ihn zu leben, unvollständig ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Viele denken heute, die Kirche sei eine Art Verein, wo sich Menschen jede Woche treffen zu einer Art Sitzung, und Zweck sei es, Werte und Moral zu vertreten. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es um Gott gehen könnte, weil sie es sich nicht vorstellen können. Diese Leute muss man immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben ist, damit wir sympathische Menschen werden, sondern um uns zu erlösen. Das ist ein Unterschied. Spätestens an dieser Stelle schauen mich dann verdutzte Gesichter an: „Wie, erlösen?“

„Die Alte Messe ist ein großer Schatz, den es zu erhalten gilt“

Wäre heute nicht der beste Zeitpunkt für eine neue Mission, eine Neuevangelisierung? Wir haben eine säkularisierte Jugend und viele eingewanderte Heiden. Pater Karl Wallner, der Leiter des Missionswerkes Missio Österreich, berichtet etwa davon, wie sehr sich gerade Menschen aus muslimischen Ländern am Christentum erfreuen, sobald sie davon erfahren. Warum geschieht in dieser Richtung nichts?

Ich glaube, das ist eine eigenartige Form von Scheu, die sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Wir fürchten uns davor, andere Menschen zu beeinflussen, sie auf irgendeine Schiene zu setzen. Das geht ja schon bei der Kindstaufe los. Es gibt auch Katholiken, die ihre Kinder erst mal nicht taufen lassen, weil sie sie nicht beeinflussen oder manipulieren wollen in einem Alter, wo sie sich noch nicht wehren können.

Wie stehen Sie dazu?

Ich finde das irritierend. Weil es Erziehung ohne Beeinflussung nicht gibt. Erziehung ist Beeinflussung. Was ich als schön, richtig und wahr erkannt habe, versuche ich an meine Kinder weiterzugeben, in der Hoffnung, dass sie auch so empfinden. Später können sie sich immer noch dagegen entscheiden. Und so verhält es sich mit der Missionierung. Wir wollen anderen auf keinen Fall etwas aufdrängen. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass Gott die Wahrheit ist und dass es jedes Leben bereichert, Jesus Christus zu begegnen, dann solltest du anderen davon erzählen – was die dann damit anstellen, ist deren Sache.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Interessanterweise erzählen mir Religionslehrerinnen, dass sie gerade mit jenen Kindern gute Erfahrungen machen, die überhaupt keine Ahnung mehr vom Christentum haben. Das sind komplett unbeschriebene Blätter, nicht voreingenommen, nicht negativ eingestellt, die kennen kein Gleichnis, kein Vaterunser, weil ihnen ihre Eltern nie davon erzählt haben. Die Lehrer bemerken dann eine große Offenheit und Faszination. Das finde ich interessant.

An Weihnachten 1886 bekehrte sich der französische Autor Paul Claudel, der bis dahin überzeugter Atheist gewesen war, zum katholischen Glauben, weil er von der Schönheit und Erhabenheit der lateinischen Liturgie so ergriffen war. In Ihrem Buch widmen Sie der Alten Messe, die Sie ebenfalls berührt hat, ein ganzes Kapitel. Hat die katholische Kirche sich mit der Liturgiereform ein Eigentor geschossen – und den ästhetischen, sinnlichen Zugang zum Glauben für viele erschwert?

Eigentor? Aber nein. Ich liebe die Alte Messe, es gibt aber auch wunderbare Messen im neuen Ritus. Ich glaube an die Pluralität in unserem Glauben. Katholisch heißt allumfassend, und es darf und soll verschiedene Formen von Messfeiern geben, die neben- und miteinander existieren. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus überall anwesend ist, wo Eucharistie gefeiert wird. Ich bin kein Traditionalist, der die Alte Messe für die alleingültige Form hält, trotzdem schätze ich sie für ihre Schönheit und ihre Tradition, weil sie zeigt, worum es im Glauben geht, nämlich Ehrfurcht vor Gott. Ich habe dieses Kapitel geschrieben, um etwas gegen die Tendenz zu tun, sie zu verbieten oder zum Verschwinden zu bringen. Die Alte Messe ist ein großer Schatz, den es zu erhalten gilt. Was ich nicht mag: wenn sie politisch instrumentalisiert wird.

„Die gegenwärtige Gesellschaft reagiert skeptisch oder sogar aggressiv, wenn von Wahrheit gesprochen wird“

„Der Glaube ist keine Flucht aus der Realität, sondern der Weg dorthin.“ Das ist ein krasses Zitat, weil Sie damit im Umkehrschluss sagen: Die postchristliche Gesellschaft lebt in einer Parallelwelt. Sind solche Ansichten der Grund, warum gerade das Christentum so hart angegriffen wird? Keine andere Religion wird im Westen von Personen der Öffentlichkeit so sehr kritisiert.

Die gegenwärtige Gesellschaft reagiert skeptisch oder sogar aggressiv, wenn von Wahrheit gesprochen wird, wenn eine Aussage absolut gesetzt wird. Aber für mich ist Gott eine Wahrheit, vielleicht die einzige, die es gibt. Und zu Ihrer Frage: Dem Eigenen gegenüber ist man immer strenger als gegenüber dem Fremden. Gegen die eigene Prägung kann man eine größere Aggression empfinden.

Hauptsächlich liegt das aber daran, dass das Christentum von vielen Menschen falsch verstanden wird. Wenn sie besser verstünden, was es heißt, Christ zu sein, warum die Kirche so ist, wie sie ist, wenn sie sich, abgesehen von den üblichen Schlagworten – unzeitgemäß, patriarchalisch, autoritär – theologisch beschäftigen würden, könnten sie besser nachvollziehen, warum die Kirche als Institution kostbar ist und warum sie gerade in unserer Zeit, die immer schneller und digitaler wird, dringend gebraucht wird. Denn worum geht es? Kleiner werden, leiser werden, Selbsthingabe statt Selbstverherrlichung. Weg vom Ego, hin zu Gott, hin zum Nächsten.

Ist das nicht etwas naiv? Könnte es nicht sein, dass die Kirche deshalb so angegriffen wird, weil die Leute das wissen – und weil sie es verachten?

Es gibt sicher verschiedene Motivationen für den Angriff. Bei vielen ist es meiner Erfahrung nach aber wirklich dieses fehlende Verständnis. Sie empfinden die Kirche als menschenfeindlich, als freiheitsraubend, als altmodisch, als überflüssig, als eine Institution, die uns von der Freiheit und Selbstverwirklichung, letztlich von Glück und Fortschritt abhalten will. Und wenn ich die Kirche so empfinden würde, dann würde ich auch gegen sie agitieren, weil mir Freiheit und Selbstverwirklichung wichtig sind. Wenn man aber in die Tiefe geht, sich damit beschäftigt, was eine freiwillige Selbstunterwerfung unter Gott bedeutet und was die Institution Kirche ist, die dabei helfen soll, den Glauben nicht erkalten zu lassen, sondern immer wieder mit dem Evangelium in Berührung zu kommen, dann versteht man, dass der Glaube eben nicht unfrei, sondern frei macht. Das kann man aber schwer jemandem beibringen. Man muss es erfahren, und man muss geduldig sein. Und man muss ohne Garantie vertrauen. Und genau das können viele Menschen heute nicht mehr.

„Das Sterben anzuerkennen, ist eine wichtige Ressource für ein erfülltes Leben“

In Ihrem Buch geht es auch immer wieder um Tod, Leid, die letzten Dinge. Warum ist es schlecht, wenn die Gesellschaft Leid und Tod verdrängt, auslagert?

Es ist offensichtlich schlecht, wenn man einen entscheidenden Teil der menschlichen Existenz so behandelt, als gäbe es ihn nicht. Wer das tut, lebt nicht in der Wirklichkeit. Für den ist das Leben einem ständigen Druck ausgesetzt, einer ständigen Angst. Wer sich nicht fragt „Warum gibt es mich?“, „Woher komme ich?“, „Wohin gehe ich?“ oder „Wie gehe ich mit anderen Menschen um angesichts der Tatsache, dass wir alle sterben werden?“, wer sich damit nicht auseinandersetzt, der führt ein halbgares Leben. Der ist gehetzt, erschöpft, unter Druck, in das Leben so viel wie möglich hineinzupacken, damit es sich am Ende gelohnt hat. Aber diese Lebensweise wird ihn in der Tiefe nicht befriedigen. Das Sterben anzuerkennen, ist eine wichtige Ressource für ein erfülltes Leben. Erst der Tod macht das Leben lebendig. Er gibt einem die Chance, es zu verdichten und zu vertiefen. Der heutige Mensch aber will es einfach nur verlängern.

Die Kirche, zumindest hier in Mitteleuropa, scheint das Kreuz aber weitgehend vergessen zu haben. Lieber sagt sie, alle kommen in den Himmel, wenn sie nur ein halbwegs gutes Leben führen. Woher kommt das?

So mancher Kleriker traut sich nicht mehr, seinen Schäfchen das Kreuz zuzumuten. Das hängt damit zusammen, dass sich die Kirche vor lauter Unsicherheit und Scham – sie hat ja wirklich viel falsch gemacht – manchmal anbiedert, dass sie Angst hat, weiter Mitglieder zu verlieren und deswegen lauwarme Dinge erzählt nach dem Motto „Jesus hat uns alle lieb, und irgendwie wird es schon gut werden“. Und das ist natürlich problematisch.

Zur Person Tobias Haberl

Tobias Haberl, 1975 im Bayerischen Wald in der Oberpfalz geboren, studierte Germanistik und Anglistik in Würzburg und Großbritannien. Seit 2005 arbeitet er als Autor beim Süddeutsche Zeitung Magazin. Der Katholik schrieb mehrere Bücher, darunter „Die große Entzauberung. Vom trügerischen Glück des heutigen Menschen“ und „Der gekränkte Mann. Verteidigung eines Auslaufmodells“. Zuletzt erschienen ist „Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe“. Haberl lebt in München.

Eine unanstößige Kirche, die sich immer weiter verbürgerlicht, ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Man darf den Menschen mehr zumuten, als man oft denkt. Manche sehnen sich vielleicht sogar danach.

Sie hatten eine Nahtoderfahrung. Ihr Herz hörte auf zu schlagen. Das habe aber keinen Einfluss auf Ihren Glauben gehabt. Das ist schwer zu glauben.

Aber es stimmt. Die Erfahrung stammt aus einer Zeit, in der mein Glaube keine große Rolle gespielt hat. Ich lag da in dieser kardiologischen Praxis, festgeschnallt auf dem Ergometer, auf dem Monitor die Nulllinie, und sah mich von oben. Gleichzeitig sah ich innerhalb einer Tausendstelsekunde ganz viele Menschen und Momente, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, es war eine unglaubliche Verdichtung von Bildern und Gefühlen. Aber eine religiöse Dimension hatte es nicht. Da waren keine Engel, kein Licht, kein Gott. Und dennoch glaube ich.

Es mutet bizarr an: Der Tod soll aus der Wahrnehmung verschwinden, gleichzeitig haben postchristliche Gesellschaften eine „Kultur des Todes“ etabliert und technisch immer weiterentwickelt. Wie passt das zusammen?

Es geht um Kontrolle. Der Tod ist etwas, das wir nicht kontrollieren können. Er ist unverfügbar. Unter Umständen kommt er plötzlich und ohne Vorankündigung. Das ist etwas, was den modernen Menschen nervös macht. Man will dieses nicht verfügbare Ereignis, das jedem droht, kontrollierbar machen. Das ist typisch für den heutigen Menschen. Er hält keine Unberechenbarkeit aus. Er will wissen, was am Ende rauskommt, was ihn erwartet. Er geht kein Risiko mehr ein. Er bringt keinen Mut mehr auf. Er bringt keine Opfer mehr. Dasselbe gilt für den Tod. Wenn man ihn schon nicht abschaffen kann, dann will man ihn wenigstens beherrschbar machen.

„Ich habe eben nicht die Hoffnung, dass die Technologie uns Menschen befreit“

Was sind die größten Gefahren für unsere Zivilisation?

Viele würden sagen: der Klimawandel. Aber mein persönlicher Horror ist die Technologie. Ich bin kein Informatiker und kein Robotik-Experte. Aber ich beobachte, wie die Digitalisierung uns Menschen verändert. Wie sie uns von uns selbst, von anderen Menschen und der Schöpfung entfremdet. Der Erfinder des Computers, der Ingenieur Konrad Zuse, hatte schon recht, als er vor Jahrzehnten warnte: „Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.“ Ich habe eben nicht die Hoffnung, dass die Technologie uns Menschen befreit. Stattdessen befürchte ich, dass sie uns vereinzelt und auseinanderdriften lässt und in letzter Konsequenz kontrolliert und unterwirft.

Falls es der Menschheit irgendwann wirklich gelingen sollte, die Super-KI zu bauen, von Robotern als Arbeiter ersetzt zu werden, könnte sich die Sinnfrage mit einer Brutalität stellen, wie sie es lange nicht mehr tat. Wenn es den Menschen als Arbeitskraft nicht mehr in dieser Weise braucht, wenn er plötzlich viel mehr Zeit hat. Könnte nicht gerade dann das Christentum wieder an Relevanz gewinnen, eben weil es Antworten liefert?

Vielleicht täusche ich mich ja. Vielleicht versöhnt uns der technologische Fortschritt mit Gott. Aber ich habe Angst, dass Menschen in einer immer virtuelleren und digitaleren Wirklichkeit ihre Zeit nicht mit dem Schönen, Wahren, Guten füllen, sondern noch mehr mit Streamen und Scrollen und Posten. Die Programme dafür werden uns zur Verfügung gestellt. Ein Unternehmen von Elon Musk pflanzt jetzt schon Computerchips in Gehirne. Natürlich zunächst aus guten Gründen, um behinderte Menschen zu unterstützen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was mit so einer Technologie alles gemacht werden könnte. Ich halte das alles für ein riesiges Problem. Und die Kirche ist die letzte Instanz, die sagt: Der Mensch sollte nicht Gott spielen.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Ich denke, hier spricht jemand, der gelernt hat, als Katholik in einer post-christlichen Gesellschaft aufrecht zu leben.

Auch wenn ich nicht alle Ausführungen Haberls teile, so empfinde ich sie und den Bucherfolg als motivierend!

Schöne gesetzte Worte, aber was um Himmels Willen fängt der Herrgott mit jemand an, der sich IHM "unterwerfen" will? Wird hier die Kirche etwa als Therapieanstalt für Leute umfunktioniert, die zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex schwanken? Das ist nicht der Weg.

@Dinah

Liebe Dinah - Sie haengen doch nicht etwa protestantischen Bekenntnissen an?

Also hab ‘ne Menge von Haberl gelesen. Mit einem langen Leben verglichen. Schätze seine greifbare Aufrichtigkeit, fern jeder künstlichen Mache.

Was mir nicht gelingt: Das Herangehen an Glaubensdinge wesentlich von der Gefühlswelt, von Empfindungen her. Geht einfach nicht.

Bin leider allzu sehr Rationalist, Ingenieur, der zuerst wissen will: Warum? Was ist w i r k l i c h ? Und eben auch: Was ist wirklich gewesen – gerade auch, wenn es um diesen Jesus geht?

Entweder - die Evangelien berichten! nach bestem Wissen von etwas, das w i r k l i c h stattgefunden hat, und wir verstehen sie so, wie sie ganz offensichtlich gemeint sind (ohne krampfhafte Buchstabenklauberei) - oder es sind Traumgebilde aus wer weiß was für Motiven.

Das zweite ist groß in Mode – und damit bin ich jedenfalls dieses ungeliebte Problem hier los:

Ich muss mich NIEMANDEM beugen, gar unterwerfen – ICH bin der Bestimmer, absolut.

Übersehe in diesem Überschwang natürlich

1. Der Bestimmer über meine Entscheidungen bin ich sowieso – wer sonst? Da drauf rumreiten ist überflüssig.

2. Aber benutze ich für meine Entscheidungen nicht doch eine Orientierung im Hintergrund? Was ist für m i c h richtig, was falsch? Und wenn so viele andere dann so ganz andere Orientierungen haben und drauf bestehen?

Ausweg aus diesem Dilemma:

Gibt es nicht für diese persönliche Grundorientierung letztlich diese 2 Möglichkeiten:

- ich finde sie in mir, ICH bestimme auch die Werte-Orientierung (meine Richtschnur) grundsätzlich selbst

- oder ich kann eine Orientierung anerkennen, die für a l l e gilt und für alle gleich ist ...

Das müsste dann schon die vom Schöpfer selbst sein – egal ob es mir in jedem Falle passt oder nicht.

Womit wir beim „Unterwerfen“ wären, dem Dinah so gar nichts abgewinnen kann.

Aber schon um einer großen Sache willen ...

Es war ein wunderschönes, mut-machendes Geschenk, diesen Text zu lesen.

Herzlichen Dank!