Mission accomplished?

Im Gegensatz zum Papsttum ist es bei weltlichen Staats- und Regierungschefs die Ausnahme, dass diese im Amt versterben. In der Bundesrepublik Deutschland war dies bisher bei keinem einzigen Bundespräsidenten oder Bundeskanzler der Fall. In den Vereinigten Staaten von Amerika liegt die Mortalität indes etwas höher, schieden doch acht von den 45 unterschiedlichen Präsidenten per Tod aus ihrem Amt. Die Hälfte von ihnen wurde ermordet, die anderen vier Präsidenten starben eines natürlichen Todes.

So auch Präsident Franklin Delano Roosevelt, der zwischen 1933 und 1945 amtierte und einer Hirnblutung erlag. Beileibe nicht bloß auf Grund seines Ausscheidens durch Tod gilt Roosevelt als Ausnahmeerscheinung im Präsidentenamt der USA. Auch die vier Präsidentschaftswahlen, die der Demokrat für sich entschied, sind in der Geschichte der USA unerreichbar. In Roosevelts zwölf Jahren andauernder Amtszeit war er zudem mit dem New Deal für grundlegende Sozial- und Wirtschaftsreformen verantwortlich. Des Weiteren führte Roosevelt seine Nation in den Zweiten Weltkrieg.

Neben seinen Errungenschaften und seiner langen Amtsdauer ging Roosevelt auch durch eine bis heute nicht überbotene Anzahl von unterzeichneten Präsidialerlassen in die Geschichte ein. In seinen zwölf Jahren im Weißen Haus traten unter Roosevelt nämlich 3.725 Exekutivverordnungen und damit im Durchschnitt 307 Erlässe pro Jahr in Kraft. Zum Vergleich: Joe Biden kam in seinen vier Jahren als Präsident auf gerade einmal 162 Präsidialerlässe (41 pro Jahr). Dessen Vorgänger Barack Obama und George W. Bush unterzeichneten im Jahresdurchschnitt 35 respektive 36 Verordnungen.

Trump bei Präsidialerlassen auf Roosevelts Spuren

In den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit brachte Präsident Donald Trump indes schon 130 Präsidialerlasse auf den Weg. Damit hat Trump bereits so viele Anordnungen in einem Jahr unterzeichnet wie kein anderer Präsident seit Harry S. Truman 1945. Dies unterstreicht, dass der „MAGA“-Republikaner einerseits im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit besser auf die Übernahme der Regierungsgeschäfte vorbereitet war. Und es zeigt andererseits die klare Intention, einen grundlegenden Wandel in der US-Politik herbeiführen zu wollen.

Vor diesem Hintergrund lässt Trump insbesondere in Bezug auf die Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik frei nach Matthäus 24,2 keinen Stein auf dem anderen. Medien, auch im deutschsprachigen Raum, begleiten diesen Politikwechsel ausführlich und mit dem größtenteils angebrachten kritischen Blick. Dieser Beitrag soll sich jedoch explizit mit Trumps 100-Tage-Bilanz in den ebenso bedeutenden Bereichen der Migrations- und Gesellschaftspolitik beschäftigen. Politikfelder, in denen auch in Deutschland ein Wandel bevorstehen könnte.

Restriktive Migrationspolitik

Im Dezember 2023 erreichten rechtswidrige Überquerungen der Grenze von Mexiko in die USA den höchsten in einem Monat jemals gemessenen Stand (249.741 Versuche). Erst mit Bidens Präsidialerlass zur Migrationspolitik, welche unter anderem die Erfolgschancen eines Asylantrags vermindert, sowie durch die verstärkte Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden, die versuchen, Migranten vom Grenzübertritt abzuhalten, ging die Anzahl illegaler Grenzübertritte im Verlauf des vergangenen Jahres zurück (94.189 im November 2024).

Unter Präsident Trump fielen die monatlich registrierten illegalen Grenzübertritte laut der Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten auf jeweils 11.000 in den Monaten Februar und März 2025 und sind damit so niedrig wie seit Beginn des Jahrhunderts nicht mehr.

Vorausgegangen waren eine strikte Rhetorik gegenüber illegaler Migration durch die Trump-Administration sowie zahlreiche politische Maßnahmen, die in sieben Präsidialerlassen formuliert wurden. Beispielsweise wurde öffentlich für Massenabschiebungen geworben, Militärflugzeuge für Abschiebungen gechartert, 1.500 zusätzliche Soldaten zur Sicherung der Grenze zu Mexiko entsendet und eine App abgeschaltet, welche die legale Einreise einiger Migranten erleichterte.

Des Weiteren ist es den Grenzbeamten ab sofort gestattet, Migranten ohne Papiere abzuweisen, ohne ein vorheriges Asylgespräch geführt zu haben. Die Praxis des „Remain in Mexico“, die Asylsuchende verpflichtet, bis zu ihrem Termin vor dem US-Einwanderungsgericht in Mexiko zu warten, wurde zudem wieder eingesetzt.

Religionsgemeinschaften opponieren gegen Trumps Migrationspolitik

Die Bemühungen der Trump-Administration, die illegale Einwanderung in den Griff zu bekommen, gehen jedoch auch einher mit juristischen Auseinandersetzungen. Beispielsweise wurden offenbar zwei Personen irrtümlich nach El Salvador abgeschoben. Die Administration könnte in diesen Fällen sogar gerichtlichen Anordnungen zuwidergehandelt haben. Gegen eine undifferenzierte Vorgehensweise sprach sich auch noch kurz vor seinem Tod Papst Franziskus aus, der in einem Brief an die Bischöfe der USA die generelle Stigmatisierung von Immigranten durch die Trump-Administration zurückwies.

Die Katholische Bischofskonferenz zog vor Gericht, da die Finanzierung von Programmen zur Ansiedlung von rechtmäßig eingewanderten Flüchtlingen von der Regierung Trump gestoppt worden war. Begründet wurde die Klage damit, dass nicht die Exekutive, sondern die Legislative für die Finanzierungsentscheidung zuständig sei.

Ferner riefen weitere Religionsgemeinschaften die Gerichte an, da die Trump-Administration es Beamten der Einwanderungspolizei erlaubte, ohne Sondergenehmigung Krankenhäuser, Kirchen und Schulen durchsuchen zu dürfen. Eine weitere Klage beschäftigt sich mit der Einschränkung des Kirchenasyls.

Einsatz für Religionsfreiheit und Lebensschutz

Weitaus erfreulicher dürfte für christliche Glaubensgemeinschaften die Einberufung einer Arbeitsgruppe zur Bekämpfung anti-christlicher Diskriminierung sein. Missstände, beispielsweise in Regierungsbehörden, sollen durch die Gruppe unter Leitung von Attorney General Pam Bondi aufgespürt und beseitigt werden, so dass laut Aussage des Weißen Hauses die durch die US-Verfassung garantierte Religionsfreiheit wieder vollumfänglich garantiert werden könne. Als anti-christliche Haltung hat die Trump-Administration auch die Festnahme von Lebensschützern, die vor Abtreibungskliniken friedlich beten, definiert.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Zwei Präsidialerlässe seines Vorgängers, die den landesweiten „Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“ sicherstellen sollten, hat Trump aufgehoben. Ebenso wurden staatliche Hilfen für ausländische Organisationen, die Abtreibungen anbieten oder unterstützen, eingeschränkt – eine Regelung, die alle republikanischen Präsidenten seit Ronald Reagan so umsetzten. Auch Gelder in Millionenhöhe für die weltweit größte Abtreibungsorganisation „Planned Parenthod“ wurden eingefroren.

Ein weiteres von Trump unterzeichnetes Dekret erleichtert den Zugang zu In-vitro-Befruchtungen. Die künstliche Befruchtung ist indes bei Lebensschützern sehr umstritten, weil die dabei gezeugten „überzähligen“ Embryonen „verworfen“, also getötet werden.

Kampf gegen Dominanz linker Gesellschaftspolitik

In den liberalen Demokratien hat in den vergangenen Jahren unter dem Banner der Regenbogenfahne eine Denkweise dominiert, die aggressiv (angebliche) soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und Diskriminierung in der westlichen Welt anprangerte. Selbst der linksprogressive Präsident Barack Obama fand für diese Entwicklung 2019 in einem Interview mit The New York Times kritische Worte, als er auf eine mangelnde Differenzierung hinwies, so dass es kaum noch Raum für einen vernünftigen Diskurs gebe.

Innenpolitisch hat sich Trump in seiner zweiten Amtszeit den offenen Kampf gegen die Woke-Unkultur auf die Fahnen geschrieben. Seit Beginn des Jahres geht die Administration des „MAGA“-Republikaners massiv gegen staatliche Programme für „Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion“ (englisch abgekürzt „DEI“) vor. Insbesondere auf die Hochschulen hat es der 47. US-Präsident abgesehen, verbreiten diese doch nach der Auffassung Trumps antisemitische Einstellungen und fördern die „Gender-Ideologie“.

Großunternehmen wie Amazon, Ford oder Walmart weichten mit dem Regierungswechsel in Washington D. C. bereits ihre eigenen firmeninternen DEI-Maßnahmen auf. Ebenso wies die Trump-Administration Behörden an, gewisse „woke“ Begriffe zu vermeiden.

Nach 100 Tagen so unbeliebt wie kein anderer Präsident

In die ersten 100 Tage als 47. US-Präsident ging Trump mit einem hohen Grad an Aktivismus, wie schon allein die Quantität seiner Präsidialerlasse beweist. Von einer garantierten Langlebigkeit sind solche Anordnungen jedoch nicht geprägt, können Präsidialerlasse doch durch einen Nachfolger ebenso ad absurdum geführt werden wie durch eine juristische Entscheidung oder durch eine Mehrheitsentscheidung der Legislative. Um seine Erlasse auch in Gesetze gießen zu können, benötigt Trump stabile Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses – doch diese sind für die Republikanische Partei in dieser Legislaturperiode alles andere als garantiert.

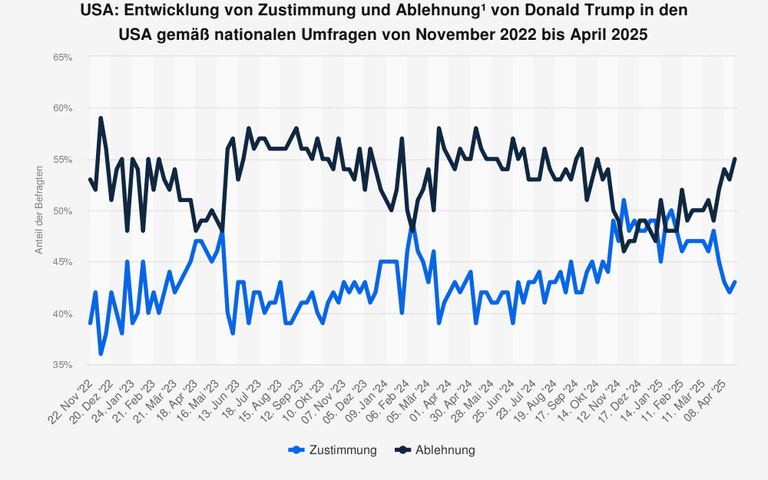

Umso bedeutender, auch im Hinblick auf die Zwischenwahlen im kommenden Jahr, ist die Popularität des Präsidenten. Doch die Zustimmungswerte von Präsident Trump sind seit Amtsübernahme am 20. Januar konstant gesunken. Nach 100 Tagen ist Trump laut Real Clear Politics mit einem durchschnittlichen Zustimmungswert von 45,3 Prozent der unbeliebteste Präsident dieses Jahrhunderts. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass laut einer Erhebung von Ipsos nur 37 Prozent der US-Amerikaner mit der bisherigen Wirtschaftspolitik Trumps, dem wichtigsten Wahlkampfthema, zufrieden sind. Biden lag zum gleichen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft bei einer Zustimmung von 53,7 Prozent, Obama bei 61,6 Prozent und Bush bei 58,5 Prozent.

Das hält Trump jedoch nicht davon ab, mit einer dritten Amtszeit zu liebäugeln, auch wenn nach der Rekordamtszeit von Roosevelt die Verfassung geändert wurde und ein Präsident seitdem nur noch zwei Amtszeiten amtieren darf.

Kommentare

Jetzt will er den Golden Dome..

https://www.welt.de/politik/ausland/article256146558/USA-Trump-stellt-seinen-Raketenabwehrschirm-Golden-Dome-vor.html

Wahrscheinlich greifen bald die Aliens an....

Auch wenn dieser Präsident immer wieder Zuckerl für die Christen liefert...um sie bei der Stange zu halten....wer weiss schon, welchen Einflüsterer er hat...die Ukraine wirft er Russland zum Frass vor.

Mittlerweile denke ich, daß dieses Spiel mit Putin abgesprochen ist, und von Anfang an darauf hinauslaufen sollte....

Und auf Selensky kann man ja prima herumhacken...der bereichert sich ja nur....(da gibt's Kommentatoren in Foren, die wissen besonders gut Bescheid...)

Dieser ist der toxischste Mann, den ich je gesehen habe...und seine Ehefrau glänzt durch Abwesenheit...