Strafzölle: Die Schweizer Wirtschaft im Visier

Was für eine Steilvorlage für deutsche Medien. Statt dauernd die Irrwege der eigenen Politik mit ihren verheerenden Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft mühsam schönschreiben zu müssen, durfte man nun über den sehr viel erfolgreicheren Nachbarn herziehen.

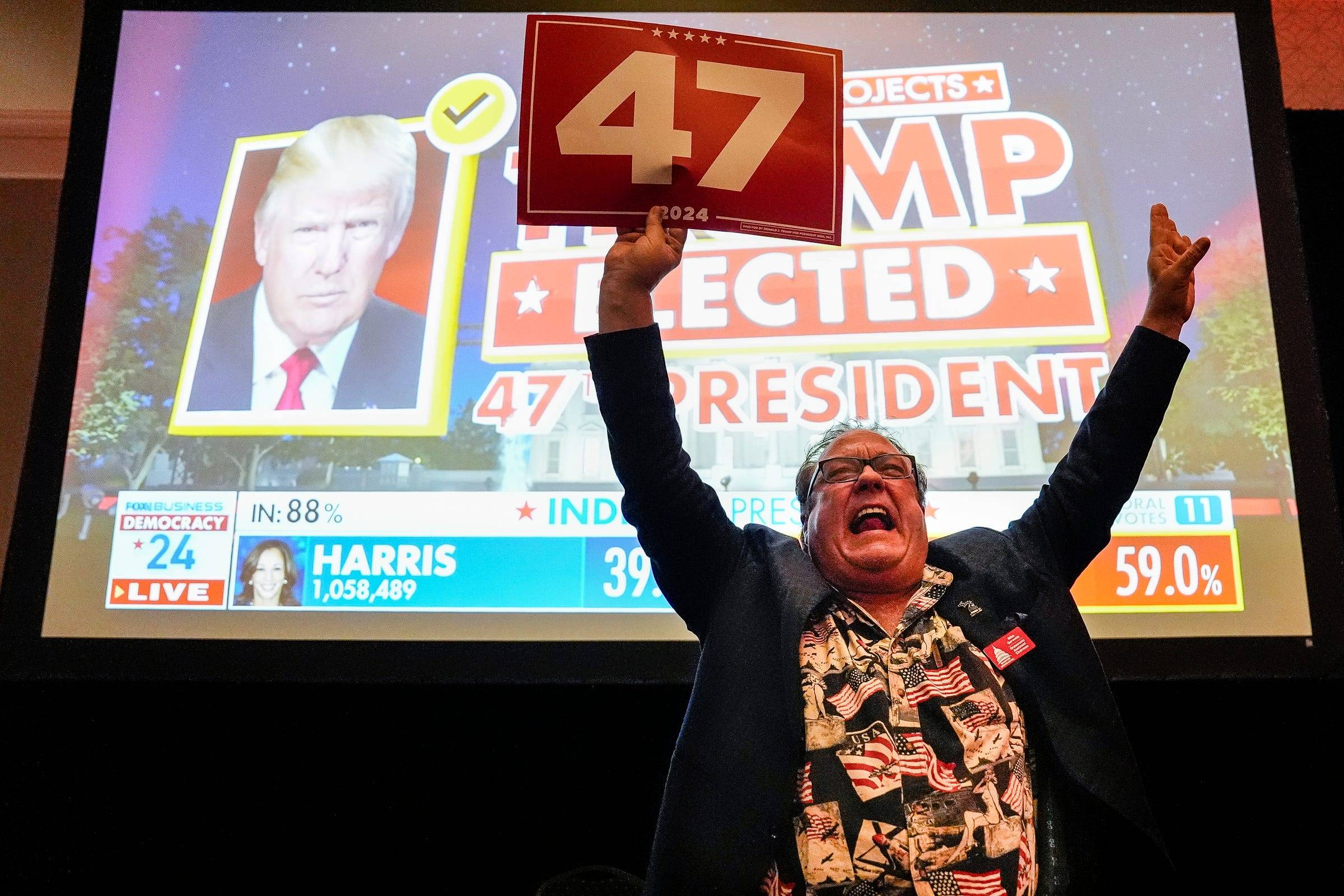

Wenn Donald Trump der Schweiz 39 Prozent Strafzoll auf Maschinen, Uhren, Hightech und Käse verpasst, dann ist das zweifellos ein schwerer Schlag. Aber mindestens so schwer wiegt, wie schnell manche daraus einen Befund zwischen Häme und Vorwurf zimmern.

Das Magazin Der Spiegel sieht in der Strafaktion gar einen Beweis, dass sich die Schweiz überschätzt habe – und nutzt die Gelegenheit, einmal mehr den „Sonderweg“ der Schweiz in Frage zu stellen. Das Rezept aus Hamburg: mehr Anbindung an die EU, weniger Eigenständigkeit, weniger Selbstbewusstsein.

Ein Kompliment an eine starke Wirtschaft

Doch diese Lesart verdreht die Tatsachen. Die Schweiz wird nicht Opfer, weil sie schwach oder isoliert wäre. Sie wird ins Visier genommen, weil sie stark ist. In einem Meer von Industrieländern, die ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Überregulierung, Energiepreise und Bürokratie zugrunde richten, steht die Schweiz noch immer für Qualität, Präzision und Innovationskraft. Und genau deshalb gibt es hier etwas zu holen.

Wer sich auf wirtschaftlicher Talfahrt befindet, ist für Zollerhöhungen auf lange Sicht uninteressant. Wer aber – wie die Schweiz – mit einem Handelsüberschuss von rund 39 Milliarden Franken pro Jahr glänzt, ist ein gefundenes Fressen für einen US-Präsidenten, der wirtschaftspolitisch gern mit dem Zollknüppel arbeitet. Das ist kein Armutszeugnis, sondern ein Kompliment – wenn auch ein schräges. Man traut der Schweiz zu, dass sie diese Hürde irgendwie meistert, weil sie als verlässliche, konkurrenzfähige Partnerin gilt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Dass man nun den Sonderweg der Schweiz dafür verantwortlich machen will, ist eine bequeme Verdrehung. Der wirtschaftliche Erfolg ist nicht trotz dieses Weges entstanden, sondern wegen ihm. Unabhängigkeit, Neutralität und eine flexible, pragmatische Handelspolitik sind keine folkloristischen Relikte, sondern handfeste Standortvorteile.

Der Schweizer Sonderweg als Teil des Erfolges

Die Empfehlung aus gewissen politischen Lagern lautet nun: mehr Nähe zur EU. Das klingt nach Schutz, aber in Wahrheit hieße das, im Konfliktfall die eigenen Verhandlungsspielräume abzugeben.

Und glaubt wirklich jemand, Brüssel hätte die Schweiz vor Donald Trumps Zollhammer bewahrt? Die EU hat selbst schon Strafzölle kassiert, und sie konnte sie auch nicht verhindern.

Die Schweiz würde im Binnenmarkt vielleicht etwas weniger auffallen, aber genau das ist das Problem: Sie würde auch weniger glänzen. Ihr Vorteil ist, dass sie in Handelsfragen selbstständig agieren kann, ohne auf einen EU-Konsens mit 27 Staaten warten zu müssen. Diese Beweglichkeit ist ein Teil des Erfolgsrezepts.

Unternehmerischer Mut statt Abhängigkeit

Natürlich sind 39 Prozent Zoll eine echte Herausforderung für eine exportorientierte Industrie. Die Versuchung ist groß, sofort nach einem großen Schutzschirm zu rufen.

Aber dieser Reflex führt in Abhängigkeiten, aus denen man schwer wieder herauskommt. Die Schweiz hat ihren Wohlstand erarbeitet. Nicht durch Beitrittsgesuche, sondern durch offene Märkte, unternehmerischen Mut und eine Politik, die auf Wettbewerbsfähigkeit setzt.

Der Zollhammer sollte das Land nicht entmutigen, sondern anspornen. Es ist jetzt Zeit, alternative Märkte zu erschließen, bestehende Handelsbeziehungen zu vertiefen und kluge diplomatische Lösungen zu suchen – ohne dafür die Grundprinzipien zu opfern.

Das eigentliche Risiko

Gefährlich ist nicht, dass die Schweiz in einer Welt der Großmächte allein dasteht. Gefährlich wird es, wenn sie selbst den Glauben an ihr Modell verliert. Wenn das Land seine Neutralität und Unabhängigkeit aufgibt, weil ein einzelnes, zeitlich begrenztes Handelsproblem medial zum Weltuntergang hochgejazzt wird.

Neutralität bedeutet nicht sich wegzuducken. Sie bedeutet, mit allen reden zu können. Unabhängigkeit heißt nicht, auf Kooperation zu verzichten. Sie bedeutet, selbst zu entscheiden, wann, wie und mit wem man kooperiert.

Genau diese Mischung hat die Schweiz zu einem der wohlhabendsten und stabilsten Länder der Welt gemacht – und genau diese Mischung braucht sie nun, um auch aus diesem Zollstreit gestärkt hervorzugehen.

Dem Kurs treu bleiben – oder ihn verlassen und verlieren

Trump hat den Zwerg im Herzen Europas nicht wegen seiner Schwäche ins Visier genommen, sondern aufgrund seiner Stärke. Das ist kein Trost, aber eine Erinnerung für die Schweizer daran, dass sie etwas zu verlieren haben – und deshalb auch etwas zu verteidigen.

Der Sonderweg der Schweiz ist kein Problem, er ist die Lösung. Wer ihn jetzt aufgibt, weil der Sturm weht, wird beim nächsten Sturm gar keinen Kurs mehr haben. Die Botschaft sollte lauten: Wir lassen uns nicht kleinrechnen – weder in Washington noch in Brüssel.

Kommentare