Genuss, Gier und geistiger Verfall: Hedonismus in Rom und Europa

Wer Parallelen zwischen der Gegenwart und der Antike sucht, stößt früher oder später auf den Begriff „spätrömische Dekadenz“ und glaubt daher meist, vor allem in der Spätantike fündig zu werden.

Nun ist eine Tendenz zum „Tanz auf dem Vulkan“ typisch für fast jede Spät- und Übergangszeit, in der ein Regime sein Ende unabwendbar nahen sieht. Es kann noch für eine kleine Weile über die angehäuften Machtmittel unabhängig verfügen und sie bis zum Sturz weitgehend zur Selbstbefriedigung einsetzen. So war es etwa am Ende der Régence zwischen Ludwig XIV. und Ludwig XV. oder am Ende des Fin de siècle vor dem Ersten Weltkrieg. Gleiches gilt für das späte Weimar.

Was aber im Zentrum unserer Überlegungen stehen sollte, wenn wir nach tiefergehenden Parallelen zwischen Antike und Gegenwart suchen, dürfen nicht vorübergehende Erscheinungen, sondern langfristige Tendenzen sein.

Die späte römische Republik: Eine Zeit des politischen und moralischen Zerfalls

Hier bieten sich daher weniger Analogien zwischen Gegenwart und Spätantike an als vielmehr die zwischen unserer Zeit und der späten Republik im 1. Jh. v. Chr. Also zu der Zeit, als die Römer – um mit Titus Livius zu sprechen – „weder ihre Laster noch ihre Tugenden mehr ertragen konnten“ und „ein Verlangen entstanden war, sich selbst und alles andere zugrunde zu richten“.

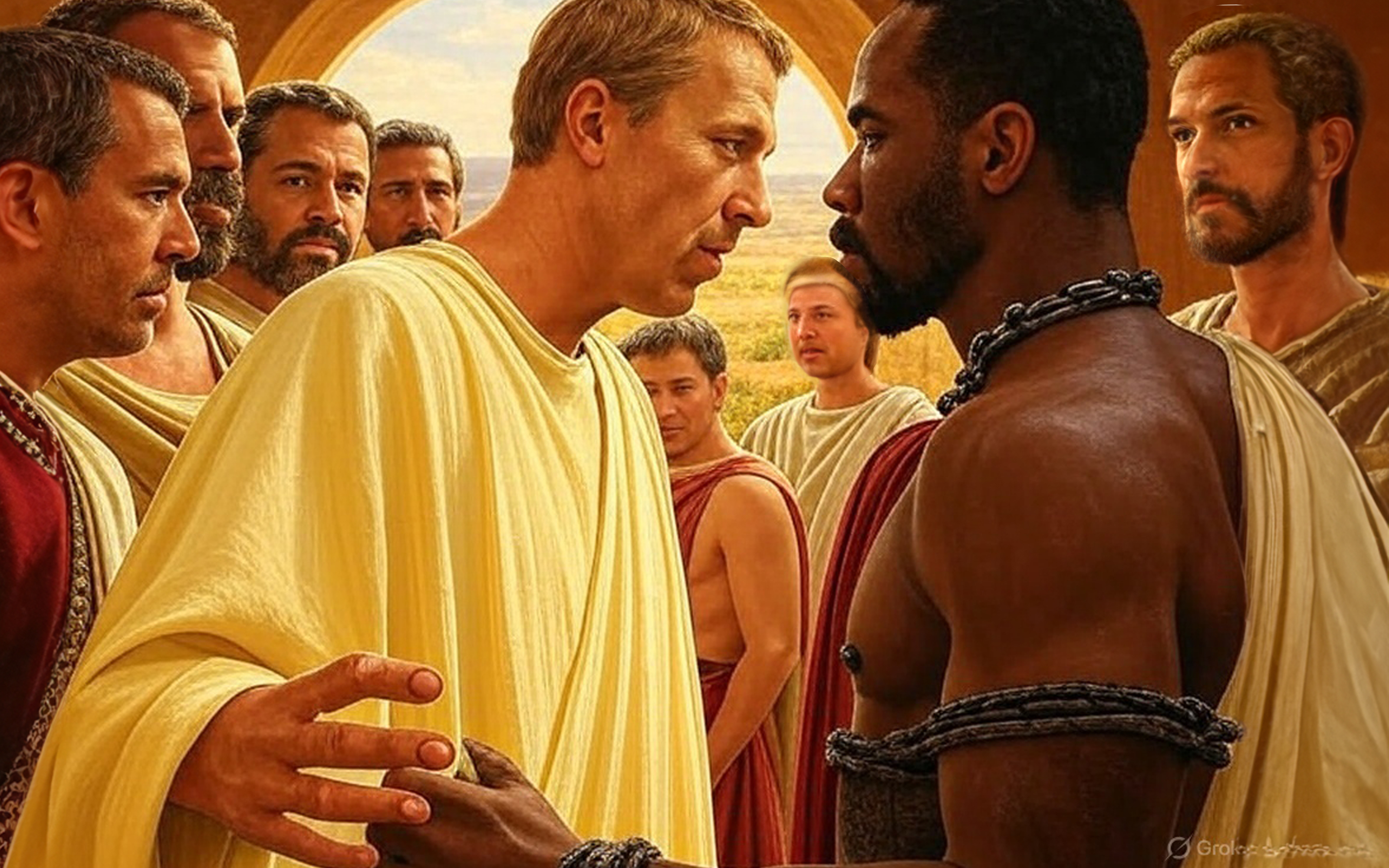

Gesellschaften verraten viel über sich selbst durch ihren Umgang mit Wohlstand, Konsum und Selbstverwirklichung. Das römische 1. Jh. v. Chr. war eine Zeit politischen Zerfalls, innerer Gewalt, territorialer Expansion und wachsender Unordnung.

Zu jener Zeit wurde die bisherige Gemeinwohlorientierung der Gesellschaft und der egalitäre Zusammenhalt der Elite nicht nur durch den grenzenlosen Ehrgeiz großer Einzelner ersetzt, sondern auch durch private Exzesse, Streben nach Luxus und Auflösung herkömmlicher sittlicher Regeln. Es war ein moralischer Bankrott unter dem Vorzeichen äußeren Glanzes.

Viel mehr als die Spätantike, die von Christianisierung, Barbarisierung, Verarmung und scheiterndem Bürokratismus geprägt war, ist es die späte römische Republik, die auf frappierende Weise an den konsumgesättigten, spaßorientierten und individualistischen spätmodernen Westen erinnert.

Klagen über Dekadenz sind kein bloßer Elitendiskurs

Natürlich müssen wir uns von den spektakulären Zerrbildern der Romane und Historienmalerei des 19. Jahrhunderts oder der Sandalenfilme des 20. Jahrhunderts verabschieden. Denn gerade in den breiten Massen gab es wie in den Jahrhunderten davor und danach zahllose Menschen, die einfach ihren Pflichten nachkamen und die Dekadenz der Elite und den Schiffbruch der Republik nur am Rande wahrnahmen. Die Veränderungen betrafen sie höchstens, wenn es zu Steuererhöhungen oder Kampfhandlungen kam.

Trotzdem darf diese Tatsache nicht zu dem irrigen Schluss führen, Klagen über Dekadenz seien ein bloßer „Elitendiskurs“ oder sogar ein literarischer Allgemeinplatz ohne reale Aussagekraft. Denn die Allgegenwart dieses Themas in Dichtung, Philosophie und Geschichtsschreibung – und nicht zuletzt seine Präsenz auch in der Gesetzgebung – zeigt, dass zumindest in der Selbstwahrnehmung der Römer der sittliche Niedergang eine entscheidende Rolle als Verständnisschlüssel der Krise der Republik spielte. Daher muss er auch von uns sehr ernst genommen werden.

Vom republikanischen Ethos zum dekadenten Egoismus

Noch im späten 3. und frühen 2. Jahrhundert v. Chr. war die republikanische Elite Roms weitgehend geprägt vom Ideal der virtus. Gemeint sind damit Pflichtbewusstsein, Bescheidenheit, Selbstzügelung und Einsatz für die Res publica als allgegenwärtige politische Leitlinien.

Cato der Ältere lebte bewusst einfach, zog die Feldflasche dem Weinkelch vor, rühmte die Sparsamkeit, warnte vor griechischer Philosophie und verachtete den Luxus. Doch mit dem zunehmenden Reichtum aus den Provinzen, dem Erfolg der Expansion und der sozialen Entkopplung von den verarmenden Massen wuchs ein neuer römischer Amtsadel heran, dessen Lebensziel nicht mehr das Gemeinwohl, sondern das eigene Prestige war. Die moralischen Leitfäden dieses Amtsadels wurden durch das Eindringen verschiedenster skeptischer, kritischer oder hedonistischer östlicher Philosophenschulen völlig verwirrt.

Bereits Sallust klagte in seinen Schriften, dass die Jugend nichts als Vergnügen, Spiel und Schmuck suche. Lucullus, einer der berühmtesten Feldherren seiner Zeit, kehrte aus dem Osten mit einer Flotte voller Delikatessen, Sklaven und Kunstwerke zurück und ließ sich in Rom einen Gartenpalast errichten, dessen Feste legendär waren. Crassus verquickte wie noch nie die Mittel von Politik, Provinzverwaltung und Aktiengesellschaften, um zum reichsten Mann Roms aufzusteigen.

Brot und Spiele für die Massen, Überfluss bei der Elite

Gleichzeitig klaffte die soziale Schere zunehmend auseinander. Während die Oberschicht die Reichtümer der Provinzen in die eigenen Kassen umleitete und in Überfluss schwelgte, lebte das einfache Volk in den heruntergekommenen Mietskasernen der Millionenstadt Rom von der Hand in den Mund.

„Brot und Spiele“ wurden ein Mechanismus der Massensedierung, nicht der sozialen Integration. Das politische Possenspiel um Konsulate, Tribunate und das Prätorenamt diente nicht mehr dem Wohl der Republik, sondern dem Postengeschacher einiger großer Familien. Kein Wunder, dass Sozialreformer für die Gracchen sich in dystopischen Schilderungen wie den folgenden ergingen:

„Die wilden Tiere, die Italien bevölkern, haben ihre Höhlen, und für jedes von ihnen gibt es eine Lagerstätte, einen Schlupfwinkel. Die Männer aber, die für Italien kämpfen und sterben, haben nichts als Luft und Licht; unstet, ohne Haus und Heim ziehen sie mit Kindern und Frauen im Land umher. Die Feldherren lügen, wenn sie in der Schlacht ihre Soldaten aufrufen, Gräber und Heiligtümer gegen die Feinde zu verteidigen: Keiner von diesen armen Römern hat ja einen väterlichen Altar, keiner ein Grab seiner Ahnen. Für Wohlleben und Reichtum anderer kämpfen und sterben sie. Herren der Welt werden sie genannt – in Wirklichkeit gehört ihnen aber kein Krümel Erde.“ (Plutarch, Tib. Gracchus 9)

Luxus und rauschhafte Orgien: Die Lust als Lebenssinn

Parallel zur politischen Auflösung kam es zur moralischen. Literatur und Philosophie jener Zeit reflektieren die Wende zur Ich-Orientierung. Epikureische, zynische und skeptische Schulen, popularisiert durch Denker wie Lukrez, gewannen an Einfluss. Sie predigten Genuss, Ruhe, Zweifel, Gleichmut und die Abkehr vom öffentlichen Engagement.

Horaz empfahl: Carpe diem – pflücke den Tag, denn das Leben ist kurz. Ovid schrieb ganze Abhandlungen zur Kunst der Liebe und zur Lust an der Verführung – das römische Kamasutra. Dichter wie Catull oder Properz besangen die Liebe zu Damen der Halbwelt und machten sich über Ideale wie Vaterlandsliebe oder Kriegstüchtigkeit lustig. Das Ich, der Körper und das Verlangen wurden zum Zentrum der Welt. Nicht mehr die Familie, der Staat und die Frömmigkeit.

Die populären Feste jener Zeit – insbesondere die Saturnalien – verwandelten sich in rauschhafte Exzesse. Theaterstücke wurden vulgärer, Gladiatorenspiele brutaler, Orgien wilder. Die Zurschaustellung von Reichtum, Luxus und Überfluss war nicht mehr wie in der Vergangenheit ein Grund zur Scham oder gar ein Anlass des öffentlichen Tadels, sondern wurde zur regelrechten politischen Pflicht, um den Pöbel zu blenden und auf seine Seite zu ziehen. Wie bereits anderswo gezeigt, verfiel dabei nicht nur die traditionelle Familie, sondern auch das religiöse System und das rechtsstaatliche Empfinden der Römer. Das Verlangen nach Reiz, nach Grenzüberschreitung, nach Selbstbefriedigung wurde zur letzten Triebkraft einer erschlaffenden Gesellschaft.

Verlust von Solidarität und Opferbereitschaft

Die politischen Folgen waren verheerend: Eine Gesellschaft, die nur noch auf Eigennutz, Besitz und Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, verliert früher oder später immer ihre Fähigkeit zu Solidarität, Resilienz und Opferbereitschaft.

Die Republik fand in den Bürgerkriegen bald keine Verteidiger mehr, weil niemand mehr dazu bereit war, für sie einzustehen. Nicht nur, weil den meisten Bürgern der Gemeinsinn abhandengekommen war, sondern auch, weil jenes Gemeinwesen sich selbst jahrzehntelang ad absurdum geführt und durch seine Korruption jegliche Glaubwürdigkeit verloren hatte.

Caesar marschierte mit seinen wenigen Legionen nicht nur in eine weitgehend apathische Millionenstadt ein, sondern auch in ein seelisches Vakuum: Rom war innerlich entkernt, bevor die Republik auch politisch stürzte, denn der Senat war zum Ort leerer Rituale geworden und die Bürger versammelten sich nur noch, wenn es um Getreidezuteilungen oder Spiele ging. Selbst die Begabtesten zogen sich vor Ekel oder Unlust lieber in ihre Sommerhäuser zurück, als sich im Dienst für eine korrupte Republik aufzureiben.

Europa heute: Das Ich im Zentrum

Ist es überhaupt nötig, die Parallelen zur Gegenwart zu betonen? Es ist doch bereits so viel über den moralischen Niedergang der europäischen Spätmoderne geschrieben worden. Intellektuell seit dem Fin de Siècle vorbereitet und in Ansätzen bereits in Krisenzeiten wie Weimar in die Wirklichkeit umgesetzt, wurde das Streben nach ungehemmter Selbstverwirklichung spätestens seit den 1960er-Jahren, als die letzten Reste der alten Welt sich im Zweiten Weltkrieg völlig aufgelöst hatten, zum obersten Leitbild der gesamten abendländischen Welt.

Familie, Glaube, Staat, Tradition – all diese Bindungen wurden abgewertet. Nur der Einzelne sollte zählen, sich selbst stets neu erfinden, seine Körperlichkeit genießen und sich radikal und ungebremst „verwirklichen“. Medien, Werbung, Erziehung und Politik predigen seitdem immer wieder das gleiche ich-bezogene Mantra: Sei du selbst, gehe deinen Weg, lebe deinen Traum – bis heute.

Die spätkapitalistische Konsumgesellschaft unterstützt dieses Programm mit immer neuen Angeboten. Ob es um Erotik, Unterhaltung, Moden, Körperkult, Tourismus, Wellness oder Lifestyle geht – überall wird der Mensch zum Verbraucher seiner selbst und hat sich von jeglicher Transzendenz abgewendet.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Einkaufszentren sind Tempel des Konsums, Fitnessstudios Kathedralen der Selbstoptimierung, Clubs Kultstätten des Hedonismus. Gleichzeitig aber steigen psychische Belastungen und Burnout, Depression, Vereinsamung oder Identitätskrisen sind in aller Munde. Der entfesselte Individualismus zerstört also das, was seit Jahrhunderten die sichere Grundlage des Ichs war: Beziehungen werden instabil, Familien zerfallen, Freundschaften werden zweckbezogen, religiöse Überzeugungen scheinen unverständlich, patriotische Solidarität überholt.

Wie im späten Rom verliert auch die heutige Gesellschaft mit ihrer Sittlichkeit ihre Fähigkeit zur kollektiven Zielsetzung. Politische Debatten drehen sich um individuelle Rechte, nicht um Pflichten; die Bereitschaft, sich unmittelbar für andere zu engagieren, nimmt ab oder wird als Pendant zur Nächstenliebe zur „Fernstenliebe“. Der Sozialstaat wird konsumiert, aber nicht getragen; Demokratie wird erwartet, aber nicht verteidigt. Auch das Ideal des Bürgers hat sich verändert. Früher war er Träger von Verantwortung, heute ist er Empfänger von Leistungen.

Verlust der alten Ideale als Nährboden für Ideologien

Das Schlimmste an dieser Entwicklung: Niemand würde sie wirklich leugnen, niemand würde aber auch in die Vergangenheit zurückkehren und auf seinen enthemmten Individualismus verzichten wollen, da sich die alten Ideale selbst ad absurdum geführt und somit ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Ihre ultimative Grundlage – der Glauben an die Transzendenz – ist den meisten kaum noch verständlich.

Kein Wunder, dass daher auch am Rand der Gesellschaft pseudo-religiöse Hysterie und Radikalismus blühen und ultralibertäre, sozialistische oder klimaapokalyptische Ideologien entstehen, die wie alle Modephänomene ihre jeweilige Blüte kennen. Aber alle konvergieren letztlich in ihrem radikalen anti-traditionellen Materialismus und werden zur ideologischen Unterfütterung immer offensichtlicherer sozialer Polarisierung verwendet.

Ob unter den Vorzeichen von Liberalismus, Sozialismus oder Ökologismus: Es ist doch immer die breite Masse, die im Namen hehrer Ideale von der Beteiligung am gesamtwirtschaftlichen Reichtum ausgeschlossen wird, während die Milliardäre, die Parteifunktionäre oder die Klimaretter für sich Privilegien und Lebensstil reklamieren, die in ihrem materiellen Überfluss und der moralischen Dekadenz dem Luxus der spätrepublikanischen Elite in nichts nachstehen.

Damals wie heute: Das Vertrauen in die Eliten ist erschüttert

Während damals die Villa des Lucullus, die sexuellen Ausschweifungen Caesars oder die Gelage des jungen Octavian zum Symbol einer Elite wurden, die sich vom Volk entkoppelt hatte, empören sich auch heute viele über die Selbstbezogenheit einer globalistischen Oberschicht, die sich längst von den Bürgern abgekapselt hat und in ihrer hypermoralischen Selbstinszenierung kaum noch Glauben findet.

Finanzkrisen, systematische Steuervermeidung, politische Abgehobenheit, sittliche Verkommenheit und selbstzufriedene mediale Beweihräucherung haben damals wie heute das Vertrauen in die Integrität der Eliten erschüttert und auch die Glaubwürdigkeit des republikanischen Ethos untergraben, das jene Oberschicht zu repräsentieren vorgibt.

Man mag einer solchen Elite eine Zeitlang aus Angst gehorchen. Niemand aber wird sich bereitwillig für sie opfern. Dies bewirkte letztlich den Untergang der römischen Republik und wird wohl auch früher oder später den modernen Westen an den Rand des Abgrunds führen.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Die bisherigen Leserbriefe triefen vor Gehässigkeit und duemmlicher Verleugnung der von David Engels exzellent beschriebenen Dekadenz unserer Zeit. Es ist für Autoren oft frustrierend, dass nur noch Kläffer die Leserbriefe zu verfassen scheinen, die selbst keinen zusammenhängenden Artikel zustande brachten.

Völlig richtig werden in dem Beitrag die wesentlichen Ursachen der Krise unserer Zeit benannt. Die Dekadenz der Eliten, die wiederum letztlich aus ihrer transzendentalen Obdachlosigkeit erwächst. Ob deren Rekonstruktion gelingt? Dies liegt wohl nicht in der Hand von Menschen.

@Prof. Dr. Heinz Theisen Erwarten der Herr Professor, man habe zu applaudieren, wenn ein anderer Herr Professor öffentlich sein Fachgebiet missbraucht, um politische Agitation zu betreiben? Es werden hier massiv Standards des historischen Arbeitens unterboten. Das zu kritisieren, hat nichts mit Kläffen zu tun. Da Sie unter Klarnamen posten, wäre es zumindest Ihre Pflicht offenzulegen, dass Sie die Anliegen von Herrn Engels teilen und mit ihm persönlich bekannt sind, wie man leicht überprüfen kann.

Ich bin beeindruckt, dass ein angeblicher Historiker nach 2.000 Jahren meiner Propaganda immer noch auf den Leim geht, ich, der ich den Antonius, diesen selbsternannten Zögling des Dionysos, und die Kleopatra besiegt, die Republik und die Tugend unserer Vorväter wieder zu ihrem Recht verholfen habe. Livius und Vergil singen das Lob zu meinen, und damit Roms, Ehren.

danke für den Rückblick, damals wie heute wird nur beschwichtigt und abgelenkt, weder Volk noch Regierende haben den Mut zur Umkehr, haben sie doch den göttlichen Pfad der Tugend vollends aus den Augen verloren.

Ein gottloses Volk aber ist stets dem Untergang geweiht, bis es wieder um Gnade winselt.

Zitat: Wenn mein Volk, daß meinen Namen trägt sich demütigt und betet,und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 2. Chronik 7 Vers 14

ein Pessimismus wie wir ihn aus jeder Epoche und im Kleinen sogar in jeder Generation kennen

"die heutige Jugend....."

@Thomas Kovacs Das zeitlose 'Die heutige Jugend'-Argument hat aber auch einen bequemen 'Totschlag'-Effekt für jene, die es vorziehen, lieber nicht so genau hinsehen zu wollen.

Und es gab noch etliche Hochkulturen mehr, die aufgrund einer zunehmenden Dekadenz untergingen.

Der Autor hat die Entwicklungen unserer Moderne sehr präzise auf den Punkt gebracht.

Auch wenn es im Hinblick auf die Zukunft von Kindern und Kindeskindern ungemein schmerzt, das zuzugeben.