„Man ist ja auch eine Zumutung für den anderen“

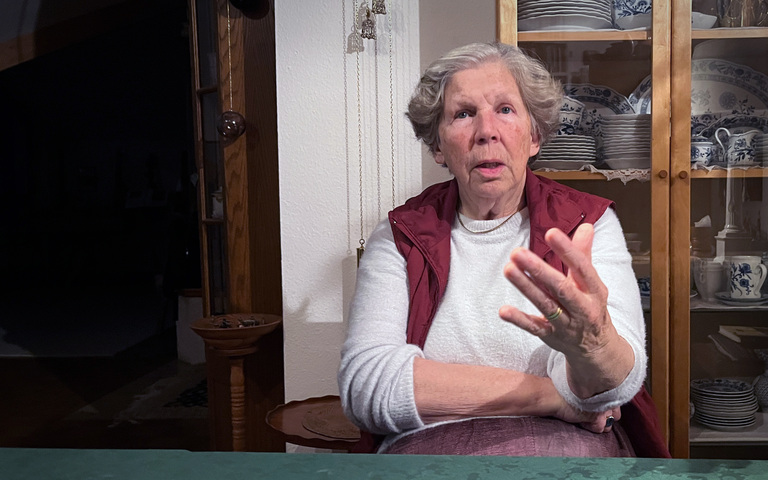

Auf der Gesprächsaufzeichnung wird nachher immerzu leise das Löffelchen auf der Untertasse klirren. Bei jedem Unterstreichen eines Satzes mit der Hand, bei jeder Bewegung des Leibes, bei jedem Zurechtrücken eines Stuhls – immerzu gibt es feine Vibrationen. Auf dem Tisch stehen die dampfende Kaffeekanne (Pressstempel) und ein Milchkännchen (Silber, ziseliert), in der Luft liegt der Duft von Kaffee und heißem Marmeladenstrudel. Die Vanilleeiskugeln daran zerlaufen im Nu. Die deutsche Grande Dame der Religionsphilosophie, deren Lebensthema der menschliche Leib geworden ist, sorgt dafür, dass der Besuch nicht vom Fleisch fällt. Später wird sie mehrmals schwarzen Tee nachschenken und ein Abendbrot reichen.

Die Wohnung unter dem Dachstuhl ist durchstrahlt vom milden Licht der Novembersonne, ein sauberer Schreibtisch mit einem betriebsbereiten Laptop deuten auf Arbeiten und Verbindung zur Welt, mehrere Bücherregale auf die Universitätsprofessorin, Marienbilder und Kreuze auf den katholischen Glauben. Aus einer kleinen Zinnsoldatengruppe am Tisch grüßen zwei preußische Lange Kerls. Romano Guardini, dessen italienische Gesamtausgabe sie besorgte, lebte Mitte der 1920er Jahre in der früheren Residenzstadt Potsdam. Ob sie dessen Vortrag über die Weiße Rose von „wohl Ende 1946“ kenne, fragt der Besuch. Ja, freilich. Aber, präzisiert sie gleich, Guardini hielt die Ansprache im November 1945. Die alte Dame ist auf Zack, und das, obschon 1945 ihr Geburtsjahr ist.

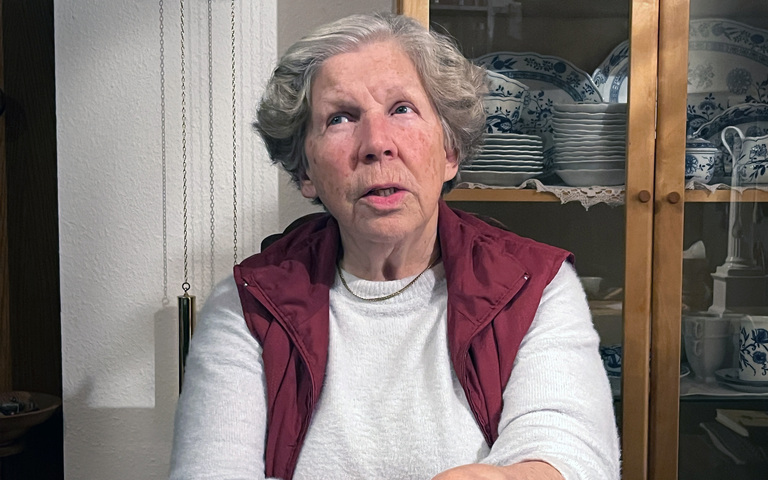

Nun steht der Achtzigste vor der Tür. Als vielgefragte Vortragsrednerin ist sie schwer zu erreichen. Am Vortag war sie erst von einer Einladung auswärts zurückgekehrt, anderntags muss sie schon wieder los. Aber was heißt schon müssen. In ihrem Alter ist man erst wirklich souverän. Sie will sich mitteilen, will etwas von dem weitergeben, von dem sie glaubt, dass es die Menschen unserer Tage orientieren kann, zumal die jungen. Immer wieder spricht sie vor Studenten, freut sich über wache Augen. Überhaupt spricht Gerl-Falkovitz gern – und redet auch bei den umstrittenen Gegenständen unserer Zeit, wie Geschlechterbeziehungen, Liebe, Leiblichkeit, nicht um den heißen Brei herum.

Sehr geehrte Frau Dr. Gerl-Falkovitz, wir haben heute in allen Altersgruppen mehr Partnerlose als vor 30 Jahren. Einzig in der Gruppe der über 75-Jährigen ist der Anteil der Menschen ohne Beziehung seit 1991 zurückgegangen. Was können junge Menschen von der Generation der in den vierziger Jahren Geborenen, also Ihrer Generation, lernen?

Eine Erklärung erst von außen: Wir leben in einer Kultur, die sich deutlich über Freiheit versteht, noch deutlicher über Autonomie. Das bedeutet: „Ich bin mein eigener Gesetzgeber.“ Was ich tue, wird von bestimmten Erwartungen bestimmt. Und wenn das nicht erfüllt wird, habe ich eine schnellere Bereitschaft, mich wieder zu verabschieden. Ich selbst bin kurz nach dem Krieg geboren. Ich erinnere mich überhaupt nicht, dass unter uns Jungen in der Schule oder in den sechziger Jahren an der Universität so was wie Autonomie überhaupt eine große Rolle spielte, sondern man hatte eine Erwartung an das Leben: entweder die Universität oder eine Berufsausbildung, das heißt, man hat schon gewählt, aber man war dann auch in solchen Institutionen gehalten.

In menschlichen Beziehungen ist Autonomie viel schwieriger, wenn man davon ausgeht, dass auch gleichzeitig jeder seinen eigenen Raum behauptet. In einer Liebesbeziehung ist es ja so, dass man schon rein wörtlich einen gemeinsamen Raum teilt; aber man teilt dann auch die gemeinsamen Interessen, man teilt die Zeit miteinander, und wenn es ganz gutgeht, lebt man eben ein Leben miteinander. Wenn die Vorstellungen aber stark von der langjährigen Erfahrung geprägt sind, allein auch ganz gut durchzukommen, oder wenn ich mich plötzlich abstimmen muss mit meinem Partner, gibt es Probleme.

Geben Sie uns bitte ein Beispiel.

Wenn ich gerne Bachmusik höre am Sonntagmorgen, und er mag einfach lieber Jazz – dann sitzt man sich beim Frühstück schon muffig gegenüber. In diesem Sinn kann die Erwartung oder sogar Voraussetzung, dass jeder selbst bestimmen muss und kann und auch soll, so nicht gutgehen, weil niemand auf dieser Welt mit einem anderen einfach übereinstimmt. Oberflächlich schon, aber wenn es um die großen Vorlieben geht, die Prägungen, da kann mich ein anderer extrem irritieren. Daher das heutige Zögern mit Ehe. Man kann schon zusammenziehen – aber immer ist die Fluchttüre offen. Ich kann jemand anderen tolerieren – aber nach zwei Jahren wird es zu viel. Und schon die Vorstellung, ein Leben lang mit jemandem bindend, vom eigenen Versprechen her, zusammenzuleben, macht Angst. Und es fehlt nicht nur Vertrauen in einen anderen, sondern auch das Vertrauen, dass ein Dritter uns begleitet. Die religiöse Überzeugung ist ja, dass nicht nur zwei zusammen ein Leben führen, sondern dass das Ganze gestützt wird von der göttlichen Kraft. Und wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann prallen die Individuen rasch aufeinander.

Glauben Sie, dass es eine Rolle spielt, dass wir in unserem Leben heute alles und jedes auch noch einmal verändern können? Wir können nach der Ausbildung noch ein Studium machen. Wir können das Studienfach wechseln. Wir können von der einen Stadt in die andere ziehen. Wir können in ein anderes Land gehen, wir können in einer anderen Sprache unser Leben fortsetzen. Wir können die Religion wechseln, wir können sogar unser Geschlecht wechseln; das ist alles gesellschaftlich akzeptiert. Alles ist veränderbar – aber dann soll ausgerechnet der Mensch, mit dem man zusammenlebt, das ganze Leben lang immer ein und derselbe sein. Darin liegt eine Spannung.

Ich erinnere mich an eine Phase, wohl in den Neunzigern, wo Mobilität so unglaublich hochgeschrieben wurde: Ich lebe irgendwo, aber ich kann 300 Kilometer weiter entfernt arbeiten, ich brauche auch nur zweimal in der Woche hinfahren. Heute mit dem Homeoffice sowieso. Ich arbeite zu Hause und bin gleichzeitig seelisch woanders. Diese Mobilität wurde sehr geschätzt, das Leben sollte dynamisch sein. Tatsächlich ist es ja auch technisch möglich. Ein Beispiel: Der Sonnenkönig hatte nicht die Hälfte des Luxus, den wir heute haben. Zum Luxus gehören sanitäre Anlagen und eine extrem schnelle Reisefähigkeit; das und anderes hatte er alles nicht.

Der Nachteil: Es ist klar, dass dieser äußeren Bewegtheit, die angetrieben wird beruflich und vom gesellschaftlichen Klima, auf der anderen Seite ein Defizit entspricht: Aktivität wird mit Unrast bezahlt. Immer stärker wird die Frage: Wo verwurzle ich mich? Woher nehme ich die Kraft zu solcher Beweglichkeit? Eigentlich ist das Entscheidende: Wovon werde ich getragen? Wenn ich von der eigenen Kraft rede, bin ich ja schon wieder in der Aktivität. Aber gibt es nicht einen Boden, auf dem ich mit Selbstverständlichkeit stehe? Wo ich eben nichts tun muss, sondern in eine große Ruhe komme, auch in eine große Inspiration? Dieses Zuhausesein bei sich ist über die Mobilität ins Hintertreffen geraten.

Und mit den Partnerschaften verhält es sich ähnlich?

Ja, ich glaube, dass sich zwei sehr mobile Menschen, die beide in dieser heutigen Beanspruchung leben, einander nur zumuten können – man ist ja auch eine Zumutung für den anderen –, wenn sie ein gemeinsames Feld haben, eine gemeinsame Räumlichkeit, wo so etwas ist wie Zu-sich-Kommen, Zu-Hause-Ankommen. Aber das muss man wollen. Und in dieser gemeinsamen Wohnung sollte es noch einen Raum des Rückzugs für sich allein geben. Das bedeutet schon mindestens drei Zimmer.

Aber dieses Anschieben in die Mobilität führt heute zu der genau gegensätzlichen Krise: Wir gehen in Meditationsmethoden meist asiatischen Ursprungs – die aber den Rückzug in das eigene Innere so betonen, dass ich das Du schon fast wieder nicht brauche. Dann lasse ich mich im Grunde genommen nur noch auf mich ein. „Ich für mich.“

Wir sind auch in der Beziehung noch immer ein Ego. Es treffen sich zwei – hier ein Ego und da ein Ego –, und beide sind gehetzt. Beide haben keinen Ruhepol, und wenn man den im anderen sucht, und er hat den auch nicht, weil er selbst auf der Überholspur unterwegs ist – dann gibt man sich nicht, was man braucht.

Ich beschreibe jetzt eher die Schwierigkeiten. Warum ist der Zusammenklang von Arbeit und Freizeit früher vermutlich besser gelungen? Weil die Mobilität nicht so hoch war, nicht so viel Energie nach außen verpulvert wurde. Das Haus war immer der Rückzugsort, für jede Form von Beruf. Aber man hat sich nicht so unglaublich nach außen verausgabt. Zum Haus gehört ja mindestens eine gemeinsame Stunde am Abend – Abendgespräche, Kinder. Und da braucht man zwar auch Energie, aber sie kommt durch das Wir.

Und dennoch ist in den Menschen Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, nach Zweisamkeit erhalten geblieben, denn in Befragungen geben Jugendliche und junge Erwachsene regelmäßig an, eine stabile Partnerschaft sei ein wichtiges Lebensziel. Doch vielen gelingt die Erfüllung dieses Wunsches nicht mehr, schlicht deshalb, weil sie keinen Partner finden. Haben Sie vor dem Hintergrund Ihrer Studien auf der einen Seite wie auch als gestandene Ehefrau Tipps und Winke für Alleinlebende?

Ich lebe jetzt auch allein, bin eine Witwe seit sieben Jahren. Das ist schwer. Ich bin gehälftet. Das tut nicht dauernd weh, aber es ist ein Grundakkord, der mich begleitet. Also rede ich aus meiner eigenen, ja, Einsamkeit. Selbstverständlich warte ich nicht mehr auf jemand, das wäre ja absurd. Aber deswegen ist es nicht weniger einsam.

Sie waren zweimal verheiratet.

Ich bin eine „späte Birne“, wie man so sagt. Ich habe erst spät eine erste kurze Ehe geführt, die durch den Tod meines Mannes nach sechs Jahren zu Ende war. Bei der Heirat war ich schon 40 Jahre. Ich habe eigentlich ein klassisches Lebensmodell der intellektuellen und emanzipierten Frau. Die Habilitation kostete Jahre. Ich habe dann mit 50 Jahren noch einmal geheiratet, natürlich wiederum sehr spät. Aber erstens sucht man sich sein Gegenüber nicht einfach nur aus. Ja, man darf wünschen, intensiv; ein Leben allein ist nicht wirklich erfüllend, wenn man nicht ausdrücklich zum Alleinsein berufen ist oder einen Beruf hat, der einen ganz ausfüllt. Aber normalerweise braucht man ein wirkliches Gegenüber. Und die Erfahrung will ich weitergeben: Nicht ich habe jemand ausgesucht. Wenn auch spät, aber zweimal wurde mir jemand geschickt oder besser: gegeben. Ich spreche jetzt schon aus dem Christentum heraus. Ich kann nur empfehlen, zu hoffen und zu beten. Wenn dieser Wunsch nach jemandem so intensiv ist – das kann als Gebet gelten. Und es gibt die Erfahrung, dass der oder die Richtige kommt.

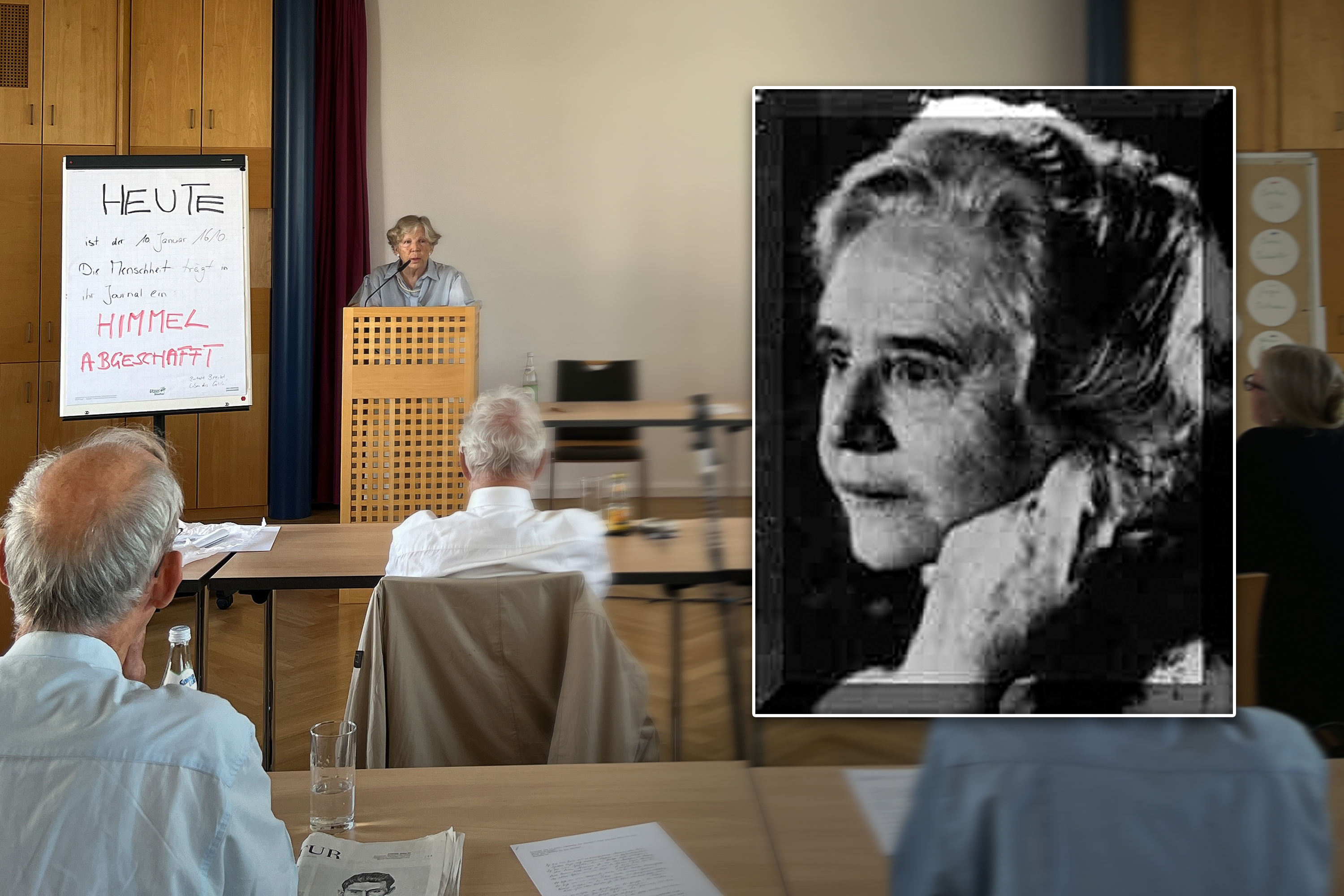

Zur Person Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Em. Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. h. c. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz bekleidete von 1993 bis 2011 den Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Seit 2011 leitet sie das neu gegründete Institut EUPHRat („Europäisches Institut für Philosophie und Religion“) an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz bei Wien.

Sie studierte Philosophie, Neuere Germanistik und Politische Wissenschaften in München und Heidelberg und wurde 1970 bei Ernesto Grassi mit summa cum laude zum Dr. phil. promoviert. 1979 habilitierte sie sich über die italienische Renaissancephilosophie. Anschließend war Gerl-Falkovitz u. a. Professorin für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten und Studienleiterin auf der Burg Rothenfels, dem Ort von Romano Guardinis Jugendbegegnungen. 1994 gehörte sie zu den Mitinitiatoren für die Gründung der Edith-Stein-Gesellschaft.

Seit 2015 ist sie ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften in Salzburg. Um die Verbreitung der christlichen schönen Literatur sorgt sie sich als Vizepräsidentin der Gertrud von le Fort-Gesellschaft, Würzburg.

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere bei Edith Stein und Romano Guardini, der theologischen Grundlegung der Neuzeit, der zeitgenössischen Phänomenologie sowie der Anthropologie der Geschlechter und Geschlechterbeziehungen. Immer wieder hebt sie die Bedeutung der Andersheit hervor, die dem Menschen im jeweils anderen Geschlecht begegne, so auch in dem vorliegenden Gespräch.

Zu ihren wichtigsten Schriften zählen „Romano Guardini: Leben und Werk“ (1985), „Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie, Mystik, Leben“ (1991), „Die zweite Schöpfung der Welt. Sprache, Erkenntnis, Anthropologie in der Renaissance“ (1994), „Verzeihung des Unverzeihlichen? Ausflüge in Landschaften der Schuld, der Reue und der Vergebung“ (2007). Ein breiteres Publikum erreichte sie mit „Frau – Männin – Menschin. Zwischen Feminismus und Gender“ (2009), einer Auseinandersetzung mit der Gender-Ideologie.

Sie besorgte die Edith-Stein-Gesamtausgabe in 28 Bänden (Freiburg, 2000-2017) sowie die italienische Gesamtausgabe Romano Guardini in 29 Bänden (Brescia, 2005 ff.)

2019 wurde sie mit dem Josef-Pieper-Preis und 2021 von der Fondazione Vaticana mit dem Joseph-Ratzinger-Preis ausgezeichnet, 2022 mit dem päpstlichen Silvesterorden.

Frau Professor Gerl-Falkovitz war nach dem Tod ihres ersten Mannes von 1995 bis zu dessen Tod 2019 mit dem Erlanger Medizinethiker und Rechtsmediziner Hans-Bernhard Wuermeling verheiratet. Auf dessen Vater Franz-Josef, der unter Adenauer Bundesfamilienminister war, geht der populäre „Wuermeling-Pass“ zurück, der Kindern und Jugendlichen aus kinderreichen Familien um die Hälfte vergünstigte Bundesbahnfahrten ermöglichte.

Geboren wurde Gerl-Falkovitz am 23. November 1945 in Oberwappenöst in der Oberpfalz.

Hat es mit den Zeitumständen zu tun, dass in jungen Menschen zwar der Wunsch nach einer stabilen Partnerschaft besteht, aber sie trotzdem irgendwie niemanden finden? Ist das ein Novum in Europa? Oder gab es Zeiträume in der Geschichte, wo es ähnlich schwierig war wie heute? Selbst während der beiden Weltkriege wurden viele Ehen geschlossen.

Eine soziologische Analyse würde sagen, dass die Geschlechter früher mehr aufeinander angewiesen waren. Frauen wohl mehr auf Männer: von der Grundversorgung und wegen der fehlenden Berufsausbildung her. Sie waren eben klassisch für die Kinder, für die Familie da, aber nicht zwingend in einem Geldberuf unterwegs. Von daher war die Geneigtheit oder der Wunsch von Frauen, einen guten und eben auch sorgenden Mann zu bekommen, erheblich höher.

Andererseits waren Männer auch von der Voreinstellung her schon auf das klassische Modell, eine gute Frau zu bekommen, geeicht. Auch in dem Sinn, Kinder zu haben, die ein Geschäft weiterführen, die den Beruf des Vaters weiterführen. Ich glaube, es ist ziemlich gut belegt und geht durch die Kulturen durch: Väter wünschen sich Söhne; über die Töchter können wir noch eigens reden. Aber der Sohn bedeutete die Weiterführung eines Stammes, einer Sippe. Wir kennen den schönen Satz „Blut ist dicker als Wasser“, der bewährt sich immer wieder. Ein eigener Sohn, ein eigener Erbe hat eine andere Bedeutung als ein adoptiertes Kind. Aber es ist wahrscheinlich ein natürlicher Wunsch, das eigene Erbe an Erfahrung, an eigener Lebensklugheit im eigenen Sohn verwirklichen zu können.

So war die Bereitschaft, eine Ehe zu schließen, von dieser naturhaften Neigung her intensiv. Damit sind wir jetzt bei dem Thema des 21. Jahrhunderts: Frauen sind heute anders fähig, ihr Leben zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund der Emanzipation der Frau kann man den Eindruck haben, dass die Frau sich verändert hat, aber der Mann ist sich im Wesentlichen gleichgeblieben. Und daraus entsteht eine unauflösbare Spannung, die bewirkt, dass es einfach nicht mehr so zusammengeht.

Ja, die These ist nicht schlecht. Ich kenne begabte junge Frauen, gut ausgebildet – übrigens auch nicht in dem Sinn emanzipiert, dass sie gegen Männer sind –, aber sie tun sich schwer, ein adäquates Gegenüber zu finden bei einer guten Ausbildung, bei einem gut bezahlten Beruf. Es kann sein, dass für einen Mann darin ein Anspruch ist, vor dem er vielleicht zurückscheut.

› Lesen Sie auch: Du kommst nicht als Mann zur Welt, du musst es werden

Das heißt, dass beide – wir kommen auf ein wichtiges Thema – bei einer Ehe, schon bei einer tiefen Freundschaft, etwas zurückstecken müssen. Niemals treffen zwei Individuen so passgenau aufeinander, dass sie sich nur ergänzen. Es wird Reibereien geben und Konfrontationen, und die können nur, wenn in der Tiefe die rechte Liebe ist, durch eine Rücknahme von Eigenheiten ausgeglichen werden.

Frauen haben heute andere Anforderungen, treten teilweise auch intellektueller auf – ja, Frausein wird komplexer, weil einerseits tatsächlich die Türen offenstehen in einen anspruchsvollen Beruf, aber gibt es andererseits den Partner, der das mitträgt? Der das widerspiegelt, der auch in der Lage ist, in manchem zurückzutreten, der Frau den Vortritt zu lassen? Und ist sie in der Lage, in manchem zurückzutreten und ihm den Vortritt zu lassen?

Tun die Männer das?

Die Barriere, einen entsprechenden Partner zu finden, ist bei Frauen eher höher. Vermutlich wirkt der erfolgreiche junge Frauentyp eher einschüchternd. Da komme ich auf einen Lieblingsgedanken von mir (lacht), der sich in alten Mythen ausdrückt. Der Mann hat die Erobererrolle, aber wenn die Zitadelle so gut befestigt ist, ist die Eroberung schwierig. Da muss der Mann ja einen Willen durchsetzen, der wirklich groß ist! Es wäre leichter, wenn das Gefälle so wäre, dass er mit seiner naturhaften Aggressivität und auch dem Eroberungswillen nicht auf einen sehr starken Widerstand stoßen würde.

Nun wird dieser männliche Eroberungswille ja, jedenfalls im akademischen Milieu, ständig madig gemacht, Stichwort: toxischer Mann, was zu einer Verunsicherung seitens des Mannes geführt hat.

Man kann vom „toxischen Mann“ reden, und trotzdem ist es so, bei vielen Umfragen, und zwar auch bei intellektuellen oder emanzipierten Frauen: Wenn sie nicht ausdrücklich männergehässig sind, würden sie trotzdem keinen Waschlappen heiraten, Softies sind out. Der Mann, der freundlich und ohne Klagen den Geschirrspüler ausräumt, dann das Mittagessen vorbereitet für den nächsten Tag, die Kinder wickelt und auch noch ins Bett bringt, ist schon ein Wunschtraum, aber das sind lauter Beigaben. In der Mitte muss etwas anderes stehen. Mit dem schlichten Begriff „männlich“ wird von Frauen eine Qualität gewünscht: Er weiß bestimmt, was er will, er kann sowohl ja als auch nein sagen, eine Abgrenzung vollziehen, er kann auch bei zu viel Forderungen einmal einen Punkt setzen.

Ein bildhaftes Beispiel zur Illustration.

Ich bemühe wieder die alten Mythen, weil sie sich leichter tun mit Erklären: In den alten Geschlechtererzählungen ist der Mann der Eroberer. Um es richtig zu verstehen: Die Frau stellt die Bedingungen, unter denen sie erobert wird! Sie gibt die Aufgaben. Er muss ausreiten, um den goldenen Adler zu finden. Wenn er zurückkommt, wird er möglicherweise noch einmal weggeschickt, um auch den goldenen Käfig dafür zu finden. Es kann sogar sein, dass er dreimal weggeschickt wird, auch noch nach dem goldenen Baum für Vogel und Käfig – aber nicht viermal. Da ist Schluss! (lacht) Und diesen Schluss: den setzt er. Er hat die Bedingungen erfüllt. Aber sie versucht immer weiter, ihre Forderungen hinauszuschieben. Unterschwellig, das sagt der Mythos, wird der Mann auf seine Fähigkeit getestet, ob er jetzt sagt: Ich habe getan, was ich tun konnte; ab jetzt kannst du zustimmen, sonst kann ich mich auch anderwärts gut einbringen. Frauen würden nicht jemand wählen, der von der Unterwürfigkeit her bestimmt ist oder ein verdoppeltes Ego darstellt; sie wollen keinen weiblichen Mann.

Müssen sich die jungen Männer und Frauen heute also mit Mythologie beschäftigen, ehe sie einen Partner finden?

Es genügt, wenn man Filme ansieht, schon seit der Frühzeit des Films: Klassisch laufen die Beziehungen über den männlichen Mann und über die weibliche Frau, aber nicht über den weiblichen Mann und die männliche Frau; das ist nicht der Typus. Dass es in jedem Menschen einen seelischen Anteil am anderen Geschlecht gibt, ist damit nicht bezweifelt.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Früher war die Frau auf den Mann existenziell angewiesen. Dieses mächtige Stimulans wirkt heute in der Breite nicht mehr, zumal nicht, wo Frauen mit universitärem Abschluss in die lukrativen Stellen gehen. Da die Frau sich nach oben orientiert, einen Partner mit höherem, mindestens gleichem sozialen Status wählt, ist die Luft über ihr dünn geworden. Auf dem Gebiet der wirtschaftlich-sozialen Sicherheit und Absicherung hat der europäische Mann Schwierigkeiten, der Frau etwas anzubieten, das sie noch „übertrumpfen“ könnte, denn ein gutes Gehalt erzielt sie im Zweifel bereits selbst. Wenn Sie nun darauf hinwiesen, dass ein Mann über ein maßvolles Mittun in Haushalt und Kinderpflege hinaus für eine gelingende Beziehung aber im Kern noch etwas anderes anbieten müsse – dann verstehe ich Sie so, dass der Schlüssel für eine anhaltende Attraktivität in der emotionalen Sicherheit liege, die der Mann gegenüber der Frau vermitteln kann?

Ja, ich wollte gerade auf das Stichwort Emotion kommen. Ich glaube, das stimmt: Eine Frau braucht eine andere emotionale Sicherheit. Wir sprechen ja immer nur vom Durchschnitt; es gibt Ausschläge nach dieser und jener Richtung. Sigmund Freud hat gesagt, dass er mit der Psyche der Frau überhaupt nicht zurechtkomme. Und zwar aus dem Grunde, weil hier offensichtlich mehr Fluktuationen, Gefühlsumschwünge stattfinden. Die weibliche Emotionalität hat einen hohen Anteil an ihrem seelischen Leben. Da ist die Frau tatsächlich fluktuierender.

Das bedeutet?

Es ist ja bekannt, und es gibt darüber auch eine Menge Witze: Ein Mann kann entspannt und ohne an viel zu denken es bei sich selbst aushalten (lacht). Es muss ihm auch nicht zwingend langweilig sein.

Der Loriot-Sketch …

… die Frau braucht viel mehr ein Gegenüber. Relationalität ist bei ihr entscheidend. Das ist auch der Grund, weswegen sie mehr redet als ein Mann. Und zwar auch über Dinge, die schon oft diskutiert wurden, aber es muss noch mal von vorne durchgegangen werden. Während dieses stärkere „Unbeteiligtsein“ des Mannes nicht wirklich unbeteiligt ist, aber er hat nicht nötig, sich so viel auszutauschen.

Deswegen noch einmal: Es ist nicht entscheidend, ob die Frau mehr verdient oder alleinstehen könnte mit ihrem Verdienst, sondern – das ist das Urkonzept – dass beide sich ergänzen. Das Stichwort Ergänzung gefällt mir nicht so richtig, denn dann sieht es so aus, als würde hier 50 auf 50 treffen, und was der eine nicht hat, hat der andere. Es ist eher so, und das macht die Schwierigkeit größer, dass beide eine andere Form von Beziehung leben. Der Mann ist sachlicher, er kann die Zeitung lesen beim Frühstück, und die Frau fühlt sich unbeachtet – „er redet nicht mit mir, er mag mich nicht mehr“. Er mag sie sehr wohl – er artikuliert es im Moment nur nicht. Und wenn sie ihm dann vorwirft: „Du sprichst ja nicht mit mir“, weiß er überhaupt nicht, wovon sie redet.

Da fiele mir eine weitere Loriot-Szene ein …

Ja, ja, freilich! (lacht) Ein Mann versteht nicht, warum seine Frau beständig Beweise seiner Zuneigung braucht. Das heißt, der Charakter der Relation ist unterschieden. Frauen brauchen von Seiten des Mannes mehr Aufmerksamkeit. Das hat nicht mal so sehr mit Emotionen zu tun. Nehmen Sie die berühmte Frage: Liebst du mich noch? Und er antwortet: Das habe ich dir doch schon mal gesagt. (lacht)

Das meint er auch echt, er hat es schon mal gesagt, mindestens am Hochzeitstag, das reicht jetzt für zehn Jahre. Das reicht ihr nicht! Ich meine, dass Frauen differenziertere Antworten brauchen als nur einmal einen Satz. Frauen haben ein stärkeres Zeitbewusstsein, daher muss Wichtiges immer wieder wiederholt werden. Frauen sind das Gedächtnis der Familie, und sie sind der Zeit zugeordnet.

Das hat ja schon mit ihrer Leiblichkeit zu tun.

Aber sicher, und wie! Es hängt natürlich mit der Körperlichkeit zusammen, mit den zyklischen Abläufen; die sind auch anstrengend. Und wenn der Mann dann so in sich ruht, aber eben den Mund nicht aufbringt: Das wird als Ablehnung erfahren. In vieler Hinsicht ist die Frau auf fühlbare Zuneigung geradezu angewiesen.

Darum kommen Frauen auch viel schlechter mit Fernbeziehungen zurecht als Männer.

Natürlich. Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist hoch.

Was sehen Sie für einen Ausweg aus dem Geschlechterkampf? Sollte man unter dem Begriff davon sprechen?

Eine Zeitlang habe ich gedacht, das Wort könne man nicht sagen, denn dann beschwört man gerade herauf, was daraus folgt. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, man muss es sogar verwenden.

Wie kam es zu dieser Wendung?

Ich habe Shakespeare wiederentdeckt. Der hat ja eine Reihe von Geschlechterkämpfen, die sind großartig! Nehmen Sie „Der Widerspenstigen Zähmung“, ein verrufenes Stück. Am Schluss spricht Katharina einen berühmten Monolog. Sie wirft sich zu Füßen Petruchios nieder, und ihre Schwester spottet: Jetzt bist du endlich da gelandet, wo du nie hinwolltest. Und Katharina hält dann eine Rede: Er sorgt für mich, er reitet in der Dunkelheit aus, um für mich zu kämpfen, und wenn er heimkommt, will er doch einfach nur meine Freundlichkeit, und die verweigere ich ihm auch noch? Sie wirft sich vor ihm nieder, ausgerechnet die, die sich früher mit ihm geschlagen hat. Bei Shakespeare ist eine leise Ironie darin, natürlich ist das sonst zu schön.

Aber da wird sowohl der Mann gezähmt als auch die Frau; sie zähmen sich je anders. Der Mann zähmt die Frau in ihrem Widerspruchsgeist. Sie braucht einen Stärkeren, und solange er nicht stärker ist, macht sie mit ihm, was sie will. Es passt ihr aber auch nicht. Solange er mit sich spielen lässt, will sie ihn gar nicht haben. Sie testet so lange, bis er seine ganze Kraft aufbietet. Aber in dem Augenblick, wo er glaubt, sie in der Hand zu haben, hat sie ihn schon in der Hand. Die beiden bewegen sich gleichzeitig aufeinander zu. Und das geht nur, wenn er am Anfang stark genug ist, um sie erst mal richtig zu packen, sonst wird sie ihm ewig Widerstand leisten. Ewig. Es braucht Kairos, sagen die Griechen, diesen Moment, wo er ihr zeigen kann: Ich bin für dich da, und zwar auch, wenn ich dir widerstehe. Und sie wird nachgeben, wenn sie merkt, dass er wirklich zu ihr steht, und dann wird sie ihm das Leben gut machen. Es ist aber nicht so wie in der Mathematik: 50 zu 50. Die verschiedenen Charaktere, die Lebenseinstellungen, das muss in den ganzen Ehejahren immer wieder abgeglichen werden. Wo bin ich stark, wo ist er stark? Wir sind an verschiedenen Stellen stark. Es ist ganz klar ein Kräftemessen.

Diese Situation haben wir ja in Schillers „Der Handschuh“.

Ja, genau!

„‘Den Dank, Dame, begehr ich nicht’, und verlässt sie zur selben Stunde.“

Richtig! Er hätte sie gerne gehabt – aber so nicht. Und sie merkt zu spät: Sie hat den Bogen überspannt. Sie hat ihre Chance verpasst. Und dann kann natürlich so etwas kommen wie der Vorwurf des Toxischen.

Die Frau wird nicht einfach besiegt vom Mann, sie lässt ihn siegen – das ist etwas anderes. Sie lässt zu, dass er sie besitzt, aber sie wird ihn auf andere Weise zähmen. Sie beginnt jetzt feminin zu antworten. Er muss sie lieben, das fordert sie, definitiv … (lacht).

› Lesen Sie auch: Sind Frauen schuld an der Beziehungskrise?

Der Schriftsteller Sven Hillenkamp ist 2009 mit dem Großessay „Das Ende der Liebe“ bekanntgeworden. Darin hat er der Vernunftehe das Wort geredet als Heilmittel gegen den „universellen Sehnsuchtswahn“ des befreiten Subjekts unserer Gegenwart und als Grenze für die Zügellosigkeit der unendlichen Möglichkeiten, die umschlagen in Unfreiheit. Vernunftehe. Ein Ausweg?

Ich kenne das Buch nicht, aber die These kommt mir nicht dumm vor; in anderen Kulturen ist ohnehin die Liebesehe nicht die Norm. Die Liebesehe ist eine abendländische und vor allem eine christliche Tradition. Aber auch in Europa war die Vernunftehe bis zum 20. Jahrhundert selbstverständlich ein gültiges Modell, und funktioniert immer noch. Es gibt in der „Edda“ den schönen Satz: „Sie heirateten, und dann gewannen sie einander lieb.“

Aber vorher müssen die Güter zusammenstimmen. Das war in Bayern auch übrigens wichtig bei den Bauern. Der Haussohn heiratet nicht die Magd; da muss der Besitzstand stimmen. Ähnlich in den Dynastien: Es gibt viel, das verwaltet werden muss. Man muss eine große Tradition fortführen und sich nicht nur in jemand vergucken. Es ist eine Erfahrung, dass Vernunftehen zwar nicht die absolute Erfüllung sind, aber sie sind ein Lebensmodell – und das Schöne daran ist: Es würde nicht ausschließen, dass die beiden, die sich aus Vernunftgründen zusammentun – Besitz, Herkunft, Erziehung, auch dieselbe Sprache ist zu empfehlen –, sich gerne aneinander gewöhnen. Dazu sagt man im Italienischen so schön: „Ti voglio bene“, ich will dir gut. Ist eigentlich schon eine Liebeserklärung.

„Die Liebe hat exklusive Ansprüche“

Ein aktuelles Beispiel, wo wir das Gegenteil einer Vernunftehe haben, eine Heirat allein aus persönlicher Sympathie: Und zwar der kuriose Fall, wo eine evangelische Pastorin dieser Tage vier Männer miteinander getraut hat. Erstaunlich auch deshalb, da die Evangelischen ja vorgeben, sich in ganz besonderer Weise allein auf die Heilige Schrift zu beziehen. Was ist dazu zu sagen?

Das ist von Anfang an absurd. Jemanden lieben heißt, ihn mit Leib und Seele lieben, also ganz lieben. Und wenn ich den Leib schon teile, und wenn mein Leib schon von anderen mitbenutzt wird und ich gleichzeitig mehrere andere sexuell nehme, ist meine eigene Leiblichkeit offensichtlich gehälftet oder hier sogar gedrittelt. Und der, der mich angeblich liebt, meint offensichtlich mich nicht wirklich ganz – er hat schon zwei andere im Hinterkopf.

Es gibt Ehemodelle, in denen mehrere Männer eine Frau haben – das ist der seltenere Fall –, oder ein Mann mehrere Frauen hat. Das hat meistens funktionale Züge, und damit hat es auch eine gewisse Ordnung – gemeinsame Kindererziehung, Haushalt, harte Arbeit für alles Lebensnotwendige. Trotzdem gibt es in diesen Beziehungen – nehmen wir das klassische Modell: ein Mann hat vier Frauen – meistens eine Frau, die er mehr liebt als die anderen, und das wissen die anderen drei auch. Die Ehe wird aber zusammengehalten durch den Zweck.

Und in Bezug auf den von Ihnen angesprochenen Berliner Fall: Man kann drauf wetten, dass die vier wieder auseinandergehen. Man erfüllt ja nicht einfach nur die Lust eines anderen oder die eigene Lust. Ich will ihn ganz. In diesem Fall hat jeder schon sich selbst auf mehrere verteilt.

Der Zusammenhang von Leib und Seele ist so intensiv, das kann nicht gutgehen. Die Liebe hat exklusive Ansprüche. Sonst könnte ein Mann eine Frau kaufen und morgen eine andere, denn er braucht nur eine bestimmte Funktion ihres Unterleibs. Deswegen krankt dieses Modell der Mehrbeziehungen. Übrigens widerspricht eine Viererbeziehung zwischen Männern nicht nur der Heiligen Schrift, sondern auch anderen religiösen Kulturen.

Etwa 10.000 Personen in Deutschland würden polyamor leben – diese geschätzte Zahl gab der Deutschlandfunk schon vor über zehn Jahren weiter.

Was das möglicherweise befeuert, ist, dass genetisch gesehen der Mann eine Form von sexueller Aktivität haben kann, ohne das Gegenüber zu meinen. Zoologisch gesehen ist das Männchen in der Regel nicht monogam. In einem Hühnerstall haben wir zehn Hennen, aber einen Hahn … (schmunzelt), wenn wir jetzt nur vom Moment der Zeugung, der Weitergabe des Lebens ausgehen.

Aber auf der menschlichen Ebene sind wir nicht zoologisch unterwegs. Eine Beziehung kann man funktional nehmen mit mehreren (weiblichen) Sexualpartnern, weil man gemeinsam zehn Kinder braucht, um zum Beispiel Boden zu bebauen. Aber Funktionalität ist nicht die Höchstaussage der Beziehung. Man braucht jemand anderen als Werkzeug, „um zu“. Man geht in die sexuelle Vereinigung mit jemand, weil man etwas braucht.

„Liebe heißt: Ich meine dich und nur dich“

Napoleon hat eine Habsburgerin geheiratet, weil er ein Kind brauchte, das fürstlicher Abstammung war. Der Effekt war, dass sie zunächst mal gar keine Kinder bekam – die war zu viel Werkzeug! Am Ende hat sie einen Sohn bekommen, der starb dann relativ früh. Jemanden vernutzen, „um zu“, und wenn auch nur, um ein Kind von ihm zu bekommen, wird von dem anderen mit Unfruchtbarkeit beantwortet. Häufig jedenfalls. Liebe heißt in einem elementaren Sinne: Ich meine dich und nur dich.

Und jetzt kommt schon die eigentliche Eheproblematik. Die katholische Kirche hat, klug, wie sie ist, drei Forderungen, wenn die Liebe klappen soll: Du allein, du für immer, von dir ein Kind.

Oder fünf ...

Oder fünf. Wenn Sie einen Punkt davon weglassen, ist etwas an dieser Beziehung nicht gut. Sie kann trotzdem dauern, sie wird aber immer an einer Stelle bröckeln. Schon Ehen, in denen es zwar heißt: du allein und du für immer, aber auf gar keinen Fall ein Kind – ich sage Ihnen, da ist eine Türe offen, durch die es schon rauszieht. Die Kirche weiß das ganz genau. Es stimmt erst, wenn alle drei Dinge gegeben sind. Es kann sein, dass jemand zu alt ist, Kinder zu bekommen, dann ist es ein anderer Sachverhalt; aber ich schließe nicht von mir willentlich etwas aus. Und bei dieser Berliner Viererbeziehung stimmen alle drei Dinge ja nicht. Warten wir doch drauf, wann das wieder auseinandergeht, bis die Meldung in der Zeitung kommt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Sie sagten einmal, Ihr Lieblings- und Lebensthema sei der Leib. „Leib ist der Lieblingsweg der Gnade“, lautete einmal der Titel eines Vortrags von Ihnen. Das ist erklärungsbedürftig, zumal für Nichtchristen. Ist der Leib etwas anderes als der Körper?

Aber sicher ist es etwas anderes. Sehen Sie: Die deutsche Sprache hat ein paar Vorzüge. Jede Sprache hat bestimmte Eigenheiten, die sie nicht mit anderen teilt. Und im Deutschen – das finde ich wunderbar, gerade wenn ich von der Philosophie komme – haben wir Wortwurzeln, die bestimmte Dinge zusammenbinden, die wir darin auch hören. Und das Wort „Leib“ vom mittelhochdeutschen „lip“ bindet zusammen „Liebe“, „Leben“, „Leib“ – ich bin nicht sicher, ob „loben“ auch drin ist, aber jedenfalls würde es wunderbar passen. Ich sag’ ja immer gern: In meinem Leibe lobe ich die Liebe und das Leben!

Aber zurück: Das lässt sich dadurch bestätigen, dass wir in romanischen Sprachen nur das Wort corpus haben; body im Englischen. Wenn diese Sprachen dann in die Beschreibung des Menschen gehen, müssen sie noch etwas hinzunehmen, denn body ist alles, oder corpus. Ein Kühlschrank, eine Kerze, auch ein Hund ist ein body. Auch tote Gegenstände haben natürlich Corpus, Materialität. Im Englischen sagt man living body, um es zu konkretisieren, und in den romanischen Sprachen muss man es auch kontextualisieren, um auszusagen, dass es sich um einen lebendigen menschlichen Leib handelt. Im Deutschen haben wir den unglaublichen Vorteil, dass wir im Wort „Leib“ das sofort haben.

In der lateinischen Liturgie heißt es Corpus Christi. Wir übersetzen aber nicht „der Körper Christi“, wir übersetzen „der Leib Christi“. Und jetzt haben wir den Punkt: „Leib“ meint immer den lebendigen, den zur Liebe befähigten und den, der sich nur im Menschlichen offenbart. Sehen Sie: die Kaffeekanne hier auf dem Tisch hat nicht Leib. Das heißt, wir müssen verstehen, dass der Leib etwas ist, was meine eigene Lebendigkeit ausdrückt. Der Leib drückt immer schon die Seele aus beim Menschen. Wir sagen immer im Leibe etwas über uns aus, ob wir es wollen oder nicht. Wenn Sie als Lehrer vor einer Klasse stehen – die Klasse weiß, wer Sie sind, da haben Sie noch gar nicht den Mund aufgemacht. Der Leib ist Ausdruck meiner selbst. Ich habe keinen anderen, ich habe nicht eine Seele, die sich ausdrückt, und dann habe ich irgendwo noch einen Leib.

Und was bedeutet dann der Körper?

Den Körper habe ich, das ist auch mein Werkzeug, aber der Leib bin ich. Das bedeutet, ich kann gar nie heraus aus ihm. Leib und Seele sind im Deutschen eine Einheit. Der Leib ist der beseelte Leib, immer schon. Der Leichnam dagegen ist ein toter Körper, aus dem dieses Seelische gewichen ist, der Selbstausdruck.

Jetzt kommen wir zur Liebe: In dem Augenblick, wo ich mehrere Geschlechtspartner habe, vor allem gleichzeitig, nutze ich meinen Leib als Körper, und ich nehme den anderen als Körper. Ich unterschreite ihn! Weil der Leib in seiner Selbstaussage immer heißt: ich würde mich geben, wenn ich meinen Leib gebe – und jetzt gebe ich meinen Körper, gebe bestimmte Körperteile.

Und warum soll es der Lieblingsweg der Gnade sein?

Alle Sakramente sind leibbezogen! In der Taufe werde ich gewaschen, genaugenommen werde ich sogar ertränkt, denn früher hat man den erwachsenen Täufling unter Wasser gedrückt. Mein ganzer Leib muss vom Wasser umgeben sein, ich muss auch die Kälte spüren, ich muss auch um Luft ringen, und dann darf ich auch wieder raus. Es ist ein leibhaftes Erlebnis, gerettet zu werden!

In der Beichte geht das Wort über das Ohr, und der Priester muss antworten – entweder mit Ja oder Nein oder mit der Absolution. Auch das ist ein Vorgang, der ins Hörbare geht. Es gab mal die komische Idee, dass wir über Automaten eine Beichte ablegen, total daneben. In der Beichte spricht ein leibhafter Mensch mit einem leibhaften Menschen, ich bediene nicht einen Automaten, der einen Zettel ausgibt.

In der Eucharistie essen wir Gott, wir trinken Ihn – es gibt keine Religion, die das tut. Wir kennen ein Mahl mit den Göttern – Nektar und Ambrosia; wir kennen Opfergaben, die den Göttern geschenkt werden, die man selbst dann wieder verspeisen darf. Aber nirgends gibt sich Gott selbst zur Speise und zum Trank – nirgends, auch nicht im Judentum, das geht noch nicht, es ist ja noch in einem Anlauf dorthin. Nirgends!

Das Christentum ist leibfreundlich, auf den Leib eingestimmt, empfängt über den Leib die Gnaden Gottes. Die Welt selbst ist in der Schöpfungslehre eine große Gabe. Die Welt ist auch leibhaftig. Wir bewegen uns nicht in irgendwelchen Ideen, wir bewegen uns in einer leibhaftigen Welt. Sie trägt uns, sie ernährt uns, sie bedrängt uns auch; aber wir sind immer leibhaft in ihr.

Und wenn wir heute über Medien versuchen, eine zweite Wirklichkeit herzustellen, die nur sich auf dem Bildschirm bewegt: Das geht nur, wenn man damit arbeiten muss, aber nicht, wenn man damit leben muss. Es ersetzt nicht eine Lebendigkeit.

Wir werden unseren Leib wiedergewinnen, das ist ja noch die nächste Position! Niemand ist so kühn wie das Christentum in dieser Richtung.

Weil nur wir den Gedanken einer Auferstehung auch des Leibes haben. Dass die Seele nach dem Tode weiterlebt, das kennen auch andere Religionen.

Nur wir. Das späte Judentum, 2. Jahrhundert vor Christus, in den Makkabäerkriegen, beginnt zu sagen, Gott könne nicht seine treuen Anhänger bloß vermodern lassen. Er wird sie auferwecken – aber die Überzeugung entwickelt sich ganz spät. Bis dahin war das wenig thematisiert, es blieb unklar, was Gott mit einem tun wird. Aber dann kommt immer tiefer dieses Bewusstsein: Das geht gar nicht! Er liebt uns, und wir dienen Ihm, aber Er lässt uns dann nur als Staub zurück.

› Lesen Sie auch: Leib, Seele und der Tod

Und das Christum hat nur in der Auferstehung Jesu diesen Anlass – wir haben kein zweites Beispiel – zu wissen, dass der Leib selbst die Stelle ist, wo wir von Gott in ein neues Leben geschickt werden. Also wiederum wird der Leib der Ausdruck meiner Lebendigkeit werden. Wir werden ein anderes Leben haben, aber im Leib!

In meiner Kirchengemeinde kannte ich früher einen alten Mann, dem war vor längerem seine Frau gestorben, und wann immer ich ihm begegnete, sprach er sofort davon, wie sehr er sein „liebes Frauchen“ vermisse, und stets wurden dann seine Augen hinter der Hornbrille nass und seine Stimme brüchig. Und nun ist er vor sechs Jahren schon selbst gestorben. Dürfen wir hoffen, dass die beiden im Himmel leiblich wieder beieinander sind? Bei Matthäus sagt Jesus, dass bei der Auferstehung nicht mehr geheiratet werde.

Schönes Beispiel. Wissen Sie, diese Stelle hat ja eine tolle Konsequenz, die steht nämlich auch schon drin! Jesus spricht: Ihr werdet sein wie die Engel im Himmel. Man wird nicht mehr heiraten, nicht mehr geheiratet werden, man wird sein wie die Engel im Himmel – das steht dabei. So: Was machen die Engel im Himmel? Jetzt kommen wir zu der Sache: Engel haben definitiv keinen Leib, ganz klar nicht.

Die Engel haben keinen Leib?

Engel haben keinen Leib, Engel sind Geistwesen. Wenn man sie überhaupt wahrnimmt, dann sind sie so eine Art Lichterfahrung. Auch Gott-Vater hat ja nicht eine Leiblichkeit. Christus hat einen Leib. Christus ist Sohn geworden, aber erst in der Jungfrau Maria. Und der Heilige Geist ist per se schon Geist.

Aber was besagt denn das Jesuswort? Werden wir weniger sein, als wir je waren? Das wäre ja eine Bomben-Enttäuschung! Wenn ich schon zu Ihm komme, dem Ursprung meines Lebens, und er hat mich als Mensch geschaffen – dann werde ich doch als Mensch bei Ihm leben! Und jetzt haben wir in der Auferstehung genau die Erfahrung einer Leibhaftigkeit. Die Jünger haben Ihn angerührt, sie haben Ihm zu essen gegeben, und Jesus berührt sie, isst mit ihnen. Er verschwindet aber auch wieder. Das heißt, Er hat eine Materialität, aber nicht wie wir, die durch den Widerstand begrenzt ist. Er kann an mehreren Orten gleichzeitig sein.

› Lesen Sie auch: Body-Check

Aber jetzt der Punkt: „Sie werden sein wie die Engel im Himmel“ – das klingt ja so, als wären wir weniger, als wir jetzt sind, und das möchte ich widerlegen. Denn die Engel haben ja nicht ein Geschlecht, und auch noch nie eines gehabt.

Weder Leib noch Geschlecht.

Richtig! Und jetzt bin ich bei Hildegard von Bingen, die in der guten Kirchenvätertradition steht und übrigens völlig zu Unrecht immer als Kräuterweiblein abgetan wird. Die sagt: Wir werden nicht geschlechtslos sein (dann hätten wir das verloren), sondern wir werden geschlechtsfrei sein wie die Engel! Und es bedeutet, wir werden im Auferstehungsleib sein, wir werden aber die Nöte, die Triebhaftigkeit, das, was die Geschlechtlichkeit heute so besetzt im Sinne einer zwanghaften oder von mir her nicht mehr kontrollierbaren Emotion, nicht haben. Wir werden das Geschlecht haben, aber wir werden frei darüber verfügen, so, wie die Engel frei über sich selbst verfügen. Wir werden keine Engel werden, wir werden immer noch Menschen sein! Aber wir werden in einer Freiheit leben, in der das Geschlecht uns nicht mehr zwingt zu bestimmten Dingen. So, wie die Engel intensiv sie selbst sind, werden wir intensiv wir selbst sein.

Wenn wir jetzt im Geschlecht etwas haben, das mit uns zum Teil in einem Zwiespalt steht, so wird dann zum ersten Mal unser Leib wirklich der unsere sein. In einer ganz tiefen Einheit bin ich ich selbst; Edith Stein hat darüber gearbeitet. Wir werden sein auch Geschlechtswesen, aber nicht im Sinne eines Zwiespaltes zwischen meinem Geist und meinen Sexualorganen. Augustinus hat das ja so wahnsinnig erfahren, sein Fleisch hat anders gewollt als sein Geist; bei Paulus dasselbe.

Aber dann ist mein Leib mir dienstbar, ich bin völlig integriert. Das bedeutet, wir begegnen einander in einer Form der Einheitlichkeit, die wir jetzt überhaupt nicht haben. Wenn ich meinen Mann treffen werde oder dieser alte Mann seine Frau trifft: Die werden nicht eine Ehe führen, wie sie sie bisher geführt haben, aber sie werden zueinandergehören in einer Weise, die sie bisher gar nicht kannten.

Wir können nicht spekulieren, was mit den Geschlechtsorganen sein wird. Aber wir sind in einer Weise identisch mit uns, dass wir eine höhere Form von Mitteilung gegeneinander haben, als wir sie jetzt haben. Jeder Geschlechtsverkehr ist ja dadurch limitiert, dass ein Teil dieses Bezugs ja von der Natur unternommen wird. Wie viel ist Gefühl, wie viel Natur? Der Vollzug als solcher ist ja noch nicht mal ganz einheitlich. Aber dann werden wir uns mitteilen können, ohne von unserer Triebhaftigkeit, wenn nicht sogar Sucht bestimmt zu sein – jeder Trieb hat ja schon die Flanke zur Sucht; es gibt eine Sexsucht heute, die Pornosucht, die Gesellschaft kommt ja nicht mehr raus aus dem Thema. Ich bin ja gar nicht mehr ich selbst da drin. Und das wird wegfallen, das Geschlecht integriert sein.

Noch einmal Hildegard, aber das sagt später auch Thomas von Aquin: Natürlich werden wir als Mann oder als Frau auferstehen.

Genderisten, die meinen, das Geschlecht vertauschen oder auflösen zu können, werden auch im Jenseits ihr Vorhaben nicht umsetzen können?

Aber keineswegs! Wahrscheinlich haben sie zum ersten Mal das große Glück, das zu werden, was sie schon sind. Endlich zu sein, was ich bin!

Und das bedeutet für den Mann, den Sie nannten: Er wird mit seiner Frau in einer Weise umgehen können, in einer Einheit und einer Reinheit und einem ausschließlichen Gelingen, wie das bisher gar nicht möglich war. Das ist Theologie des Leibes, apropos.

Jetzt auf Erden haben wir den Leib nur in einer bestimmten Begrenzung. Ich verfüge nicht wirklich über ihn, nicht ganz. Schon, dass ich alt werde … Er gehorcht mir nicht mehr so. In dem Sinne bin ich nicht Herrin meines Leibes. Aber das werde ich sein.

Nicht die schlechteste Perspektive. Die Fülle, knorke!

… und die Fülle meines Leibes auch. So, wie ein Engel immer er selbst ist, deshalb Jesu Vergleich mit den Engeln! Die werden ihre eigene Kraft über sich haben. Das ist gemeint. Nicht, dass wir geschlechtslos leben.

Wenn wir von dieser Perspektive des Christentums auf unser noch zu bestehendes Leben auf der Erde zurückkommen, das die jungen Leute im heiratsfähigen Alter noch vor sich haben: Was können Sie vor diesem Hintergrund den jungen Menschen an gutem Rat mitgeben, wenn es darum geht, den Partner fürs Leben zu finden?

Ich würde auf jeden Fall einen Rat geben, wenn das Leben wirklich gelingen soll, in den Einschränkungen, die wir leider alle haben, wenn es richtig gelingen soll, einen Menschen des anderen Geschlechtes zu lieben. Die Herausforderung durch einen Menschen des anderen Geschlechtes ist die eigentliche Herausforderung. Man ist leibhaft auf einen anderen eingestellt, so wie Schloss auf Schlüssel, so wie Schlüssel auf Schloss. Und wenn ich meine Geschlechtlichkeit nutze, um mir selbst zu begegnen in meinem eigenen Geschlecht, da kann ich zwar was ausreizen, aber ich komme nie in dieses unglaubliche Sich-hineingeben-können in einen anderen Leib, der anders ist als ich und der mir aber doch in einer unglaublichen Passgenauigkeit entgegenkommt. Und so passgenau, dass ich damit neues Leben zeugen kann. Oder als Frau, was ganz ungeheuerlich ist, es ist uns gar nicht klar, weil es tagtäglich passiert: Dass eine Frau ein Kind trägt. Ich glaube, das ist die Stelle, wo der Mann nicht ganz mitkommt. Aber gut, wir kommen wieder bei dem Mann nicht so richtig mit.

Das würde ich auf jeden Fall raten: Wenn man liebt, gehen wir auf das andere Geschlecht zu, weil wir hier eine Erfüllung finden. Noch mal: Die ist passgenau, erst mal vom Leiblichen her. Dass sie in der Seele erst passgenau wird, wenn man länger zusammenlebt – ja, richtig, da hatten wir schon drüber gesprochen.

Ein zweiter Rat: Nicht zu früh in den leiblichen Vollzug gehen, bevor nicht die drei Fragen beantwortet sind, und die müssen gestellt werden, von beiden Seiten. Und ich wiederhole sie noch einmal: Gehörst du mir allein? Gehörst du mir für immer? Wollen wir beide ein Kind? Wenn alle drei mit ja beantwortet sind, dann kann ich weitergehen: Weil wir fehlbar sind, weil wir schwach sind, brauche ich noch eine Stütze, und die heißt Sakrament. Das ist eine Lebenserfahrung: Man muss eine solche lange Lebensreise segnen lassen, das heißt, man muss sie von einer anderen Kraft mittragen lassen. Die drei Fragen mit Ja beantwortet – und dann gehe ich zum Schöpfer meines Daseins, und dann bitten wir um den Segen, damit das stimmt!

Da gibt es das schöne Bild von C. G. Jung, dem großen Psychoanalytiker, dessen Hintergrund ist übrigens reformiert – ein ganz strenges Bekenntnis und nicht so leibfreundlich wie die katholische Kirche. Jung hat gesagt, im Grunde darf nur jemand heiraten, der auch alleinstehen könnte, denn es gibt auch Ehen, wo man glaubt, der andere ergänzt mich. Man kann bestimmte Dinge nicht, das kann der andere für einen machen. Oder man ist emotional so angewiesen auf den anderen. Er sagt, viele Eheprobleme beruhen darauf, dass ich glaube, der andere müsste mich stützen. Das tut er vielleicht am Anfang, dann wird es aber auch lästig.

Da sind wir wieder bei der emotionalen Sicherheit, die die Frau vom Mann für sich erwartet.

Genau. Das heißt, sich prüfen, ob man den anderen nur als Stütze verwendet. Jung sagt, man muss davon ausgehen, dass jeder zunächst alleinstehen kann, und dass es dann aber ein gemeinsames Dach über uns braucht, und das wäre bei ihm auch der Segen, Gott. Das wissen andere Religionen auch, in anderen Religionen werden Ehen immer eingesegnet, zum Teil tagelang. Der Segen hält sowohl die beiden zusammen, er hält sie aber auch ein bisschen auseinander.

Wenn ich doch nur aus dem Kopf die Vorstellung herausbrächte, lieben hieße miteinander verschmelzen! Das stimmt nicht. Das mag ein emotionaler Augenblick sein; das stimmt aber nicht! Wir sind normalerweise immer zwei, wir sind immer anders. Und das bedeutet, dass wir in dem Zusammensein nicht die Vorstellung haben, der andere ergänzt mich so total, dass ich alle meine Probleme auf ihn übertragen kann. Nein, wir können miteinander bestehen, weil ein Dritter uns auch hält. Nicht nur ich und er. Er wird mir irgendwann mal was husten, wenn ich mit meinen Schwächen immer wieder zu ihm komme und da nie dran arbeite, weil ich immer glaube, der Partner hülfe mir schon.

Und das ist mein Tipp: Die drei Fragen und der Segen, dann haut es einigermaßen hin.

Dann also doch nicht so richtig „ein Fleisch werden“, wie es immer heißt?

Einheit heißt nicht, ineinander zu verschwinden. Einheit heißt immer die Einheit von zweien. Wenn ich sage: Der Stein ist mit sich eins, dann wäre das blödsinnig; der Stein ist einfach da. Aber, wenn zwei Menschen „eins“ sind, heißt das nicht, dass es plötzlich nur noch ein Mensch wäre, sondern Einheit ist eine geistige Einheit. Die Einheit ist etwas, was uns gemeinsam umfasst, aber das ist ja gerade die Attraktivität. Würde mein Mann mich auffressen und ich meinen Mann: dann wären wir zwei Kannibalen, dann wäre keiner von uns da. Die Ehe ist aber kein Kannibalismus. Dass wir aneinander stark werden und miteinander unsere Gemeinsamkeit finden, das nennt man Einswerden. Eins kann nur sein, wenn es zwei oder drei sind, die eins werden. Aber was schon einfach da ist, braucht nicht eins werden.

Einheit ist immer die Einheit von mehreren. Ein Volk ist eine Einheit, das heißt aber nicht, dass da drinnen nur eine Person existiert. Einheit ist ein Band, das viele umfasst. Und in dem Sinne ist die Einheit ein Band, das hier zwei umfasst.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Ein sensationelles Gespräch mit Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz! Wenn dieses Wissen über Mann und Frau in der Bildung und auch in der Ehevorbereitung vermittelt würde, wäre die Welt und wären die Beziehungen ganz anders! DANKE an Christian Rudolf!

Ein wirklich beeindruckendes Gespräch — danke dafür! Ich hatte das Glück, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz schon mehrmals persönlich zu begegnen, und auch dieses Interview ist wieder eine besondere Empfehlung. Sie erklärt auf so verständliche und zugleich tiefgründige Weise, was es bedeutet, Mensch zu sein: mit Leiblichkeit, mit der Spannung zwischen Mann und Frau, mit all den relationalen Herausforderungen.

Der Artikel ist zwar nicht kurz, aber das Lesen lohnt sich absolut. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen — man wird reich beschenkt mit klugen Einsichten.

Zusammenfassung:

In dem Interview mit Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, einer bedeutenden Religionsphilosophin, spricht sie über zentrale Themen unseres Zusammenlebens: Liebesbeziehungen, Geschlechterrollen, Leiblichkeit, Ehe und den Glauben.

1. Autonomie und Beziehung

Unsere Kultur betont Freiheit und Selbstbestimmung. Dadurch bleibt in vielen Beziehungen „die Fluchttür offen“ – Bindung wird unsicherer, Vertrauen brüchiger.

2. Innere Unruhe und fehlende Verwurzelung

Hohe Mobilität und ständige Veränderung führen dazu, dass zwei ruhelose Egos aufeinandertreffen. Es fehlt ein innerer Halt, der Beziehungen trägt.

3. Gemeinsamer Raum

Gerl-Falkovitz betont die Notwendigkeit eines gemeinsamen „Feldes“: Nähe, aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Beziehungen brauchen äußeren und inneren Raum.

4. Leiblichkeit als Ausdruck der Person

Der Leib ist mehr als Körper; er ist seelischer Ausdruck und identitätsstiftend. Leiblichkeit ist zentral für Beziehung und Selbstaussage.

5. Mann–Frau-Sein

Die Spannung der Geschlechter ist für sie wesentlich. Eine Angleichung löscht Identität aus. Frauen wünschen oft keinen angepassten Mann, sondern einen Gegenpol mit eigener Haltung.

6. Drei Kernfragen vor der körperlichen Vereinigung

Verantwortliche Liebe beruht auf drei ehrlichen „Ja“:

– Gehörst du mir allein?

– Gehörst du mir für immer?

– Wollen wir ein Kind?

7. Dauer, Treue und Segen

Langfristige Liebe braucht Verlässlichkeit und etwas, das größer ist als das Paar selbst. Der Glaube und der Segen können eine Beziehung durch Höhen und Tiefen tragen.

8. Hoffnung über den Tod hinaus

Auch im Jenseits bleibt die leibliche Identität bedeutsam: Der Mensch erhält einen verwandelten, aber wirklichen Leib.

🥰@Andreas M.

Schöne Sonntagslektüre, habe viel gelernt und noch mehr wurde ich zum Nachdenken angeregt. Danke vielmals.

Danke für diesen großartigen Artikel! Er hat mich inspiriert und ermutigt.

Der Anspruch an die Ehe ist so hoch formuliert, das schreckt eher ab.

Die Diskussion über den Leib und die Auferstehung sprengt dann den Rahmen.

Hauptsache es entstehen aus Beziehungen gesunde Wunschkinder, die möglichst lange liebevoll und sinnvoll betreut und gefördert werden.

Wunsch-Kinder können auch zufällig entstehen:-)

@Haribo Eben. Im Theologisch-Philosophischen so abgehoben, dass ich abwehrend denke: Ein so erhaben-beseeltes Wesen bin ich nicht und will es als - normaler - Mensch auch nicht sein. Aber die Analyse der heutigen Frauen- und Männergeneration trifft.