„Unsere Zeit braucht schon eine ausdrückliche Beschäftigung mit Hoffnung“

Unter den Leitstern „Hoffnung“ hat die römisch-katholische Kirche das Heilige Jahr 2025 gestellt, und unter demselben Motto ist die Gertrud von le Fort-Gesellschaft zur Förderung christlicher Literatur zu ihrer Jahrestagung zusammengekommen. Corrigenda besuchte im September wie schon vor Jahresfrist die Zusammenkunft der Lesebegeisterten in der Dreiflüssestadt Passau. Behandelt wurden Werke des baltendeutschen Schriftstellers Werner Bergengruen, des Erlösung suchenden Engländers Graham Greene und der namengebenden Gertrud von le Fort – von der Peripherie der Thriller hin zur kontemplativen Tiefe. Im Interview mit der Vorsitzenden der Gesellschaft, der Wiener Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Gudrun Trausmuth, wollte das Magazin wissen, welche Perspektiven auf Hoffnung, letzthin auf ein gelingendes Leben im umfassenden Sinne die christliche Literatur des 20. Jahrhunderts den Lesern unserer Tage bietet.

Eine Ehefrau verliert ihren Mann durch ein Attentat, ihre Kinder werden zu Halbwaisen; eine arglose junge Frau wird zum zufälligen Opfer eines heimtückischen Mörders; ein erfolgreicher Unternehmer begeht im Alter einen Selbstmordversuch – das Problem des Bösen, des Nihilismus und der Verzweiflung prägt unsere Gegenwart. Wenn jemand vor diesem Hintergrund zur christlichen deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts greift – welche Antworten der Hoffnung kann er finden?

Es gibt eine Erzählung von Gertrud von le Fort, die heißt „Die Verfemte“, wo eine schwangere Kriegswitwe einem jungen feindlichen Soldaten, den ihre Familie töten will, durch ein tückisches Moor in die Freiheit verhilft – unter Einsatz ihres Lebens. Aus Barmherzigkeit. Es sind diese fast paradoxen Momente in christlicher Literatur, die uns darauf aufmerksam machen, wie genial der Mensch vom Schöpfer gedacht ist, wie groß seine „innere Freiheit“ gedacht ist.

Da sind wir jetzt natürlich auch bei Viktor Frankl mit seinem Bestseller „Trotzdem Ja zum Leben sagen“, wo er, der vier Konzentrationslager überlebt hat, beschreibt, dass wir Menschen immer, auch im Entsetzlichsten – immer noch Möglichkeiten der Entscheidung haben. Das beschreibt christliche Literatur in vielen Stories, und für uns wird das damit ganz buchstäblich vorstellbar.

Dass die Figur des Paradoxons, von der christliche Literatur in entscheidender Weise durchdrungen ist, auch in der Wirklichkeit vorkommt, bestätigt den Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug des literarischen Raumes: Wenn Erika Kirk dem Mörder ihres Mannes öffentlich vergibt, hat diese Geste eine ungeheure Kraft und Auswirkungen, deren Bedeutsamkeit wir kaum ermessen können, denn es ist die alles verändernde Dynamik des Heilsgeschehens von Tod und Auferstehung. Und das bedeutet auch: Christliche Literatur weist uns unmittelbar auf die verborgene Dimension unseres Lebens hin. Was äußerlich einem Scheitern, ja manchmal der Vernichtung gleichkommt, hat aus der Perspektive der Ewigkeit eine ganz andere Bedeutung.

› Lesen Sie auch: Mit Tolkien und Spengler gegen die Verzweiflung

Wieder Gertrud von le Fort, wieder die Beziehung einer Frau zum Feind: In der Erzählung „Das Gericht des Meeres“ hätte Anne de Vitré die Macht, das Kind des feindlichen Königs mit einem magischen Lied in den Tod zu singen. Doch sie tut es nicht, weil sie, die Gefangene, zu der Einsicht kommt, dass es einer Frau zukommt, Leben zu schenken, nicht Leben zu nehmen ... Sie verhilft dem Kind nur zum heilenden Schlaf, wird aber selbst von einem Landsmann, der die versäumte Rache am Feind beklagt, ins Meer gestoßen und ertrinkt. Äußerlich eine Katastrophe, nicht zu verstehen. Aber das Bild des Morgenrots, das le Fort in der Schlussszenerie über dem Meer aufgehen lässt, deutet an, dass Anne de Vitrés Opfer Grund zur Hoffnung gibt, zu einer übernatürlichen Hoffnung.

Was hat Sie bewogen, die diesjährige Tagung gerade unter das Leitwort der Hoffnung zu stellen? „Liebe“ oder „Freundschaft“ wären ja griffiger gewesen. Ist unsere Gegenwart so hoffnungslos?

Unsere Zeit braucht schon eine ausdrückliche Beschäftigung mit Hoffnung, denn viele Bewegungen und Tendenzen kommen im Letzten ja aus ihrem Gegenteil: der Verzweiflung! Was ist es anderes als Verzweiflung, wenn das Schlagwort von der Selbstbestimmung aufdringlich Tod statt Leben propagiert – was wir in Bezug auf Abtreibung und Euthanasie ja zunehmend haben! Demgegenüber müssen wir Christen „Pilger der Hoffnung“ sein – wie das Motto des Heiligen Jahres der Hoffnung lautet.

› Lesen Sie auch: Tagung der Gertrud von le Fort-Gesellschaft: Von einem Pfeil durchbohrt

Genau dieses Motto war auch ein Grund, dass die „Gertrud von le Fort-Gesellschaft zur Förderung christlicher Literatur“ sich 2025 mit dem Thema Hoffnung beschäftigt hat: Pilger – das drückt aus, dass der Weg steil und steinig sein kann, aber dass er um des großen Zieles willen unbeirrbar gegangen wird.

„Pilger der Hoffnung“ schließt das Leiden, das Teil unserer conditio humana ist, bereits im Begriff ein, aber im Letzten werden Leiden und Tod überwunden vom herrlichen und ewigen Ziel her, das der christliche Glaube verheißt. In diesem Sinne ist Literatur, die das bezeugt oder andeutet oder versinnbildlicht, eine Literatur der Hoffnung.

Die Themen der behandelten Literatur, allen voran Gertrud von le Forts, aber auch Werner Bergengruens, in denen Hoffnungs-Motive verarbeitet sind – was haben sie den heutigen Lesern zu sagen? Oft wird der Literatur jener Autoren vorgehalten, sie sei „verstaubt“ und völlig aus der Zeit gefallen. Spricht sie auch in unsere Zeit?

Das tut sie insofern, als sie charakteristischerweise allgemeinmenschliche Themen und Fragen behandelt. Gute Literatur ist ja immer auch Anthropologie, weiß viel vom Menschen und seinen Schicksalen, und die sind in gewisser Weise überzeitlich. Oft hilft gerade das „Aus-der-Zeit-Fallen“ auch, den notwendigen Abstand zu schaffen, um das Betroffensein erst zu erkennen.

› Lesen Sie auch: Ein Leben zwischen Riga und Rom

Im Falle Bergengruens hält uns sein Pandemie-Roman „Am Himmel wie auf Erden“ (1940), den Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz mitten in der Corona-Pandemie neu aufgelegt hat, unseren Umgang mit (Lebens-)Bedrohlichem vor Augen, dass wir da schnell bereit sind, Religion und Ratio in Panik hinter uns zu werfen und mit zweifelhaften magischen Praktiken zu vertauschen. Gottvertrauen wird in diesem genialen Werk erst nach großen Anfechtungen wieder erworben und muss geläutert werden.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Und natürlich passt christliche Literatur auch deshalb gut in unsere Zeit, weil sie – gerade im sogenannten „historischen Erzählen“ – mehrfache semantische Schichten kennt: Wenn es in le Forts „Gericht des Meeres“ etwa Sätze gibt wie „Wenn man zu einem Verbrechen schweigt, so willigt man in dasselbe ein“ oder „… man bringt es übers Herz, auch Kinder zu töten…“ so hat das in der erzählten Zeit, die das 12./14. Jahrhundert betrifft, eine konkrete Bedeutung, 1943 bekommt es vor dem bekannten historischen Hintergrund eine weitere, dezidierte, und klingt uns heute in Bezug auf die vielen Tabus, die wir in unserer Gesellschaft haben, anders, aber nicht weniger intensiv in den Ohren.

Gute Literatur ist immer auch Anthropologie, sagten Sie. Wie einen von außen hineingeschneiten bunten Vogel stellte ein Vortrag den Schriftsteller Graham Greene vor, von dem man mit Sicherheit sagen kann, dass ihm nichts Menschliches fremd war: Kurzzeitig Mitglied der sowjetischen KP, Alkoholexzesse, ungezählte Affären, Bordellbesuche, Agententätigkeit … Und doch haben Sie dessen Mischung aus Religion, Thriller und Erotik unter „christliche Literatur“ gestellt. Wie das?

Zunächst einmal: In einem Soziogramm christlicher Dichter des 20. Jahrhunderts wäre Graham Greene sicher eher am Rand und in einem gewissen Abstand zu manchen anderen Dichtern zu verorten. Dennoch beharre ich darauf, dass er dazugehört. Warum? Nun, zunächst gehört er, wie auch le Fort und Bergengruen, zu den großen schreibenden Konvertiten, allerdings tat er den Schritt in jungen Jahren und zunächst ganz einfach, um eine Katholikin, Vivien Dayrell-Browning, heiraten zu können. Er stellte diesen Schritt mit 22 Jahren als Formalakt „gleichsam zwischen Mittags- und Abendarbeit“ dar. Doch trotz des äußerlich immer problematischen Lebenswandels war der katholische Glaube von da an so etwas wie die konstante Unterströmung Graham Greenes.

Das Katholische war von da an einfach der Resonanzraum dieses Autors, der sich im Leben wie in seiner Literatur gerne in den Krisengebieten aufhielt … Die Romane „Am Abgrund des Lebens“ („Brighton Rock“, 1938) „Die Kraft und die Herrlichkeit“ („The Power and the Glory“, 1940) „Das Herz aller Dinge“ („The Heart of the Matter“, 1948) und „Das Ende einer Affäre“ („The End of the Affair“, 1951) sind übrigens nicht nur allesamt verfilmt worden, sondern werden offiziell als Greenes „katholische Romane“ bezeichnet!

› Lesen Sie auch: C. S. Lewis zum 125. Geburtstag: Einer, der mit unerbittlicher Logik nachdachte

Da ist schon wieder das „Aber“, denn Greene setzt erzählend mit Vorliebe bei der Sünde an – so zum Beispiel in „The End of the Affair“ beim Ehebruch! Und von hier schafft er es, eine einzigartige Geschichten der Gottsuche und Bekehrung hervorzutreiben. Diese Perspektive ex negativo handhabt Greene einfach genial!

Übrigens hat keine Geringere als Gertrud von le Fort ein Vorwort für seine Essay-Sammlung „Das Paradox des Christentums“ geschrieben, worin sie – obwohl in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil des Engländers – ihn ganz und gar versteht: „Hier ist der Punkt, wo sich der Dichter Graham Greene als Christ erweist: Die erstaunlichen Überraschungen trostvoller Art, die er uns in seiner Dichtung zumutet, fallen immer in dem Sinne aus, dass Gott eben größer ist als das menschliche Herz“.

Und inwiefern ist Graham Greenes Literatur eine Literatur der Hoffnung?

Er zeigt sehr wirklichkeitsnah und modern die Verstrickung des Menschen in die Sünde – da beginnt es. Das ist sein Ansatzpunkt. Und dann, oft geheimnisvoll und gnadengewirkt, aber immer zentral über die Sakramente, erzählt Greene, wie der Sünder sich von der Sünde befreit, ja, manchmal am Ende sogar etwas Heiliges an sich hat. Greene zeigt, dass im Glauben „trotz allem“ immer „alles“ möglich ist: die totale Kehrtwendung, das ganz Andere, das Wunder, die Errettung, der sichere Himmel! Es ist eine Hoffnung, die unmittelbar von oben kommt, die zum Teil einfach geschenkt wird, deren Dynamik sich aber meist auch als sakramental begründet offenbart. So kommt in „The End of the Affair“ gegen Ende ans Licht, dass die Hauptperson Sarah, ohne dass sie das wusste, als Kind heimlich getauft worden war …

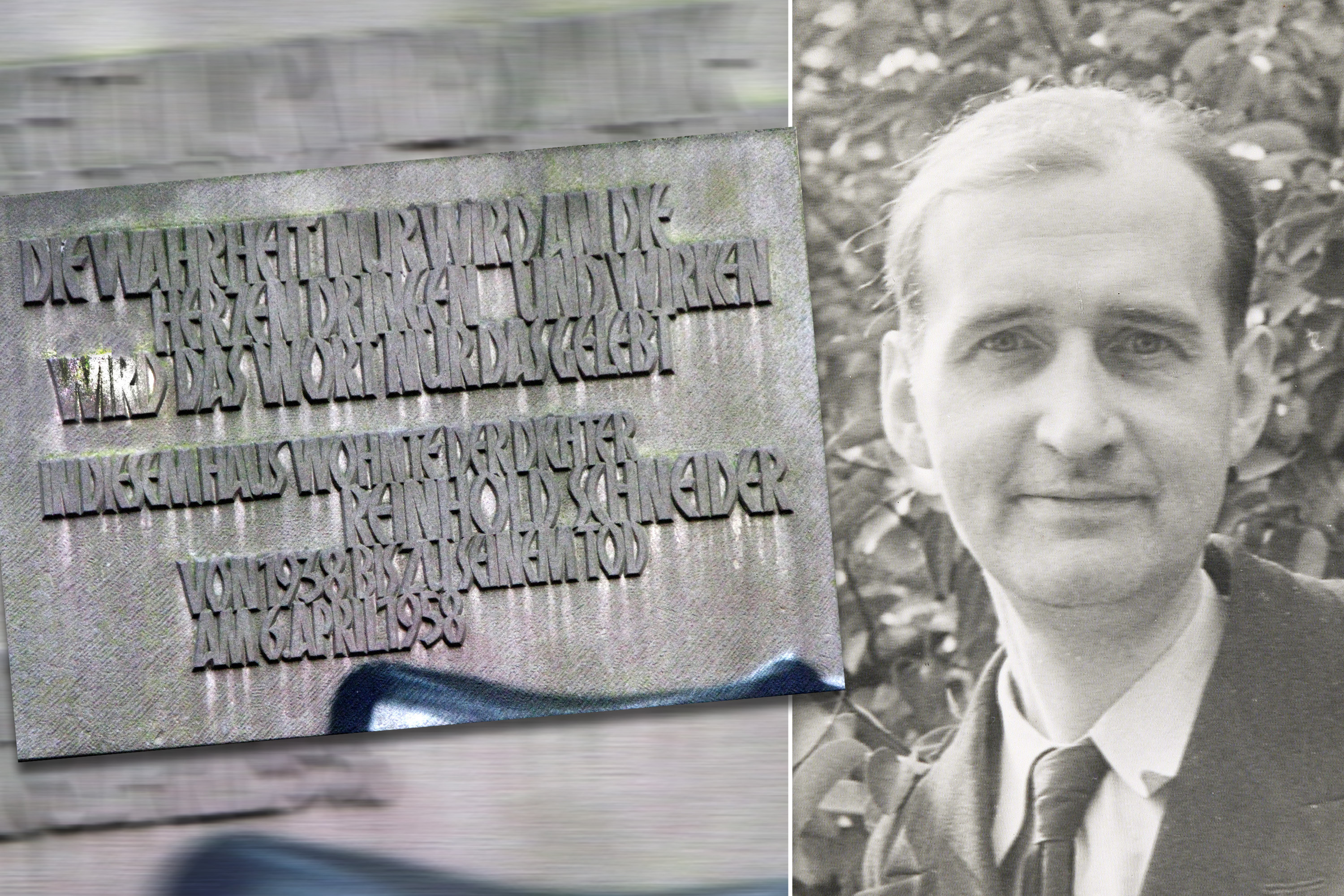

Und noch etwas: Graham Greene, in seiner wilden Mischung und mit seiner (eigenen) Gebrochenheit, ist wohl für so manchen Leser eine gute Möglichkeit, um die Scheu vor einer – oft im Geruch einer gewissen Abgehobenheit stehenden – christlichen Literatur zu verlieren. Von der fruchtbaren Peripherie her, die die spannende Belletristik Greenes wunderbar abdeckt, kann man sich dann ins kontemplativere „Innere“ vorarbeiten, zu Reinhold Schneider, Werner Bergengruen, Gertrud von le Fort.

Die nächste Tagung der Gertrud von le Fort-Gesellschaft zur Förderung christlicher Literatur findet vom 2.-4. Oktober 2026 auf Schloss Fürstenried in München statt. Nähere Informationen dazu und zur Literaturgesellschaft unter www. gertrud-von-le-fort-gesellschaft.de

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Mit großer Freude habe ich den Artikel gelesen, in dem Gertrud von Le Fort und die alten katholischen Schriftsteller so eindrucksvoll hervorgehoben werden. Es ist etwas Besonderes, wenn über jene Autoren geschrieben und gesprochen wird, deren Werke nicht nur sprachlich schön, sondern auch geistlich tief und hoffnungsvoll sind.

Gerade in einer Zeit, in der vieles unsicher scheint, kann das Lesen solcher Literatur eine Quelle echter Hoffnung sein. Diese Bücher führen uns immer wieder zurück zu dem, was trägt – zu Glaube, Vertrauen und innerer Stärke.

Ich selbst lese sehr gerne Gertrud von Le Fort. Nach jeder Geschichte, nach jedem Roman spüre ich neue Hoffnung in meinem Herzen. Ihre Worte berühren, weil sie aus einer Glaubenstiefe heraus geschrieben sind, die heute selten geworden ist.

Darum danke ich von Herzen für diesen Artikel und das Interview – und auch für all jene, die sich zusammentun, um sich mit solcher Literatur auseinanderzusetzen.

Herzlichen Dank für den wunderbaren Beitrag!

Ich stimme ganz mit Frau Schober überein. Die Lektüre dieser Literatur schärft das Gespür für das Schöne, Wahre und Gute.

Welch ein Geschenk, diese Schätze entdecken zu dürfen.

Vielen Dank für den Einsatz, diese zum Grossteil vergriffenen Werke aufzugreifen und wieder zugänglich zu machen!