Wie der Aufbau einer Kultur des Lebens heute aussehen kann

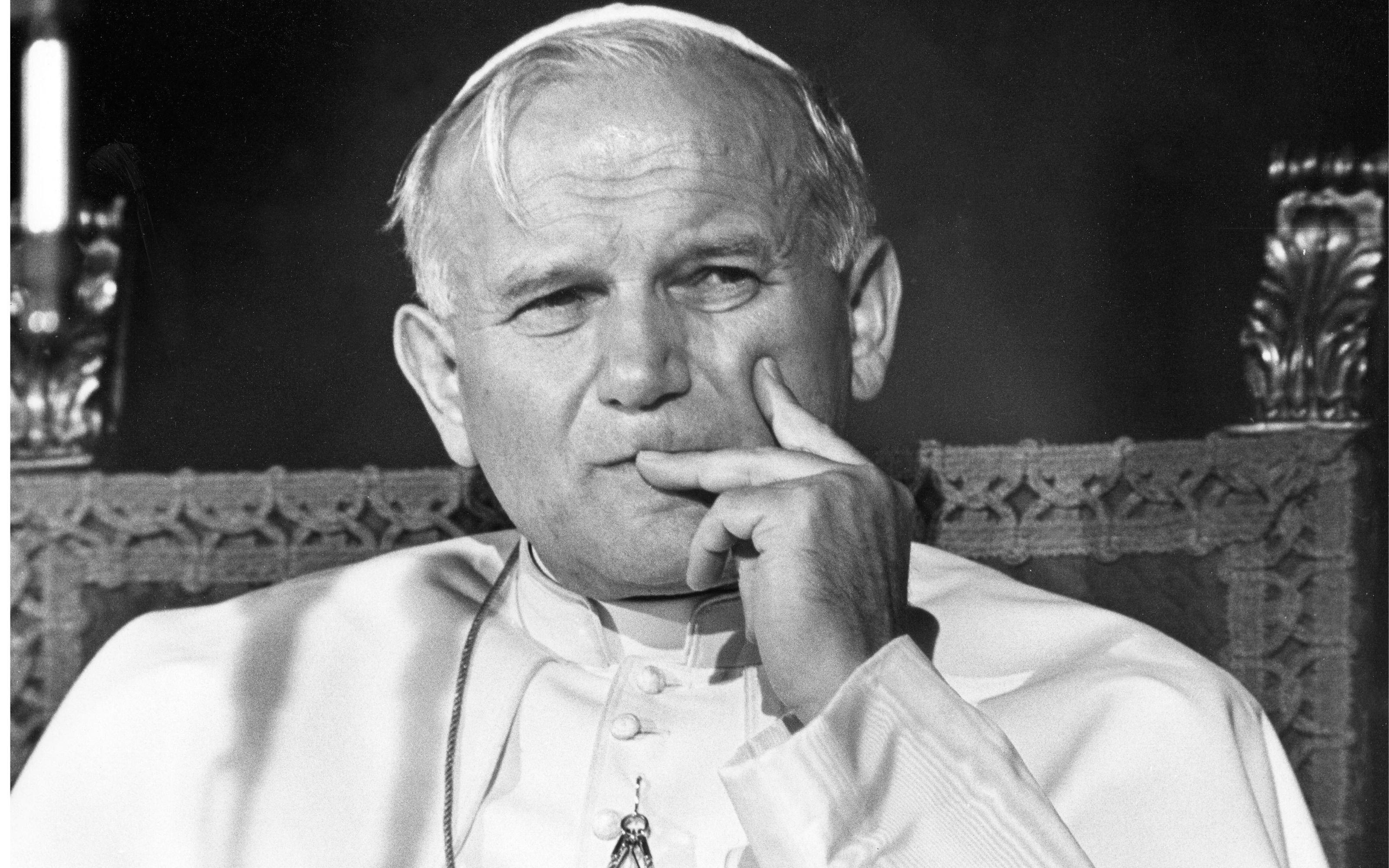

Wer die Enzyklika „Evangelium vitae“ – Das Evangelium vom Leben – nichtsahnend zu lesen beginnt, könnte meinen, es handle sich um eine neue Veröffentlichung des Heiligen Stuhls, so aktuell ist das behandelte Thema. Doch diese große Enzyklika vom mittlerweile heiliggesprochenen Papst Johannes Paul II. erschien vor 30 Jahren, nämlich am 25. März 1995, am Tag der Verkündigung Mariens. Zwar sind 30 Jahre gemessen im Hinblick auf die ganze Kirchengeschichte nur ein Hauch, aber eben doch mehr als ein Drittel der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Deutschen.

Einerseits scheint sich seitdem auf dem Gebiet des Lebensschutzes kaum etwas getan zu haben. Es scheint eher noch schlimmer geworden zu sein – man denke nur an die stürmischen Wochen, die in Deutschland in der Causa Brosius-Gersdorf hinter uns liegen.

Andererseits können die bloße Existenz dieses Mediums, in dem ich diesen Beitrag veröffentlichen darf, die mittlerweile seit 16 Jahren bestehende und beständig erfolgreiche Beratung von Profemina oder der bald seinen sechsten Geburtstag feiernde Münchner Marsch fürs Leben mit überwiegend jungen Teilnehmern als Zeichen der Hoffnung gewertet werden. Eine Hoffnung, dass sich auf dem Gebiet des Lebensschutzes auch in Deutschland mehr tut, als es der Fall zu sein scheint.

Schlussendlich ist Frauke Brosius-Gersdorf doch nicht Richterin am Bundesverfassungsgericht geworden, und Deutschland hat schon lange nicht mehr so ausgiebig über den Lebensschutz diskutiert.

Das christliche Menschenbild

Wegen ihres 30. Geburtstags möchte ich die Enzyklika „Evangelium vitae“ kurz vorstellen, um mich dann vor allem auf ihr viertes Kapitel zu konzentrieren, in dem Ansätze „für eine neue Kultur des menschlichen Lebens“ diskutiert werden. Neben den umfassenden Vorschlägen von Papst Johannes Paul II. werde ich auch auf ein paar eigene Ideen zu sprechen kommen.

Die Enzyklika ist mit 95 Seiten recht lang und umfangreich, doch auf gewisse Weise beschreiben ihre vier etwa gleich großen Kapitel auch die gesamte Heilsgeschichte. Papst Johannes Paul II. beginnt mit dem Brudermord von Kain an Abel, um davon ausgehend nicht nur die gegenwärtigen Bedrohungen des menschlichen Lebens zu erörtern. Auch das erste Kapitel (Randnummern 7–28) ist äußerst lesenswert. Hier sei nur kurz auf einen Aspekt eingegangen, über den es sich nachzudenken lohnt: Der heilige Papst weist darauf hin, dass nach dem Sündenfall, nach der Abwendung des Menschen von Gott, der Mensch sich unverzüglich auch gegen seinen Nächsten versündigt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Da der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, erkennt er nach der Lossagung von Gott durch den Sündenfall weder sich selbst noch das Antlitz Gottes im anderen Menschen und „sinkt [so] ins Nichts“ (Rn. 21–24, Zitat aus „Gaudium et spes“, Rn. 36). Dennoch – und daran zeigt sich die barmherzige und gütige Liebe Gottes – rettet Gott den Menschen, indem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus sendet, der durch sein Leiden und seine Auferstehung den Menschen erlöst und wieder mit Gott versöhnt, worauf im zweiten Kapitel (Rn. 29–51) eingegangen wird.

Hier spricht Papst Johannes Paul II. auch vom christlichen Menschenbild. Der Wert des menschlichen Lebens ergebe sich aus seiner Gottesebenbildlichkeit, aber dieses Leben schließe auch die Befolgung der Gebote Gottes mit ein. Daraus folge eine besondere Verantwortung des Menschen für seine Lebensumstände, sein Leben, das Leben anderer und die Weitergabe des Lebens.

Hingabe an den anderen

Der tiefste Sinn des menschlichen Lebens ist letztlich, eine Gabe zu sein, die sich in der Hingabe an den anderen erfüllt. Im dritten Kapitel (Rn. 52–77) wird dann das „Heilige Gesetz Gottes“, nämlich die Vorgabe des „Du sollst nicht töten“, näher beschrieben und erörtert. Hier sei auf zwei Aspekte kurz eingegangen. Zunächst ist das Gebot „Du sollst nicht töten“ zwar nicht irgendeine Vorschrift, sondern ein ganz zentrales Gebot, es ist aber auch das absolute Minimum, sich daran zu halten. Wer nur durchs Leben geht mit dem Ziel, niemanden zu töten, wird an der Heiligung seines Lebens letztlich scheitern.

Dann geht der Heilige Vater darauf ein, dass sich der Wert des Lebens gerade darin zeigt, wie das Lebensrecht selbst des ungerechten Angreifers und vor allem des Schuldigen hochgehalten wird. Dem schließt sich eine ausführliche Begründung an, warum Abtreibung und Euthanasie abgelehnt werden müssen.

Letztlich endet das Kapitel mit für unsere Zeit sehr wichtigen Aussagen: Die Demokratie ist kein Wert an sich, sondern ein Herrschaftssystem. Gesetze, die in einer Demokratie verabschiedet werden, sind nicht per se gut und richtig, sie müssen die Würde jedes Menschen achten. Letztlich muss auch in einer Demokratie das staatliche Gesetz mit dem Sittengesetz übereinstimmen (Rn. 70).

Eine Kultur des Lebens

Das vierte Kapitel hat es dann in sich, denn der heilige Papst gibt eine schier unendliche Fülle an Ratschlägen und Ansatzpunkten, wie eine neue Kultur des Lebens entstehen kann. Doch was ist überhaupt unter einer Kultur des Lebens zu verstehen? In der Enzyklika stellt Papst Johannes Paul II. an mehreren Stellen der vorherrschenden Kultur des Todes mit Abtreibung, Euthanasie und dem Bösen an sich (z. B. in Rn. 28) die Kultur des Lebens gegenüber. Es geht um „den Mut, einen neuen Lebensstil zu entfalten […]: dem Sein den Vorrang vor dem Haben und der Person den Vorrang vor den Dingen einzuräumen, und zwar auf persönlicher, familiärer, gesellschaftlicher und internationaler Ebene“.

Letztlich geht es „von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme für den anderen, von der Ablehnung zu seiner Aufnahme“ (Rn. 98). Was so einfach, so christlich klingt, ist doch in der praktischen Umsetzung im Alltag viel schwieriger: Man denke nur an die Umsetzung der Kultur des Lebens im Straßenverkehr oder mit dem nervigen Mitmenschen.

Wie gestaltet sich Kultur des Lebens konkret, wo lassen sich Ansätze entwickeln? Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Papst Johannes Paul II. keinen Bereich auslässt. Eine Kultur des Lebens entfaltet sich vor allem im Leben der Kirche und aus dem Leben der Kirche, im täglichen Gebet, in der Liturgie, in den Sakramenten. Wer meint, eine Kultur des Lebens außerhalb einer Rückbindung an Jesus Christus bauen zu können, der hat auf Sand gebaut.

Erziehungsarbeit und Gewissensbildung sind wichtig

Außerdem muss an der Katechese, der Bildung und Erziehung gearbeitet werden, so dass der Appell vor allem den Bischöfen, den Seelsorgern und Theologen gilt, genauso wie Lehrern und Erziehern. Auch an den theologischen Fakultäten und in den Priesterseminaren sollte die Katechese zum Evangelium vom Leben und zu lebensrechtlichen Themen nicht zu kurz kommen.

Erziehungsarbeit und Gewissensbildung, vor allem bei Ärzten, Apothekern und Pflegepersonal, in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu Themen des Lebensschutzes am Anfang und Ende des Lebens werden als essenziell angesehen.

Dazu gehört nicht nur das Wissen um diese Themen, sondern auch die entsprechende christliche Geisteshaltung. Kultur des Lebens kann jedoch nicht auf dieser Ebene stehenbleiben, sondern muss auch die Politik durchdringen, die Gesetze, die Arbeitspolitik, die Familienpolitik, die Städtebaupolitik.

Das persönliche Zeugnis des Einzelnen

In besonderer Weise hebt Papst Johannes Paul II. die Familie als den Ort hervor, in dem Kinder die Kultur des Lebens erlernen. Durch ihre Erziehung, im täglichen Gebet, durch gelebte Nächstenliebe, soziale und politische Bildung und die dort gelebte Wertschätzung für ältere Menschen. Hehre Ziele, vor allem in Anbetracht der Situation der Familien, angesichts von Patchwork und Glaubensabfall? Ja, unbedingt, doch das kann kein Grund sein, nicht genau hier als Einzelner anzusetzen und der herrschenden Kultur des Todes durch die eigene Familie eine Kultur des Lebens entgegenzusetzen.

› Lesen Sie auch: Wir wollen unsere Stimme erheben und bekennen

Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen. Selbst wenn nur wenige genau an diesem Punkt und in ihrer Familie beginnen würden, wäre schon einmal ein Anfang gemacht. Denn Papst Johannes Paul II. verweist zudem auf die Bedeutung des persönlichen Zeugnisses für eine Kultur des Lebens, das doch genau durch eine Familie gegeben werden kann, die diese Kultur des Lebens wirklich beherzigt.

Der heilige Papst erwähnt außerdem das persönliche politische Engagement, so dass hiermit gleichzeitig eine herzliche Einladung zum nächsten Münchner Marsch fürs Leben am Samstag, dem 18. April 2026, ergeht. Die Enzyklika schließt mit diesem Aufruf: „Wir müssen alle zusammen eine neue Kultur des Lebens aufbauen“ (Rn. 95).

Den Ursachen eines Schwangerschaftskonflikts begegnen

Daran anschließend noch drei eigene Punkte, um ganz konkret an einer Kultur des Lebens mitwirken zu können. Ich beziehe mich mit diesen Vorschlägen vor allem auch auf das Arbeitsleben und auf erwerbstätige Frauen beziehungsweise Studentinnen. Warum mache ich diese Vorschläge?

Erstens sind biografische Gründe eine der drei Hauptursachen für einen Schwangerschaftskonflikt. Das heißt, eine Frau hat beispielsweise gerade erst ihr Studium oder ihre Ausbildung begonnen, eine neue Arbeitsstelle angetreten oder steht vor ihrem nächsten Karriereschritt. Wir benötigen daher also gerade in der Arbeits- und Studienwelt neue Ansätze für eine Kultur des Lebens, um den Ursachen für Schwangerschaftskonflikte innovativ und effektiv begegnen zu können.

Zweitens, weil man gerade in Lebensschützerkreisen – auch zur Freude unserer Gegner – einen kulturellen Rollback befürwortet, indem man Frauenkarrieren pauschal als schädlich deklariert. Dabei sollte jedem klar sein, dass sich erstens keine Frau ihren Lebensweg diktieren lassen wird, zweitens mit der pauschalen Aussage „Frauen sollten nicht arbeiten, sondern daheim bei ihren Kindern sein“ kein Blumentopf und vor allem kein Herz zu gewinnen sein wird, und drittens eine Rückkehr in die vermeintlich so guten 1950er Jahre romantische Augenwischerei ist, aber nicht Spiegelbild eines realistischen Blicks auf Geschichte oder Gegenwart.

Die Abwertung einer Frau, die bei ihren Kindern bleibt, verbietet sich natürlich ausdrücklich. Gleichzeitig sollte aber auch nicht jede Frau, die erwerbstätig ist, als Untergang des Abendlands deklariert werden. Das Ziel muss sein, gemeinsam an einer Kultur des Lebens zu arbeiten und nicht dem anderen seinen Lebensentwurf vorzuhalten.

Was also sind meine Vorschläge? Ich nenne sie „Bedingungen radikal neu denken“, „Vorbilder und Selbstbewusstsein“ und „Abrüstung in der Sprache“.

Mehr Flexibilität für Frauen im Arbeitsleben

Ersteres klingt zunächst wie aus einem schlechten Managementseminar oder dem neuesten TikTok-Video der Linkspartei, gemeint ist dabei aber Folgendes: Es muss auch in der Arbeitswelt nicht alles bleiben, wie es ist oder wie man es immer schon gemacht hat. Könnte man nicht auch innovative Lösungen finden, wenn eine Frau im Arbeitsleben schwanger wird – zum Beispiel ihre Stelle für eine gewisse Zeit mit jemandem aus dem Ausland besetzen, der dann gleichzeitig Auslandserfahrung sammeln kann?

Müssen Stellen zwingend bestimmten Führungsebenen und Gehaltsbändern zugeordnet werden? Könnte man hier nicht mehr Flexibilität schaffen, indem solche starren Vorgaben abgeschafft werden, wie es der Siemens-Konzern vor einigen Jahren gemacht hat? Geht nicht, gibt es nicht, und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Denn dann erleiden Frauen weniger Ansehensverlust, wenn sie nach den Kindern nicht auf ihre frühere Stelle zurückkehren.

Eine Alternative: Man lebt und akzeptiert diesen sogenannten Ansehensverlust ganz bewusst. Es ist für mich bei all dem Feminismus, der gepredigt wird, völlig unverständlich, warum Frauen sich noch immer von Männern ihre Karrierewege diktieren lassen. Karrierewege, die ihren Höhepunkt an Arbeit und Engagement zwischen Anfang 30 und Mitte 40 haben, genau in der Zeit, in der auch Kinder kommen – und, liebe Linke, es sind nun einmal Frauen, die Kinder bekommen.

Selbstbewusst eigene Karrierewege einschlagen

Anstatt das Spiel der Männer mitzuspielen, wäre es doch endlich angebracht, ganz selbstbewusst eigenständige Karrierewege einzuschlagen, die länger dauern, mehr Unterbrechungen haben und auch aus Teilzeit bestehen, um dann später, wenn die Kinder größer sind, wieder einzusteigen. Geht nicht – sagt wer? Man muss sich nur trauen und einen realistischen Blick auf die ökonomischen Realitäten werfen: Der demografische Wandel wird die Unternehmen dazu nötigen, in Zukunft andere Wege zu gehen und die Forderungen ihrer fähigen Frauen zu erfüllen.

Ende 2024 hat Katja de la Viña genau das getan und sich von ihrer Position als CEO der Allianz-Lebensversicherungs-AG verabschiedet. Sie wird die nächsten Jahre in Teilzeit arbeiten, damit sie ihre Töchter nicht erst wieder bei deren Abitur sieht, wenn es zu spät ist. Sie hat in einem Interview mit dem Manager Magazin den anmaßenden Einwänden der Journalistin, dass Männer so etwas doch auch nicht tun würden, standgehalten und selbstbewusst entgegnet, dass so etwas heutzutage doch möglich sein müsse.

Damit ist sie gleichzeitig ein Vorbild und prägt die Kommunikation und den Inhalt der Führungsebene in diesen Fragen. Denn wenn eine Frau weiß, dass solche Wege, Auszeiten etc. möglich sind, dann traut sie sich auch, danach zu fragen. Und vor allem weiß sie bei einem Schwangerschaftskonflikt, dass sie sich nicht zu schämen braucht, schwanger zu sein.

› Lesen Sie auch: Von Gelingen und Scheitern

Es ist insbesondere die Aufgabe von Führungskräften und Unternehmern, auf diese Art und Weise eine Kultur des Lebens in der Arbeitswelt aufzubauen mit der Botschaft: „Hier in meiner Abteilung freuen wir uns über jedes Kind, und gleichzeitig ist ein Kind nicht das Ende des Arbeitslebens.“

Mit solchen Vorbildrollen stärken wir das Selbstbewusstsein von Frauen, sich nicht als eine schlechtere Art von Mann zu fühlen, der leider mit dem kleinen Produktionsfehler kommt, Kinder zu gebären, sondern als das, was sie sind: Frauen, mit dem besonderen Privileg, Kinder gebären zu dürfen, und daraus auch Forderungen ableiten zu können: Beförderungen jenseits der 40, Übernahme neuer oder fachfremder Aufgaben auch nach längerer Abwesenheit, geteilte Teamführung, Aufnahme in Führungsnachwuchsprogramme, wenn die Kinder groß sind. Das sind keine Märchengeschichten, sondern ist durchaus immer mehr gelebte Praxis. Es stimmt, dass man sich zwar trauen muss, sie einzufordern. Aber in Zeiten immer längerer Lebensarbeitszeit und weniger Jüngerer, die nachkommen, wird der zu brechende Widerstand gering sein.

Abrüstung der Sprache

Was meine ich schlussendlich mit der Abrüstung in der Sprache? In seiner zweiten Ansprache nach seiner Wahl hat Papst Leo XIV. vor den im Vatikan akkreditierten Journalisten genau dies gefordert.

Das gilt jedoch nicht nur im Journalismus, sondern auch im Alltag, im Arbeitsalltag sowieso. Halten wir uns doch mit Urteilen, mit Abwertungen der Lebenssituation des anderen einfach ein kleines bisschen mehr zurück. Man muss sich nicht darüber brüskieren, „dass so schnell schon das zweite Kind kommt“ oder „die Frau arbeitet, obwohl sie zwei Kinder hat“. Wie sehr mit abfälligen Worten wie „schon wieder schwanger“ oder „in dieser Situation schwanger“ Schwangerschaftskonflikte überhaupt erst ausgelöst werden, davon können die Beraterinnen von Profemina ein Lied singen.

Die Freude über ein Kind, die echte Wertschätzung einer Mutter gegenüber – dies beständig zum Ausdruck zu bringen, wäre ganz sicher der erste Schritt hin zu einer neuen Kultur des Lebens.

Kommentare

Danke für die aufmunternden Worte. Kaum einer interessiert sich dafür und doch sind ausnahmslos alle davon betroffen. Zum Glück für uns brauchen wir nicht die Mehrheit, sondern nur eine kleine tatkräftige Minderheit sein.