Glaube oder Werte?

Die Schule sollte frei von Ideologie sein. Politische Beeinflussung gehört nicht ins Klassenzimmer. Was sehr wohl dort Platz haben sollte: Information und Wissen rund um politische Vorgänge.

Wie sieht es mit der Religion aus? Schweizer Schulen sind zu einem säkularen Unterricht angehalten, also einem religionsneutralen Unterricht. Ein Biologielehrer vermittelt die Lehren Darwins und nicht die Schöpfungsgeschichte. In Physik wird man auf Naturgesetze stoßen und nicht auf diejenigen von Gott.

Gleichzeitig beruhen die meisten Schulen, in Leitlinien ausformuliert oder zumindest nach dem allgemeinen, gewachsenen Verständnis, auf „christlichen Werten“. Mit denen kann meist auch derjenige leben, den man nicht im Gottesdienst antrifft, weil es sich um Selbstverständlichkeiten handelt, die den Kitt einer Zivilgesellschaft bilden. Es gibt wenig Leute, die sich mit Feuereifer gegen Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe stellen.

Ein ständiger Balanceakt

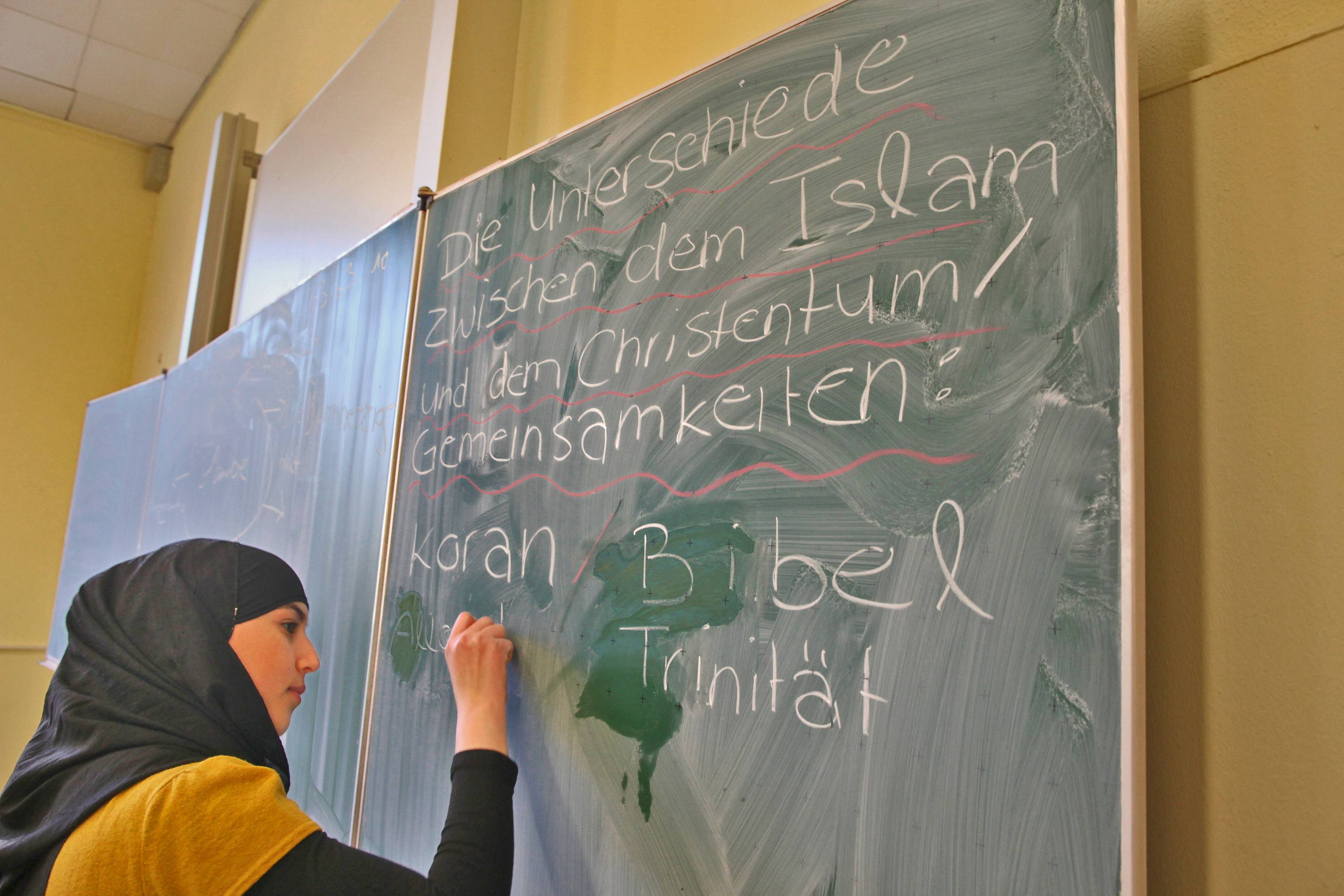

Irgendwie christlich, aber bitte nicht in ausgesprochener Form, die Werte einer Religion vorleben und ohne die Religion dabei selbst ins Zentrum zu stellen. Das ist der ständige Balanceakt im Bildungssystem. Er wird dann zur regelrechten Zitterpartie, wenn der Umgang mit anderen Religionen ins Spiel kommt. Die jüngste Kopftuchdebatte hat das einmal mehr gezeigt.

Aktuell streitet sich die Politik um einen weiteren Fall. Im Kanton Thurgau verlangen mehrere Kantonsräte, dass nur noch die beiden christlichen Landeskirchen in der Volksschule Religionsunterricht erteilen dürfen. Heute gibt es dort vereinzelte Schulgemeinden, in denen der Islam unterrichtet wird.

Das aber, so argumentieren die Kritiker, lasse sich nicht mit dem Volksschulgesetz vereinbaren. Dieses verlange ausdrücklich die Förderung der Kinder nach christlichen Grundsätzen und demokratischen Werten. Beides werde im Islam nicht transportiert.

„Auf lokale Bedürfnisse reagieren“

Die Forderung hat einen schweren Stand. Wie immer in diesen Fällen sind die Gegenargumente aber nicht inhaltlicher, sondern technischer Natur. Die Thurgauer Regierung lehnt den Vorstoß der Kantonsräte ab, weil dieser die Gemeindeautonomie beschränken würde. Es sei nötig, „lokal auf Bedürfnisse zu reagieren“. Anders gesagt heißt das: Wenn es in einzelnen Gemeinden bereits jetzt oder schon bald mehr muslimische als christliche Kinder in einer Schulklasse gibt, muss man eben irgendwie handeln. Sich den herrschenden Zuständen anpassen beispielsweise.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Denkt man diesen Ansatz zu Ende, muss man sich fragen, warum an einzelnen Schweizer Schulen noch Deutsch unterrichtet wird, obwohl die Mehrzahl der Schüler Deutsch weder als Muttersprache spricht noch in der Familie lernt. Wenn die Mehrheit die Bedingungen diktiert, dann wäre es nur konsequent, den Deutschunterricht als Fremdkörper zu definieren und fallen zu lassen.

Wie es weitergehen wird, lässt sich leicht abschätzen: Es wird nach dem „Kopftuch-Kreuz-Schema“ verlaufen. Schon bald werden die fleißigen Verteidiger des Morgenlands sagen, wenn man den Islam aus der Schule verbanne, müsse dasselbe mit dem Christentum geschehen. Dann erst sei die Schule religionsneutral. Wenn schon, denn schon: weg mit Religionsunterricht jeder Art.

Den eigenen Wurzeln begegnen

Diesem Reflex liegt ein falsches Verständnis zugrunde. Christlicher Religionsunterricht ist in der Schweiz keine Missionierungsarbeit. Es geht nicht darum, die Kinder zu überzeugen, sondern ihnen ihre Wurzeln und die der Gesellschaft, in der sie leben, näherzubringen.

Wir sind alle nicht vom Himmel gefallen, sondern das Produkt unserer gemeinsamen Geschichte. Die liegt nicht nur, aber auch im Christentum begründet. Das gesellschaftliche Zusammenleben in der Schweiz ist in der Praxis vermutlich weit mehr geprägt von ihrem christlichen Hintergrund als von den Schlachten der alten Eidgenossen oder dem Rütlischwur.

Kinder von Migranten aus anderen Kulturkreisen haben das Recht, auch ihren eigenen, ursprünglichen Wurzeln zu begegnen. Gleichzeitig müssen sie aber, wenn ihre Zukunft hier liegen soll, mit den Wurzeln der neuen Heimat und deren Gepflogenheiten vertraut gemacht werden. Die Schule ist oft der einzige Ort, der das ermöglicht, weil das Elternhaus das nicht bieten kann oder will. Wer das Christentum aus den Klassenzimmern verbannt, erschwert es migrantischen Kindern, „anzukommen“.

Unterschiedliche Kulturen im Wettbewerb

Begriffe wie Nächstenliebe oder Barmherzigkeit sind schwer zu greifen, wenn sie im luftleeren Raum stehen. Worauf sind sie begründet, woher kommen sie, warum bauen wir darauf? Wer stand am Anfang dieser Botschaften, und wie haben sie es bis in die heutige Zeit geschafft? Das ist der Wert von Religion im schulischen Kontext: diese Ursprünge sichtbar zu machen.

Dem Islam in Schulen in der Form offiziellen Unterrichts freien Lauf zu lassen, bedeutet letztlich, völlig unterschiedliche Kulturen und Wertvorstellungen in einen freien Wettbewerb eintreten zu lassen.

Verborgen im Klassenzimmer mag das noch als religiöse Diversität gefeiert werden. Auf lange Sicht trägt es diesen Wettbewerb aber in die gesamte Gesellschaft. Verlierer werden unsere gewachsenen Werte sein.

Kommentare

Religionsunterricht ist generell ein heikles Thema. Das Problem ist hier, - sowohl bei Christentum wie Islam - dass kein authentischer, sondern ein entkernter, liberalistischer Glaube gelehrt wird. Katholische Religionslehrer haben wenig Spielraum, den Schülern zu erklären, was der kath. Glaube tatsächlich ist. Tun sie es doch, so ist Ärger mit der Schulleitung abzusehen. Konsequenterweise muss man sich deshalb fragen: Wenn der Religionsunterricht nicht zum Glauben, sondern von ihm weg führt, ein falsches Verständnis von ihm erzeugt, das sich später nur mit Mühe ausbügeln lässt, welchen Sinn hat dann dieser Unterricht noch? Auch bezüglich des Islam ist die Situation unbefriedigend. Für den Unterricht werden Lehrer herangezogen, die selber gar nicht religiös sind und mit dem Islam nichts am Hut haben. Ich habe den Eindruck, da wird nicht über den Islam aufgeklärt, sondern darüber, wie liberale christliche Theologen über den Islam denken. Aus einer gläubigen Sicht stellt also der Religionsunterricht eine Gefahr für den Glauben dar.

Eine Möglichkeit dieses Dilemma aufzulösen wäre es, für alle einen fundierten Ethikunterricht einzuführen. Die klassische abendländische Philosophie basiert auf dem Naturrecht, sie leitet zum Guten handeln an. Darüber hinaus könnten Eltern, die ihr Kind religiös erziehen wollen, in eigener Initiative Möglichkeiten zu einem authentischen Religionsunterricht organisieren. Schaut man auf den Islam, ist das freilich nicht ohne Gefahr, aber eine bessere Möglichkeit sehe ich derzeit in einer säkularen Staatsordnung (die sich selbst ernst nimmt) derzeit nicht.

@EUM Und was ist mit Art. 7 III 1 GG?