Aus Lausanne lernen

Lausanne, eine Stadt im französischsprachigen Teil der Schweiz, wurde in der vergangenen Woche zum Schauplatz von Szenen, die wir sonst aus den französischen Banlieues kennen: Jugendliche randalieren, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, verwüsten Läden und Autos. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen, der sich auf einem gestohlenen Roller der Kontrolle durch die Polizei entzog und dabei ums Leben kam.

Ohne Frage ein Ereignis mit furchtbarem Ausgang. Der Tod des Jugendlichen war aber nur sehr kurz das bestimmende Thema in den Medien. Überlagert wurde er schon bald von den erwähnten gewaltsamen Aufständen und schließlich von einem Vorwurf: Die Polizei im Kanton Waadt sei von Rassismus unterwandert. Grundlage war ein – privater – Chat, in dem sich einige Polizisten unschön über Migranten ausgelassen hatten.

Statt nüchterner Aufarbeitung über die Ursachen des Vorfalls werden seither Behörden und Polizei an den Pranger gestellt. Die Politik sieht sich gedrängt, Entschuldigungen zu formulieren und Verständnis zu heucheln. Obschon die bisherigen Ermittlungen klar zeigen, dass im konkreten Fall die Verfolgungsjagd des Rollerdiebs nichts mit der Hautfarbe zu tun hatte.

Organisierte Gewalt

Dem allgemeinen Rassismusvorwurf kann man gern nachgehen, doch anderes scheint aufgrund der Vorfälle dringender. Denn der Verdacht liegt nahe, dass es vielen der Randalierer gar nicht um den tragischen Todesfall ging, sondern um eine willkommene Gelegenheit für Gewalt, für ein Ventil von Frust und Aggression. Es waren nicht die engen Freunde des Todesopfers, die Container in Brand setzten und einen Lokalpolitiker verprügelten. Es waren via Messenger herbeigerufene Raufbolde.

Genau das aber kennen wir aus Frankreich. Dort wachsen Jugendliche mit Migrationshintergrund längst in Parallel- und Gegenwelten auf, in denen das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr gilt. Jeder Vorfall, der irgendwie als Polizeigewalt oder Diskriminierung gedeutet werden kann, führt reflexartig zu tagelangen Unruhen. Die Ursachen sind komplex – aber sie haben sehr viel mit gescheiterter Integration, mit verfehlter Migrationspolitik und mit einer Kultur zu tun, die Autorität ablehnt, solange sie vom Staat kommt.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Die Schweiz wäre gut beraten, genau hinzuschauen, statt dieselben Fehler zu wiederholen. Die Debatte über „Rassismus“ ist dabei ein Ablenkungsmanöver. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Wieso geraten Jugendliche überhaupt in eine solche Spirale aus Gewalt und Ablehnung der Polizei? Wieso sehen sie in Uniformierten nicht Ordnungshüter, sondern Feinde? Gehen auf diese los und – man muss es offen sagen – lösen damit wohl nicht zuletzt auch die negativen Gefühle aus, wie sie sich im besagten Chat geäußert haben?

Die Schweiz ist nicht immun gegen Zustände wie in Frankreich oder Deutschland

Die Antwort darauf ist unbequem. Migration verändert eine Gesellschaft. Wer sie nicht steuert, wer Integration dem Zufall überlässt, riskiert Spannungen. Das sieht man nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland oder Belgien. Ganze Stadtviertel sind dort zu Problemzonen geworden, in denen die Polizei kaum noch Autorität hat. Wer glaubt, die Schweiz sei dagegen immun, verkennt die Realität. Lausanne zeigt: Wir sind näher an französischen Verhältnissen, als wir uns eingestehen wollen.

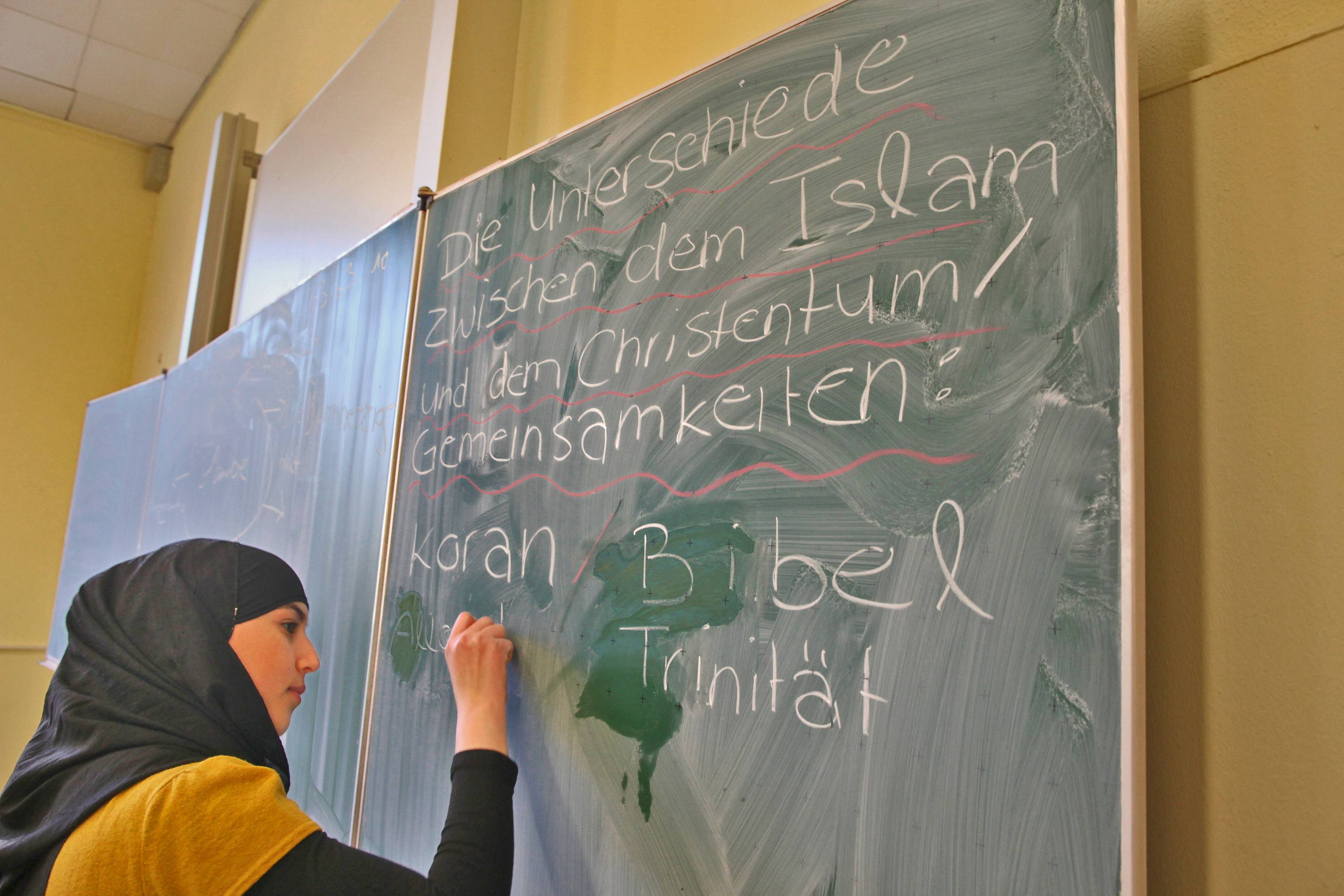

Das bedeutet nicht, dass jeder Migrant oder jeder Jugendliche mit ausländischen Wurzeln ein Randalierer ist. Aber es bedeutet, dass Integration kein Selbstläufer ist. Integration heißt nicht nur Sprachkurse und Lehrstellen. Sie heißt auch Prinzipien- und Wertevermittlung, Respekt vor dem Staat, Akzeptanz der Regeln dieses Landes. Wenn das nicht funktioniert, entstehen Parallel- und Gegengesellschaften, und mit ihnen wächst die Gewaltbereitschaft.

Die schnelle Schuldzuweisung an die Polizei ist dagegen billig. Polizisten handeln in Extremsituationen, unter Druck, und ja: auch sie machen Fehler. Doch sie sind nicht das eigentliche Problem. Wenn wir glauben, die Lösung liege darin, die Polizei für alles verantwortlich zu machen, verschieben wir das Problem nur. Die Politik wird so gezwungen, sich ständig zu rechtfertigen, statt Ursachen zu bekämpfen.

Französische Verhältnisse verhindern

Die Schweiz hat jetzt die Chance, ehrlich zu sein. Sie muss sich fragen: Wollen wir einen Weg einschlagen, der in die französischen Verhältnisse führt? Oder ziehen wir rechtzeitig die Notbremse? Immigration muss so gestaltet werden, dass Integration wirklich gelingt. Mit klaren Erwartungen, mit der Bereitschaft, Fehlentwicklungen offen zu benennen – und mit dem Mut, Probleme nicht hinter Schlagworten wie Rassismus zu verstecken.

Lausanne darf kein Vorbote sein. Lausanne muss eine Warnung sein. Wenn wir die falschen Schlüsse ziehen, wird der nächste Funke genügen, um das Feuer erneut zu entfachen. Und dann werden wir feststellen, dass die Schweiz doch nicht so anders ist als ihre Nachbarn – nur dass wir es hätten besser wissen können.

Kommentare

Die Realität ist, dass Integration (geschweige denn Assimilation) in der Größenordnung nicht möglich ist. Kein Land hat es geschafft, trotz durchaus unterschiedlicher Voraussetzungen und Herangehensweisen. Der einzige Schluss: Wollen wir als Europäer unsere Heimat lebenswert halten, müssen wir die Masseneinwanderung beenden und soweit wie möglich (viel wird nicht möglich sein) rückgängig machen.

Jugendliche randalieren

Erstmal euphemistisch von "Jugendlichen" schreiben, dann fordern, dass Probleme offen benannt werden, was denn nun?