Leo XIV.: Der Papst, den die Zukunft braucht

Papstnamen sind Programm. Gleich vier Päpste – Johannes XXIII., Paul VI., Johannes Paul I. und Johannes Paul II. – standen im Zeichen des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner Fortsetzung. Benedikt XVI. hat bewusst einen Akzent gesetzt, indem er diesen Prozess auch durch die Wahl seines Namens symbolisch abgeschlossen hat. Mit dem Rückgriff auf einen bewährten, historischen Namen wollte Ratzinger klarmachen: zurück in die Kontinuität des Bewährten, Tradierten, des immer verlässlich Gültigen.

Ganz im Kontrast dazu steht die Namenswahl Franziskus des Jorge Mario Bergoglio. Über Jahrhunderte hatten die Päpste auf die Namen von Vorgängern zurückgegriffen, oder – im Falle von Albino Luciani mit Johannes Paul I. – zumindest bekannte Namen kombiniert. Franziskus war auch deswegen eine „Revolution“ im Wortsinn, weil der Name einzigartig war. Der soeben von uns gegangene Papst setzte damit auch im Namen ein Kontrastprogramm zum Vorgänger. Der Name bedeutete nicht nur Aufbruch, sondern Aktualität, Gegenwartsbezug und eine gewisse Unordnung. Franz von Assisi war bekanntlich kein Konformist.

Der neue Papst wird vor einer schwierigeren Aufgabe stehen: Er muss einen Namen wählen, der keine zu großen Versprechen macht – oder zu sehr Erinnerungen an einen Vorgänger weckt. Benedikt hat bewusst darauf verzichtet, sich als Johannes Paul III. zu bezeichnen, weil die Schuhe dieses Jahrhundertpapstes kurz nach dessen Tod zu groß gewesen wären. Eine Tatsache, die auch für mindestens zwei weitere Papstgenerationen gelten dürfte. Der Titel würde derzeit noch zu sehr als Hybris interpretiert.

Thematisch ein Papst der 1970er Jahre, sagen Kritiker über Franziskus

Die beiden Alternativen Benedikt XVII. und Franziskus II. hätten ein ähnliches, wenn auch anders gewichtetes Problem. Vom ersten Moment, da ein neuer Pontifex auf die Loggia tritt, würden sie als jeweiliges Gegenmodell zu den „Ratzingerianern“ oder „Bergoglianern“ der katholischen Welt wahrgenommen. Beide Namen würden polarisierend in einer Kirche wirken, die jetzt nach Ausgleich und gleichzeitig nach einer neuen Perspektive sucht.

Denn auch das ist nach der Beisetzung des jüngst verschiedenen Pontifex klar geworden: Franziskus war nicht der Papst, der die Kirche ins neue Jahrhundert geführt hat. Ebenso wie Benedikt haftete ihm der Anachronismus des 20. Jahrhunderts an. Während Benedikt von seinen Kritikern eine Rückkehr in die Vergangenheit vorgeworfen wurde, lässt sich das über Franziskus nicht weniger sagen: Er sei thematisch ein Papst der 1970er Jahre gewesen, aber nicht der 2010er. Auch deswegen finden sich zahlreiche seiner Anhänger unter den Vertretern der Achtundsechziger- und Hippiegeneration, während die Bilder aus Chartres oder den Osternächten eine Jugend zeigen, die sich wieder an traditionellen Formen orientiert.

Was die Kirche braucht, ist kein Übergangspapst, sondern ein Brückenpapst – ein Pontifex für das 21. Jahrhundert, der ein Mann der Gegenwart ist und nicht an den Rezepten der 1870er oder 1970er hängt, sondern die Lehren der vergangenen Jahrhunderte katholisch übersetzt, ohne sich im Zeitgeist zu verlieren. Die Namen Johannes und Paul bedeuteten, das Rad neu erfinden zu wollen. Pius wäre eine derzeit noch taktisch unkluge Wahl, die nicht nur das liberale, sondern auch das moderate Lager aufschrecken würde.

Transhumanismus, Massenmigration, Klimakult: Die soziale Frage ist anthropologisch geworden

Auch daher kommt vor allem ein Papstname in Betracht, weil er so lange zurückliegt, dass sein Pontifikat keinen negativen Ruch besäße; jedoch wiederum keine zu altertümliche Konnotation hat (wie Innozenz, Gregor oder Clemens), so dass die Bedeutung seines Pontifikats zu vage bliebe: nämlich Leo XIV.

Der direkte Vorgänger, Leo XIII., spielte exakt jene Rolle, die derzeit ausgefüllt werden muss: Ein Papst zwischen zwei Jahrhunderten, der eine katholische Antwort auf die drängenden Fragen der Zeit gefunden hat. Leo XIII. war ein Papst der Bücher, Enzykliken und Bibliotheken. Er öffnete das Fenster zur Scholastik nicht, um zurückzublicken, sondern um Licht in die Fragen der Moderne zu bringen.

Ein Papst in dieser Tradition müsste mehr sein als ein Sakralverwalter. Er wäre ein Papst, der – wie Benedikt – theologisch denkt, philosophisch fühlt und wieder Klarheit in die Lehre nach einer Zeit der Vagheit, Verwirrung und Verdunklung bringt.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Doch der neue Leo darf kein Elfenbeinturm-Intellektueller bleiben. Leo XIII. schrieb mit „Rerum Novarum“ (lat. „von den neuen Dingen“) das erste soziale Manifest der katholischen Moderne – ein Text, der Arbeiter ansprach, ohne marxistisch zu werden. Auch ein Leo XIV. müsste sich der sozialen Frage stellen – aber sie neu formulieren. Die soziale Frage besteht nicht nur aus Klassenkonflikt und Lohnfragen; sie ist anthropologisch geworden. Transhumanismus, Identitätsfragen, Künstliche Intelligenz, Milliardärssozialismus, Massenmigration, der Konflikt zwischen Bewahrung der Schöpfung und Klimakult sowie die Marginalisierung des Individuums zeichnen die neue anthropologisch-soziale Frage.

Ein solcher Papst würde sich nicht zwischen Greta Thunberg und Elon Musk stellen müssen, sondern tiefer ansetzen: bei einer Theologie des Menschseins gegen eine Ideologie des Machbaren. Hier sehen wir eine neu zu interpretierende Franziskus-Komponente.

Der Papst ist Sprachrohr der sichtbaren und der unsichtbaren Schlacht

Nicht alle Kämpfe der Welt werden mit Worten, Gedanken und Strategien gewonnen. Leo XIII. fügte das Gebet zum Erzengel Michael dem römischen Ritus hinzu. Als „Rosenkranzpapst“ hatte er nicht nur eine rationale Sicht auf die Welt. Was nicht bedeutet, er habe der Esoterik angehangen, sondern Leo XIII. war fest in der katholischen Tradition verwurzelt, die Gnade und Versuchung, Engel und Dämonen kennt – und offenbar macht, dass der Relativismus keine Lösung darstellt. Das ist die Pius-Perspektive, das ist der Fátima-Moment. Der Papst ist Sprachrohr der sichtbaren und der unsichtbaren Schlacht.

Es wäre jedoch verkürzt, nur an Leo XIII. zu denken. Der Zustand von Umbruch und Zerrüttung, ohne dass das Neue bereits sichtbar ist, prägt derzeit die Welt. Das lässt an Leo I. denken, nur einer von drei Päpsten, die den Beinamen „der Große“ erhalten haben. In den Wirren der Völkerwanderung steuerte er die Kirche durch den Sturm. Er war ein Hirte, der Rom verteidigte, als Imperien kollabierten. Er trat Attila, dem Hunnenkönig, entgegen – unbewaffnet, aber nicht machtlos. Papsttum bedeutet auch: Bewusstsein für das Eschatologische.

Leo I. steht vor dem Untergang Westroms. Auf der anderen Seite steht Leo III., der mit der Kaiserkrönung Karls des Großen eine neue Ordnung stiftete, die zwar auf das Alte zurückgriff, es aber in neue Formen goss. Ein Leo XIV. müsste heute keinen neuen Kaiser krönen, kein Heiliges Römisches Reich ausrufen. Aber er müsste das geistige Fundament erneuern, auf dem die Kirche nicht von Tag zu Tag lebt, sondern Jahrhunderte überdauert. Statt Effekt müsste er Substanz schaffen.

Der Neue muss ein Löwe sein, der seine Herde verteidigt und die Wölfe schreckt

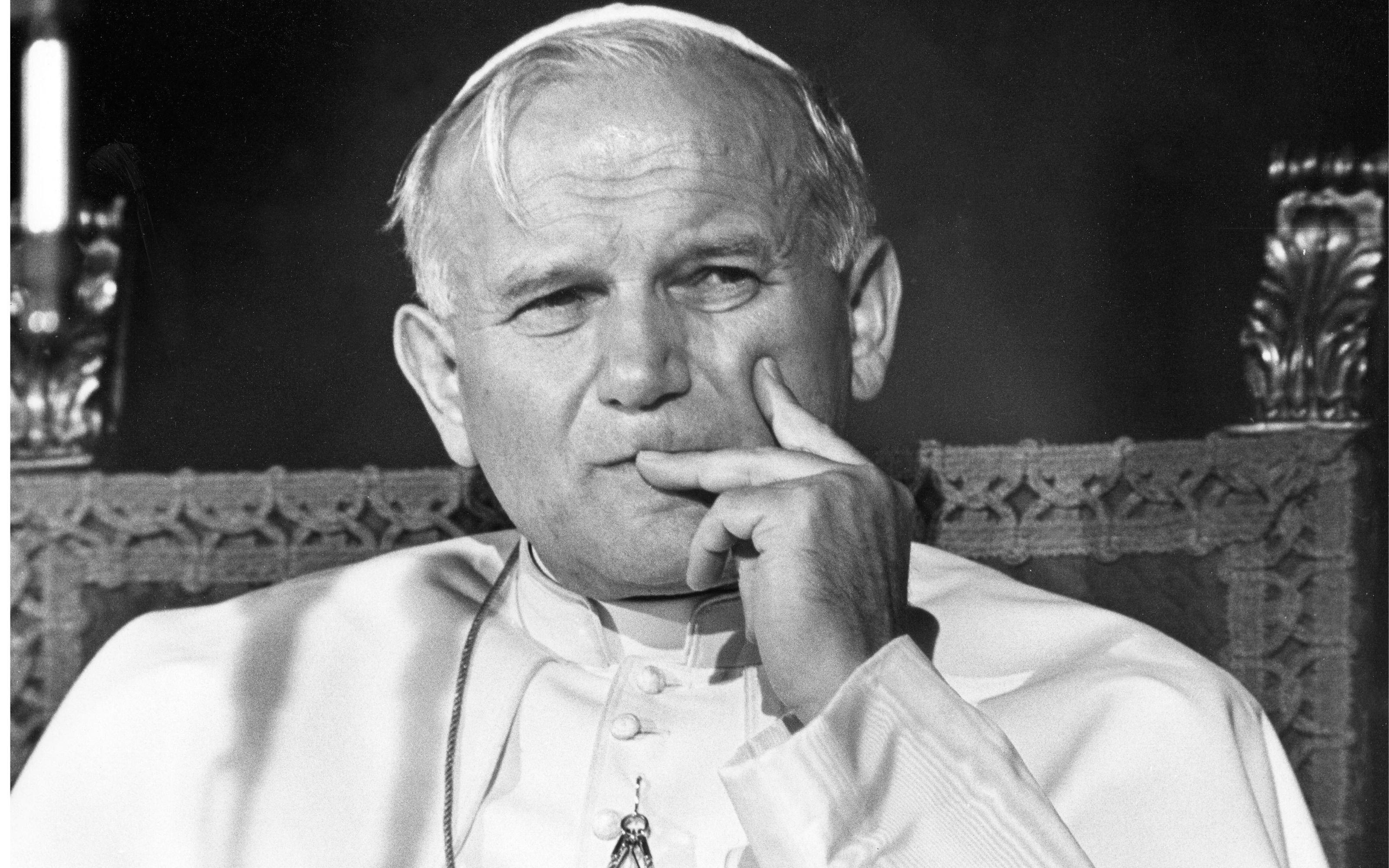

Beide Leos entsprechen dem Geist von Johannes Paul II.: Ein Papst, der politisch dachte, aber nicht als Politiker agierte. Er war kein Verwalter der Institution, sondern ein Bote für die Verfolgten, ein Rufer für die Freiheit, ein Hirte im Sturm. In diesem Sinne muss der neue Papst seine Gläubigen im Klima von Verfolgung, Minderheit und Repression schützen; und er muss die Systeme der Entmenschlichung bekämpfen. Dieser Papst wird nicht gefallen, aber er wird das Schifflein Petri durch die Stürme der Gegenwart führen. Er muss den bedrängten Gläubigen vermitteln, dass die Gnade Gottes genügt, weil sie Kraft in der Schwachheit gibt.

Das sind die großen Linien, die nicht im Widerspruch zu den administrativen und finanziellen Abgründen oder der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs stehen. Vermutlich hat es seit dem 10. Jahrhundert keinen Papst mehr gegeben, der mit so vielen Herausforderungen bei Amtsantritt konfrontiert wird. Statt sich auf einen seiner direkten Vorgänger zu kaprizieren, muss er die Facetten der Pontifikate des 20. Jahrhunderts gemäß dem Motto behandeln: „Prüft aber alles, das Gute behaltet!“

Leo XIII. hat den Weg in das 20. Jahrhundert geebnet. Leo XIV. muss die Kirche in das 21. Jahrhundert tragen – welchen Namen auch immer er sich schließlich geben wird. Dafür muss der neue Papst buchstäblich das sein: ein Löwe, der seine Herde verteidigt und die Wölfe schreckt.

› Update 8. Mai 2025: Tatsächlich ist Papst Leo XIV. der neue Papst. Einen ersten Überblick über seine Person und seine Positionen lesen Sie hier.

Kommentare

Mein Favorit wäre Kardinal Sarah als Pius XIII. Das wäre in mehrfacher Hinsicht ein schönes Zeichen. Sarah könnte die Pius-Linie sicher sehr glaubwürdig fortsetzen. Er hat dazu die Ausstrahlung. Pius (= fromm) sollte der neue Papst aber in jedem Fall sein, unabhängig vom Namen. Dazu gehört für einen Papst der Bekennermut, ein kräftiges Glaubenszeugnis nach außen. Auch Politik und Glaube kann man heutzutage nicht mehr trennen, da die Politik in vielen Bereichen antichristlich geworden ist. Der neue Papst wird also um des Glaubens willen sehr politisch werden müssen, allerdings ganz und gar nicht im Sinne sogenannter Eliten in Politik und Medien. Wenn man die vielen Konflikte in der Welt betrachtet, wird er auch ein guter Diplomat sein müssen, ein überparteiliches "Weltgewissen", aber eben ganz aus dem Glauben heraus.

@EUM Geht aber nicht. Der Name Pius XIII. ist schon an Jude Law vergeben.

Darf ich mal ganz frech sein?

Als jemand, der erst vor 3 Jahren wieder in die KK eingetreten ist, der hl. Messe wegen, die christuszentrierter ist, als alles, was ich sonst und freikirchlich erlebt habe ...

Katholiken - und das haben ihnen die Evangelikalen voraus und die Charismatiker beider Couleur, obwohl ich beileibe die Charismatik nicht fördern wollen würde, zu vieles Ungereimte und Menschliche darin vermischt - sollten nicht alles dem/einem Papst zu schieben.

Die Verwirklichung des Christseins findet auch und vor allem im Alltag statt .. und da ist es unwichtig, wer Papst ist ... die Bibel zu lesen, den Katechismus zu studieren, die Kirchenväter ... und: ich persönlich glaube nicht an einen Papst, sondern an Jesus Christus.

Ja, natürlich ist es prima, wenn es einen gibt, der die reine Lehre vertritt ... und die Herde gut führt .. aber die Deutschen z. B. wissen ohnehin alles besser ... die wollen auch nicht geführt werden, denn das hat bei uns ein Gschmäckle.

Mich interessiert nicht der Name des Papstes .. ich versuche zu lernen, dass alles, wirklich ALLES von Gott kommt, in Gottes Hand liegt, und auch wenn ich das/vieles überhaupt nicht verstehe .. so ist es doch so von IHM so vorgesehen ...

So steht es auch geschrieben, ein paar Mal .. dass Maria z. B. nicht versteht und die Worte in ihrem Herzen bewegt ...

ER leitet ... ob ich damit nun einverstanden bin oder nicht ...

Nicht der Papst ist schuld, wenn Christen aus ihrer Kirche austreten ... auch die Evangelen treten aus ihrer aus ... und auch in den Freikirchen geht es rund .. es ist Endzeit ... und steht so geschrieben ... man sollte momentan grade verstärkt die Offenbarung lesen und sich selbst genau unter die Lupe nehmen ...

@Jutta aber auch tragen Päpste immer dazu bei

Ich stimme dem Autor völlig zu, es braucht einen Papst der Mäßigung, von der Mentalität einen Leo XIII. (nach dem extremistischen Pius IX. oder einen Benedikt XV. nach dem radikalen Pius X.

Als Name wäre auch Innozenz oder Urban zu empfehlen.

Das große Paradox. Nach einem Jahrhundert mit 4 heiligen Päpsten (weitere Heiligsprechungen nicht ausgeschlossen), nach dem Wirken von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. ist nun die Kirche in einer Jahrtausend-Krise. Und Franziskus ist sicher nicht allein schuld. Die Krisenherde wurden lange Zeit ignoriert oder gar als Aufbrüche fehlinterpretiert. Falls wir überhaupt schon eine Besserung bekommen und nicht noch weiteren Abstieg, wird der neue Papst sehr darauf achten müssen, die Hierarchie der Kirche durch geeignete Bischofs- und Kardinalsernennungen im tiefen Sinne des Glaubens und deren wahrer Aufgabe gemäß zu stärken.

@Karl Hammer Natürlich, aber dafür hat Herr Gallina doch auch die "alten" Leos erwähnt. Lange, bevor es schlechter wurde.

Franziskus war nahe dem Evangelium und das ist für uns Christen die Richtschnur. Diesen Begriff vermisse ich im Kommentar.

@Johann Wutzlhofer Stimme voll und ganz zu: dem Evangelium nahe, heute, jetzt und nicht in der Tradition. Danke