Kirche und KI

Als der neugewählte Papst Leo XIV. im Mai 2025 auf dem Petersplatz den Gottesdienst zu seiner Amtseinführung feierte, fiel manchen Beobachtern in all dem liturgischen Prunk und Weihrauch ein kleines Detail auf. Um das Handgelenk des Pontifex wand sich nicht etwa eine güldene Armbanduhr, sondern eine Apple Watch. Mit diesem Gadget war er schon als Kardinal unterwegs.

Auch sonst scheint Robert F. Prevost digitalen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, seinen X/Twitter-Account hatte er seit 2011. Den hat er inzwischen gelöscht und postet seitdem unter @Pontifex auf Englisch und @Pontifex_de in der deutschsprachigen Version.

Mehr als Anpassung

Dabei geht es ihm allerdings nicht um eine oberflächliche Anpassung an den digitalen Zeitgeist. Während seiner ersten Audienz, in seiner Ansprache an Journalisten, äußerte er sich auch zur Frage eines größeren ethischen Rahmens für technische Möglichkeiten. Leo: „Ich denke dabei insbesondere an die künstliche Intelligenz mit ihrem riesigen Potenzial, das jedoch Verantwortung und Urteilsvermögen erfordert, um diese Werkzeuge zum Wohle aller einzusetzen.“ Bei allen Wegen der modernen Kommunikation, Fernsehen, Radio, Internet, soziale Netzwerke, gehe es nicht um die „Übermittlung von Informationen, sondern Schaffung einer Kultur, menschlicher und digitaler Umgebungen, die zu Räumen des Dialogs und des Austauschs werden“.

Damit griff er eine Einladung auf, die Papst Franziskus zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel ausgesprochen hatte, zu einer Kommunikation ohne Hass und Aggressivität. „Wir brauchen keine laute, muskulöse Kommunikation, sondern vielmehr eine, die zuhören kann, die die Stimme der Schwachen, die keine Stimme haben, aufzugreifen vermag“, so der Papst.

Tatsächlich beschäftigt sich die katholische Kirche seit Jahrzehnten mit dem Medienverhalten der Menschen. Bereits beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen die Bischöfe 1963 das Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel („Inter mirifica“). Darin setzt sich die Kirche für Pressefreiheit ebenso ein wie auch für den Jugendschutz. Die Katholiken sollen neue Medien (die „erstaunlichen Erfindungen der Technik“) konstruktiv nutzen und dazu eine möglichst umfassende Medienkompetenz entwickeln und an ihre Kinder weitergeben.

Das sei auch notwendig, denn den Medien wohne, wie allen menschlichen Erfindungen, eine grundsätzliche Ambivalenz inne, sie könnten zum Guten wie zum Schlechten genutzt werden.

Ethische Leitplanken

Wie bei allen technischen Neuerungen kommt es bei ihrem Gebrauch nicht nur auf die reine Machbarkeit an. Es müssen gewissermaßen ethische Leitplanken eingezogen werden, die das „Unfallrisiko“ verringern. Denn die Erweiterung der technischen Grenzen ist kein Selbstzweck. Seit dem Konzil hat sich die katholische Kirche in zahlreichen Dokumenten und päpstlichen Botschaften zu diesem Thema geäußert. Dabei ist ein katholischer Grundkanon für den Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln entstanden.

› Lesen Sie auch: Simulierte Kreativität: Die KI-Falle

Für Multiplikatoren wie Journalisten, aber auch Nutzer von sozialen Medien und die Entwickler der entsprechenden Software gilt das Prinzip von Wahrheit und Verantwortung: Medien sollen der Wahrheit verpflichtet sein und verantwortungsvoll genutzt werden. Denn alle, Entwickler wie Nutzer, Sender und Empfänger besitzen die gleiche Menschenwürde, die jedem Menschen als Ebenbild Gottes zukommt. Zugleich sollten Medien nicht nur den Interessen einiger weniger dienen, sondern dem Gemeinwohl. Das bedeutet, dass niemand am Zugang oder der Nutzung von Medien gehindert werden darf, sie sollen frei und gerecht zugänglich sein – ohne Manipulation oder Ausschluss.

Das gilt in ganz besonderem Maß für die Möglichkeiten, Chancen und Risiken, die die KI bietet. Daher wird verständlich, wenn Papst Prevost KI als „soziale Frage unserer Zeit“ ansieht, als Herausforderung für Menschenwürde, Gerechtigkeit und Arbeit.

Das Vorbild: Leo XIII.

Das erklärt auch, warum sich der Papst Leo genannt und bewusst in die Nachfolge seines Namensvorgängers Leo XIII. (1878-1903) stellt. Dieser Leo gilt als Erfinder der katholischen Soziallehre. So beharrlich er an Glaubenstraditionen festhielt, so offen erkannte er die Verwerfungen, die der Kapitalismus seiner Zeit in seinem grenzenlosen Profitstreben anrichtete. 1891 veröffentlichte er ein Rundschreiben, die Enzyklika „Rerum novarum“ (Von den neuen Dingen), die die Rechte der Arbeiter im Industriezeitalter zum Inhalt hat.

› Lesen Sie auch: Wer war Leo XIII.?

Leo XIII. sah am Ende des 19. Jahrhunderts, welche Umwälzungen die Industrialisierung mit sich gebracht hatte. Die alte Ordnung mit Ständen und Fürsten war dahin, die Städte füllten sich mit immer mehr ruhelosen und entwurzelten Menschen. Diese Arbeiterschaft verarmte und verelendete zunehmend; ihr Alltag war geprägt von fehlender sozialer Absicherung und Ausbeutung in den Fabriken.

Gottes Geist statt Marx und Engels

Der erste große Entwurf mit dem Anspruch, die Arbeiter aus ihrem Elend zu befreien, war 1848 das „Kommunistische Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels gewesen. Doch darin war für Gott und den Glauben kein Platz. Für die Kirche keine befriedigende Antwort, da sie den Menschen auf sich selbst und seine Endlichkeit zurückwarf. Dem setzte der Papst eine Art Dritten Weg entgegen. In „Rerum novarum“ stellt sich die Kirche jenseits von Kapitalismus oder Sozialismus. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit könne nicht mit Gewalt oder Revolutionen beantwortet werden. Das Recht auf Privateigentum dürfe nicht angetastet werden. Zugleich aber müsse der Staat mit einer entsprechenden Gesetzgebung für das Gemeinwohl sorgen.

Jeder Arbeiter habe Anspruch auf einen gerechten Lohn für seine geleistete Arbeit. Arbeiter müssten außerdem besser vor Unfällen geschützt werden und im Krankheitsfall versorgt sein. Damit legte Leo XIII. den Grundstein für die katholische Soziallehre. Ihre Prinzipien – Menschenwürde, Gemeinwohl, Subsidiarität und Solidarität – bilden bis heute den Rahmen für alle kirchlichen Äußerungen zu Gesellschaftsfragen.

› Lesen Sie auch: Der manipulierte Mensch – von Propaganda zu KI

Die nachfolgenden Päpste entwickelten die Soziallehre kontinuierlich weiter, bis zu Leo XIV., der nun den Bogen bewusst wieder zu seinem Vorgänger schlägt. Wie kann die Menschenwürde angesichts des technologischen Umbruchs durch KI, Automatisierung und digitale Plattformökonomie bewahrt werden? Wie umgehen mit KI, die viele als Bedrohung für ihren Arbeitsplatz erleben?

So problematisch die übermäßige Macht einiger weniger Unternehmer für die Rechte der Arbeiter sein kann, so gilt aus kirchlicher Sicht heute Ähnliches für die künstliche Intelligenz. Die technische Infrastruktur liegt erneut in den Händen weniger Unternehmer, die ihren Einfluss auf Arbeit und Bildung nur zögerlich zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Noch im April erklärte der Vatikan, „angesichts der enormen Chancen und gleichzeitigen Risiken, die diese Technologie mit sich bringt“, sei eine angemessene Regulierung erforderlich. Die Konzentration der Macht über die wichtigsten KI-Anwendungen in den Händen einiger weniger Unternehmen werfe erhebliche ethische Bedenken auf.

Zweischneidige KI

Wie zweischneidig sogar KI-Unternehmer selbst ihre Produkte sehen, verdeutlicht ein Statement, das führende KI-Experten schon 2023 machten. Sam Altman, Chef des Tech-Konzerns OpenAI, das hinter dem Sprachmodell ChatGPT steht, und andere Hightech-Chefs warnten vor der Gefahr einer „Vernichtung durch KI“, die genauso ernst genommen werden müsse „wie Pandemien oder ein Atomkrieg“. KI habe das „Potenzial, das Verderben der Menschheit herbeizuführen“. Auch wenn mancher diese Äußerungen als alarmistische PR-Aktion abtat, ist das Gefühl der Verunsicherung durch die immer weitergehenden KI-Fähigkeiten nicht geringer geworden.

› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Derzeit krempelt KI bereits den Arbeitsalltag von immer mehr Menschen um. KI kann aufgrund menschlicher Gewebeaufnahmen mögliche Erkrankungen inzwischen besser diagnostizieren als die meisten Ärzte, Grafiker und Texter verlieren immer mehr Aufträge an die unbelebte Konkurrenz, Buchhalter und Steuerberater könnten in absehbarer Zeit arbeitslos werden.

KI steuert Autos und mittlerweile auch Waffen, woraus sich ernste ethische Fragen ergeben. Wie berechnet ein selbstfahrendes Auto die beste Strategie zur Vermeidung eines Unfalls und die Zahl möglicher Verletzter, gar Toter im Fahrzeug und auf der Straße? Wer genießt Priorität? Und töten auf dem Schlachtfeld bald seelenlose Roboter aus eigenem Entschluss Menschen?

Die Super-KI

Während dies immer noch Einzelanwendungen sind, denen mit einer jeweils angemessenen Regulierung womöglich noch beizukommen wäre, zünden die KI-Entwickler schon die nächste Stufe. Wie die Zukunft möglicherweise aussehen wird, können Interessenten derzeit in Richland Parish besichtigen, einem verschlafenen Kaff im Norden des US-Bundesstaates Louisiana. Hier investiert der Facebook-Mutterkonzern Meta zehn Milliarden Dollar und zieht sein bisher größtes Rechenzentrum hoch, das nach seiner Fertigstellung eine Fläche von zehn Quadratkilometern bedecken wird. Weitere baugleiche Projekte sollen folgen. Sie sollen die Rechenkapazität zur Verfügung stellen, um eine künstliche Superintelligenz zu beherbergen.

Beim Rennen um die Super-KI beteiligen sich auch Google mit DeepMind, OpenAI mit ChatGPT und das chinesische Unternehmen DeepSeek. All diese Wettbewerber können mit ihren gewaltigen Ressourcen zweistellige Milliardenbeträge in die Entwicklung dieser Technologien stecken. Längst sind diese KIs dem Stadium reiner Befehlsempfänger entwachsen, sie lernen und verbessern ihre eigene Programmierung. Am Ende ist ein solches Sprachmodell eine Black Box, in deren Prozesse niemand mehr Einblick nehmen kann.

Geoffrey Hinton, KI-Pionier und Physiknobelpreisträger, warnt inzwischen, KI könne zum existentiellen Risiko für die Menschen werden. Schon in Kürze werde KI klüger und fähiger sein, und sie werde von zwei wesentlichen Zielen angetrieben: „Sie will überleben und sie will immer mehr Kontrolle.“

So verwundert es wenig, wenn die schon jetzt scheinbar allwissenden KI-Angebote für Menschen immer mehr zur Anlaufstelle in allen Lebensfragen werden. Nutzer besorgen sich nicht nur Kochrezepte oder Urlaubsplanungen, manche fragen auch um medizinischen oder psychologischen Rat. Mittlerweile verlieben sich Menschen sogar in die immer geduldigen und immer freundlichen Chatbots.

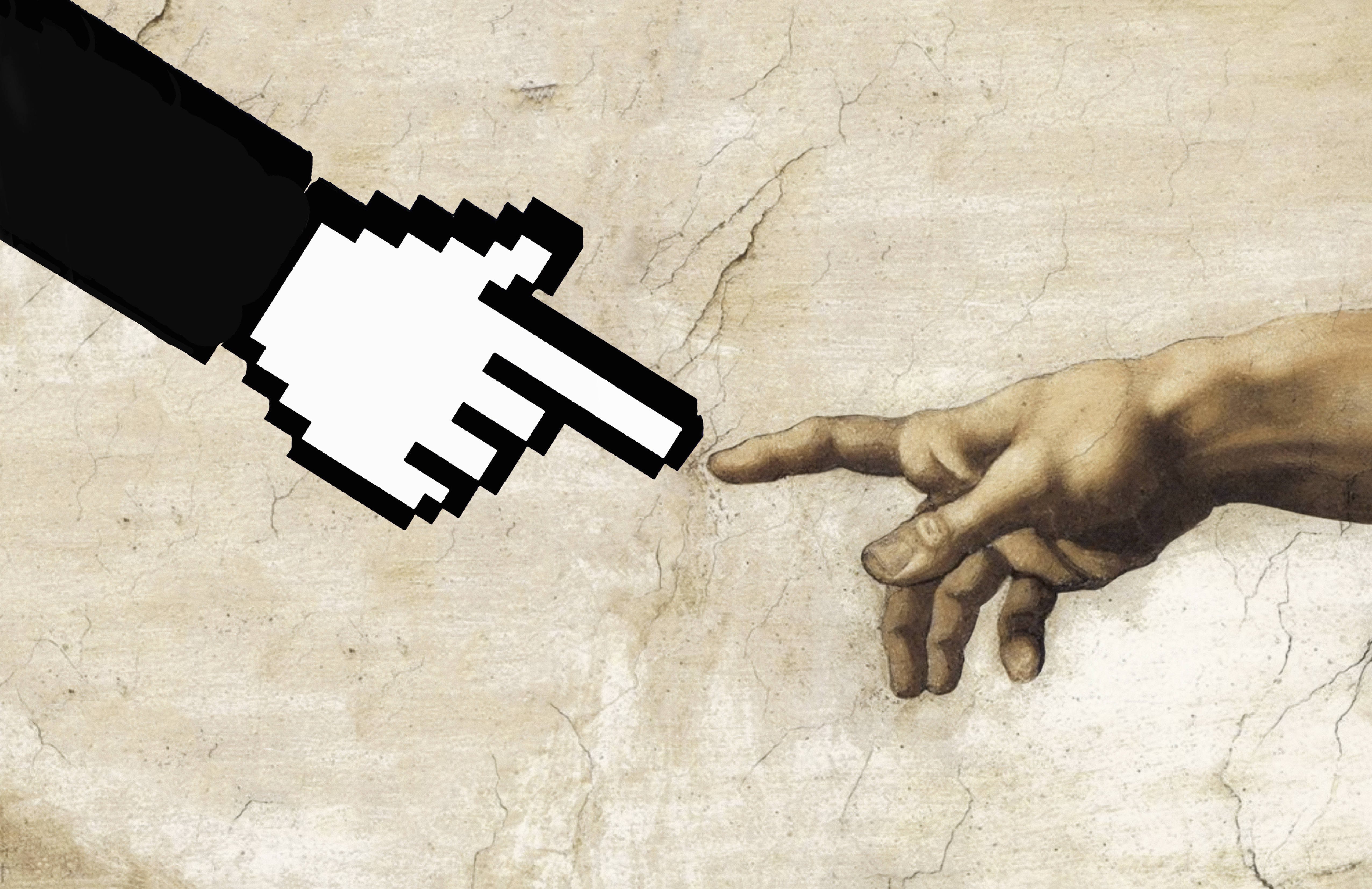

Kirche und künstliche Intelligenz: Warum KI niemals Gott sein darf

An diesem Punkt setzt die Philosophin Claudia Paganini an, die sich schon länger mit dem Phänomen KI und den Konsequenzen für den menschlichen Geist beschäftigt. In ihrem jüngsten Buch „Der neue Gott: Künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche“ weist sie darauf hin, dass die Haltung zur KI weit mehr als eine technische Frage sei: Es liege eine große Versuchung darin, der eigenen Schöpfung göttliche Attribute wie Allwissenheit, Allmacht oder Allgegenwärtigkeit zuzuschreiben.

In Zeiten, in denen religiöse Verwurzelung schwinde, träten Menschen mit der Projektion ihrer spirituellen Sehnsüchte nach Sinn, Orientierung und Erlösung an die Stelle Gottes. Diese Hoffnungen fänden nicht mehr in der Transzendenz, sondern in der Technik ein scheinbares Gegenüber. Aber dieser „neue Gott“ sei nur ein Werk menschlicher Programmierung, ohne Gnade, ohne Wahrheit, ohne Liebe.

Diese Ersatzreligion schaffe keine Freiheit, sondern neue Abhängigkeiten. Algorithmen kennen keine Gnade, Prognosen keine Hoffnung und Simulationen keine Beziehung. KI bleibe ein Werkzeug, fraglos ein besonders raffiniertes, doch ein ethisch uninteressiertes Werkzeug unserer eigenen Intelligenz. Wer Sinn und Orientierung von Maschinen erwarte, verkenne die tieferliegenden, transzendenten Bedürfnisse des Menschen.

Interview mit Claudia Paganini

Sie sprechen davon, dass KI eine Art „neuer Gott“ geworden ist. Würden Sie sagen, dass diese Vergöttlichung der Technik eher ein Symptom für den Verlust echten Glaubens ist – oder entsteht hier tatsächlich eine neue Religionsform?

In meinem Buch zeige ich, dass Menschen zu allen Zeiten Bilder des Göttlichen geschaffen haben, die den Anforderungen der jeweiligen Zeit entsprachen. Heute wird KI zunehmend mit Attributen versehen, die traditionell Gottheiten zugeschrieben wurden: Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart. Diese „Vergöttlichung“ ist weniger Ausdruck eines Verlustes von Glauben, sondern vielmehr ein Indiz dafür, dass die alte spirituelle Sehnsucht nach Sinn, Geborgenheit und Transzendenz neue Projektionsflächen findet. Ob man dies als „neue Religionsform“ bezeichnet, ist Definitionssache – sicher aber hat KI bereits eine religiöse Dimension, die weit über das rein Technische hinausgeht.

Inwiefern kann die Kirche Ihrer Ansicht nach verhindern, dass Menschen ihre spirituelle Sehnsucht auf KI projizieren – ohne dabei technikfeindlich zu wirken?

Die Kirche sollte die spirituelle Sehnsucht, die heute auf KI projiziert wird, ernst nehmen und nicht vorschnell als Aberglauben abtun. Auf dieser Basis könnte man dann aufzeigen, dass die Erfahrung von Sinn und Resonanz nicht an Maschinen delegiert werden muss, und stattdessen einladen, Spiritualität im Dialog mit Seelsorge und kirchlicher Tradition zu erfahren.

Papst Leo XIV. betont, KI bleibe „im Wesentlichen ein Werkzeug“. Stimmen Sie zu, dass die Kirche damit den entscheidenden Kontrapunkt zu Ihrer Diagnose setzt – oder sehen Sie darin die Gefahr, das religiöse Missbrauchspotenzial der KI zu unterschätzen?

Die Aussage von Papst Leo XIV., KI sei im Wesentlichen ein Werkzeug, deckt sich mit dem, was viele Menschen meinen, bevor sie sich ausführlich mit dem Phänomen befasst haben. Allerdings zeigt meine Analyse, dass KI längst nicht mehr nur als Werkzeug erfahren wird: Menschen trauen ihr Sinnstiftung, Wissen und Macht zu, gehen mit ihr in Beziehung. Wohin sich das entwickelt, wird man sehen. „Gegner“ zu unterschätzen erweist sich in der Regel aber nicht als gute Strategie. Wobei mir der Ausdruck „Missbrauchspotenzial“ im Zusammenhang mit der religiösen Dimension von KI nicht gefällt. Denn solange religiöser Glaube nicht die Beziehungen zu anderen Menschen, Tieren oder der Umwelt als ganzer negativ beeinflusst, sollte man frei sein, zu glauben, was man möchte.

In der Technik liegt Größe, aber kein Heil

Papst Leo XIV. bestätigt mit seinem frühen Fokus auf KI die ernste Relevanz dieses Problems: Er warnt, Datenbezogenheit sei kein Ersatz für Intelligenz, und er ruft die Kirche dazu auf, dem Menschen Würde, Gerechtigkeit und geistige Entwicklung als vorrangigen Maßstab zu bieten.

Die Kombination aus Paganinis pointierter Diagnose und Leo XIV. programmatischem Kurs könnte einen maßgeblichen Beitrag für die katholische Reflexion unserer technologischen Gegenwart bilden, eine klare Erinnerung: In der Technik mag Größe liegen, aber Heil liegt allein in der Begegnung mit dem lebendigen Gott.

Kommentare